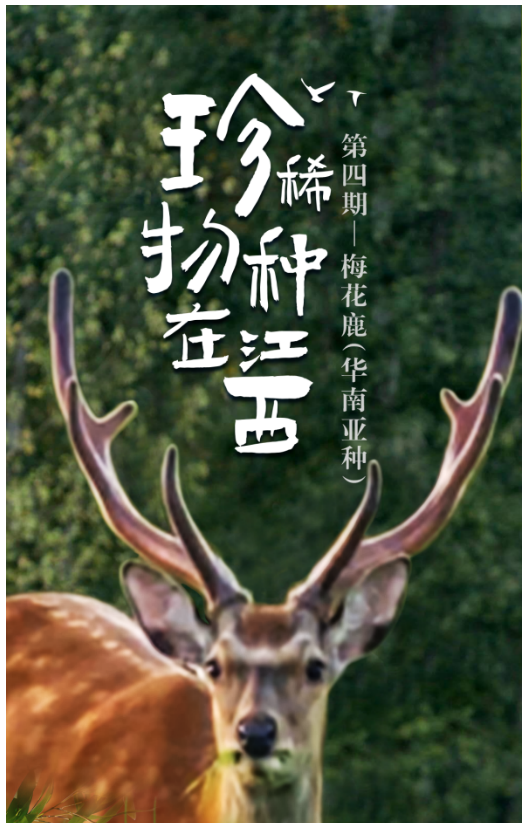

《珍稀物種在江西》第四期:梅花鹿(華南亞種)

來源:江西新聞客戶端

▲ 視頻制作丨李馭

《珍稀物種在江西》是江西省野生動植物保護中心和江西新聞客戶端聯袂打造的一檔反映生態江西的短視頻紀錄片。以紀實性、思想性、科普性的電視鏡頭講述珍稀物種故事、傳播生態江西理念,展示我省生態文明建設成果。

水繞環山,沃野千里,在桃紅嶺,有一種生物以其優雅的姿態和獨特的生活習性吸引著人們的目光,它們就是生活在華南地區的梅花鹿(華南亞種)。晨光熹微,久藏于山林之間的梅花鹿群閑庭信步,一聲聲清脆的鹿鳴打破了自然的靜謐。梅花鹿(華南亞種)是我國一級重點保護的珍稀瀕危野生動物,為草食性動物,具集群性,多晨昏活動,以各種植物為食。冬毛無白斑或有不明顯的白斑,夏毛黃棕色,白斑大,體側白斑連成4條條紋,體側中部白斑排疏,腹部淡棕色,股間及尾下白色,從枕部至臀間具1條較為清晰不中斷的黑色背中線。

從300多頭到如今的600多頭,十年之間,江西桃紅嶺梅花鹿國家級自然保護區已經成為我國梅花鹿(華南亞種)最大的集中分布區。梅花鹿種群的擴大得益于完善的保護措施和精細化的管理,保護區建立聯合保護委員會,開啟立體保護;在海量的監測數據基礎之上開發人工智能識別系統,對梅花鹿進行“鹿臉識別”,建立個體庫,對野生梅花鹿的習性進行更加系統的研究。保護區還根據梅花鹿的生存需求,實施了棲息地改造、動物通道、水源點、投鹽點等保護工程。

江西師范大學生命科學學院教授李言闊:目前來講,我們是兩大保護途徑,一個是就地保護,一個是遷地保護。就地保護就是桃紅嶺保護區帶它到原地進行保護,自由的繁衍。遷地保護就是人為的,把它的種群進行人工擴繁,使得在人工環境下的個體數量越來越多,等到增長了一定的規模以后,再把這些個體進行野化,補充到野外,使種群數量得到進一步的恢復。

梅花鹿(華南亞種)集中分布在海拔300~500m的低山丘陵地帶,性機警,膽小易驚。它們每年3~4月脫毛,換夏毛后出現梅花鹿斑點;10月脫夏毛,換冬毛,此時梅花鹿斑點消失,體色煙褐色。

江西師范大學生命科學學院教授李言闊:梅花鹿春天和夏天的時候顏色比較鮮艷,梅花斑點比較漂亮,但到了秋天慢慢地就退掉了,到了冬天,毛發相對比較晦暗,顏色比較單調。

據了解,梅花鹿(華南亞種)發情交配季節為8月底至9月下旬,成年公鹿可擁有3~5頭母鹿,次年5月中旬至6月末產仔,一般為一胎一仔,偶爾會有兩仔。

江西桃紅嶺梅花鹿國家級自然保護區護林員陳西荒:在發情期,公鹿會跟著母鹿的群體,一般發情期過后,它就會單獨地生活。碰到大一點的樹木,(公鹿)就會把角頂上去,在上面摩擦。

“萬物各得其和以生,各得其養以成”,當前,江西省正在積極實施生物多樣性保護重大工程,一大批珍稀瀕危物種得到有效保護,一幅萬物和諧共生的生態畫卷正在徐徐展開。

“山有文禽奇獸,美鹿爭鳴”,如今,它們無論朝哪個方向奔跑,都走在回家的路上。

來源: 江西江報融媒體傳播有限公司

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目