近期,流感在人群中高發,與此同時,“白肺”這一話題頻繁登上熱搜,引起了社會大眾的廣泛關注。不少人對流感有可能引發的“白肺”現象憂心忡忡,甚至出現了盲目且過度地進行肺部CT檢查的情況。希望通過這篇文章,幫助大家科學地認識流感及其可能引發的并發癥,從而避免不必要的恐慌。

什么是流感?流感,全稱為流行性感冒,是由流感病毒所引發的急性呼吸道傳染病,其傳播途徑主要是通過飛沫傳播。與普通感冒相比,流感的癥狀更為嚴重,全身癥狀也更為明顯。患者通常會出現高熱,體溫常常超過38.5℃,同時伴有咳嗽、咽痛、肌肉酸痛、乏力等不適癥狀。

流感的高危人群包括:

1.5歲以下的兒童,尤其是2歲以下的嬰幼兒。

2.65歲以上的老年人。

3.患有慢性基礎疾病的人群,如哮喘、心臟病、糖尿病等。

4.孕婦。

5.免疫力低下者。

高危人群在流感季節更要注意防護,盡量避免前往人員密集場所。

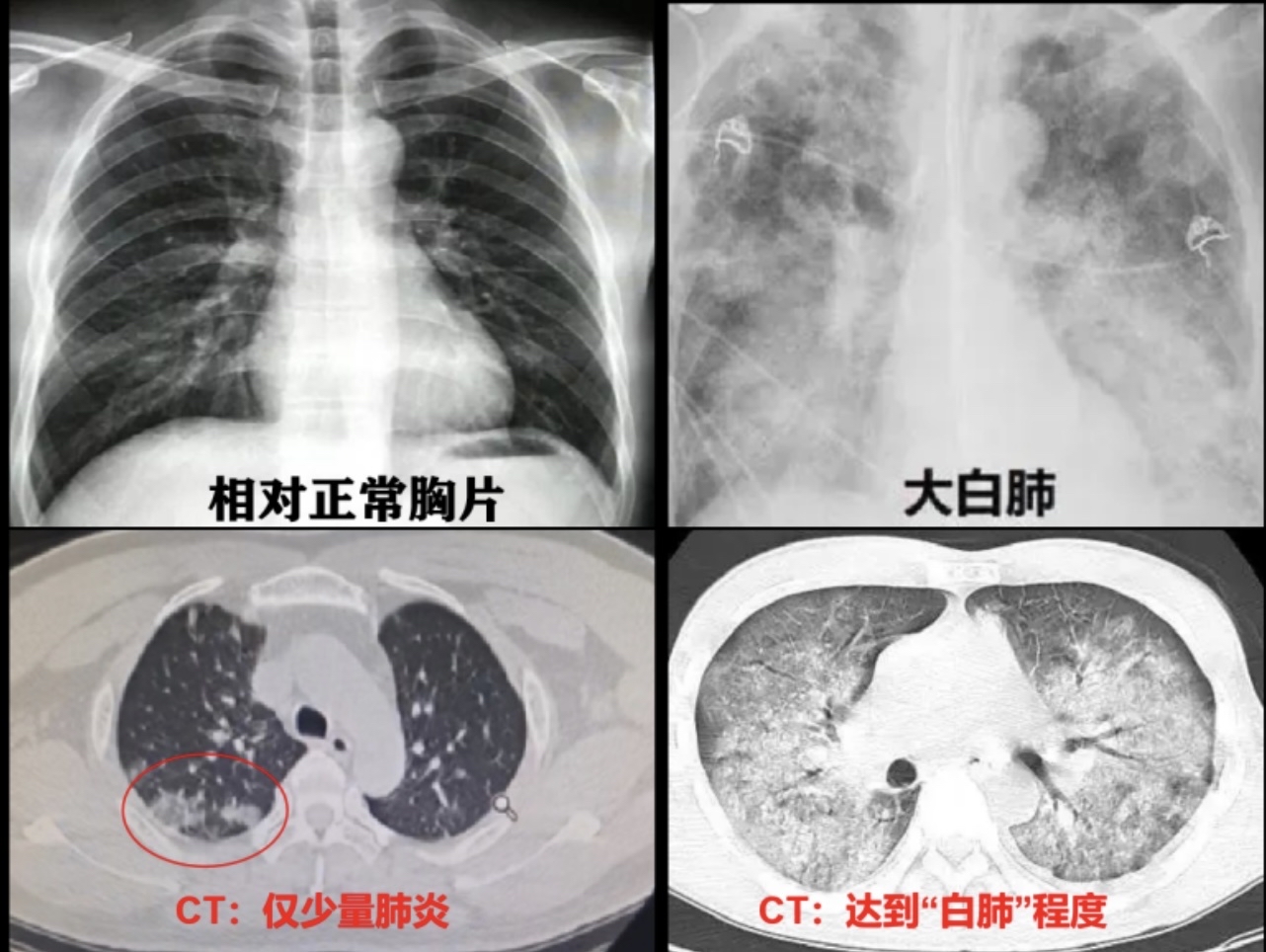

什么是“白肺”?“白肺”并非專業的醫學術語,而是對肺部影像學表現的一種通俗化描述。在正常的肺部CT或X光片圖像中,肺部呈現黑色,這是因為肺部充滿了空氣。然而,當肺部遭受炎癥、感染或出現滲出等病變時,肺泡會被炎性物質填充,在影像上就會呈現出大片的白色區域。當白色區域的面積超過肺部總面積的70%-80%時,我們就稱之為“白肺”。

“白肺”通常意味著肺部的病變較為嚴重,常見于重癥肺炎、急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)等疾病。這些疾病會嚴重影響肺部的氣體交換功能,對患者的生命健康構成威脅。“白肺”只是影像學表現,具體診斷還需結合臨床癥狀和其他檢查結果。

流感與“白肺”的內在關聯?流感確實存在引發“白肺”的可能性,但并非所有的流感患者都會發展到這一嚴重階段。流感引發“白肺”的機制主要有以下幾種:

1.原發性病毒性肺炎:流感病毒直接侵犯肺泡,引發炎癥反應。

2.繼發性細菌性肺炎:流感病毒損傷呼吸道屏障,增加細菌感染風險。

3.急性呼吸窘迫綜合征(ARDS):在重癥流感患者中,機體可能會引發強烈的炎癥反應,這種過度的炎癥反應會導致肺泡的損傷和液體滲出,最終發展為急性呼吸窘迫綜合征,出現“白肺”的影像學表現。

值得注意的是,流感發展為“白肺”的概率相對較低,且多見于上述提到的高危人群。大多數流感患者的癥狀相對較輕,經過適當的休息和對癥治療,一周左右即可自愈。

如何精準識別流感重癥信號?雖然大多數流感患者無需過度緊張,但當出現以下癥狀時,可能提示病情正在加重,需要及時前往醫院就診:

1.持續高熱不退,體溫超過39℃,且使用退燒藥后效果不明顯。

2.呼吸困難、呼吸頻率加快,且伴有喘息、胸痛等癥狀。

3.精神狀態異常,如精神萎靡、嗜睡,甚至出現煩躁不安、意識模糊等情況。

4.皮膚蒼白或青紫,提示可能存在缺氧。

對于高危人群而言,一旦出現流感癥狀,建議盡早就醫,并在醫生的專業指導下進行抗病毒治療,以降低發展為重癥的風險。

肺部CT檢查的合理應用?以下這些情況可以考慮進行CT檢查:

1.持續高熱超過3天,同時伴有明顯的胸悶、氣促等不適癥狀。

2.血氧飽和度低于93%。

3.高危人群出現重癥信號時。

如何科學預防流感及“白肺”?

1.接種流感疫苗:這是目前預防流感最有效、最經濟的手段。

2.加強個人防護:正確佩戴口罩:在流感高發季節,前往人員密集的公共場所,如商場、醫院、公共交通工具等,應正確佩戴口罩。

3.保持社交距離:盡量避免與流感患者密切接觸,與他人保持至少1米以上的社交距離。在公共場所,避免擁擠和聚集,減少病毒傳播的機會。

4.勤洗手:使用肥皂或洗手液,并用流動水洗手,能有效去除手上的病菌。在接觸公共物品后、飯前便后、咳嗽或打噴嚏后等情況下,都應及時洗手。

5.注意呼吸道衛生:咳嗽或打噴嚏時,用紙巾或肘部遮擋口鼻,避免飛沫傳播。用過的紙巾應及時丟棄,并洗手。

6.增強免疫力:保持充足的睡眠;均衡飲食;適量運動。

7.及早就醫:高危人群一旦出現流感癥狀,不要自行用藥,應盡早就醫。

掌握科學的防治知識,做到早發現、早診斷、早治療,大多數患者都能夠順利康復。希望通過這篇文章,能夠幫助大家理性地認識流感,避免不必要的焦慮,同時也能合理地利用醫療資源,共同維護我們的健康。

來源: 泉州市第一醫院 泉州市衛健委

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助