整理 | 周舒義、平生

微軟宣稱量子計算取得突破,遭物理學家質疑

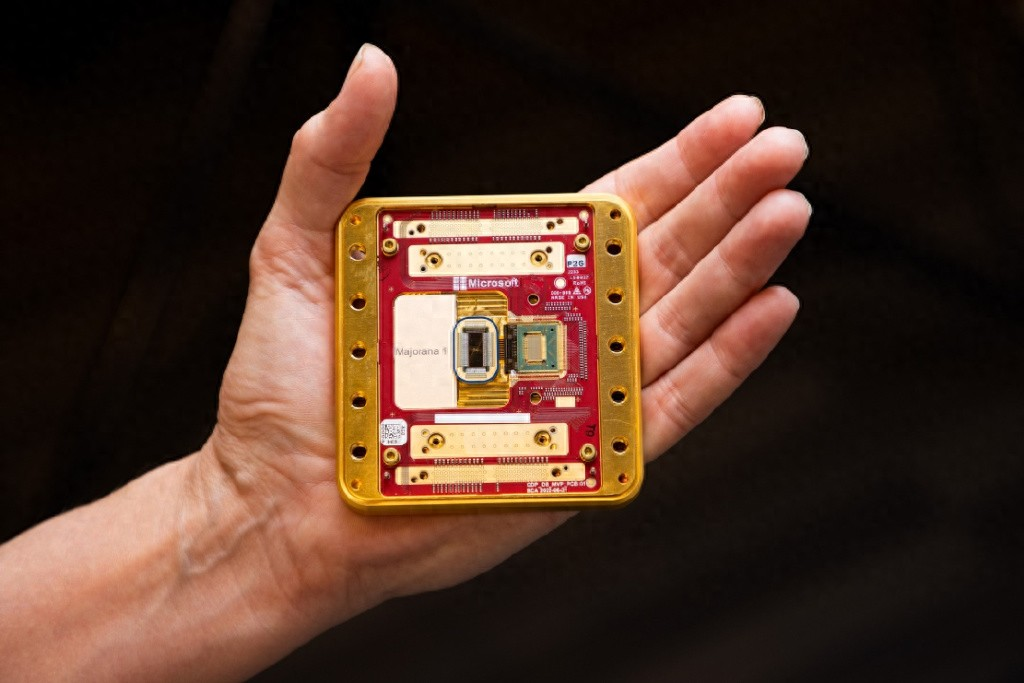

美國微軟公司2月19日宣布推出全球首款基于拓撲量子比特的量子處理器“Majorana 1”,聲稱“標志著向實用量子計算邁出了變革性的一步”。但一些研究人員對該公司的說法表示懷疑,業界期待微軟公布更多技術細節。

Majorana 1 | Microsoft

馬約拉納零能模(MZM)是凝聚態物理中的一類拓撲非平庸準粒子激發,因其服從非阿貝爾統計,系統的多體狀態強烈依賴于交換操作過程,有望作為構筑拓撲量子比特的基本單元。微軟稱,Majorana 1基于受拓撲保護的高容錯量子比特構建,使用Al/InAs納米線復合結構,當冷卻到接近絕對零度并通過磁場調控時,電子集體行為表現出馬約拉納零能模特性。Majorana 1在一塊芯片上集成了8個拓撲量子比特,未來目標是擴展至百萬量子比特。據介紹,Majorana 1非常穩定,平均每毫秒只會發生一次電磁輻射等外部能量破壞帶來的量子態改變。

微軟當天還在Nature發表了一篇與Majorana 1相關的論文,但這篇論文僅僅是中間結果,不包括一部分后續實驗。論文作者稱,文章測量結果僅能說明馬約拉納零能模非局域的關聯特性,并未證明確實存在拓撲量子比特。一些研究人員批評微軟沒有公布更多技術細節。奧地利科學技術研究所的物理學家Georgios Katsaros說:“如果沒有看到來自量子比特操作的額外數據,就沒有什么可評論的。”德國亥姆霍茲研究中心的物理學家Vincent Mourik對整個研究持懷疑態度:“從根本上講,微軟所追求的基于拓撲馬約拉納量子比特構建量子計算機的方法是行不通的。”

2018年,微軟荷蘭代爾夫特的研究團隊曾聲稱發現了馬約拉納零能模,但相關論文在2021年遭到撤稿。

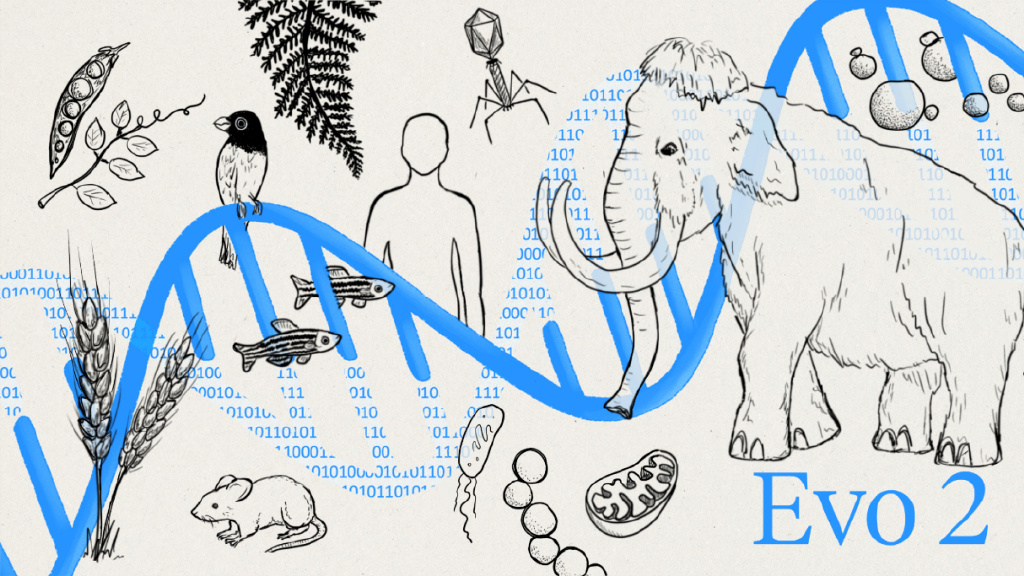

生物學領域最大規模AI模型發布,可按需編寫DNA

2月19日,美國弧形研究所(Arc Institute)、斯坦福大學等機構和芯片制造商英偉達公司的研究人員共同開發的AI生物學模型Evo 2正式發布。Evo 2使用超過12.8萬個基因組數據的9.3萬億個核苷酸進行訓練,是目前生物學領域規模最大的AI模型。研究人員表示,Evo 2能夠“用核苷酸語言來讀、寫和思考”,識別生物體基因序列中人類難以發現的模式。

Evo 2基于超過12.8萬個基因組數據的9.3萬億個核苷酸進行訓練,其規模與最強大的生成式AI大語言模型相似。| Arc Institute

DNA和RNA編碼了生物遺傳信息,其中的模式可以被AI檢測和讀取。“這些模式經過數百萬年的演進,包含了有關分子如何工作和相互作用的蛛絲馬跡。”論文作者、斯坦福大學化學工程助理教授Brian Hie說。與普通預測蛋白質結構的AI模型不同,Evo 2的訓練數據同時包含了基因的編碼區和非編碼區。

Evo 2的前代模型Evo 1于2024年發布,在約8萬種細菌、古菌和噬菌體的基因組上進行訓練,能夠在DNA、RNA和蛋白質模式下實現零樣本功能預測,還能夠生成長度超過百萬堿基對的具有合理基因組結構的DNA序列。而Evo 2基于12.8萬個基因組數據,進一步將訓練范圍擴展到了植物、包括人類在內的動物等真核生物,訓練參數高達400億(另有70億參數的版本)。

據介紹,Evo 2可用于多種任務,它能夠識別影響蛋白質功能和生物體適應性的基因變化。例如,在針對與乳腺癌相關的BRCA1基因變體進行的測試中,Evo 2在預測哪些突變是良性突變、哪些是潛在致病突變方面達到了90%以上的準確率。通過找到人類疾病的遺傳原因來加速新藥研發,可以節省用于細胞或動物實驗的大量時間和研究資金。此外,Evo 2還可用于設計新的生物工具或治療方法。

研究團隊還驗證了Evo 2的生成能力,Evo 2能夠從頭生成線粒體基因組序列、原核生物(細菌)基因組序列以及真核生物(酵母)整個染色體序列,其生成序列的自然性和連貫性優于以前的方法。此外,Evo 2還能通過推理時搜索(inference-time search,指AI模型推理階段動態調整搜索策略以優化輸出結果),可控地生成表觀基因組結構。

考慮到潛在的倫理和安全風險,研究人員在Evo 2的基礎數據集中排除了感染人類和其他復雜生物的病原體,并確保該模型不會對這些病原體的相關查詢返回有效答案。目前,Evo 2已開放給全球科研人員,他們可通過網頁使用該模型,或可免費下載該模型的源代碼、訓練數據及模型權重。相關預印本論文2月19日發表在BioRxiv上。

CAR-T療法讓惡性腫瘤患者生存18年

一位神經母細胞瘤患者接受了嵌合抗原受體T細胞(CAR-T細胞)療法,病情已緩解超過18年,無需進一步治療。研究人員表示,這可能是接受CAR-T治療的癌癥患者中報告的迄今最長存活時間。相關論文2月18日發表于Nature Medicine。

神經母細胞瘤是一種起源于神經系統的顱外實體腫瘤,多發于嬰幼兒,占兒童惡性腫瘤的8%~10%,治療難度大,復發率高。CAR-T細胞療法是指通過基因修飾技術將帶有特異性抗原識別結構域及T細胞激活信號的遺傳物質轉入T細胞,使T細胞發揮靶向殺傷腫瘤細胞的作用。這類療法已被批準用于治療一些血癌,如白血病和淋巴瘤,但在實體瘤患者中的效果較差。

研究人員在2004年到2009年期間,招募了19名神經母細胞瘤患兒開展1期臨床試驗,測試了靶向神經母細胞瘤GD2蛋白的CAR-T細胞。但作為第一代CAR-T療法,還沒有嵌入后來常用的共刺激信號結構域。這些患兒在接受輸注時有11人的病況處于活躍期,治療后有3人獲得了完全緩解,其中1人后續復發;1人完全緩解持續了8年直至失訪;1人在未接受其他癌癥治療的情況下,已經緩解超過18年,她還生下兩名健康的嬰兒。

剩余8名患者接受輸注時癌癥癥狀已經消失,有5名在治療后10-15年的最近一次隨訪中均未出現復發跡象。這項試驗完成了主要目標,即測試CAR-T細胞的安全性,但19名患者中有12名在輸注后2個月至7年間不幸去世。此外,包括那名18年緩解期的患者在內,研究人員共在5名患者的血液樣本中檢測到了GD2 CAR基因,這可能意味著CAR-T細胞至少持續存在了5年。

倫敦大學學院癌癥研究所腫瘤免疫學副教授Karin Straathof評論道:“這確實有力地證明,實體瘤可以(通過CAR-T)獲得完全緩解。”她認為還需要進一步的研究,“我們正致力于弄清楚為什么它對某些患者有效,而對其他患者無效,以更好地設計嵌合抗原受體。”

小行星“2024 YR4”撞擊地球概率降至0.28%

美國航空航天局(NASA)2月20日公布的最新評估顯示,一顆編號為“2024 YR4”的小行星在2032年12月22日撞擊地球的概率下降至0.28%。NASA行星防御研究團隊將持續跟蹤觀測這顆小行星,評估撞擊地球風險。

近來,關于“2024 YR4”小行星可能撞擊地球的話題引發公眾關注。據NASA介紹,這顆小行星于2024年12月27日由位于智利的“小行星撞擊地球最后警報系統”首次發現,預計直徑在40至90米之間。

自去年底以來,天文學家一直持續追蹤觀測這顆小行星,并調整分析數據。本月18日,NASA噴氣推進實驗室近地天體研究中心將這顆小行星撞擊地球的評估概率更新為3.1%。這是該機構有史以來評估的同尺寸級別天體撞擊地球的最大概率。但近兩日,NASA連續下調撞擊概率,目前已降至0.28%。

NASA介紹說,目前來看,小行星“2024 YR4”在2032年12月22日撞擊地球的可能性非常小。隨著觀測數據的增加,并將這些數據添加到軌道計算中,這一概率很可能會降至零。今年4月后,由于該小行星與地球的距離不斷增加,地球望遠鏡將無法觀測到,直到2028年該小行星再次接近地球,并足夠明亮時,才能進行進一步觀測和分析。(新華社)

中國科學家發現新型常壓高溫超導體

由南方科技大學、粵港澳大灣區量子科學中心與清華大學聯合組成的研究團隊于2月18日在Nature線上發表研究成果,在常壓環境下實現了鎳氧化物材料的高溫超導電性,超導起始轉變溫度突破40開爾文(K),相當于零下233攝氏度,觀測到“零電阻”和“抗磁性”的雙重特征。這一發現使鎳基材料成為繼銅基、鐵基之后,第三類在常壓下突破40K“麥克米蘭極限”的高溫超導材料體系,為解決高溫超導機理的科學難題提供了全新突破口。

傳統超導體的超導最高轉變溫度為40K,也就是“麥克米蘭極限”。此前,銅基和鐵基兩類材料的超導轉變溫度突破了“麥克米蘭極限”,被稱為高溫超導體。近年來,鎳基超導材料“異軍突起”。如何擺脫高壓限制、實現常壓高溫超導,成為國際科學界的一個重要研究方向。

針對這一挑戰,薛其坤院士與陳卓昱副教授率領的研究團隊自主研發了“強氧化原子逐層外延”技術。這項技術可以在氧化能力比傳統方法強上萬倍的條件下,依然實現原子層的逐層生長,并精確控制化學配比,如同在納米尺度上“搭原子積木”,構建出結構復雜、熱力學亞穩、但晶體質量趨于完美的氧化物薄膜。

利用這項技術,研究團隊在原子級平滑的基片之上,精確排列鎳、氧等原子,構建出厚度僅幾納米的超薄膜。并且在極強的氧化環境下,通過界面工程,固定住了原本需要極高壓環境下才能穩定存在的原子結構。最后成功在常壓環境下實現了鎳氧化物材料的高溫超導電性。

鎳基超導研究是當前國際科學界的前沿熱點,全球競爭異常激烈。美國斯坦福大學的研究團隊與合作者幾乎同時也報告了類似材料體系中的常壓超導電性。中美團隊研究路徑獨立,實驗相互印證。鎳基、銅基與鐵基三類高溫超導體電子結構相異,通過三者的對比研究,可以深入理解高溫超導電子配對的核心機制,為破解高溫超導機理這一世紀科學難題提供關鍵鑰匙。

飽餐后還想吃甜點?“甜品胃”是怎么來的

飯菜吃完,肚子已很飽,但甜點端上來后,你是不是覺得自己還有一個胃,能裝下蛋糕、冰激凌或者酒釀圓子?一個國際團隊最近發現,這種對餐后甜點的食欲由大腦中一組特定神經元負責,抑制相關神經通路可減少飽腹狀態下的糖分攝入,幫助對抗肥胖和代謝疾病。

研究人員通過小鼠實驗發現,大腦中有一組名為POMC的神經元,位于大腦的弓狀核部位,在“甜品胃”現象中扮演了關鍵角色。當小鼠吃飽后,再吃額外的糖時,這些神經元不僅會釋放刺激飽腹感的信號分子,還會釋放β-內啡肽。這種物質能激活大腦中的“獎勵系統”,帶來愉悅感,從而讓小鼠即使已經吃飽,也會繼續攝入糖分。

研究進一步發現,這種“糖癮”機制僅在攝入糖分時被激活,而對普通食物或高脂肪食物沒有反應。當科學家通過實驗阻斷這一神經通路時,小鼠便不再表現出對額外糖分的興趣。有趣的是,這種機制甚至在動物還未真正吃到糖時就已被激活。也就是說,僅僅感知到糖的存在,就足以觸發大腦對甜食的渴望,“甜品胃”就會釋放β-內啡肽,而攝入額外的糖會進一步增強這種釋放。

為了驗證這一發現是否適用于人類,科學家對志愿者進行了腦部掃描實驗。結果顯示,當志愿者通過吸管攝入糖溶液時,大腦中與小鼠相同的區域被激活。這一區域不僅與飽腹感相關,還富含β-內啡肽。

研究人員說,糖可以迅速被機體吸收,轉化成糖原和脂肪儲存起來,自然界中的糖很稀少,擁有對額外糖分的食欲有助于動物提高生存率,形成進化優勢。但在工業社會中,食物充足、糖隨處可見,這條神經通路容易使人攝入過多糖分,帶來健康問題。基于這些新發現,研究人員或許能找到更高效的組合療法來幫助人們應對肥胖等健康問題。(科技日報)

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸