最近,一顆編號為“2024 YR4”的小行星“可能會在7年后撞擊地球”的話題在網絡上引起熱議。

中國天文專家表示,目前的撞擊概率只是一個估值,眼下更重要的是開展持續觀測和軌道測算。即便未來對人類構成明確威脅,防御策略也有很多,中國目前已開始部署“近地小行星防御系統”,全球科學家也正以“行星防御”為紐帶展開協作。

小行星撞地球,這位“天外來客”是何方神圣?

“2024 YR4”于2024年12月27日首次被發現。據估計,這顆小行星直徑為40至90米,與一棟大樓大小相當,其潛在破壞力更多來自速度而非體積。若它撞擊地球,速度或接近每小時4萬英里(約6萬4000公里)。最可能的情況是進入大氣層后發生空中爆炸,相當于約770萬噸三硝基甲苯(TNT)的能量爆炸,足以摧毀一座城市。

▲小行星“2024 YR4” 圖片來源:美國有線電視新聞網

不過“2024 YR4”大小與“行星殺手”級別的小行星相差甚遠。“行星殺手”小行星是指直徑為1公里或更大的太空巖石,可能對生命造成毀滅性影響。據估計,造成恐龍滅絕的小行星的直徑約為10公里。

自2025年1月初以來,美國國家航空航天局(NASA)的天文學家一直使用望遠鏡來追蹤這顆小行星。目前,這顆小行星距離地球超過4800萬公里。在發現“2024 YR4”小行星之后,專家最初估計的撞擊概率為1%,后來這一概率呈動態上升趨勢,NASA2月18日發布的最新計算結果顯示,這顆小行星如今有3.1%的機會于2032年12月22日撞上地球,是現代預測記錄中最具威脅性的太空巖石。

“之所以預測概率會有變化,是因為小行星撞擊地球概率的計算方法會受到軌道計算誤差、光照和大天體引力等因素的影響,”天文科普專家曹林說,“這和天氣預報類似,時間越臨近,預測得也就越準確。”

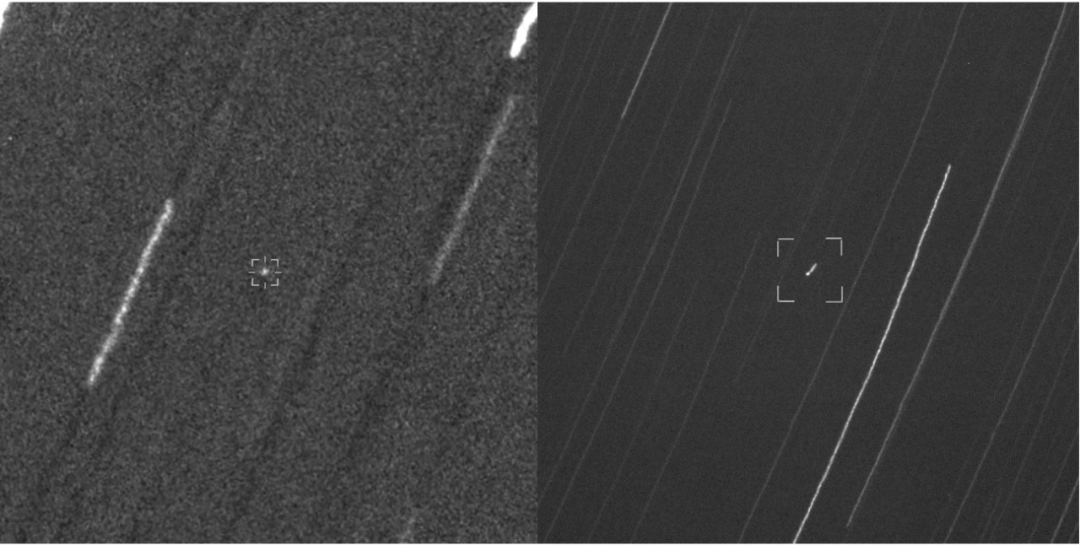

▲中國科學院紫金山天文臺在云南姚安曾進行過人類第11次成功預警小行星撞擊的觀測,圖為觀測圖像 圖片來源:央視新聞

已知有2000多顆小行星對地球造成威脅

小行星如何定義?美國國家航空航天局(NASA)的定義為:下限是直徑1米,還有觀點認為是直徑10米。為什么定義為10米?北京大學地球與空間科學學院教授焦維新解釋說,直徑10米以上的小行星進入地球大氣層的時候才不會燃燒盡,至少會有一些流星體落在地球表面。

▲2020年12月23日7點23分,一顆“火流星”劃過青海玉樹和西藏昌都交界的高空,后降落在地 圖片來源:央視新聞

小行星按照位置可以分為三種:圍繞地球附近轉的近地小行星、在火星和木星之間分布的主帶小行星和特洛伊群小行星。

焦維新表示,作為近地小行星,滿足近日距(地球到太陽最近距離)小于1.3AU(AU是一個天文單位,地球到太陽的平均距離定為1AU,約等于1.496億千米)的小行星為近地小行星。近地小行星按照不同的位置又分成阿莫爾小行星、阿波羅小行星、阿坦小行星和阿提拉小行星。

隨著地面望遠鏡性能的提高,幾米大小的小行星都已經能夠看見了,截至2021年,科學家已經發現了27000顆近地小行星。科學上將對地球有潛在威脅的小行星用符號PHA表示。截至2021年2月2日,科學家一共發現了2216顆PHA,那就是說我們知道的已經有2000多顆小行星對地球有潛在威脅了。隨著小行星探測的不斷深入,這一數字還在繼續增長。

2023年11月,墨子巡天望遠鏡就新發現了兩顆近地小行星——2023 WX1和2023 WB2.其中2023 WX1與地球的最小軌道交會距離為0.0416個天文單位,預估直徑約170米,是一顆潛在威脅小行星(PHA)。

這2000多顆小行星一定會撞到地球嗎?不一定。“我們只是說這些天體撞擊地球的危險性更大一些。另外,小行星由于太小,運行的軌跡容易受到大天體的影響。科學家預報對地球沒有災害,但是受其他天體影響以后,可能它會越來越靠近。也有的現在看起來對地球有潛在的威脅,但是受其他因素的影響離我們越來越遠了,所以這個數據是動態發展的。”焦維新解釋說。

小行星撞擊地球不是空穴來風

“小行星撞擊地球并不是空穴來風。”焦維新表示。2013年2月15日,俄羅斯的車里雅賓斯克發生小行星撞擊事件,小行星進入大氣層的時候,在天空中留下大約10千米長的痕跡。小行星的主要碎片擊中了切巴爾庫爾湖。該次事件中有1491人受傷。

歷史上,地球經歷了大災變,確認的已經有將近200個隕石坑。還有一些隕石坑因為地球、河道的變遷等原因已經沒法辨認。

比如1908年6月30日上午7時17分發生在現今俄羅斯西伯利亞上空的通古斯卡大爆炸事件,爆炸威力估計相當于2000萬噸TNT炸藥,2150平方千米內的8000萬棵樹全都焚毀倒下。

焦維新表示,目前比較一致的意見是,一顆直徑大概60米到190米的小行星,在大約離地面高6至10千米的上空因大氣層劇烈摩擦受熱不均勻所以發生了爆炸,因此導致了整個通古斯卡的森林被毀。

他說,小行星撞擊地球的危險仍然存在,主要是三個原因:首先是,海量天體尚未發現。我們觀測到的數量也就10%左右。還有許多天體沒有發現,這些天體到底有沒有撞擊地球的危險性,我們還不太了解。2020年8月中旬,一顆大小如SUV轎車大小、編號為“2020 QG”的近地小行星,近距離掠過地球。而就在它即將離開之時,被美國宇航局的探測器探測到,但這已經是6小時以后的事情了。

第二個原因是不速之客突然來襲,這還包括了短周期彗星,偶然闖入內太陽系,人類更難以確定它的軌道。比如休梅克-利維9號彗星在1994年7月8日因為受到木星強大的引力而分裂為21個小碎塊,并在1994年7月16日以每小時21萬千米的速度撞向木星的南半球。碎片G的威力最大,達6兆噸TNT炸藥,它的當量所造成的“疤痕”預計比地球直徑還要大。

休梅克-利維9號彗星撞擊木星凸顯了木星在太陽系扮演著“太空吸塵機”的角色。它的強大引力可吸掉不少彗星和小行星,木星發生彗星撞擊的概率是地球的2000至8000倍。地球位置非常優越,有木星保護,地球才是一個適居的星球。

第三個原因是雅克夫斯基效應,小行星吸收陽光和釋放熱量時會對小行星產生微小的推動力。比如根據對小行星6489 Golevka的觀測,1991年到2003年間,位置比預期值移動了15千米。

多種手段可消除小行星威脅

小行星撞擊地球的風險有多大?“尺寸小的因為數量多,所以概率大。”焦維新說。根據統計規律,如果直徑小于30米,在高層大氣中就破碎了,一般不會在地面造成人員傷亡。直徑大于30米、小于100米,這種天體在低層大氣中燃燒破裂,對地面會產生局部的影響。

直徑大于100米、小于300米的小行星,能直接撞擊到地球表面,產生直徑為幾千米的隕石坑,所導致的灰塵會影響直徑10千米的區域。

直徑大于300米、小于600米的小行星,將引發最小級別的全球性災難,可造成大約50萬人死亡,發生事件間隔為25000年。

直徑大于600米、小于1000米的小行星,將造成中等級別的全球性災難,死亡人數約500萬,時間間隔為70000年。

直徑大于1千米小于5千米的小行星,足以造成全球性的危害,死亡人數超過10億,大概每幾百萬年發生一次。

焦維新介紹說,人類避免小行星撞擊主要有十大措施。第一是加強觀測提前預報,了解它的軌道情況。第二,動力撞擊偏轉軌道。第三,安裝火箭改變軌道。第四,太陽帆推動。第五,引力牽引器。第六,在小行星附近核爆炸。第七,在小行星內部核爆炸。第八,質量投射器。第九,激光燒蝕。第十,用太陽能使物質汽化產生推力。

其中發射探測器動力撞擊的方案已經開始實施。2021年11月,美國發射兩顆衛星DART到相對較近的天體,撞擊一顆直徑大約780米的大型小行星以及一顆直徑為160米的“小衛星”。

另外,早在1996年1月,美國就發射了“近地小行星約會”探測器。在飛往小行星的過程中,探測器向地球傳回了16萬張照片與大量珍貴的材料,為科學家們提供了許多將來探測其他小行星與彗星的重要參考。在飛越32億千米的距離后,探測器成功進入到了“愛神”小行星的軌道。2001年2月12日,探測器成功降落于“愛神”小行星,實現了歷史上首次探測器和小行星的相會。

2014年,日本又發射了小行星探測器隼鳥2號,采取接觸即離的探測方式采集小行星樣本并返回地球。

中國開始部署“近地小行星防御系統”

2023年,中國國家航天局副局長吳艷華披露,中國首先要完善建立地基天基對小行星的監測預警系統,不僅要編目,關鍵是分析判斷哪些是重危型;要對是否有可能解除這些威脅進行技術研究和攻關。

在完善對小行星探測能力的同時,中國也要著手組建近地小行星防御系統。吳艷華透露,中國要爭取在“十四五”末期或者2025年、2026年實施一次對某一顆有威脅的小行星的抵近觀測,進行就近撞擊,并就改變其軌道進行技術實驗,為未來人類應對小行星等地外天體對地球家園的威脅,作出中國的新貢獻。

2023年10月22日,中國深空探測實驗室主任兼首席科學家、中國工程院院士吳偉仁在中國科協年會上表示,中國將在未來10年內展開首次“近地小行星防御任務”,計劃選用“伴飛 +動能撞擊+伴飛”模式,當撞擊器對目標小行星實施動能撞擊時,探測器對撞擊過程進行全程觀測,并在撞擊后繼續開展撞擊效果評估和科學探測等工作,通過一次任務實現“動能撞擊+天基評估”。

具體做法是:瞄準一個距離地球數千萬千米、幾十米大的小天體,然后在它1000萬千米外發射撞擊器,使其運行軌道改變,再評估效果。這一任務的目的是驗證防止小行星撞地球的能力,實現“撞得準,推得動,測得出,說得清”的目標。

近日,國家國防科技工業局重大專項工程中心發布招聘公告,公開招聘3名“行星防御崗”員工。據了解,“行星防御崗”員工承擔的任務主要為近地小行星監測預警研究。

來源:人民網、央視網、中國科學報、科普中央廚房、齊魯晚報、科技日報

來源: 人民網、央視網、中國科學報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

北京科技報

北京科技報