2月10日

《哪吒之魔童鬧海》

票房突破80億元

登頂中國影史票房榜

這部電影的成功不僅體現在票房上

更在于其對傳統文化的創新演繹

和對科學細節的嚴謹考究

影片中兩個極具代表性的元素

——海底巖漿與蓮藕塑身

不僅為故事增添了奇幻色彩

也引發了觀眾的諸多疑問:

電影中翻涌的海底巖漿是否真的存在?

哪吒為何一定要用蓮藕來重塑肉身?

接下來

科博士將帶大家一起深入探討

這兩個元素背后的科學真相與文化內涵

在電影中,妖族被封印于“鎖妖陣”之下,其下便是奔騰的海底巖漿。當妖族進攻陳塘關時,一道虛空裂口驟然出現,巖漿隨之倒灌而出,火光沖天。剎那間,陳塘關陷入一片火海,生靈涂炭。

海底巖漿的熾熱與奔騰為故事增添了緊張與奇幻的氛圍。而在現實中,海底巖漿的存在與活動同樣令人驚嘆!

(1)

地球深處的“高壓鍋”

地球內部的巖漿房可以被形象地比喻為一個“高壓鍋”。在地球深處,巖漿在高溫高壓的環境中不斷積聚。當遇到裂隙時,巖漿便會噴涌而出。這種裂隙大多位于大洋中脊,地球板塊在此處裂開,深處的地幔物質因壓力驟降而熔化,形成巖漿。

圖源:豆瓣電影

(2)

海底巖漿的“冷凝”

與電影中奔騰如河的巖漿不同,海底巖漿在實際中通常會在瞬間被海水冷卻。當巖漿涌出海底裂隙后,迅速被海水冷卻并凝固成黑色的“巖漿枕頭”。這些“巖漿枕頭”堆積在海底,形成了獨特的地質景觀。

一般情況下,海底巖漿是安靜地溢流,涌出后很快被海水冷卻,瞬間凝固成黑色的“巖漿枕頭”,疊在海底像一堆烤糊的南瓜餅。這種冷卻過程使得海底巖漿很難像電影中那樣形成大面積的巖漿流。相反,它們更多地以**“巖漿枕頭”**的形式存在,這些枕頭狀的巖石堆積在海底,成為海底地形的一部分。

海底火山噴發畫面。圖源:科普一下

(3)

海底的“生命綠洲”

海底巖漿活動不僅塑造了獨特的地質景觀,還為深海生態系統提供了熱能。巖漿活動加熱海水,形成熱液活動。高溫的熱液流體從海底裂隙噴溢而出,與海水混合后形成“黑煙囪”或“白煙囪”。這些熱液活動區域為深海生物提供了豐富的化學物質,支撐著管狀蠕蟲、盲蝦和深海螃蟹等生物的生存。

中國科學院廣州地球化學研究所特任研究員楊陽指出,化能合成細菌可利用硫化氫、甲烷等進行化學合成,獲取能量,成為深海熱液生態系統的基礎。這些細菌通過化學合成作用,將無機物質轉化為有機物質,為其他生物提供了食物****來源。這種獨特的生態系統展現了自然界的奇妙與復雜,也體現了電影創作者對科學細節的尊重。

深海熱液生態系統。圖源:科學網

電影中,哪吒被太乙真人用蓮藕重塑肉身的情節不僅富有奇幻色彩,還蘊含著深刻的科學原理與文化內涵。這一情節引發了觀眾的諸多疑問:為何不用木薯粉、玉米淀粉?為何一定要用蓮藕來重塑哪吒的肉身?

(1)

為何不用木薯粉、玉米淀粉?

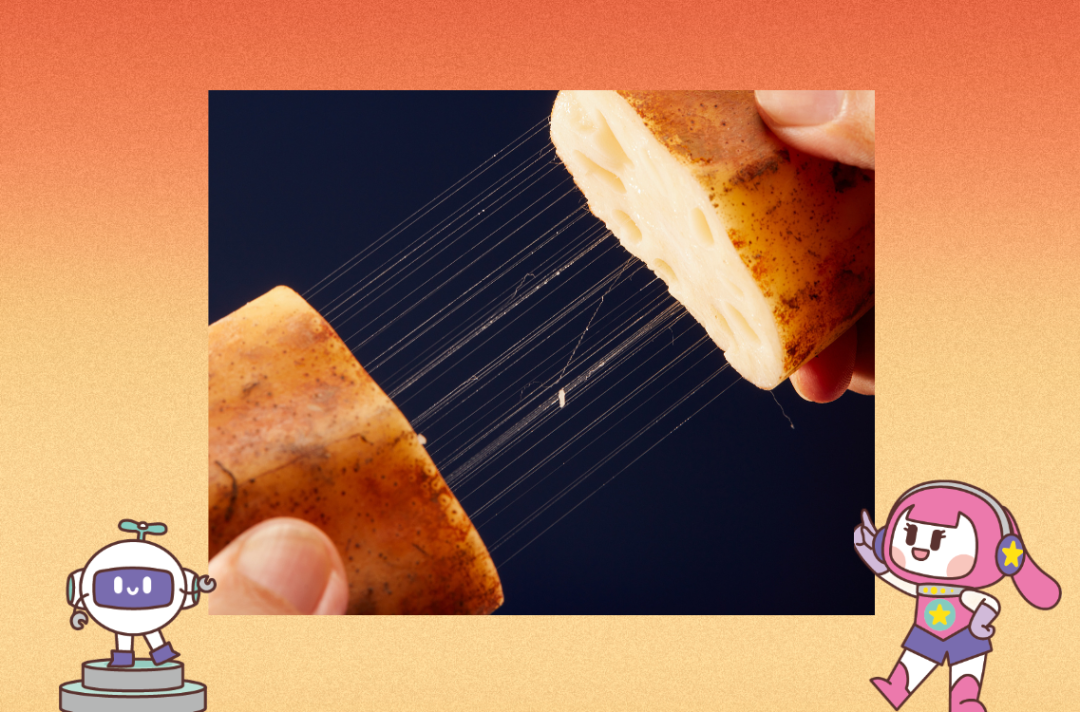

同樣是淀粉,太乙真人為什么不選擇木薯粉或玉米淀粉呢?原因在于那個時代中國尚未種植木薯和玉米,而蓮藕是中國本土的物種。在更廣泛的民間傳說中,“重塑哪吒”并非用藕粉,而是以藕為骨、以蓮花為肉,讓哪吒重生。這其中的邏輯或許與“藕斷絲連”的特性密切相關。

從科學角度看,藕絲是由藕中的維管束構成的,這些維管束負責運輸水分和養分。藕的維管束細胞壁在生長過程中會形成螺旋式增厚的結構,當被切斷或拉伸時,會表現出極高的韌性,仿佛彈簧一般,越拉越長。這種特性在古人眼中象征著血脈的連貫性,與人體的經絡有相似之處。

(2)

蓮藕的高產量與文化象征

蓮藕不僅有著美好的寓意,也十分“趁手”。目前,全世界80%的蓮藕產自中國,全國每年能產藕1000萬噸以上。考慮到小哪吒重40斤,39斤反骨,1斤蓮藕,這樣算來,中國每年可以制造出200億個“哪吒”。

蓮藕粗壯,或許小時候的它——“藕帶”,更適合做哪吒。最好的藕帶產自中國蓮藕面積最大的生產地,湖北洪湖。這里的蓮藕產量全國領先,野生藕就有10萬畝,人工種植藕更是有25萬畝之多。這其中專門產藕帶的就有6萬畝。近年來,當地推廣新品種、新技術,藕帶增產效果非常明顯,許多種植戶的藕帶畝產量,從過去的300斤直接漲到了1000斤。

從文化的角度分析,蓮藕在中國文化中象征著高潔和堅韌,出淤泥而不染,完美契合了哪吒雖為魔丸轉世卻心懷正義的形象,也恰好對應上了哪吒那句“小爺是魔那又如何”的自述。

《哪吒之魔童鬧海》

憑借其對細節的極致打磨

成為國產動畫電影的標桿之作

這種**“細節控”**的態度

不僅讓電影情節更加真實可信

也賦予了作品

深厚的文化內涵與藝術價值

這個春節,你去看《哪吒2》了嗎?

你還發現了電影里

有什么有趣的細節呢?

不妨到評論區分享一下

一起探索更多驚喜!

本期內容到這里就結束啦

想看更多有趣又實用的內容

趕緊關注我吧

來源:科普時報、科普中國。

本文封面圖片及文內圖片來源版權圖庫創客貼,轉載使用可能引發版權糾紛,原創圖文轉載請后臺回復“轉載”。

來源: 科普時報、科普中國。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普廣州

科普廣州