混合海水直接排放,日本政府的簡單處理背后是瘋狂

陳經

2023年7月4日,國際原子能機構(IAEA)放出了一份140頁的報告,對福島核污水排放入海給出了日本政府需要的“科學論證”。8月24日,日本正式將數百噸核污水排入太平洋,還將持續排放30年。同日,中國全面禁止日本水產品輸入。

事件引爆了中國輿論,有的說日本核污水稀釋之后放射性已經很輕,反對者是不懂科學。有的人認為海鮮都不能吃了,一位朋友買了4000元的干海參,說海參要十年才能長成,以后都不能買了。

任何人只要聽說核電站發生事故后的上百萬噸核污水排入太平洋,直覺反應都會是:這是什么操蛋的事?

正常的政府,首先就會評估,如果排放入海,會有什么樣的影響?科學、社會、人文、經濟,多方面綜合評估,顯然就會得出結論,這種事不能干,即使處理過后也不能排放。可惜的是,日本政府和涉事企業東京電力,恰恰是不正常的。

歐美普通民眾,基本不知道日本排污入海這事,相關新聞被控制消音了。日本民眾缺少自主思維盲目跟隨政府,但因為事情實在過于駭人聽聞,也有多達四成以上的人不贊成,直接受害的漁民更是全面反對。《朝日新聞》8月調查顯示,41%的人表示不支持,只有53%的人表示支持。問題是普通日本人無能為力,只能看著事情一步步往下走,直至無可挽回。

中國與韓國普通民眾知道事情,一些人本能地被嚇到了,跑去搶鹽。這固然是缺少知識,也說明了事件的可怕,就發生在東亞。這都是日本政府惡行的直接后果,必然會有反噬。

排污入海的決策,根本不是科學的,而是日本特色的瘋狂。日本政府將這種惡行包裝成,有IAEA“權威機構”給了許可,將反對者打成不懂科學。同時,在國際輿論斗爭中,日本政府企圖借助美西方反中氣氛,“孤立”中國。這都需要揭發,開展斗爭。

日本政府本來可以多花一些錢,如固化填埋,將核污水處理好,讓周邊國家滿意,這才是對日本自己都更好的處理方式。但是最終走向了瘋彺,說明日本的決策機制存在極大問題,熱衷于操縱輿論,不負責任、不干實事,最終惡性發展。這個體制,在2011年讓本來可以簡單避免的福島核電站事故從4級直升7級,在2023年又搞出一個匪夷所思的惡性排放事件。

本文核心觀點:

對核污水,日本有更好的處理辦法。

日本核污水經過處理過以后,不能自以為就改變了核污水的性質,與各國正常運營核電站的氚化水有本質區別。

將民眾與別國認為的核污水排入大海,是喪心病狂的舉動,不能借口“科學”強行操作。

日本單方面強行操作,不顧周邊國家利益相關方的關注,是不可接受的,IAEA的報告不能改變這個惡劣操作的性質。

日本專家建議的核污水處理方法都有哪些?

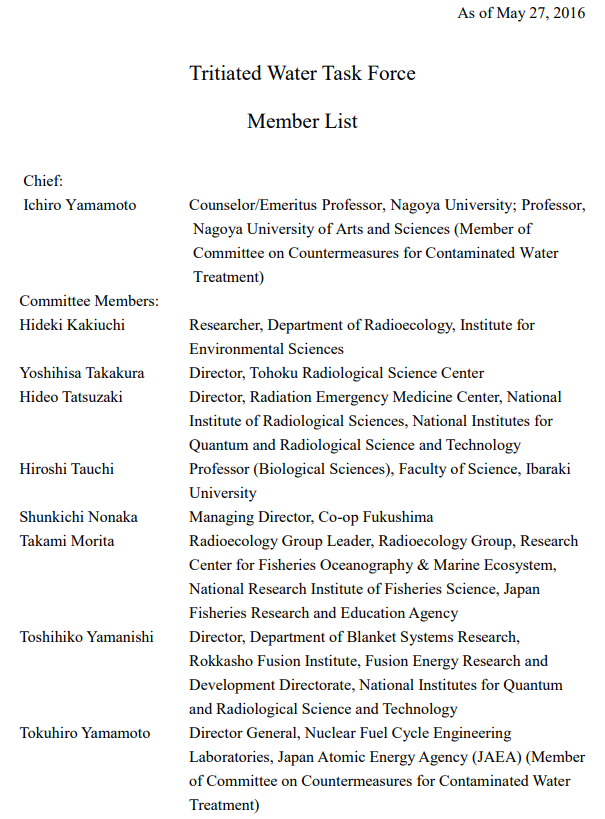

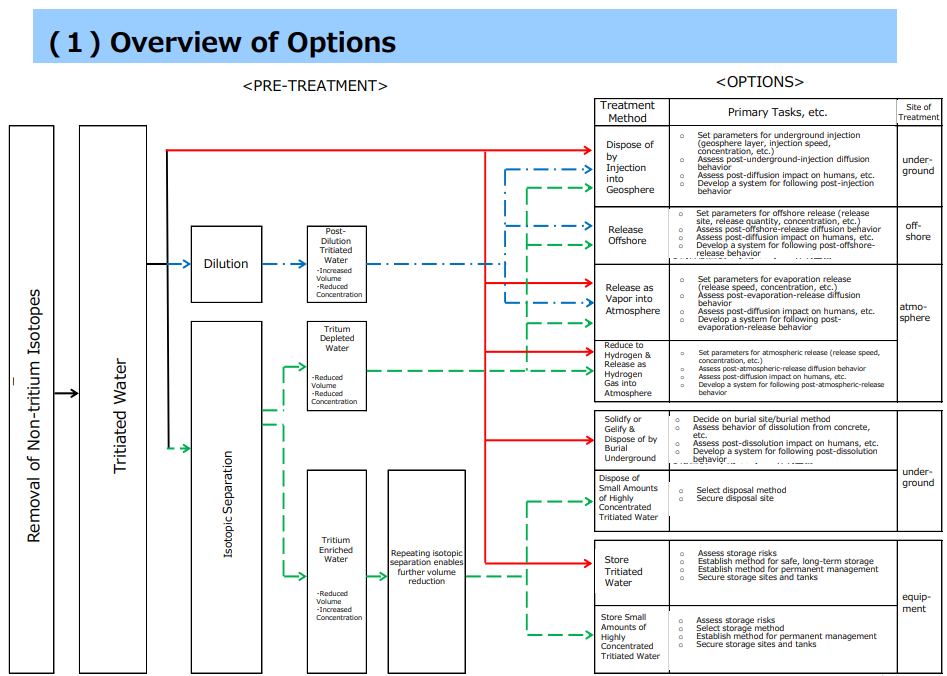

早在2016年5月,日本政府就公布了文件,專家學者對福島核電站核污水(報告稱為“氚化水”)處理給出了多種選項(鏈接:20160915_01a.pdf (meti.go.jp))。筆者認為,作為技術文件,它是合格的,說明日本并非沒有核污水處理技術能力和相關專業人才,報告上列出的成員都是日本專家學者。

當時福島核污水的總量是80萬立方米,目前已經增加到130萬立方米。130萬噸核污水,相當于500個奧運標準游泳池的水,作為污染物很可怕,但是從工業處理規模來說,并不是特別大的數字。報告還假設,每天必須處理400立方米,不然更多的新污水又產生了,越處理越多了。

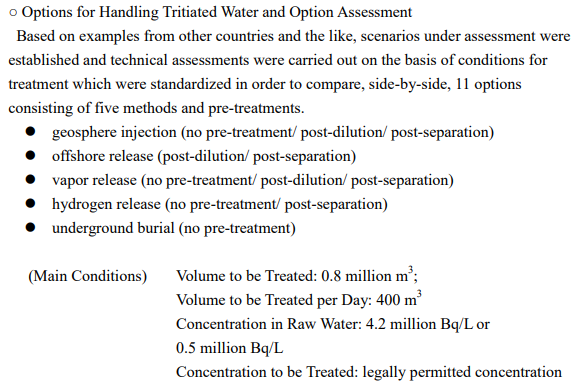

根據其它國家經驗,專家們給出了核污水的五類處理辦法,11個選項。五類11項辦法分別是:

地層注入(不作處理/稀釋后/分離后)

排入海洋(稀釋后/分離后)

蒸汽排放(不作處理/稀釋后/分離后

氫氣排放(不作處理/分離后)

固化填埋(不作處理)

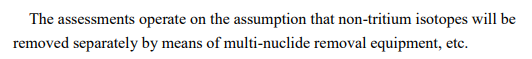

為什么報告把核污水稱為“tritiated water”(氚化水)?因為學者們作出了一個重大假設,其它放射性元素同位素都應該事先被分離出來,將問題從核污水(contaminated water)簡化為氚化水。也就是說,不管后面上天入地怎么排放處理,先分離去除其它放射性元素都是必須的。這些同位素種類非常多,據研究有64種之多。有人說放射性元素就沒這么多種,請注意isotope“同位素”這個詞,中子多了就可能有放射性。氚就是氫的同位素。

為什么專門把氚提出來?因為它在前面的放射性元素去除過程中,很難分離出來,只有先變成氚化水,后面再想辦法。氚的原子核只有一個質子兩個中子,是最輕的有放射性的元素(氘原子核只有一個質子一個中子更輕,但沒有放射性),會發生β衰變,其半衰期為12.43年。

什么是β衰變?它的特點是元素的質子與中子數保持不變,只放出一個電子,后來因為能量守恒,發現還有中微子。這聽上去不太可怕,所以氚的放射性比核電站里那一堆放射性元素(主要是銫和鍶)要低不少,自然界到處是這類輻射。因此,日本報告反復地用多種數據說明,氚不可怕,海水里就有,沒事的。各種偏向日本的“科普”也多半是這個套路,例如說抽煙的輻射都要高得多。

這對全球核電站運營是個好事,多國核電站都有含氚的氚化水排放出去,也包括中國的核電站。只要濃度以及排放總量不高,氚化水排放就是安全的,這是可以接受、也應該普及的科學道理。

但是要注意,各國核電站用于冷卻反應堆的海水,才是真正的氚化水,因為沒有與堆芯接觸,只是混合進來了不多的一些氚。而福島核電站爆炸了,堆芯直接暴露了,錯過了處理時機只好用巨量海水來冷卻,里面不知道有多少種放射性元素混進水里了,成了“核污水”(contaminated water)。寫報告的學者們,明確說這些放射性元素我們不管,基于“能去除”的假設來評估“氚化水”。要是去除不了,那也不是學者們的鍋,這報告明文指出了。

但是,學者們內心其實知道,這些東西的性質,恐怕還是更接近“核污水”。如果真的能處理成正宗氚化水,那還有啥好說的,直接給個簡單的排放辦法歡呼勝利得了,根本不用麻煩地建議五類11種處理辦法。即使前面去除放射性元素的辦法做得不錯,這些“氚化水”里仍然多少會有一些放射性元素,只是濃度比較低,符合安全標準,就說可以了。但再怎么都正常核電站運營中的氚化水是不同的。而且那么多種放射性同位素,真的都基本去除了?這專家學者只敢假設,不敢打包票。

專家們提出多種建議,搞這么麻煩,就是怕出事,前面的處理真不那么可信,態度是非常慎重的。所以這個報告需要理解,說是處理“氚化水”,實際是在處理福島的核污水。文件中充滿了“tritiated water”的表述,不能望文生義,要看上下文。本文用帶引號的“氚化水”來指代,學者們假設的、成不成功沒底的,經過放射性同位素去除處理(除氚以外)的福島核污水。

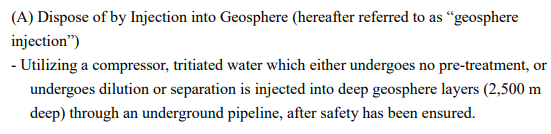

第一類處理辦法是地層注入,是說把“氚化水”用地下管道,注入到2500米以下的地層。可以不處理直接注入,也可稀釋后再來,也可以分離后再來,三種選擇。

直接注射,就是從福島的這些儲水罐里,將“氚化水”運到一個采樣罐(sampling tank)里,測下放射性濃度(只是記錄下),然后泵入2500米以下的地底深層。

稀釋好理解,就是多加海水,降低氚的濃度到一個不高的目標。只要猛加海水,濃度總能做成很低。但是加多了海水,要注射到地底的水也就多了,成本就上去了。

“分離”是啥意思?是說把“氚化水”用isotopic separation(同位素分離)技術,分成兩類水,一類是含氚少的“Tritium depleted water”,一類是含氚多的“Tritium enriched water”。這是把水分成兩類,不是說把氚元素分出來了。后面幾大類處理辦法,都有“分離”這個選項,意思一樣。需要注意的是,這個“分離”不是指去除非氚放射性元素,不能混淆。

含氚多的水可以繼續再送去分離,越搞濃度越高。分離好了,就好辦了,含氚多的特別處理了(水量少,就用罐子一直放著也行),含氚少的就注入地底(水量多),目標濃度符合。

第二類是排入海洋,也是日本政府與東電最終選擇的。排放之前要稀釋或者分離,不能啥也不干。稀釋處理是,“氚化水”進入采樣罐,測量里面的氚濃度(有兩種典型濃度),算出一個“稀釋倍數”。如是420萬 Bq/L的,稀釋倍數是70倍,如是50萬Bq/L的,稀釋倍數是8.3倍。按稀釋倍數,往里泵入海水混合,最后達到一個符合安全標準的濃度,排放入海。

說實在的,這個稀釋沒有啥技術,就是加足夠多的海水。想達到檢測標準,那就多加海水,多低的數據都能做出來的。各種給日本說話的“科普”里,說濃度不高了,好象做了什么特別的處理,真沒有。

也可以先用同位素分離技術,把“氚化水”分成氚多與氚少的兩部分,只把氚少的濃度達標的排放入海,氚多的因為量不大,特別處理就行了。

第三類辦法是將“氚化水”加熱成蒸汽,排放入大氣。日本專家認為,這個方法加水稀釋沒有意義,反正都會變成蒸汽,加海水反而浪費能量,不如和空氣混合稀釋。將“氚化水”放入采樣罐,測濃度,然后直接 在900–1000℃氣化,氣體與空氣混合降低濃度(以免對設備造成損害),然后導入60米以上的高空排入大氣。

加上分離的辦法差不多,先分離出氚少的部分,按上面的辦法把這部分氣化,排入大氣。

第四類比蒸汽更進一步,把“氚化水”電解成氫氣再排放到大氣里。也不搞沒意義的稀釋,將“氚化水”(或者分離后含氚少的depleted water),放入采樣罐測濃度后,電離成氫氣和氧氣。氧氣沒事,含有氚的氫氣就排放到20米以上的大氣中。

第五類是固化填埋,既然要固化了,倒不用稀釋分離了。要點是做一個堅固的礦井,做好地下水滲漏防護,要2米或者1米厚的墻。然后把“氚化水”混合水泥做成固體(或其它辦法做成固體),以固體的形態倒入礦井中。上面蓋上有膨潤土的2米或者1米厚的蓋。這個辦法是把固體封存在地下,里面的成分不要跑出來,外面的地下水也不要滲進去破壞系統。要么就深埋一些,在地下水層以下,要么就淺埋,在地下水層以上。所以是“深埋”和“淺埋”兩種方案,當然深埋也不會有地層注入那么深。

許多專家,甚至我們粗粗地看這些方案,會感覺固體填埋地下封存,比較靠譜。直覺上,氣化或者電離成氫氣排入大氣,會比較耗能。注入地層深處,有點危險。直覺上,排入大海最不靠譜,誰知道進入大海的除了氚還有些啥。

日本專家參考了之前的案例。如美國三里島核事故,就是把氚化水氣化,約8700立方米的氣體排入了大氣。美國專家考慮了24個選擇,從中選擇了氣化方案,認為對環境影響最小。

但是這個案例中,氚化水的總量不多(氣化后也沒多少),所以可以用10年來慢慢處理,沒處理好就先用罐子存著。福島的核污水一天天在增加,罐子都要不夠用了。

還有法國與英國的例子,以及日本自己正常情況下的案例,氚化水排入大氣或者排入海中。

二.日本政府等于選擇了“啥也不做直接排放”

在費用方面,幾種方案區別就挺大。在日本政府后來的評估中,排入海洋最省錢,只要34億日元。為啥這么便宜,從上面的介紹可知,就是先拿海水混合,再拿管子排入海里,真不用多少錢。

注入地層的辦法也不是太費錢,就是要不斷往地底深層排放,180億日元。

蒸汽排放要349億日元,錢花得多些,要把水燒成蒸汽。顯然,電解成氫氣的辦法更費錢,預計要花1000億日元。

最費錢的是固化填埋。因為要做多個堅固的礦井來保存,等于搞工程了,成本2431億日元。但這也就是不到20億美元,并不是高到不可承受。

最后,日本政府還有東電,選擇了最便宜的“排入海洋”。這是一個極其錯誤的,讓周邊國家憤怒的選擇。說實在的,很難理解日本政府在搞啥,怎么能這么選。專家列出這個選擇,只是說有這么一個選擇,更重要的是還有其它辦法、更好的辦法。

專家們給出的選擇,如上圖。必不可少的一步,是把氚以外的放射性元素去除,生成“氚化水”。然后是預處理階段,可以選同位素分離,也可以稀釋,也可以不處理。在最終處理時,就五類方案,多種選擇。

最后日本政府做的就是,先稀釋,再直接排放入海!仔細一想,會發現這個稀釋主要是裝樣子,為了通過檢測,拿海水來混合,把氚濃度變低,測數據好看。最終還是排入太平洋,徹底稀釋。如果一個什么也不懂的發展中國家,不檢測、不稀釋、直接排入海里,最終結果也差不多,反正是靠大海來稀釋。與直接排入大海相比,日本政府也就是多了一個“先稀釋符合檢測標準”的動作,在大海看來,接收的氚物質總量是一樣的。哪怕是先搞分離,把含氚少的水排入海洋、含氚多的水存起來,都要好多了,這樣大海里的氚會少多了。

所以實質上,日本政府選了個“基本啥也不做直排入海”的方案!怪不得只要34億日元,就能把130萬噸核污水處理好。

2016年寫文件的專家們應該想不到,日本政府會這么選。如果對于前面的“去除放射性同位素”環節不放心,專家要睡不著覺了。氚不可怕,但是危害極大的核污染物質也會進入海洋,進入魚類身體,進入人類食物鏈,引發變異。如果是固化填埋,專家們應該就安心多了,不管前面放射性同位素去除得如何,反正都封到地底不讓出來,安全多了。

個人猜測,日本高官、東電高管,對于報告有明顯偏向,看見假設性的“氚化水”就覺得“科學說明濃度低就沒事”、“只要人們理解了氚不可怕的科學道理就好了”。最后就“科學”地選了個最簡單、最省錢、最省心的方案,把130萬噸的包袱處理掉拉倒。或者覺得,即使有些放射性同位素流到海洋里,也沒什么大事,太平洋那么大,早稀釋光了,能有啥事?

官員、高管處理福島核事故久了,容易覺得煩,就自我安慰,覺得核污染事不大,是外界糾纏。大家在福島這轉來轉去,不是都沒事么?而且廣島、長崎,原子彈炸過的地方,除了直接挨炸的人倒霉了,后面來的人不也沒事么?

這時如果有“科學道理”來說,“濃度低就沒事”、“花不多一點錢就能處理好”,官員們會很愿意相信,覺得是“上策”。而且還會很自信,認為擔心的人都是不懂科學。

三.國際原子能機構的報告是怎么回事?

日本政府2021年4月公布了政策,決定用“直排入海”方案,還“聰明”地意識到,最大的麻煩是公眾與別國的反對,要搞好“科普”。有說法是要用700億日元搞宣傳,是排放入海費用的20倍。如果日本高官認定“科學真相”就是如此,那確實會這么想。日本政府很自然地就想到,要找國際原子能機構(IAEA)合作。

IAEA和日本關系非常好,給了不少錢,之前一直是天野之彌當總干事,2019年去世了。日本政府就讓IAEA出個報告,兩方如何配合把“日本氚化水排放很安全”這個事宣傳好。IAEA的人就真把這事做了。雖然派的專家有不同意見,但是IAEA總干事格羅西作主,把報告放出來了。中國專家是不同意的,但沒用。

日本這邊,只邀請IAEA來“證明”,福島排放出去的水,是符合國際安全標準的。只論證這個“稀釋排放”方案,別的方案不要給意見。如果有方案對比,專家可能會選擇更為安全的固化填埋方案。

但是IAEA的人也不是傻子,和日本建議排放方案的專家一樣,給了一堆說明,把自己摘出來。

格羅西在報告中說了報告的來龍去脈,給了日本面子,說“符合國際安全標準”。

最后格羅西強調,排放入海是日本政府決定的,IAEA報告不是推薦這個方案,也不是背書簽署。

報告后面,類似的“不背鍋”文字段落還有很多。如說,排放安全責任由東京電力負責,IAEA沒有監管責任;前期五套方案的論證和IAEA沒關系,相關討論超出核輻射強度評估的范圍,IAEA不作評價;論證方案合理性是日本政府的事,和IAEA沒關系。

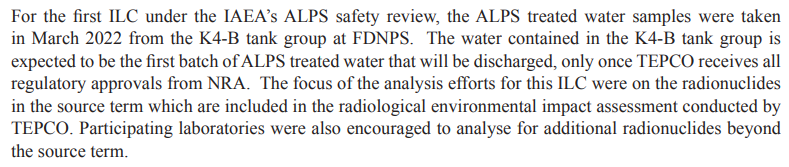

真正的“干貨”是IAEA采樣測試,兩年一共采樣了三個罐子。第一個是K4-B,2022的3月采樣的,后面兩個是G4S-B10和G4S-C8,2022年10月采樣的。現場有1000多個罐子,這個采樣方式是否有說服力,比較主觀。一些說法懷疑,是日本方面事先準備的罐子,代表性不足。

IAEA真正看的事,就是采樣了三個罐子,安排了幾家實驗室檢測,報告了放射性,說符合安全標準,其它都是在看文件、寫文件。整個排放計劃評估,長遠有什么環境影響,IAEA都說不關我事,所有責任都是日本政府和東電的。

整個報告措辭基調,還是認可日本政府的(不然白忙了)。但是IAEA報告的狡猾在于,是較虛的認可,不背鍋。說日本政府的計劃看上去不錯啊,PPT不錯,考慮得挺周到。等于IAEA只是對日本政府的“做事方式”進行了評價,說好用心啊,這類行文到處都是。一到干貨與責任,就會寫清楚。

在日本政府公布的計劃里,以及IAEA的報告里,有一個核心詞匯“ALPS treated water”,取代了2016年專家報告里的tritiated water。ALPS是Advanced Liquid Processing System,先進的液體處理系統,看了名詞也不知道到底干了什么,其實就是把“核污水”變成“氚化水”的意思。

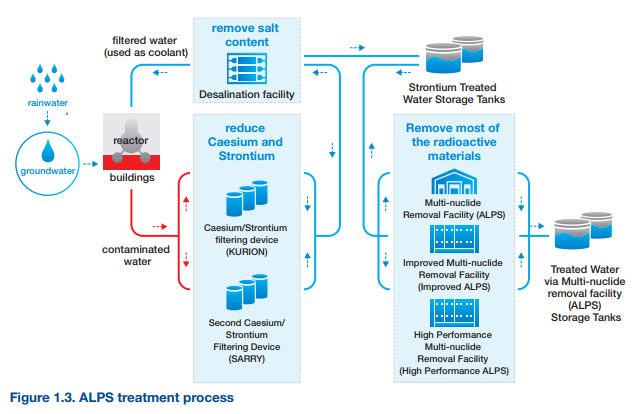

關于ALPS,IAEA的報告只用了一頁的篇幅簡單介紹了下。核污水先用KURION和SARRY兩個系統,去掉了銫和鍶,這二者占了放射性的大部分。這些水當作冷卻劑給堆芯降溫,循環利用。部分水不再用于冷卻了,就去ALPS系統里,去除其它62種放射性同位素。有三種ALPS系統,一般的,改進的,高性能的。核污水,儲存在1000立方米的叫HIC的罐子里,如果里面的水被ALPS處理過了,就稱為“ALPS treated water”,現在已經有1000多個這種罐子了。

值得注意的是,按報告中的理解,這些HIC罐子里面裝的不是原始的核污水,而是經過了傳統的去銫去鍶,以及ALPS系統去除62種放射性同位素的“APLPS treated water”。這是從2013年開始就有的ALPS系統,一直把處理完的水裝在HIC罐子里。這次不是要新建ALPS系統,只是說怎么把1000多個HIC罐子里的水排到海里去。所以新增成本是用于排放的,和ALPS無關。

這個ALPS treated water,和原始的“核污水”有區別,應該是減掉了不少放射性物質。但是報告也說了,會有小量的放射性物質存留,只是小于安全標準,還有ALPS去不掉的氚。這是很多爭論的核心問題,里面到底存留了些啥,有沒有危害。東電提供的數據、IAEA專家的“獨立取樣”、“獨立檢測”,是不是可信。

不管這些檢測爭論如何,需要確定一個原則,這是核污水轉化過來的水,和別國安全運行的核電站產生的氚化水有本質區別。你可以取個名字叫ALPS,鼓吹說多先進,但是它產生的裝在1000多個罐子里的水,是需要極為慎重的。

即使ALPS很神奇很先進,確實把絕大部分放射性元素去掉了,殘留的放射性符合安全標準了,也不能聲稱說這就是正常的氚化水。不能單方面聲稱,一個原則是要讓周邊國家能來獨立采樣檢測,確認數據有效性,不能IAEA來檢測了就算數。退一萬步,即使周邊國家派人來檢測,認可放射性確實不高了,這些罐子里的水仍然真的有各類放射性殘留,對人們的心理影響絕不可以忽略。

日本政府等于是說,我宣布:ALPS treated water是無害的!你不接受,就是不懂科學!而且我不允許你來檢測,IAEA檢測就行了。這種態度,周邊國家怎么可能認可?

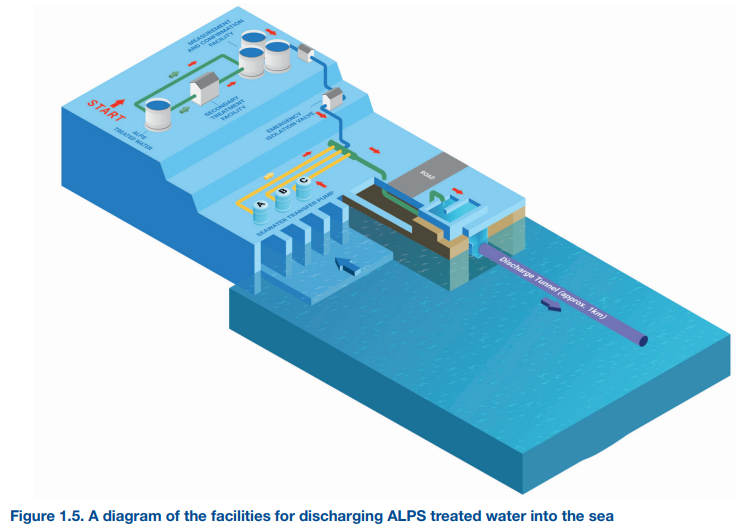

排水入海的操作很簡單,中間ABC三個黃色管子就是海水泵,和藍色的“ALPS treated water”混合稀釋,再經過1KM的導管,排入大海。這個處理方法真的特別簡單,就是海水混合,沒有什么技術。

綠色和平組織對于日本政府與IAEA的操作非常不滿,揭發了一些細節問題。到2023年6月8日,有133萬立方米的核污水儲存在罐子里,其中的70%因ALPS系統的失效,需要再次處理。一些科學家組織與環境關注組織提出了警示,明確反對日本排放計劃。

美國國家海洋實驗室(NAML)就反對日本排放計劃,要求停止,提出了很多關注。值得注意的是,這類新聞報導都是指出,日本準備排放入海的是“radioactively contaminated water”,也就是“核污水”,不是聽上去還行的“ALPS treated water”。

綠色和平組織指責了IAEA,說IAEA沒調查ALPS的運行情況,忽視了高放射性燃料碎片,指責日本排放計劃沒有全面的環境影響評估,存在對鄰國造成重大越境損害的風險,雖然IAEA的任務不是保護全球海洋環境,但不應鼓勵日本違反它。

聯合國人權理事會的特別專員在2021年4月就明確反對日本的排放計劃。

從相關新聞來看,國際社會包括科學界,并不是象IAEA那樣事實上給日本排放開了綠燈,反對者不少。這也是正常的,搞科學關注環境的,誰看了日本這個計劃都會警惕。但是日本政府拉了IAEA報告當科學虎皮,就不顧反對意見實施了排放。

而國際社會以及科學界反對的聲音,由于美西方的媒體控制,被消音了,一個性質惡劣的排放事件被輕描淡寫的提一下。現在的媒體控制技術,做到這點不難。可以反對,但不會有多少人知道。東亞切身相關,知道此事的人多,美西方控制了其它地區的輿論傳播,沒多少人意識到有這個事件。

中國政府譴責懲罰日本政府理由充分

通過以上討論,就知道為何中國政府十分憤怒,將日本全部水產品都禁止進口了。理由是非常充分的。

日本官員本以為中國會禁止福島等十個東北地區的水產品,這樣代價還可以承受,沒想到中國政府全禁了。這就是“額外的懲罰”。

科學上,日本政府沒有提供足夠數據證據,也拒絕外界采樣。找IAEA幫忙出了報告,也是在各種免責聲明后,給出的有限定條件的認可,不能濫用的(但實際在日本與日吹的宣傳中被濫用了)。

技術上,日本政府將核污水處理過后,極為簡單地混合海水,就這么直接排放入海了,費用極低。這讓人非常懷疑,是日本高官選擇了省錢省事的處理辦法,對于其它更合理的方案直接放棄。

倫理上,日本政府將ALPS處理過后的核污水美化,企圖當成別國正常運營的核電站的氚化水,取得排放入海的正當性。這是不負責任的,民眾不可能認可,也沒有足夠科學依據。包括日本民眾在內的東亞民眾,都大比例反對這種違背直覺的障眼法。

法理上,日本單方面決定了核污水的處理方式,不顧別國反對,在事關全人類環境安全的重大核污染事件中,選擇了影響最惡劣的排放入海。這讓我國海洋法、國際法相關的專業人士十分憤怒,擔心成為惡劣的先例。再有事,別人也找借口隨便搞搞檢測,往海里一排了之,事態將不堪設想。

政治上,日本政府倚仗歐美事不關己的縱容,甚至企圖“孤立”中國。這是狂妄自大,錯估形勢。這種肆無忌憚、操縱輿論的瘋狂排放行為已經做出來了,相關的過程都記錄下來了,真相如何不難判斷,它不只是與中日政府相關,而是事關全人類的利益與倫理。日本政府與東京電力在整個核事故過程中,從事故爆發到后續處理、最終排放,事情做得如何,自有公論。

在日本悍然啟動核污水排海之后,中國外交部發言嚴正聲明如下。了解了相關技術背景,對發言人的聲明,就更能理解了。

“8月24日,日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對,單方面強行啟動福島核事故污染水排海,中方對此表示堅決反對和強烈譴責,已向日方提出嚴正交涉,要求日方停止這一錯誤行為。

日本福島核污染水處置是重大的核安全問題,具有跨國界影響,絕不是日本一家的私事。自人類和平利用核能以來,人為向海洋排放核事故污染水沒有先例,也沒有公認的處置標準。12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難,向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出于一己之私利,給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。

日本政府沒有證明排海決定的正當合法性,沒有證明核污染水凈化裝置的長期可靠性,沒有證明核污染水數據的真實準確性,沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害,沒有證明監測方案的完善性和有效性,也沒有同利益攸關方充分協商。海洋是全人類的共同財產,強行啟動向海洋排放福島核污染水,屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。日方所作所為是將風險轉嫁給全世界,將傷痛延續給人類的子孫后代,成為生態環境破壞者和全球海洋污染者,侵犯各國人民健康權、發展權和環境權,違背自身道義責任和國際法義務。日方將核污染水一排了之,同時也將自己置于國際被告席,必將長期受到國際社會譴責。

中國政府一貫堅持人民至上,將采取一切必要措施,維護食品安全和中國人民的身體健康。”

來源: 風云際會(合肥)文化傳播有限公司

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目

2024年度科普中國資源薈萃集成示范項目