第一作者:徐浩然

通訊作者:張婧贏,白洋

· 文 章 摘 要 ·

自然環境中,植物根系內部和周圍富集了大量且種類繁多的微生物,這些微生物被統稱為根際微生物組。根際微生物組伴隨植物完成整個生命周期,與植物產生緊密的相互作用,在植物養分利用上發揮著重要的作用。近些年新的研究證據揭示了根際微生物組在植物養分利用過程中與植物密切、動態的復雜關系,深入理解這些互作關系對優化農業生產中的植物養分利用過程具有重要意義。本文綜述了植物與根際微生物組在植物營養利用上的相互作用,具體內容包括環境營養條件和植物營養相關基因對根際微生物組的調控作用、根際微生物組在植物養分利用中的有益功能、以微生物組–全基因組關聯分析和全微生物組關聯分析為代表的新技術在揭示植物與根際微生物組復雜關系中取得的突破,并討論了根際微生物組和植物的互作關系在農業應用中的機遇和挑戰,為利用這些互作關系提高田間作物生產力提供了見解。

· Graphical abstract ·

· 研 究 內 容 ·

﹀

﹀

﹀

▎土壤營養和植物營養基因調控根際微生物組

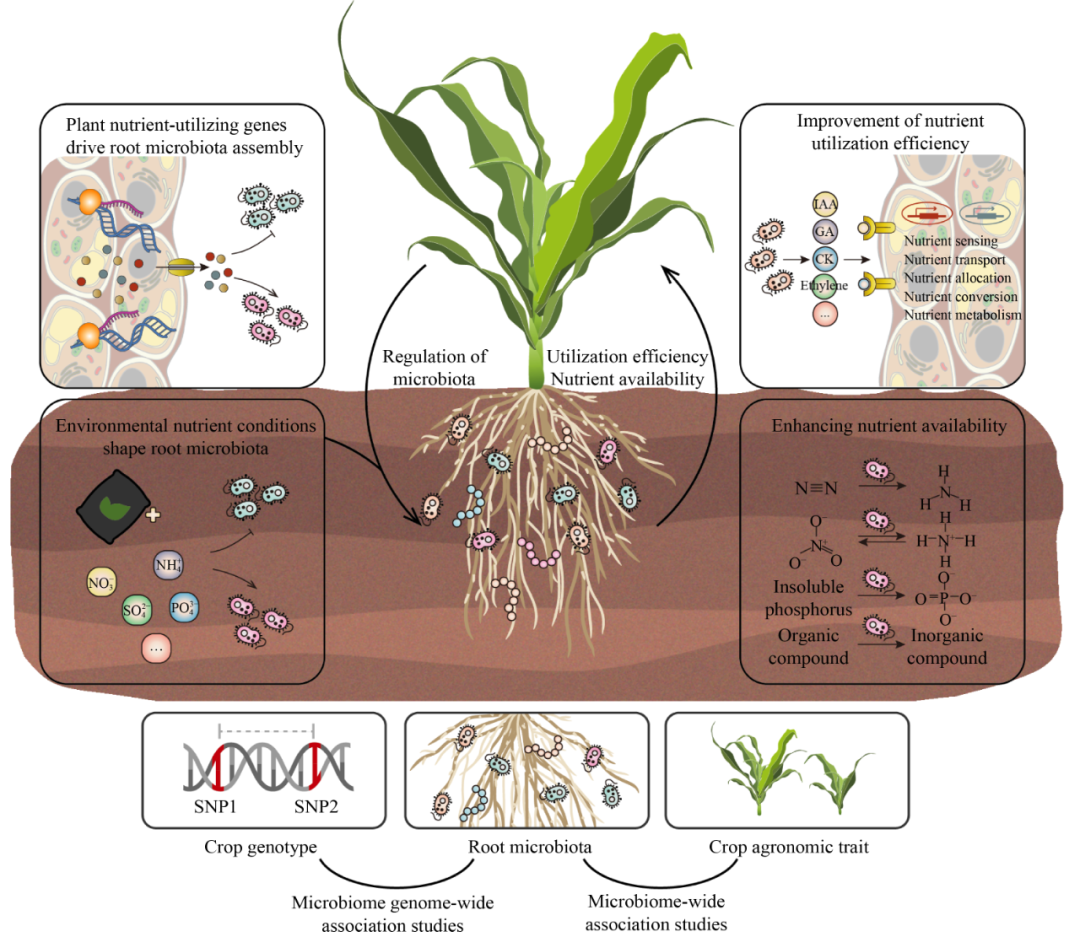

環境營養、植物基因型及二者的互作決定了根際微生物組的多樣性和動態平衡。土壤作為根際微生物組的主要來源,通過影響微生物從土壤到根系的傳播,直接影響根際微生物組群落組成結構。植物養分利用基因顯著調控根際微生物組,以提高植物的生長情況和健康水平 (圖1)。

圖1 植物和根際微生物組共同調節植物養分利用。

土壤是根際微生物組的主要來源,其營養條件決定了根際微生物組的組成。微生物在包含根釋放的組織細胞、滲出物、裂解物、揮發性化合物的根系沉積物中進行初步的篩選和群落分化。一些微生物進一步定殖到植物根表和根內,與植物形成密切的相互作用。因此,土壤養分組成和有效性的變化會導致根際微生物組的變化,影響其功能和對植物利用養分的有益作用。如施肥導致的土壤營養條件的改變會劇烈的影響土壤微生物的組成。不同氮、磷肥的施用策略會顯著影響包含水稻、大豆、小麥、玉米、高粱等植物的根際微生物組的結構。此外,土壤中硫、鋅等礦質元素也被證實對根際微生物組的結構有顯著影響。因此土壤養分條件顯著影響根系微生物群的初始組裝,進而可能調節微生物組協助植物養分吸收利用的過程。

此外,植物營養相關基因也調控著根際微生物組。大量研究報道重要的植物營養基因對根際微生物組的調控作用。例如硝酸鹽轉運基因NRT1.1B、影響氮吸收和根系發育的基因CIPK2、磷酸饑餓反應通路中一些重要的基因PHR1、SPX1、SPX2、PHF1、PHO2和NLA、根際香豆素的合成分泌、糖轉運相關基因,它們的天然變異、過表達或功能缺失都會導致根際微生物組的結構組成變異,并且被調控的微生物也影響著植物的氮磷吸收過程。這些證據說明植物營養相關基因對根際微生物組的調控是優化植物養分吸收和同化的關鍵。

▎根際微生物組在植物養分利用中的作用

根際微生物組含有許多功能基因,被稱為植物的第二基因組。這些微生物通過將植物難利用的營養轉化為易利用的形式,或產生信號物質來調控植物基因表達來影響植物養分吸收效率。氮素上,根微生物通過固氮、氨化、硝化、反硝化和氨氧化等作用平衡根際各種形態的氮,確保植物在最適的氮環境中健康生長。磷的利用上,根際微生物可以通過溶磷和解磷作用調節土壤中磷的有效形式。此外,根際菌群還可以通過根分泌的東莨菪堿和黃曲霉堿或通過鐵載體促進有效鐵的吸收和利用。另一方面,分泌植物激素調控植物基因表達也是根際微生物組調控植物養分吸收利用效率的重要手段。微生物源的生長素、赤霉素、細胞分裂素、乙烯和脫落酸在極低濃度下調節植物與養分利用相關的生理過程,如根生長、根毛發育和細胞分裂。這些微生物源的植物激素作為植物–根際微生物的橋梁,溝通二者的共生關系。

▎通過大規模關聯分析研究根際微生物–植物營養表型間的關系對植物–微生物共生體系的初步研究集中在與有益根際微生物和植物的一對一互作上。隨著新一代測序技術的發展,我們可以系統解析植物基因型和根際微生物組在植物營養利用上的復雜互作。利用全基因組關聯分析技術來探索根際微生物組、植物基因型和營養相關植物表型之間的復雜聯系為更深入地解析植物與根際微生物組相互作用中的復雜關系提供了新的工具和方法。將全基因組關聯分析應用于植物–微生物組研究領域 (即微生物組–全基因組關聯分析),將微生物組成員豐度和群體基因型數據進行關聯,可以揭示植物基因組與根際微生物組之間的復雜相互作用,大規模的發現植物基因型對植物根系益生菌的調節作用,從而揭示植物協同自身微生物組調控生長發育狀態的機制。玉米、柳樹、擬南芥上的群體研究已經驗證了這一方法的可行性,相較于使用傳統突變體研究單個基因對根際微生物組的調控作用,這一方法可以快速高效的定位到核心基因型對關鍵微生物組成員的調控作用。將微生物組的特征數據 (包括群落多樣性、組成和特定分類豐度) 替代植物基因組數據與營養相關的植物表型進行關聯分析 (即全微生物組關聯分析) 為識別益生菌提供了一個強有力的手段。這一方法可以系統的揭示與植物的關鍵營養表型 (如株高、生物量、氮含量、產量等) 強相關的微生物組成員。經過進一步的篩選,可以高效的發現新的益生菌。在小米和木薯的研究中,已經證實了這一方法的可行性。需要注意的是,通過這一方法發現的新的互作關系還需要結合合成菌群或單一微生物的接種實驗進行驗證以排除假陽性的干擾,確定有生物學意義的互作關系。▎根際微生物組在農業應用中的挑戰

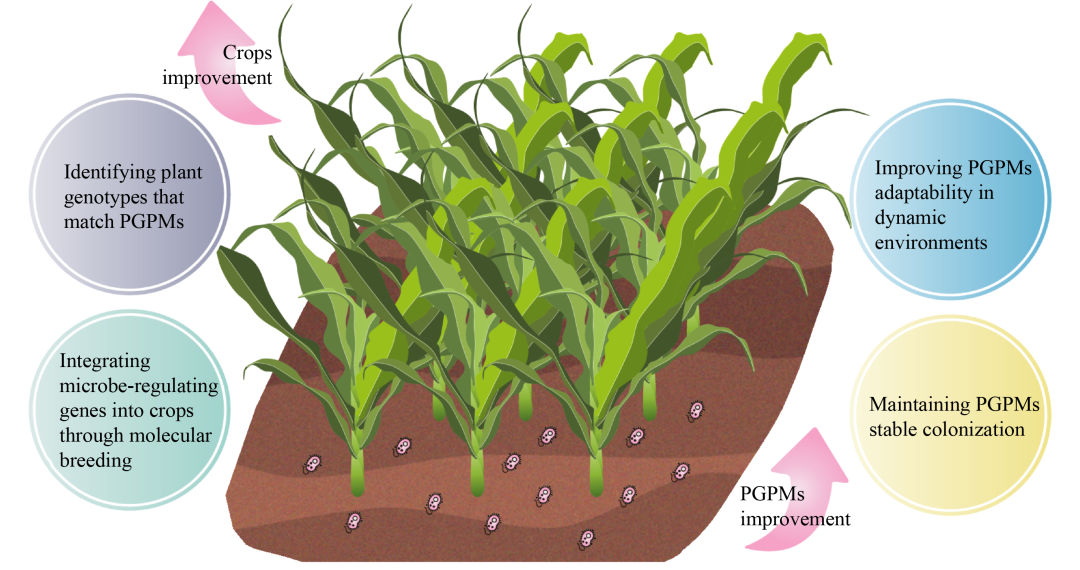

隨著植物–微生物組在植物養分利用上的互作關系的進一步揭示,利用這些關系在田間獲得理想產量表型成為亟待解決的問題。盡管大量研究報道了種類繁多的有益微生物,但只有少量的微生物制劑,如根瘤菌、菌根真菌、芽孢桿菌和假單胞菌等被成功商業化。其背后的主要原因是大量益生菌通常具有宿主偏好性,并且由于與宿主長期的協同進化產生的穩定生態位導致在不同土壤環境和宿主根系上難以定殖。應對這些問題有以下的解決方案 (圖2)。

圖2 通過改良作物和益生菌,解決根際微生物組的農業應用問題。

圖2 通過改良作物和益生菌,解決根際微生物組的農業應用問題。

提高益生菌的適應性和定殖能力。益生菌的根系定殖能力受到土壤環境條件和根系分泌的特定信號物質的影響,這些共同提供了利于一些類群定殖的生態位,因此可以通過操控根系微環境來促進益生菌的定殖。如提供有利于益生菌定殖的pH條件、添加其生存需要的植物次級代謝產物或重要營養物質,通過基因工程等手段改造接種菌以減少其和原根際微生物組的拮抗關系等。

利用根際微生物組改良植物育種。隨著大量植物基因和根際微生物組中特定益生菌之間復雜的調控相互作用的發現,通過大規模關聯分析,可以鎖定和特定益生菌兼容的植物基因型,結合合成菌群的接種實驗,可以高效確定新益生菌對應用場景的適應性。如幼苗菌群工程通過評估幼苗生長和益生菌定殖情況,快速篩選適合的益生菌接種劑。通過群體關聯分析鑒定的基因可以作為新的育種靶點,以培養出和土壤中益生菌或人工接種的益生菌能產生良性互作的新植物品種。總之,通過整合宿主遺傳調控和微生物的定殖穩定性,可以有效提高益生菌在農業的應用,提高作物產量。

來源: Engineering前沿

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

Engineering前沿

Engineering前沿