夜幕降臨,在一片鄉野之地,一只蹄蝠輕盈地穿梭于低矮的植被間,忽閃的翅膀在水面掀起陣陣微風。它的目標十分明確——尋找空中飛舞的小型昆蟲,而這片不起眼的小微濕地,正是它的重要覓食地。這里積水潺潺,植被豐茂,蚊蟲滋生,為蝙蝠和其他夜行生物提供了豐富的食物來源。不過,這樣的微小濕地往往不被人們關注,甚至在現代化發展過程中被填埋或改造,使得像蹄蝠這樣的野生動物失去了棲息地。

上圖:農業景觀中具有生態重要性的的小型水體,這些水體是蝙蝠等野生動物賴以生存的水源地(照片由Jon A. Juraez提供)小微濕地,顧名思義,是指面積較小、生態功能獨特的濕地系統。更準確地說,通常指面積在8公頃以下的小型濕地生態系統。它們可能是鄉間的一處水洼、河道邊的一片低洼濕地,甚至是城市公園中的一個小池塘。盡管面積有限,但它們卻在維系生物多樣性方面發揮著至關重要的作用。對于蝙蝠來說,這些濕地不僅是覓食的樂園、生存的綠洲,更是生存所依賴的關鍵生態環境。

濕地對于蝙蝠很重要。上圖是德國的農業景觀中的一個生態重要的小型水體(照片由Jon A. Juraez拍攝)感謝作者團隊向“海洋與濕地”(OceanWetlands)供圖。

蝙蝠是自然界中的重要捕蟲者,許多種類的蝙蝠以蚊蟲、小型甲蟲等為食,而這些昆蟲的幼蟲期通常依賴濕地環境。小微濕地提供了穩定的水源,使昆蟲得以繁殖,并吸引更多的蝙蝠前來覓食。尤其是在夏季,成群的蝙蝠在濕地上空翩翩起舞,它們的存在有效控制了昆蟲種群,減少了農業害蟲的數量,也降低了蚊媒傳播疾病的風險。

蝙蝠。攝影:綠會志愿者周翀。?綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)

除了食物來源,小微濕地還為蝙蝠提供了重要的棲息條件。蝙蝠是夜行性動物,它們的生存高度依賴環境中的水資源和食物供應。許多種蝙蝠喜歡棲息在濕潤的環境中,尤其是那些依賴樹洞或巖縫作為巢穴的種類。濕地周圍的林地、水生植物和天然洞穴為它們提供了絕佳的庇護所。一些樹皮剝落的大樹、廢棄的木屋、甚至是橋梁下方的裂縫都可能成為蝙蝠的日間休息點。濕地的穩定氣候也使得它們免受極端溫度變化的影響,尤其是在炎熱的夏天,這種微環境可以幫助蝙蝠維持體溫平衡。

除了蝙蝠,小微濕地還惠及其他野生動物。青蛙、蜻蜓、水鳥以及許多兩棲爬行動物都依賴這些小型濕地生存。對于許多候鳥來說,小微濕地是遷徙旅程中的重要驛站,它們在這里補充能量,為接下來的飛行做好準備。而對于蝙蝠來說,濕地生態系統的完整性直接影響著它們的食物鏈和棲息環境。

小微濕地的昆蟲

與大型濕地相比,小微濕地的優勢,在于其多樣化的生境結構。一片小微濕地,可能包含開闊的水面、茂密的植被、裸露的泥灘等多種“微環境”。這種多樣性,給蝙蝠等野生動物提供了豐富的棲息選擇。比如說,一些蝙蝠喜歡在水面上低飛捕食,而另一些則偏愛在蘆葦叢中穿梭。小微濕地的復雜結構,滿足了不同種類蝙蝠的需求,使它們能夠在這里找到適合自己的生存空間。

不過,隨著人類活動范圍的日益擴大,現代化的發展(特別是城市化推進),對小微濕地帶來了巨大挑戰。在城市擴張、農業開發以及基礎設施建設的過程中,許多小型濕地被填平、改造或污染。農藥的使用、工業廢水的排放以及人為干擾,使得濕地生態系統遭受破壞,進而影響到依賴濕地的野生動物。蝙蝠的覓食范圍被縮小,種群數量下降。

供圖:東北師范大學蝙蝠研究團隊

蝙蝠作為生態系統中的重要成員,其生態價值遠遠超出許多人的想象。由于文化誤解和缺乏科學認知(特別是新冠疫情后,一些媒體直接把它們=病毒傳播禍首),讓蝙蝠常常被污名化,甚至被視為不祥之物或疾病的源頭,這導致了對蝙蝠的保護工作面臨諸多阻礙。事實上,蝙蝠與人類疾病的直接關聯極為罕見,而它們的生態貢獻卻是無可替代的。

蝙蝠種群的減少,是一種“生態系統服務功能”的喪失,直接影響到人類的裨益。蝙蝠種群的減少,不僅影響了濕地生態系統的平衡,還可能對人類生活產生深遠的影響。我們知道,蝙蝠是許多害蟲的天敵,它們的消失可能導致害蟲數量的激增,進而影響農業生產和人類健康。又比如,蚊子是瘧疾、登革熱等疾病的傳播媒介,而蝙蝠是蚊子的重要捕食者。蝙蝠數量的減少,可能會加劇這些疾病的傳播風險。

幸運的是,近年來,越來越多的研究和保護行動開始關注小微濕地的生態價值。各地的環保組織、科研機構以及地方政府紛紛開展濕地恢復和保護工作。城市公園和郊野濕地的生態修復項目,通過重新引入本土植物、凈化水源以及減少人類干擾,為蝙蝠和其他野生動物提供了新的棲息地。

馮江教授研究組與國外蝙蝠研究團隊開展國際合作項目。供圖:東北師范大學蝙蝠研究團隊

社區參與,也是保護小微濕地的重要力量。在許多地區,居民們自發組織起來,清理濕地垃圾、種植水生植物、建立小型保護區,使得這些珍貴的生態系統得以延續。農民們通過采用更可持續的農業模式,如減少化學農藥的使用、保留田間濕地等方式,也為蝙蝠及其他野生動物創造了更友好的生存環境。

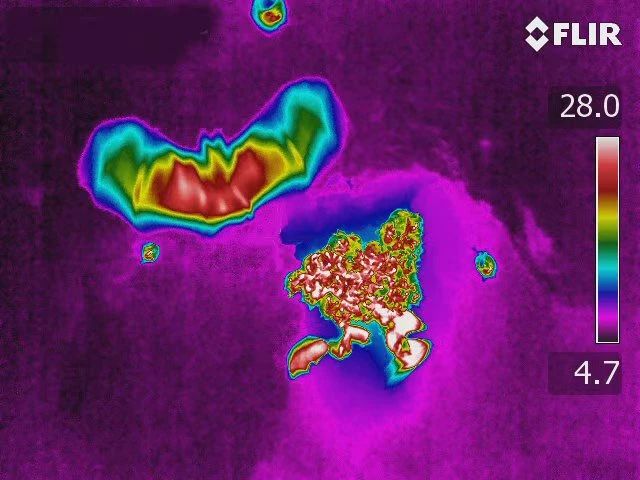

科技手段的應用,也進一步促進了小微濕地的保護。比如說,紅外攝像頭和聲波探測器的使用,使得研究人員可以更精準地監測蝙蝠的種群變化和活動模式。通過分析蝙蝠的活動數據,科學家們可以更好地了解濕地的生態功能,并為未來的保護工作提供有力支持。不過目前,總體來說,這方面做的還是很不夠的,亟需更多人了解蝙蝠、了解小微濕地的生態功能,并且加強這方面的研究。

馮江教授研究組通過紅外熱成像儀監測洞穴蝙蝠。供圖:東北師范大學蝙蝠研究團隊

可以說,在面對環境變化的今天,小微濕地的保護已不再僅僅是局限于單一物種的保護,而是關乎整個生態系統的可持續性。它們雖然面積小,卻在維護生物多樣性、調節區域氣候、改善水質以及控制害蟲方面發揮著不可替代的作用。蝙蝠等野生動物的生存依賴于濕地,而濕地的健康也離不開這些動物的參與。

本文是“海洋與濕地”平臺“蝙蝠保護系列”文。

轉發請標注來源。

文 | 王昆山

編輯 | Yanjun

排版 | 綠葉

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會