流言“太陽磁場即將反轉,會給地球帶來滅頂之災?”

網上有人稱太陽磁場即將反轉,會導致太陽活動增加,而這會直接影響到地球,帶來災難,引起人們的困惑和擔心。流言分析這是危言聳聽。

太陽磁場反轉并不罕見,每 11 年就會發生一次,并不會給地球帶來什么“災難”,也并不會給我們的日常生活帶來顯著影響。而太陽磁場的變化,對衛星運行和航天任務有一定的影響,但并不是太陽活動增加才有影響。

或許你早已知曉,也或許你打開這篇文章才知道:未來一兩年內,太陽磁場(又)要反轉了。對此,有不少人開始擔心,也有人開始危言聳聽,說什么太陽磁場反轉會導致太陽活動增加,給地球帶來滅頂之災等等……那么這是真的嗎?

版權圖庫圖片,不授權轉載

先說結論:太陽磁場又一次反轉,并不會給地球和人類帶來什么末日,但太陽磁場變化的過程中,確實會給衛星及航天任務帶來一些影響。

為什么這么說呢?

太陽磁場反轉,不是新鮮事

“太陽磁場反轉”這個詞聽起來場面就特別宏大,加上太陽跟我們的生活息息相關,大家可能會因此擔心自己的安危。不過根本不用為此害怕。原來,“太陽磁場反轉”哪怕放在咱們人生短短百年的尺度下,都絕不是什么稀罕事——太陽磁場平均每 11 年左右就要反轉一次。磁北極從太陽的北半球跑到南半球,或者從南半球跑到北半球。這樣一來一回,每 22 年完成一個完整的“海爾周期”(是 Hale,不是造家電那個)。

能讀懂這篇文章的朋友,基本上應該都經歷過至少一次太陽磁場反轉,甚至至少一個 22 年海爾周期了!現在大家都平平安安的(多半還對經歷的磁場反轉完全沒有印象……),恰恰說明這種太陽活動對于生活在地球表面的人們根本不算什么大事,而太陽磁場反轉會帶來災難的謠言也就不攻自破了。當然,雖然太陽磁場反轉并不會直接給地球和人類帶來災難,但它確實會造成一定的影響,不過范圍都在地球大氣層以外。

太陽活動低就沒問題嗎?

太陽磁場反轉標志著太陽活動爬上頂峰,在太陽活動高年期間,會頻頻出現太陽黑子,也時常發生日冕物質拋射,如果拋射物質正好擊中地球,就會造成以低緯度極光為標志的磁暴現象。而磁暴則會導致通信干擾、衛星故障、大氣受熱膨脹等問題,極端情況下則可能導致停電,磁暴也會讓極光現象更經常發生。

關于磁暴的新聞大家已經比較熟悉了。比如剛剛過去的 2024 年,中國北方頻繁上演極光,就是因為太陽活動比較頻繁。而 2022 年馬斯克 SpaceX 公司的星鏈衛星,也因為磁暴遭受了損失。但這些影響,仍然限于地球大氣層之外。

既然太陽活動能夠“爬上頂峰”,那說明接下來還有一半的“下山”道路——太陽活動也會變低。盡管與太陽活動高年比起來好像更加“歲月靜好”,但實際上太陽低年的“冷暴力”也值得警惕!由于咱們關于太陽活動高年及地磁暴已經有過很多內容,這次就重點講講太陽活動低年帶來的影響。

乘虛而入的宇宙線

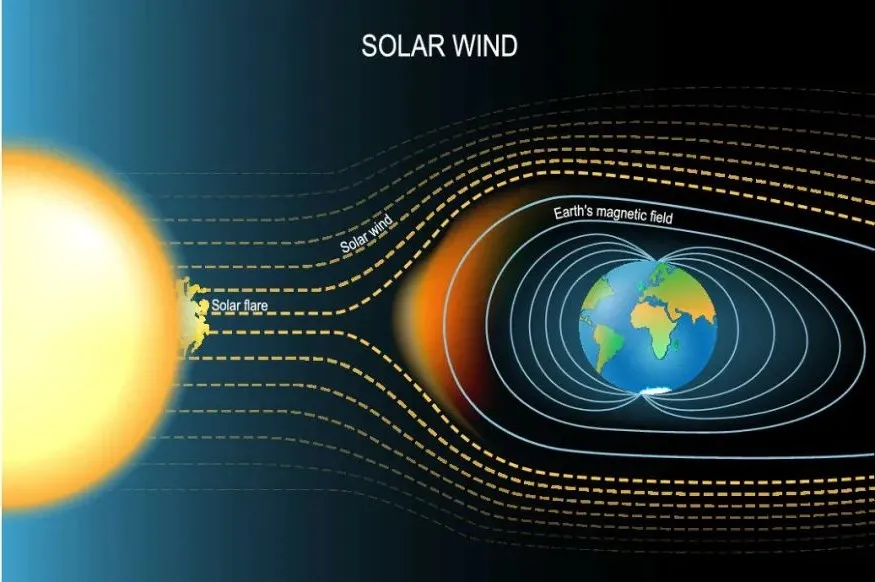

地球作為太陽的行星,無時無刻不被太陽“罩”著。太陽風在星際空間中吹出一個半徑百億公里級的大泡泡,叫做“日球層”。其中的最大結構,叫做“日球層電流片”,由跟隨太陽旋轉的磁場驅動太陽風物質所構成,它對來自星際空間的宇宙線流量起著調制作用。

太陽風被地磁場偏轉 版權圖庫圖片,不授權轉載

宇宙線主要由質子與 α 粒子組成,以接近光速飛行,能量極高,可以穿透 10-20 厘米厚的鋁板(載人航天器的主要材料),或者改變微電子器件的邏輯狀態,威脅航天器的安全。在國際空間站中,航天員受到的輻射當量有 80%左右來自宇宙線。在磁場反轉的太陽活動高年,日球層電流片會起伏顛簸得很厲害,阻滯宇宙線對太陽系的進攻,而在相對平靜的太陽活動低年,宇宙線就比較容易殺進來了,好在有地球大氣和磁場的保護,對普通人的日常生活沒有什么影響。

從下圖中可見,太陽活動的低年正是宇宙線的高年。我國的載人登月計劃在 2030 年,那時是太陽活動低年,所以要對宇宙線加強防范;而宇宙線探測設備,如“拉索”,則可在那時期待豐碩的觀測成果。

來自冕洞的高能粒子

日冕是指太陽大氣的最外層,溫度高達 100 萬攝氏度,厚度也高達數百萬千米。而在日冕中有一些成片的較暗區域,能量和氣體密度都比周圍低一些,看上去就像個洞口,所以叫做“冕洞”。帶電的太陽粒子平時被困在太陽周圍的磁場里,而如果出現冕洞,粒子就會從這里逃逸,比平時的太陽風速度快一倍。在太陽活動高年,冕洞會集中在太陽兩極周圍,對地球影響不大。而到了太陽活動低年,冕洞會在太陽赤道附近出現,把開火的炮口瞄向太陽系行星的軌道面,并且大小和數量都會增加。

雖然比不上太陽活動高年的日冕物質拋射那么劇烈,但是冕洞洞口很大,并且能長期存在。隨著太陽自轉,從冕洞逃出來的高能粒子流每隔 27 天左右就要浩浩蕩蕩掃過地球一次,將大量帶電粒子注入地球的外輻射帶(距地 13000-60000 公里),給在這里運行的衛星(包括許多導航、氣象、通信衛星)帶來潛在破壞。

高傾角近地衛星靜電

運行在近地軌道上的衛星也會因太陽活動低年受到打擾,不過有趣的是,打擾的肇因不是太陽的主動攻擊,而是太陽的消極怠工。

當軌道傾角較大的低軌衛星穿越地球兩極附近的時候,會遇到從地磁場兩端的“漏斗”傾瀉下來的帶電粒子,其中電子會在衛星上累積,累積到一定程度時就會產生靜電放電,危及衛星安全。但好在低軌衛星運行在電離層中,太陽的極紫外輻射在這里電離了地球大氣,產生了大量自由的正電荷與負電荷。正電荷能夠中和衛星表面積累的電子,緩解衛星的充電效應。

然而,到了太陽活動低年,因為極紫外輻射降低,電離層的電離程度也會隨之降低,正電荷的供給就有點跟不上了,充電效應對低軌衛星的威脅會大大提高。2012 年發表的一項 12 年的長期研究發現,盡管極光在太陽高年更加頻繁,可是靜電充電的頻率很低,幾乎不發生充電到 100 伏以上的事件。反倒是在太陽低年,該類事件的發生頻率大大提高,最繁忙的一個月發生了近 40 次,電壓記錄最高達 2000 伏。

隨著中國太空計劃的不斷推進,包括月球探測、火星探測等宏偉目標的實現,未來幾年我國將加速推進太空探索的步伐。同時,隨著越來越多的航天器進入太空,我們更不應該對空間環境掉以輕心。太陽活動帶來的空間天氣復雜多變,高年和低年各有各的煩惱,需要我們加強對空間環境的日常監測和預報,為航天任務保駕護航。

照“謠”鏡

很多此類謠言,會借助天文現象來編造,通常具有夸大事實、制造恐慌的特點,利用聳人聽聞的語言渲染嚴重后果,吸引公眾關注。它們往往會斷章取義,片面解讀科學現象,例如,忽略太陽磁場反轉的周期性和無害性,只夸大可能帶來的負面影響。此外,這類謠言迎合大眾對科學的認知偏差,利用人們對宏觀天文現象未知的恐懼,制造看似合理的推測,使其更具傳播性。對此,我們不要被看似高大上的專業名詞唬住,只要稍微搜索一下,謠言即可不攻自破。

參考文獻

[1]https://www.space.com/sun-magnetic-field-flip-solar-maximum-2024

[2]https://www.researchgate.net/figure/Modulation-of-cosmic-ray-flux-at-Earth-by-the-solar-magnetic-cycle-The-top-panel-depicts_fig4_353010829

[3]https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2011JA016875

策劃制作

作者|曲炯 科普作家 作品發表于國家博物館、國家航天局等

審核|劉茜 北京天文館研究員 科普影片編導和科普作家

來源: 科學辟謠

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學辟謠

科學辟謠