蝙蝠是地球上物種多樣性最豐富的哺乳動物類群之一,具有重要的生態、經濟和科研價值。由于眾多復雜因素,公眾對蝙蝠重要性、蝙蝠的貢獻知之甚少,甚至常常把蝙蝠與邪惡、恐懼或疾病等負面形象聯系在一起。

我們特別邀請了動物生態與保護生物學和環境生態學研究領域的專家馮江教授,與我們分享關于蝙蝠的知識。 為求詳盡地向讀者科普“不為人知”的蝙蝠知識,本次訪談內容篇幅較長,分為三篇文章發布,此篇為第三篇。(編者按:Linda & Yanjun)

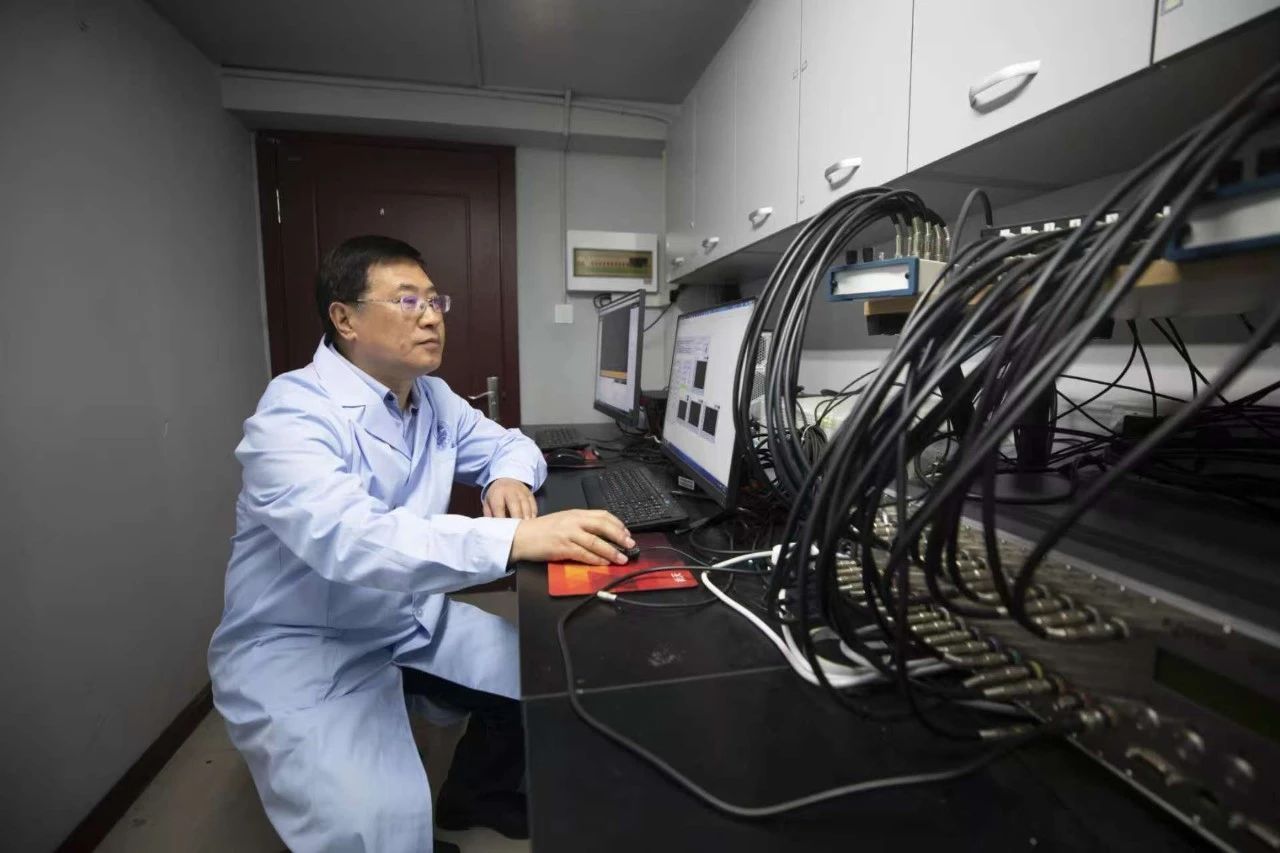

馮江,生態學博士,博士生導師,吉林省首批一級教授,東北師范大學外聘高級專家(學科領軍人才)

海濕小編:中國在蝙蝠與洞穴生物的研究方面,是否存在跨學科的合作與進展?如何整合生態學、保護生物學和公共衛生等領域的研究成果?

****馮江教授:****中國在蝙蝠與洞穴生物的研究方面已有一定的跨學科合作,例如我們研究團隊(東北師范大學的動物生態與保護生物學研究團隊)依托“中國東部農區土壤動物多樣性調查”與“中國翼手目動物多樣性調查”2項國家科技基礎資源調查專項,對蝙蝠及其棲息洞穴內的土壤動物多樣性開展了研究。但是,這種跨學科的研究目前還十分有限,還有待于進一步擴展和深入。

整合生態學、保護生物學和公共衛生等領域的研究成果需要采取多種措施。一方面,通過加強學科間的交流與合作,促進不同領域研究人員的思想碰撞和合作研究,共同解決蝙蝠及其生態系統保護中的關鍵問題。另一方面,通過構建跨學科的研究平臺,如蝙蝠保護行動網絡等,推動蝙蝠研究的系統化、規范化和科學化,為蝙蝠及其生態系統的保護提供科學依據和技術支撐?。同時,應該將蝙蝠保護行動網絡與國家生態監測網絡和病毒監測網絡等進行聯合與對接,依托現代技術,如遙感、基因組學和大數據分析,推動多學科數據共享和綜合研究,在棲息地保護、病毒監測和防控措施上取得進展。

研究組成員調查人工隧道中的蝙蝠。供圖:馮江教授研究團隊

海濕小編:蝙蝠與其他洞穴生物(如洞穴魚類、昆蟲等)的相互作用如何?這種相互作用對整個洞穴生態系統的穩定性有何影響?

馮江教授:****蝙蝠通過捕食夜間活躍的昆蟲,尤其是農林害蟲,直接影響昆蟲種群的結構與動態,進而調控洞穴生態系統的穩定性。蝙蝠的糞便富含有機物,是洞穴生態系統中重要的營養源,為包括微生物、昆蟲等在內的多種洞穴生物提供了所需的養分,促進了營養循環和生物多樣性的維持。因此,蝙蝠作為洞穴食物鏈中的重要環節,其生態作用不僅限于捕食功能,還在物質循環和能量流動方面發揮著不可替代的作用。

海濕小編:洞穴生物普遍具有特殊的適應性,如失明、進化出超強的聽覺等。您是否認為蝙蝠在這種適應性演化中扮演了特殊的角色?

****馮江教授:蝙蝠作為洞穴生物的一種,其特殊的適應性演化尤為顯著。它們不僅視覺較弱,適應洞穴內微光或無光的環境,還進化出了超強的聽覺系統——回聲定位,使它們能夠在完全黑暗的環境中自如地捕食和導航?。這種獨特的適應性不僅讓蝙蝠在洞穴生態系統中占據了獨特的生態位,也使其成為研究生物適應性和進化的重要對象。同時,洞穴中的其他生物,如洞穴魚類、昆蟲等,也展現出了對洞穴環境的特殊適應性,如視覺退化、身體形態的改變等。然而,與這些生物相比,蝙蝠的適應性演化更為復雜和高級,其回聲定位能力不僅是對黑暗環境的適應,更是對生存策略的一種創新。此外,蝙蝠的適應性進化不僅僅是為了適應洞穴環境,更可能是為了適應夜空生態位。因此,關于蝙蝠與洞穴動物的適應性進化是否存在相互影響,或者說蝙蝠在洞穴生物的適應性演化中是否扮演了特殊的角色,還需要進一步的深入研究和探索。

海濕小編:洞穴生態系統中的生物往往十分脆弱,您如何看待這些生物在氣候變化和人類活動的雙重壓力下的生存挑戰?

******馮江教授:**洞穴生態系統本身因其對環境變化的敏感性而顯得極為脆弱。氣候變化對洞穴內部溫度、濕度等微氣候的變化,可能對蝙蝠及其他依賴洞穴棲息的物種的生存與繁殖產生深遠影響。特別是極端氣候事件,如溫度急劇上升或干旱,可能直接威脅到這些生物的棲息環境。此外,人類活動(如洞穴開發、礦產開采、旅游開發等)對棲息地的破壞,進一步加劇了洞穴生物群落的生存壓力,導致棲息地喪失和種群數量下降。為應對這些挑戰,必須實施綜合性的保護措施,強化棲息地保護與修復,減少人類干擾,并加強對氣候變化對洞穴生態系統影響的研究,以確保這些生物在變化的環境中能夠持續生存并維持生態功能。

海濕小編:當前環境影響評價實踐中,蝙蝠棲息地的保護措施是否足夠精確和有針對性?如何在項目審批過程中,確保有足夠的科學依據來支持蝙蝠棲息地的保護決策,尤其是在面臨土地開發和基礎設施建設等壓力時?

馮江教授:****當前在環境影響評價實踐中,蝙蝠棲息地的保護措施仍存在一定的不足,尤其是在精確性和針對性方面。在面臨土地開發和基礎設施建設等壓力時,常常缺乏足夠的科學數據來支持有效的保護決策。這種情況下,蝙蝠棲息地的評估與保護措施往往依賴于較為粗略的環境監測,未能充分考慮蝙蝠種群動態、棲息地質量及其生態功能等關鍵因素。為了改進這一現狀,需要在項目審批過程中加強科學依據的應用,首先要強化蝙蝠棲息地的系統性調查,包括棲息地分布、種群密度、棲息地結構和棲息需求等數據的采集。利用遙感技術、聲學監測和生態模型等先進工具,可以更精確地評估蝙蝠棲息地的敏感性和受影響程度。其次,在項目設計階段,應通過制定科學的棲息地保護和恢復措施,如設立生態走廊、保護緩沖區、避免破壞繁殖地等,確保在開發過程中最大程度減少對蝙蝠棲息地的干擾。最后,加強環境影響評價中的公眾參與與專家審查,確保保護決策具有科學性和透明度。因此,確保有足夠的科學依據支持蝙蝠棲息地的保護決策,需在環境影響評價中納入更加細致的科學監測和評估,合理平衡生態保護與經濟發展之間的矛盾。

海濕小編:現在國際上的一個趨勢,是關注新能源(如風光電)對于生物多樣性(尤其是遷徙物種)的影響。在我國,風電項目的建設,是否有針對對蝙蝠(或蝙蝠棲息地)的影響如何評估?在風電建設過程中,是否有充分考慮蝙蝠的棲息需求和生境保護?

******馮江教授:******風電項目作為可再生能源的一種重要形式,在應對氣候變化方面具有重要意義。然而,隨著風電項目的建設增多,特別是在遷徙物種棲息地附近,其對生物多樣性,尤其是對蝙蝠種群的潛在影響也引起了廣泛關注。在中國,雖然風電項目的建設逐步納入生態影響評估的框架,但對于蝙蝠及其棲息地的評估仍存在一定的不足。在一些風電項目的建設中,盡管已進行環境影響評估(EIA),但蝙蝠棲息地的保護措施和棲息需求的考慮仍然有限,特別是在某些敏感區域和遷徙通道附近。風電場建設往往忽視了蝙蝠的遷徙路徑、棲息地保護及生態功能恢復等方面的具體需求,導致了蝙蝠種群的潛在威脅。

海濕小編:我們向2025年的世界自然保護大會(World Conservation Congress, WCC)剛剛提交了一個motion,是關于《Preventing population impacts of wind energy facilities on bats》,希望通過世界自然保護聯盟(IUCN)的平臺,來促進保護生物多樣性與應對氣候變化行動的協同增效。希望請教您對于風電與生物多樣性的看法。

******馮江教授:******這是一項非常有意義的提議。風電作為一種可再生能源,對于應對氣候變化、減少溫室氣體排放具有重要意義。然而,風電設施的建設和運營也可能對生物多樣性,特別是蝙蝠等洞穴生物產生負面影響。例如,風電場的旋轉葉片可能會誤傷鳥類或蝙蝠,尤其是在它們遷徙或覓食時。這種物理傷害不僅可能導致動物個體的死亡,還可能對整個種群的數量和結構產生長遠影響。國際上,隨著生物多樣性保護和可持續能源發展的日益融合,越來越多的國家開始關注風能設施對生物多樣性的影響,特別是對遷徙物種的負面影響。世界自然保護聯盟(IUCN)等國際平臺也在推動跨學科合作,以減少風能設施對生態環境的負面影響。?

因此,在推動風電發展的同時,必須充分考慮其對生物多樣性的影響,并采取措施加以緩解。這包括但不限于:合理規劃風電場的位置和布局,以減少對蝙蝠等生物棲息地的破壞;采用先進的葉片設計和降噪技術,降低風電設施對生物的干擾;加強監測和研究,了解風電設施對生物多樣性的影響程度和機制,以便及時調整和優化保護措施?。同時,可以通過建立生態補償機制,鼓勵風電企業在開發過程中采取更多保護措施,以彌補對生物多樣性的潛在影響;

因此,通過世界自然保護聯盟(IUCN)等平臺,促進保護生物多樣性與應對氣候變化行動的協同增效是至關重要的。這不僅可以提高風電等可再生能源的可持續性,還可以為生物多樣性保護提供新的思路和解決方案。

海濕小編:過去幾十年來,許多地方轟轟烈烈在搞洞穴旅游、洞穴開發。我寫過一篇《中國最大蝙蝠群瀕臨滅絕境地,旅游開發6年后 | 它們瀕臨滅絕!(CBCGDF-SPECIES-EN001)》。請問您怎么看待這個案例?旅游開發如何做好負責任、確保可持續性,尤其是減少對于生物多樣性的負面影響?

******馮江教授:**洞穴旅游開發若缺乏科學規劃和環境評估,的確會對蝙蝠棲息地和生物多樣性造成嚴重威脅。您的文章中提到的這一案例警示我們,旅游開發等人類活動可能對蝙蝠等野生動物的棲息地造成不可逆的破壞,進而影響物種的生存和生物多樣性。 我的一位研究生也曾經在生態學經典雜志Oryx發表過一篇文章,專門評估了洞穴開發、人為破壞等干擾行為對蝙蝠種群的影響。可以說,有個別開發和破壞行為對蝙蝠種群帶來的影響是非常觸目驚心的。特別是蝙蝠對外界干擾極為敏感,旅游活動可能導致棲息地破壞、繁殖失敗等問題。為了減少負面影響,旅游開發需進行全面的環境影響評估,設立保護區限制游客進入關鍵區域,并加強游客的環保教育。同時,采用可持續的旅游管理策略,避免過度開發,確保生態恢復和物種保護。此外,應推動跨學科研究和公眾參與,以實現生態保護與旅游開發的平衡。

海濕小編:圣誕島伏翼蝙蝠(Pipistrellus murrayi)是一種僅在澳大利亞圣誕島上發現的小型蝙蝠,體重為3到4.5克。它們以昆蟲為食,棲息在樹洞和腐爛的植被中,通常以50只為一群。這種蝙蝠在1990年之后,數量急劇下降。從1994年時的100只,減少到2006年的54只,到2009年,種群數量已降至20只左右。2009年8月,最后一只圣誕島蝙蝠被記錄到此后,再也沒有發現該物種的蹤跡。對于這個案例,您有何評論?

******馮江教授:**這一滅絕案例是一個深刻的警示,突顯了物種種群數量一旦嚴重破壞,恢復的難度極大,尤其是在本身棲息地有限、種群基數小的情況下,恢復其種群的難度幾乎是不可逾越的。蝙蝠的繁殖周期較長、生命周期較短、以及種群數量本身就處于邊緣狀態,這使得蝙蝠的種群恢復更加困難。因此,該案例突顯了在物種保護中對種群數量的保護至關重要。生態學上有一個物種保護的“最小種群原則”,一旦物種數量下降到某個臨界點,它們的基因多樣性和繁殖能力會顯著降低,進而影響到其生存和適應能力。對于蝙蝠等易受威脅物種而言,保持穩定的種群數量和棲息地是其生存的基礎,而一旦這些基礎遭到破壞,恢復和重建生態系統將是一個漫長且充滿挑戰的過程。保護策略應重點放在避免過度開發和棲息地破壞,及早采取積極的棲息地修復與保護措施,減少人類活動對其棲息地的干擾,才能有效防止蝙蝠種群遭遇類似圣誕島伏翼蝙蝠的悲劇。

海濕小編:農業、林業大量使用的殺蟲劑,被認為是高效的植物病蟲害防治方法。對蝙蝠有何影響?您是否觀測到這樣的影響?有何建議?

******馮江教授:******農業和林業中廣泛使用的殺蟲劑對蝙蝠的影響是多方面的,且嚴重程度取決于殺蟲劑的種類、使用方式以及環境的敏感度。蝙蝠中絕大多數物種以昆蟲或果實、花蜜為食,果實與植物直接接觸殺蟲劑和農藥,而以植物為食的昆蟲則對農藥產生生物富集作用,因此,殺蟲劑的使用對蝙蝠產生很多潛在的影響。我們研究組就有一位博士生正在進行農藥對蝙蝠生理和行為的影響研究,目前的研究結果發現,農藥暴露下,蝙蝠的回聲定位能力受到損害。由于蝙蝠依賴于回聲定位來捕食昆蟲,所以回聲定位能力受到損害可能影響它們在捕食和導航過程中的準確性,進而可能可能導致行為異常,如遷徙和棲息行為的改變、生存或繁殖成功率降低等。為了減少這些負面影響,建議推廣生態友好型農藥,并采取精準施藥方法,避免過度使用化學農藥,同時加強蝙蝠棲息地的保護和恢復工作,以確保它們能夠在更健康的環境中生存。

******海濕小編:******流浪貓對于生物多樣性的影響不可忽視。有數據提到,據不完全統計,中國每年會增長4000萬只流浪貓。請問對蝙蝠有何影響?您是否觀測到這樣的影響?有何建議?

******馮江教授:******流浪貓的捕食習慣廣泛,不僅限于老鼠,還包括一些爬行動物以及鳥類等小型動物?。國際研究已明確指出,流浪貓對鳥類、小型哺乳動物等物種的種群造成了顯著影響,特別是在這些物種棲息地遭受破壞或人類活動頻繁的區域。蝙蝠的生活習性(如夜間活動、棲息于洞穴等)使得它們與流浪貓的直接接觸機會相對較少,目前也缺乏直接針對流浪貓對蝙蝠影響的觀測數據,但考慮到流浪貓的捕食能力和蝙蝠作為小型飛行動物的特點,流浪貓的增長很可能對蝙蝠種群,尤其是對城市內棲息的蝙蝠種群造成一定影響。因此,建議加強對流浪貓的管理,通過建立流浪貓收容所、推廣絕育手術等措施,控制流浪貓數量的增長,減少它們對生態環境的潛在威脅。例如,南京大學李忠秋教授就提出了倡導對流浪貓“不遺棄、去絕育、多領養”的核心理念,強調了人類應當負責任地對待寵物,避免隨意投喂流浪貓或讓其在自然環境中肆意繁殖。同時,應進一步加強對流浪貓和蝙蝠等小型動物的監測和研究,了解它們之間的相互作用關系,為制定保護措施提供科學依據。

******海濕小編:******蝙蝠的保護與“小微濕地”有何關系?在各地的濕地保護政策制定、濕地環境監測中,是否需要考慮到蝙蝠?您有何建議?

****馮江教授:蝙蝠與“小微濕地”有著密切的生態關系,尤其是對于蝙蝠的棲息、繁殖及食物來源等方面。濕地,尤其是小微濕地,作為生物多樣性的重要棲息地,提供了蝙蝠棲息所需的豐富資源,包括水源、昆蟲和其他小型生物,這些都是蝙蝠的食物來源。此外,濕地環境的濕潤氣候和多樣化的植被為蝙蝠提供了適宜的庇護場所,成為它們棲息和繁殖的理想環境。在制定濕地保護政策時,應將蝙蝠等野生動物納入考慮范圍,確保政策能夠全面保護濕地生態系統及其中的生物多樣性。同時,在濕地環境監測中,也應加強對蝙蝠等野生動物的監測,了解它們的生存狀況和受威脅因素,為制定更有效的保護措施提供科學依據。因此,建議在制定濕地保護政策時,明確將蝙蝠等野生動物作為保護對象,定期監測蝙蝠種群和棲息地狀況,并深入了解蝙蝠如何利用小微濕地作為棲息地和覓食場所,以及小微濕地對蝙蝠種群動態的影響,為制定保護措施提供科學依據。同時,在濕地環境監測中增加對蝙蝠等野生動物的監測內容,定期評估它們的生存狀況和受威脅程度,及時調整和優化保護措施。此外,應鼓勵公眾和地方政府參與濕地與蝙蝠保護,并通過宣傳教育等方式,提升公眾對蝙蝠等野生動物保護的認識和重視程度,形成全社會共同參與保護的良好氛圍。

******海濕小編:******聯合國《生物多樣性公約》(CBD)過去10年來,一直都在推動生物多樣性的“主流化”。在主流化方面,媒體任重道遠。從蝙蝠物種科研/保護的角度,請問您對媒體有何建議?

馮江教授:媒體在推動蝙蝠物種科研與保護方面具有舉足輕重的作用,尤其是在生物多樣性“主流化”的過程中,媒體的責任和潛力不容忽視。從蝙蝠保護的角度來看,我的建議是,**媒體應加大對蝙蝠生態價值的宣傳力度,幫助公眾正確理解蝙蝠在自然界中的重要角色及其對生態系統健康的貢獻。通過故事化報道、科普文章和紀錄片等多元化形式,媒體可以減少公眾對蝙蝠的誤解與恐懼,增加對其保護的社會共識。同時,我們也希望媒體可以積極報道國內外蝙蝠保護的成功案例和行動,如蝙蝠保護區的建立、蝙蝠教育項目的開展等,激勵更多人參與到蝙蝠保護中來,形成全社會共同保護的良好氛圍**?;同時,也希望媒體能夠針對一些地區存在的對蝙蝠的不當處理(如捕捉、殺害等),倡導科學對待蝙蝠,呼吁公眾不要侵擾蝙蝠的棲息地,減少對蝙蝠的誤解和偏見?。此外,我們還建議媒體發揮監督作用****,關注蝙蝠保護政策的制定和執行情況,及時曝光存在的問題和不足,推動政府和社會各界****加強蝙蝠保護工作。?

作為科研工作者,我們也十分愿意與媒體合作,希望能將科研成果更好地轉化為生動的科普內容,以通俗易懂的方式與公眾分享。我們團隊也經常通過公開講座、互動活動和社交平臺等途徑,直接向公眾傳遞科學發現與事實,以打破對蝙蝠的偏見,提升公眾對蝙蝠保護的積極性。這種科研與科普的有機結合,將為蝙蝠保護創造更加良好的社會氛圍和政策支持,助力全球生物多樣性保護目標的實現。

馮江教授及其團隊簡介

馮江,生態學博士,博士生導師,吉林省首批一級教授,東北師范大學外聘高級專家(學科領軍人才)。國務院學位委員會生態學科評議組成員,教育部高等學校自然保護與環境生態類專業教學指導委員會副主任,全國高等學校設置評議委員會委員,吉林省委決策咨詢委員會委員,吉林省政府決策咨詢委員會委員(任三大攻堅組組長),吉林省高級專家。國務院特殊政府津貼獲得者,教育部首批新世紀優秀人才,全國優秀科技工作者,寶鋼優秀教師獎,生態環境領域最美科技工作者,長春市五一勞動獎章獲得者。曾任東北師范大學副校長、吉林農業大學校長。現任東北師范大學環境科學研究所所長,吉林省動物資源保護與利用重點實驗室主任,國家作物種質資源長春觀測實驗站站長,吉林省科協副主席(兼職),吉林省政協委員。

主要從事動物生態與保護生物學和環境生態學研究,在野生動物行為、生態、進化和保護方面開展了系統和創新研究,取得了一系列重要科研成果。先后主持國家重大科技專項,科技部基礎資源調查專項、國家自然科學基金重點項目、中美國際合作重點項目等60余項。在PNAS、Molecular Ecology、Journal of Applied Ecology等主流學術期刊發表SCI檢索論文近200篇,出版學術專著7部,獲得吉林省科技進步一等獎2項(第1完成人),獲國家發明專利7項。

東北師范大學環境學院蝙蝠研究團隊由馮江教授帶領,自1995起一直從事蝙蝠的行為與分子生態學研究,在蝙蝠生態、進化和保護研究等方面取得了系列重要研究成果,在國內外具有一定的影響力。

本文是“海洋與濕地”平臺“蝙蝠保護系列”文。

轉發請標注來源。

受訪專家 | 馮江教授

訪談人 | Linda Wong

整理 | Yanjun排版 | 綠葉參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會