近日,《哪吒2之魔童鬧海》正在各大院線熱播。據燈塔專業版實時數據,截至2月8日15時0分,該影片票房已突破70億。隨著這部電影的熱播,哪吒這一經典角色再次成為大眾討論的焦點。

提起哪吒,人們大多會想起那個扎著沖天鬏,手拿乾坤圈,腳踩風火輪的少年英雄。但哪吒的形象和身份并不是一成不變的,如今人們熟知的哪吒,與他最初的形象已有很大不同。

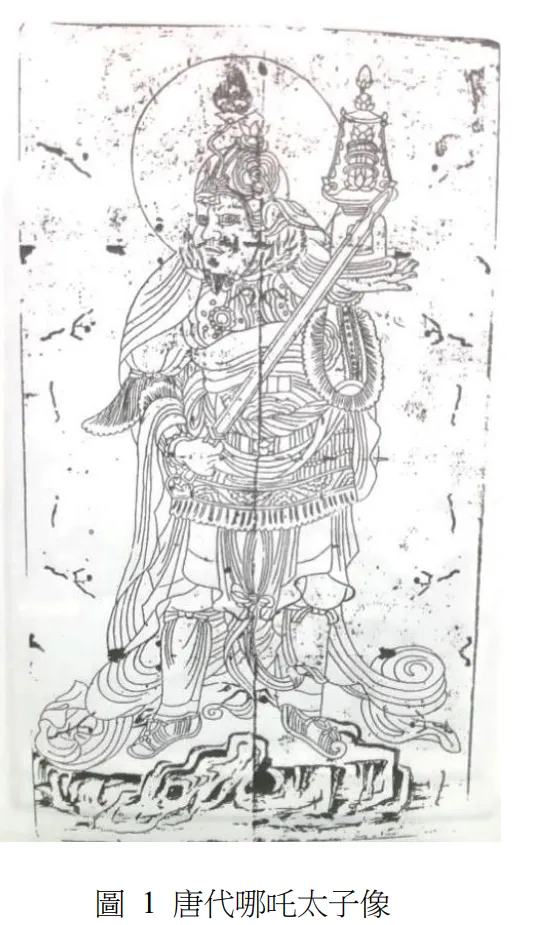

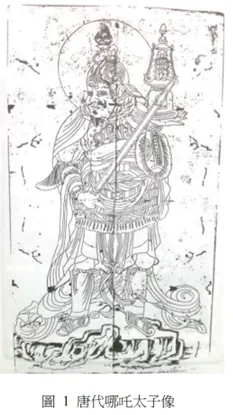

圖一為唐代哪吒太子像圖二為宋·林庭珪《五百羅漢圖-敬仰佛堂圖》,雙手托腳的人就是哪吒

朝陽北塔出土舍利石函哪吒太子與和修吉龍王圖 石函上的哪吒指揮著夜叉鬧海屠龍

以上的圖像,就是元代以前文物書籍里出現的哪吒形象,他不是靈珠轉世的魔童,就是一個全副武裝、頂盔貫甲的彪形大漢。從佛教護法尊神到后來靈珠轉世的魔童,哪吒的形象究竟是如何一步步演變的?在中國傳統典籍和民間信仰的交匯下,他又承載了怎樣的文化意義?

護法尊神

哪吒是在唐代隨著密宗傳入中國信仰世界的。武后時期菩提流志譯的《不空羂索神變真言經》里提到藥叉大將“哪吒俱缽羅”,就是哪吒太子的本名。“藥叉”,就是夜叉,后來“哪吒鬧海”里的巡海夜叉,可以算是哪吒的本家分身了。

不過說到“夜叉”,就得說說佛教神話里總管夜叉的頭兒——北方天王毗沙門天,也就是后來托塔李天王的原型,哪吒和李靖李天王的父子緣分,也是起于佛經里毗沙門天和哪吒太子的父子關系。“開元三大士”之一的不空三藏譯《毗沙門儀軌》里說到毗沙門天父子家事:

天王第二子獨健,常領天兵護其國界。天王第三子那吒太子捧塔常隨天王。

《大正藏·圖像部》“唐本哪吒太子像”描繪的正是替父親毗沙王托塔的哪吒形象。毗沙門天在唐代受到廣泛的信仰尊崇,在《西游記》里的前身先行故事《大唐三藏取經詩話》里,“毗沙門大梵天王”是三藏法師一行取經路上最主要的護法神。毗沙門天三太子哪吒子承父業,也成了一員護法尊神。

宋代法賢譯《佛說最上秘密那拏天經》,是關于哪吒護法最主要的密宗經典。(“那拏”應是唐宋西北方言對“哪吒”Nada的音譯形式)此經開篇記述佛在毗沙門宮中會聚諸天說法,列舉諸天仙佛之后,那拏天在全場矚目下登場:

是時有天名曰那拏,色相殊妙面現微笑,手持日月及諸器杖,眾寶嚴飾光逾日月,以難陀、烏波難陀二龍而為絡腋,得叉迦龍以為腰絳,有大威力如那羅延,亦來集會,坐于佛前。

經中描繪那拏天把龍作為“絡腰、腰絳”,可能就是《西游記》講哪吒出生三朝就要“捉住蛟龍要抽筋為絳子”、《封神演義》里哪吒打死龍王三太子敖丙“做一條龍筋絳與俺父親束甲”這些故事的改編出處。

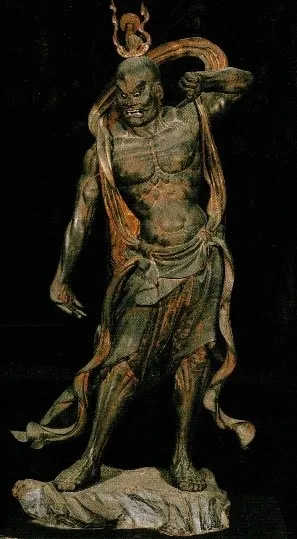

此外,更重要的是經中說那拏天“有大威力如那羅延”。那羅延,又稱那羅延金剛,最常見的形象就是寺廟山門處哼哈二將的“哈”將,是一個渾身腱子肉的壯漢,再加上身上有龍縈繞,這樣的那拏天跟后來穿著紅肚兜的小哪吒沒有半點相似。

那羅延

少年童子

哪吒的童子形象,并不是無腦的魔改,在佛教文獻中也自有淵源。文章開頭南宋林庭珪畫的《敬仰佛堂圖》,反映的是唐代名僧道宣的一則著名故事。

晚唐鄭綮的《開天傳信記》中說:

宣律精苦之甚,常夜行道,臨階墜墮,忽覺有人捧承其足。宣律顧視之,乃少年也。宣律遽問:“弟子何人,中夜在此?”少年曰:“某非常人,即毗沙王之子那咤太子也。護法之故,擁護和尚久矣。”宣律曰:“貧道修行無事,煩太子威神自在。西域有可作佛事者,愿太子致之。”太子曰:“某有佛牙,寶事雖久,頭目猶舍,敢不奉獻。”宣律求之,即今崇圣寺佛牙是也。

這個故事在唐代流傳很廣,不僅被收錄于《宋高僧傳·道宣傳》中,在九世紀中葉入唐巡禮的日僧圓珍著《入唐巡禮求法記》里,記錄自己在會昌元年(841年)二月在長安瞻仰佛牙,也提到了哪吒給道宣送佛牙的事。

后來的研究者經常把《開天傳信記》中的故事作為童子哪吒形象的淵源,但從南宋林庭珪的佛畫來看,畫中捧僧足者依然是成年人的形象,看來唐宋人心目中有大神通的護法神哪吒,不宜作幼童形象。哪吒的少年童子形象還有更早的來源。

南宋林庭珪《五百羅漢圖-敬仰佛堂圖》

護法哪吒主要出自密宗文獻,但在漢地密宗流行之前的佛經故事中,哪吒就有初生嬰兒的形象。南北朝時北涼曇無讖譯《佛本行經》卷一描寫佛出生在凈飯王宮中的喜慶場面:

毗沙門天王,生那羅鴆婆,一切諸天眾,皆悉大歡喜。王今生太子,迦毗羅衛國,一切諸人民,歡喜亦如是。

經中的那羅鳩婆(Nalakuvara)就是哪吒名字的另一種譯法。《佛本行經》這段寫的是佛出生十日后凈飯王祠神敬天,經文以之比附那羅鳩婆降生天庭喜悅,兩者同樣都是新生兒。《西游記》里說哪吒太子出生“三朝兒下海凈身闖禍”,鬧成父子反目成仇,也是一個新生兒,與《佛本行經》中的那羅鳩婆形象就很接近了。

另外,從哪吒的名字的梵語來源,也能看出一點兒嬰幼兒形象的端倪。在諸多佛經文本里,哪吒的名字有不同譯法,在古印度文獻里的原形是Nalakūvara或Na?akūbara。漢語中古音“那”的讀音同na,“吒”的讀音?a,“羅”的讀音la,而“吒”和“羅”的區別,來自于印度梵文與巴利文等不同語言變體之間的差異,早期梵文里的?出現在兩個元音間時會弱化為巴利文的l。辨明語源,就能了解漢語佛典中哪吒名字的諸多形式,都本之一源。

Na?akūbara在古老的印度神話里,原來是財神和北方守護神俱毗羅(Kubera)之子,其形象與印度教大神黑天奎師那多有聯系。奎師那在古印度神話中常以吹笛少年牧童形象出現,而Na?a的派生詞Na?am在梵文中指的是一種蘆葦,或許就是奎師那所吹笛子vena的來源。而《薄伽梵歌》中奎師那降伏那伽大蛇卡里亞kaliya,與哪吒降龍也極為相似,因為那伽Naga隨著佛教傳入中國后,就被譯為“龍”,“龍王”。

印度教大神黑天奎師那 圖源:Wikipedia

《大正藏》中收有南朝梁寶唱輯《翻梵語》十卷,其中解釋“那羅鳩婆”人名的意思:“譯曰可愛”。這應該是從Na?a的另一個派生詞na?aha,或者人名的下半部分kūvara的意義翻譯過來的。這兩個詞在梵語當中都有“美麗、可愛”的意思。這些義項,都是人類一般給予嬰幼兒的常用形容,與壯漢形象就相去甚遠了。

哪吒的童子形象,在一些密宗經典中也有一些可疑的存在。有一部疑似偽托唐代不空翻譯的《北方毗沙門天王隨軍護法儀軌》,開篇哪吒太子自稱是“我是北方天王吠室羅摩那羅阇第三王子其第二之孫”,稱孫不稱子,與一般佛經不同。這可能就是為了符合少年童子形象。

在敦煌發現的后晉毗沙門天版畫像中,出現了毗沙門天一家的形象。毗沙門天腳踩地天,圖左側應該其妻吉祥天,右側頭戴虎皮者當為二太子獨健,右上有一夜叉一手托小兒,很可能就是新生的那羅鳩婆,也就是三太子哪吒。這或許就是最早的童子哪吒的圖像。

五代晉開運四年曹元忠雕造毗沙門天印畫

惡童、魔童

《魔童哪吒》第一部問世時,很多觀眾還不適應一個小混混形象的哪吒。

然而,哪吒的惡童形象由來已久。北宋蘇轍有一首《那吒》詩:

北方天王有狂子,只知拜佛不拜父。

佛知其愚難教語,寶塔令父左手舉。

兒來見佛頭輒俯,且與拜父略相似。

佛如優曇難值遇,見者聞道出生死。

嗟爾何為獨如此,業果已定磨不去。

佛滅到今千萬祀,只在江湖挽船處。

詩中“狂子”的情節,就是《西游記》中佛祖給李天王舍利子如意黃金寶塔,讓哪吒以佛為父這一段插敘故事的來源。孝道在傳統文化中居于首位,子不拜父屬于大逆不道,而這種惡行惡狀,在宋代以后的哪吒故事逐漸代替了唐代護法神的形象。

“惡哪吒”“狠哪吒”在元曲當中幾乎就是形容惡人的專詞。像關漢卿的《魯齋郎》:“也是俺連年里時乖運蹇,可可的與那個惡那吒打個撞見,唬的我似沒頭鵝、熱地上的蚰蜒”。又如楊顯之的《鄭孔目風雪酷寒亭》:“則你這無端弟子,恰便似惡那吒。”

本來為高僧捧腳的乖巧哪吒怎么會變成惡童的呢?

這可能是源于佛教密宗圖像中的哪吒形象,密宗的佛畫多做憤怒恐怖狀。動畫片里哪吒的三頭六臂,在密宗畫像中極為常見。法賢譯的《那拏天經》里,那拏天像甚至有十六條手臂。北宋云庵真凈禪師有一首詩《寄南康魏處士寄茶》中說:

豈惟慈善佛菩薩。不獨忿怒惡那吒。有時人頭及鬼面。有時虎豹諸龍蛇。

詩里的“惡哪吒”顯然是對應著某種圖畫形象。另外,在偽托不空翻譯的《北方毗沙門天王隨軍護法儀軌》中說“爾時那吒太子手捧戟,以惡眼見四方”。也與“惡哪吒”的形象深有聯系。

而所謂的“拜佛不拜父”,也應當是與佛教繪畫中父子同框而子不拜父的刻畫轉變而來。儒家傳統里的長幼尊卑分明,從尊長處接受東西要拜。《世說新語》里有孔融二子的故事:

大者六歲,小者五歲。晝日父眠,小者床頭盜酒飲之,大兒謂曰:“何以不拜?”答曰:“偷,那得行禮!”

根據《禮記·曲禮》“侍飲于長者,酒進則起,拜受于尊所。”從長者處受賜,應該拜受行禮《世說》里偷酒不拜,不合于禮,但因是小孩,反而顯得可愛。而如前引唐本哪吒太子像,手托寶塔,本來是父親毗沙門天的寶物,但佛畫里的哪吒卻沒有拜天王。這本來不具有什么特別深意,但在中國文化的語境中,逐漸就成了不同尋常的父子關系。這可能也在“惡哪吒”的形象形成之后產生的新的引申變化。

另外還值得一提,“惡哪吒”其實在今天的民間文化意識中還有保存。在西南官話中,如貴州地區,“哪吒”這個詞就是小混混、流氓的意思。《魔童哪吒》的導演餃子是四川人,不知在創作時也受到過方言說法的影響。

重塑肉身

哪吒故事,在元明的《三教搜神源流》當中已經基本定型。父親是托塔天王李靖、大哥金吒、二哥木吒,一家子也都配備整齊。因為殺死老龍和石記娘娘(石磯)之子,諸魔領袖興師問罪。哪吒“割骨刻肉”還給父親,佛祖因為還要靠哪吒降魔,就用“荷菱為骨、藕為肉、系為脛、葉為衣”重塑肉身。這段故事,從《西游》《封神》直到現在影視作品基本都沿用了。

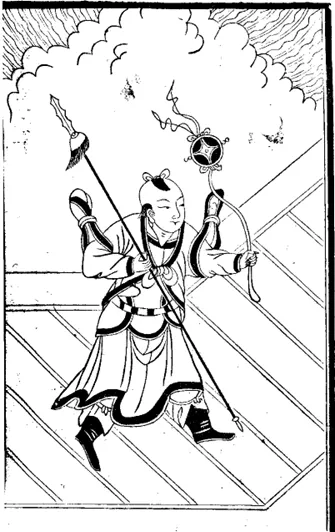

三教搜神大全哪吒

在更早一點的宋代禪宗語錄中,經常拿哪吒故事當話頭,比如北宋《景德傳燈錄》卷二十五中有:哪吒太子,析肉還母,析骨還父,然后于蓮花上為父母說法。

《古尊宿語錄》里也有類似的話:那吒析骨還父。析肉還母。如何是那吒本來身。

但是這則故事,也屬于宋人的創造。北宋禪宗辭書《祖庭事苑》里說:“叢林有析肉還母、析骨還父之說,然于釋教無之,不知依何作此言。”

這個故事的原型,可能來自佛經上善生王子割肉奉親的傳說。北宋時譯的《菩薩本生鬘論》卷三有善生王子故事:過去佛為善生王子,年始七歲,隨父母避難,途中糧食斷絕。饑羸殆盡,善生王子乃割身肉以救二親,使父母安達目的地,此孝行感動天帝,施法讓王子恢復了肉身。禪宗和尚所謂“如何是那吒本來身”的追問,有點兒像古希臘哲學里的“忒修斯之船”,把一艘古船的木板逐漸都修理替換完了,那這還是原來的船嗎?王子重新恢復了肉身,這還算是“本來身”嗎?

這個充滿禪機的問題本來跟哪吒沒關系,但是“善生王子”與《佛本行集經》里佛祖小時候的另一個稱號“善勝童子”十分接近,而“善勝童子”因為有“童子”兩字,在宋元的傳說中又移到了哪吒的頭上。比如元雜劇《哪吒三變》里的角色自稱:吾神乃善勝童子是也。千百億化身。實乃那吒三太子。既然繼承了佛祖的名號,那把割肉事親的事移花接木過來也就順理成章了。

李哪吒

哪吒本是印度來的,怎么又姓李了呢?

托塔天王李靖,也是脫胎于毗沙門天。作為武廟十哲之一,武德充沛的李靖跟密宗戰神毗沙門天確實有一比。在唐朝,李靖就已經逐漸被神化。

《冊府元龜》記載長安有李靖廟,宋代《翊圣保德真君傳》里也提到:“山下李靖廟中,有狐鬼數十。”《太平廣記》引《續玄怪錄》里說李靖年輕時曾幫助神仙行雨,而《原仙記》里李靖干脆就成了賜人仙藥的神仙。這些故事都與道教有關,那李靖怎么會轉崗佛教,當上哪吒的爹呢?這關系可能得從新疆的于闐扯起。

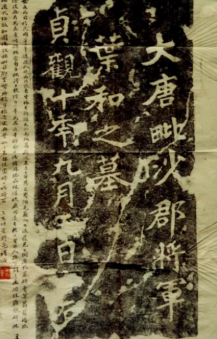

于闐國,在玄奘《大唐西域記》里稱為瞿薩旦那國,據說其國王自稱是毗沙門天的后代。根據在上世紀30年代在新疆發現的“大唐毗沙郡將軍葉和之墓”碑寫有“貞觀十年九月三日”題記,由此得知,早在貞觀十年(636),唐朝已在于闐設毗沙郡。毗沙郡之“毗沙”無疑是毗沙門天的略稱。

在敦煌莫高窟98窟中,有五代時于闐國王李圣天像。人像下有托腳地天,與毗沙門天造像一致,說明了玄奘所說的確有實據。

敦煌莫高窟“大朝大寶于闐國大圣大明天子”像

于闐國王本姓尉遲,但由于在盛唐時期曾與唐代宗室聯姻,《舊五代史》和《宋史》中的“李圣天”,就是襲用了從前少數民族政權依聯姻稱漢姓的傳統。于闐國王本來自稱毗沙門天后裔,晚唐時又承用李姓,這很可能是毗沙門天姓李最早的說法來源,而后傳入中原,又與已被道教神化的唐朝“戰神”李靖結合,最后讓哪吒太子也一同改了戶口。

策劃制作

作者丨王弘治 上海師范大學人文學院副教授

審核丨許衛紅 陜西省考古研究院研究員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體