2024年12月18日,由中國工程院院刊《Engineering》評選的 “2024全球十大工程成就”在京發布,嫦娥六號位列其中。

“全球十大工程成就”主要指近5年已經完成且實踐驗證有效并產生全球性影響的工程科技重大創新成果,既包括重大工程項目或關鍵技術裝備,也涵蓋工程科技關鍵原始創新與突破。

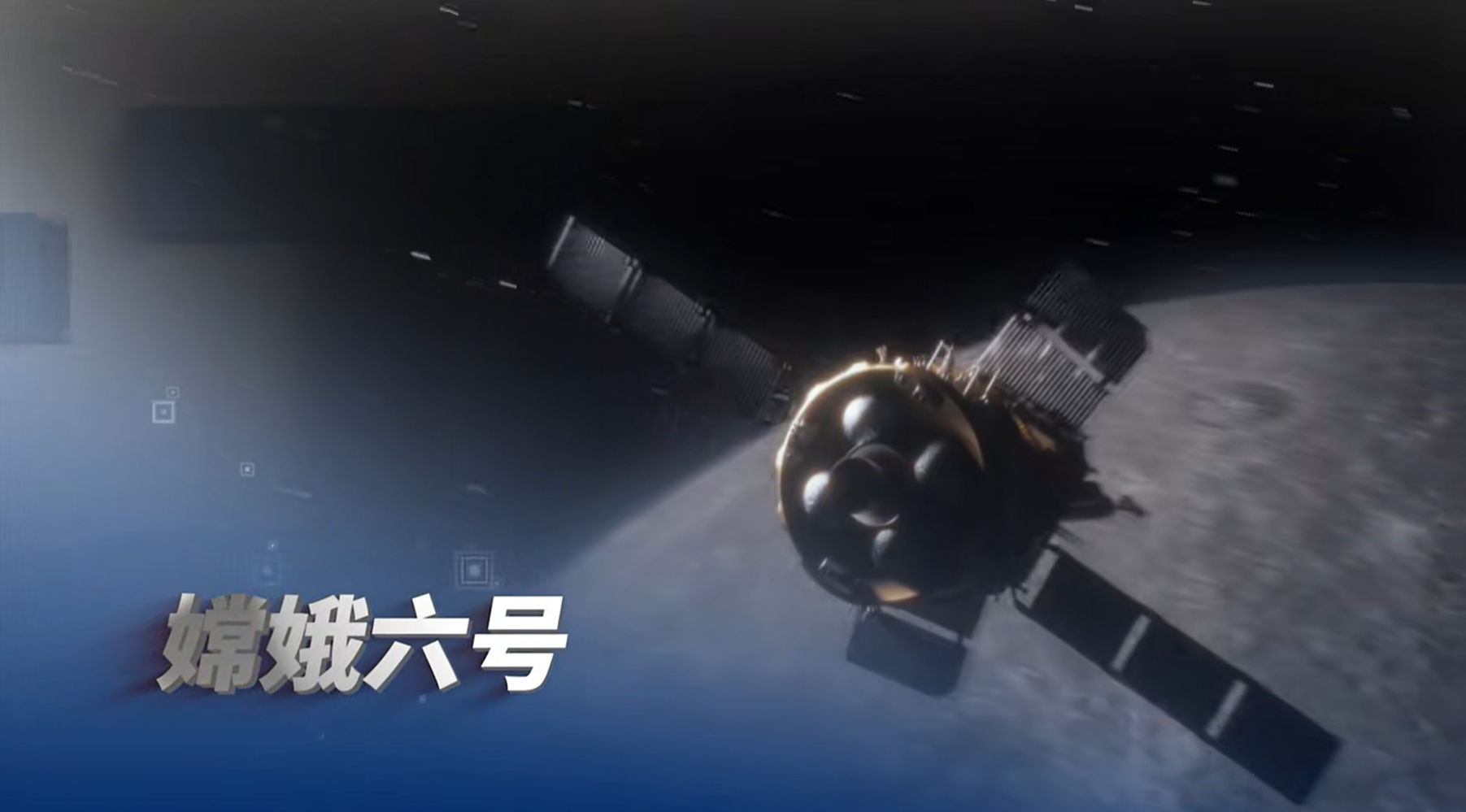

嫦娥六號任務在人類歷史上首次實現月球背面采樣返回,是我國建設航天強國、科技強國取得的又一標志性成果。

作為中國航天史上迄今為止技術水平最高的月球探測任務,嫦娥六號任務實現了“三大技術突破”,即突破了月球逆行軌道設計與控制技術、月背智能采樣技術、月背起飛上升技術,并搭載4臺國際載荷,開展了務實高效的國際合作。

嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、著陸器和上升器四個部分組成,在地面測控和鵲橋二號中繼星支持下,歷經11個飛行階段,用時53天將月背樣品成功帶回地球。

這些珍貴的月背樣品,不僅填補了月球背面研究的歷史空白,更為研究月球早期演化提供了一手資料,也為理解月球背面與正面地質差異開辟了新視角。

11月15日,我國科學家采用嫦娥六號采回的月球背面樣品做出的首批兩項獨立研究成果,同時刊登在國際學術期刊《自然》與《科學》雜志。兩項研究首次揭示月球背面約28億年前仍存在年輕的巖漿活動,這一年齡填補了月球玄武巖樣品在該時期的記錄空白。其中一項研究表明月背巖漿活動在42億年前就存在,至少持續了14億年。這些研究為人們了解月球演化提供了關鍵科學證據。

12月20日,中國科學院專家利用嫦娥六號采回的月球背面樣品做出的又一項創新成果刊登在國際學術期刊《自然》雜志。科學家們通過分析嫦娥六號月球樣品,獲取人類首份月球背面古磁場信息,填補了月球磁場中晚期演化的數據空白,為研究月球磁場演化、探秘“月球磁場發電機”提供了重要依據。

在嫦娥六號任務首次完成人類從月球背面采樣的壯舉之后,中國科學家們也正在用一個個重量級成果刷新著人類對月球的認知。

嫦娥六號的成功不僅展示了中國在探月工程領域的雄厚實力和創新能力,也為人類探索宇宙、了解地球以外的世界提供了新的機遇。未來,隨著更多探測器的發射和更多科學數據的積累,相信人類對月球和其他天體的認識將會更加深入和全面。嫦娥六號作為中國探月工程的重要組成部分,將繼續為人類的太空探索事業作出重要貢獻。

來源: Engineering前沿

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

Engineering前沿

Engineering前沿