顧名思義,地球工程是通過某些人為的技術手段來影響地球的環境,主要目的是應對全球氣候變化,改善氣候問題。簡單地說,地球工程就是“動手改變地球”。這聽起來很“高大上”,有點像科幻電影里的情節,但實際上,地球工程背后的理論和技術,并不完全新鮮,科學家們早在幾十年前就開始提出了類似的構想。

為什么會有這個想法呢?因為如今氣候變化的速度比我們想象的要快。全球變暖、冰川融化、極端天氣、海平面上升、生態失衡……這些問題已經直接影響到我們每個人的生活。面對這樣急迫的挑戰,有些科學家認為,單純依賴減少碳排放是遠遠不夠的,可能需要一些額外的手段來“修復”氣候。

地球工程的核心理念,其實說白了,就是通過技術手段,改變全球氣候的某些方面,減少溫室氣體,甚至直接調整地球的溫度。聽起來有點神奇,但隨著氣候變化問題愈發嚴峻,地球工程的研究逐漸得到了更多關注。

“海洋與濕地”(OceanWetlands)寫作本文,是因為:近日筆者關注到某重要的全球環境治理平臺上,有一個新的苗頭:**要就“地球工程”制定新的國際治理框架。**當然了,真正要看到這個框架,可能是3-6年之后了。現在作為開端,筆者希望就此問題,引起國內學者和決策者的重視。走在前,總比之后被牽著走要好,不是嗎?

地球工程,簡單來說,就是人類試圖扮演“地球工程師”的角色,通過人工手段來調節地球的氣候。這種干預通常是針對全球性的環境問題,例如氣候變暖。

地球工程可以通過很多方式來實施,最常見的方式分為兩大類:氣候干預(如太陽輻射管理)和碳捕獲(當然了,還遠不止如此)。

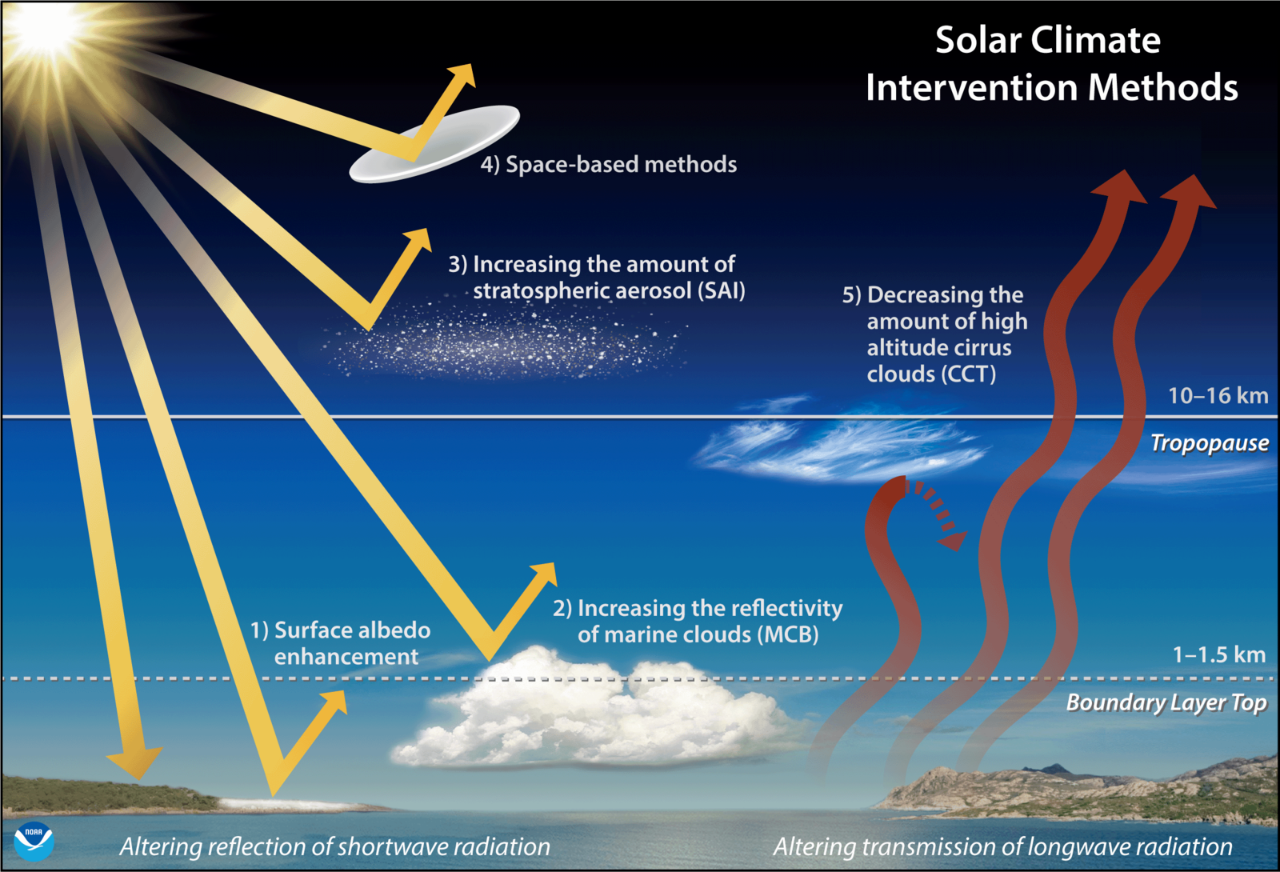

多種通過人為干預太陽輻射來調節氣候的技術方案。它的想法是,通過反射部分太陽光或改變大氣成分等方式,降低地球溫度,以應對氣候變化。圖源:NOAA/CIRES Chelsea Thompson?

氣候干預(太陽輻射管理)

氣候干預,特別是太陽輻射管理(SRM),就是想辦法改變陽光照射到地球的方式,進而調節地球的溫度。為什么要這么做呢?因為科學家認為,如果我們能控制太陽輻射的強度,就能“降溫”地球,抵消一些溫室氣體帶來的升溫效應。

我們來看看幾種具體的氣候干預方法:

氣溶膠注入法。這是一種很有名的太陽輻射管理方式,簡單來說,就是向大氣中注入大量微小的顆粒物(氣溶膠),比如硫酸鹽。硫酸鹽顆粒能反射部分太陽光,類似火山爆發時釋放出的氣溶膠,它能讓地球的溫度稍微降低。實際上,這種方式的想法源自火山爆發的自然現象。例如1991年菲律賓的皮納圖博火山爆發,它的火山灰讓全球溫度下降了0.5攝氏度左右。科學家認為,通過人為制造這種現象,也許能幫助應對全球變暖。

海洋增白(Ocean Albedo Modification)。我們都知道海洋是地球表面積最大的一部分,而海洋對陽光的吸收和反射也直接影響氣候。如果我們能讓海洋表面變得更“白”,它反射陽光的能力就會增強,從而降低海洋吸收的熱量。這可以通過向海水中撒上某些物質來實現,比如某些反射率較高的化學物質,甚至是生物材料。

1965年,美國總統科學顧問委員會發布了《恢復環境質量》報告,首次警告了化石燃料排放導致的二氧化碳排放的危害。該報告提到了“故意帶來抵消的氣候變化”,包括“提高地球的反照率”。1974年,俄羅斯氣候學家Mikhail Budyko提出,可以通過在平流層中飛行飛機,燃燒硫磺制造氣溶膠來反射陽光,從而抵御全球變暖。

之后,從20世紀90年代以來,太陽輻射管理的研究逐漸興起。美國物理學家David Keith自1992年以來一直致力于太陽輻射管理的研究,他強調了系統性研究的重要性,并呼吁建立國際治理框架。2000年,首次發表了關于太陽輻射管理的模型結果。2006年,諾貝爾獎得主Paul Crutzen發表了一篇具有影響力的學術論文,呼吁對太陽輻射管理的可行性和環境影響進行研究,而不是將其視為禁忌。

太空遮陽傘——這聽起來像是科幻電影里的設定,但事實上,科學家也提出過類似的想法——在太空中放置一個巨大的遮陽傘,遮擋一部分太陽的輻射。這塊傘可能有上萬公里大,能夠擋住從太陽來的部分光線。雖然它是個非常宏大的構想,但至少它展示了一個思路,那就是我們能從太空的角度來調節地球的溫度。

雖然這些方法聽起來很科幻,但它們背后的科學理論是基于我們對地球氣候系統的基本理解。但它們也面臨著很大的挑戰,比如效果不穩定、實施成本高昂、無法解決根本的溫室氣體問題等。

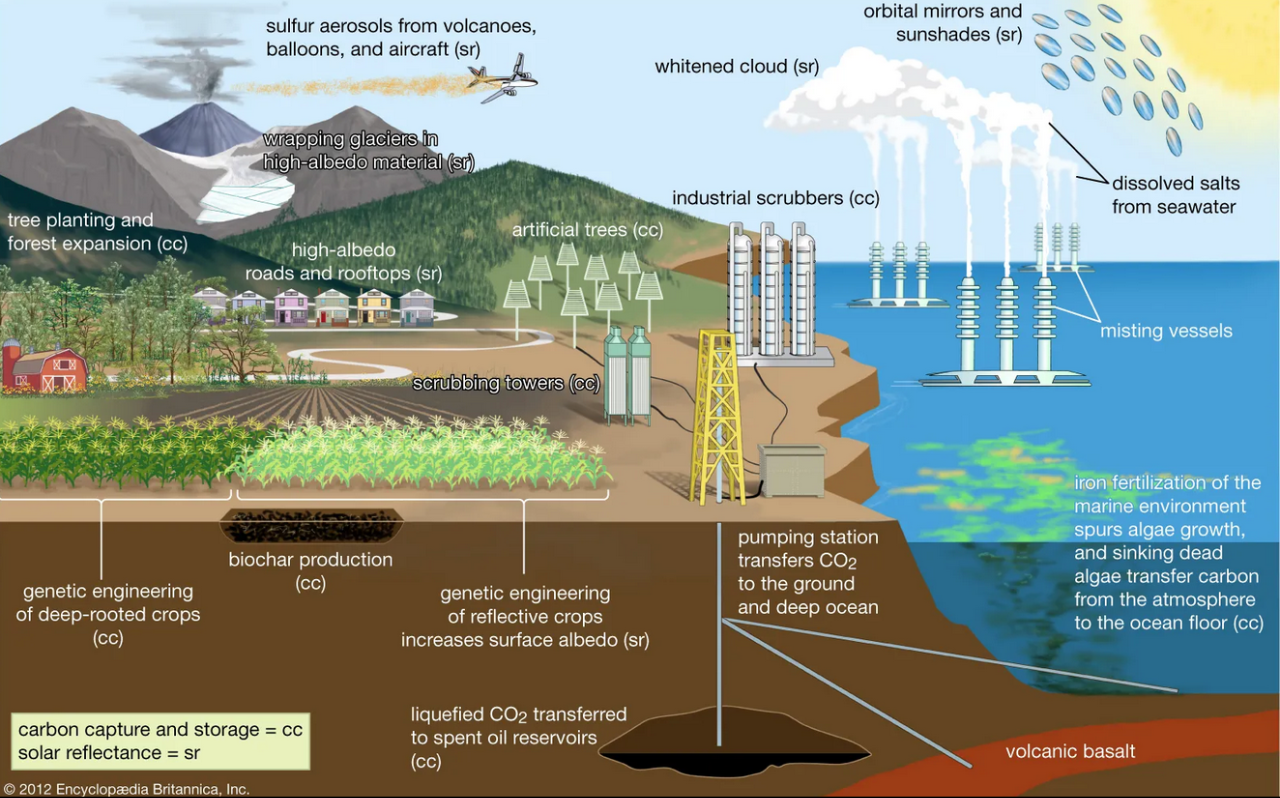

該圖展示了各種地球工程(geoengineering)方案的示意圖,這些方案旨在通過人為干預地球氣候系統,來減少到達地球的太陽輻射或從大氣中去除過多的二氧化碳,從而減緩全球變暖。?大英百科全書 (2012)

碳捕獲與封存另一類地球工程方法是碳捕獲與封存(Carbon Capture and Storage,簡稱CCS)。如果說氣候干預是通過調節陽光來“降溫”,那么碳捕獲與封存則是從根源上減少溫室氣體,尤其是二氧化碳的排放。

碳捕獲與封存的基本思路是,在二氧化碳排放到大氣之前,把它**“抓住”并儲存到地下**。這樣,二氧化碳就不會進入大氣層,造成溫室效應。

這方面的技術發展相對較快,已經有一些初步的應用案例。比如說,

直接空氣捕獲**(DAC)**:這種技術通過專門的機器直接從空氣中捕獲二氧化碳,然后把它壓縮并儲存到地下。這是一個非常高效的方法,但目前還面臨著高成本和能源消耗的問題。比如,瑞士的一家公司就開發了這樣一項技術,但目前還只能在小規模范圍內使用。

**生物碳封存:**這種方法其實相對簡單,就是利用自然界中的植物來“吸收”二氧化碳。比如,大面積種植樹木、改進農業技術,使土壤能夠儲存更多的碳。森林被稱為“碳匯”,它們能在生長過程中吸收大量二氧化碳。不過,這種方法也有局限性,例如大規模種植森林會占用大量土地資源,且無法完全解決溫室氣體的問題。

碳捕獲的另一種方式是利用某些化學反應,將二氧化碳轉化為固體礦物,這種礦物可以長期儲存,不會再釋放到大氣中。但這一技術,也面臨著成本和大規模應用的難題。

一些地球工程案例地球工程雖然是個新興領域,但其實,世界上已經有一些地方進行過實驗。讓我們先來看一些比較生動的案例,來理解一些實際的情況。

火山爆發與氣候變化

首先,我們先來說一個自然界的“地球工程”案例,那就是火山爆發。火山爆發釋放的大量灰塵、氣溶膠等物質,能夠暫時改變地球的氣候。如,1991年菲律賓的皮納圖博火山爆發,它噴出的硫磺顆粒進入大氣層,反射了一部分太陽光,全球氣溫在接下來的幾年內下降了大約0.5攝氏度。這一現象讓科學家們意識到,氣溶膠的反射作用,可能成為一種調節地球溫度的方式。

但火山爆發帶來的問題是非常復雜的。雖然它能短期降溫,但它還會帶來酸雨、空氣污染、氣候模式的變化等負面影響,甚至可能破壞生態系統。因此,這種方法雖然有效,但難以被用作常規的氣候干預手段。

1991年6月12日,皮納圖博火山爆發。這場火山爆發是20世紀末全球最嚴重的火山噴發之一。大量噴出的硫酸鹽氣溶膠在平流層中形成了一層“遮陽傘”,導致全球平均氣溫下降了約0.5攝氏度。圖源:美國地質調查局,Richard P. Hoblitt

案例:Make Sunsets公司的商業化嘗試

一個名為"Make Sunsets"的初創公司試圖將SRM技術商業化,引發了軒然大波。Make Sunsets公司計劃通過向大氣中釋放裝有二氧化硫的氣球,來減少到達地面的太陽輻射,從而降低全球溫度。該公司推出了“降溫信用額度”,聲稱每購買10美元的信用額度,即可抵消一噸二氧化碳一年的溫室效應。但是這一說法存在爭議,且該公司在墨西哥進行的早期活動引發了當地政府的強烈反對。墨西哥政府宣布將禁止在其境內進行SRM實驗,盡管該禁令的具體實施情況尚不明確。即使是支持SRM研究的學者,也對Make Sunsets的商業化嘗試表示了批評。

****案例:挪威的碳捕獲項目

挪威的“斯維爾多伊”(Sleipner)碳捕獲項目是全球第一個大規模實施的碳捕獲與封存項目之一。該項目位于挪威北海的斯萊普納天然氣田,自1996年開始運營。每年捕獲約100萬噸二氧化碳,并注入到附近一個耗盡的天然氣儲層中進行長期封存。

該項目每年可以捕獲約70萬噸二氧化碳,并將其儲存到地下深層巖石中。這項技術已經取得了一些成功,但目前的成本依然高昂。如果要在全球范圍內推廣,需要解決經濟效益和能源消耗等問題。

案例:加拿大的碳封存項目

在加拿大,另一個名為“Boundary Dam”的碳捕獲項目也取得了初步成功。這個項目利用化學吸附技術,將二氧化碳從煤電廠排放的廢氣中分離出來,并將其存儲到地下深處。這個項目的成功為碳捕獲技術的商業化提供了寶貴經驗,但它的實施成本和能效問題仍然沒有得到徹底解決。

地球工程的前景與風險

前景,光明乎?

當然了,不可否認,地球工程確實提供了一個全新的思路。大家知道,氣候變暖已經成了全球范圍內的一個大問題,單靠減少碳排放是不夠的,特別是在全球發展水平和能源使用不平衡的情況下。從樂觀的角度來看,地球工程技術就像一把“雙刃劍”,它可能為我們提供一些新的解決方法,幫助減緩氣候變化的速度。

如果有一天,地球工程能夠找到一種既經濟實用又有效的技術,它可能會成為應對氣候變化的強大武器。比如,太陽輻射管理技術就有可能迅速降低地球的溫度。簡單來說,就是通過向大氣層釋放一些反射太陽光的物質(像硫酸鹽氣溶膠),讓陽光照射到地球的強度減少,從而降溫。這種方法相比減少排放溫室氣體,要見效更快,雖然它有一定的風險,但如果我們能在短期內控制住溫度,爭取更多時間,那就為全球應對氣候變化提供了寶貴的機會。

另外,碳捕獲技術也是地球工程的一個重要方向。它的基本原理就是抓住空氣中的二氧化碳,然后將它從大氣中移除,儲存到地下或者其他地方。這種技術特別適合那些無法立刻轉型的工業領域,因為它能減少二氧化碳的排放,進而減緩全球變暖的速度。想象一下,如果每個排放二氧化碳的工廠都能使用這種技術,那么全球大氣中的溫室氣體濃度就能大大降低。

風險與副作用

但現實中,地球工程面臨的挑戰可不小。地球工程面臨的挑戰也非常巨大。技術尚未成熟,成本高昂,風險難以預測,甚至可能帶來一些我們無法預見的副作用。并且,地球工程往往是“全球性”的,單一國家或地區的行動可能會引發國際爭議和沖突。

一是很多技術現在還處于實驗階段,距離大規模應用還有很長的路要走。即使有一些技術已經有了初步的實驗結果,它們的長期效果和副作用仍然是一個謎。比如,太陽輻射管理的技術雖然能降低溫度,但它可能會改變全球的降水模式,甚至影響到一些地區的氣候,帶來干旱、洪水等極端天氣。這些影響我們現在還無法完全預測。

又如,氣溶膠注入法可能改變降水模式,影響全球氣候的均衡;海洋增白可能會影響海洋生態系統,導致未知的環境問題;碳捕獲技術可能需要大量的能源和資源,且無法解決溫室氣體的根本問題。

而且,這些技術的成本也很高。以碳捕獲技術為例,雖然它有很大的潛力,但目前的技術實現需要耗費大量的能源和資金,這讓它還不適合在全球范圍內普及。就算這些技術有一天能夠降低成本,但要做到大規模應用,恐怕,仍然需要跨越很多技術和經濟上的難題。

除此之外,地球工程是“全球性”的技術,它涉及到全地球的氣候系統。如果某個國家單方面實施某些技術,可能會對其他地區的氣候產生不利影響,甚至引發國際爭端。舉個簡單的例子,如果某個國家決定大規模使用太陽輻射管理技術,它可能在某些地區降低了溫度;但,也可能造成其他地區的干旱或者洪水,甚至影響農業生產。那么,到時候,誰來負責這些后果呢?如果沒有全球范圍的協調與合作,地球工程可能就會成為國際爭端的導火索。

此外,地球工程的技術也可能被濫用。如果某個國家在沒有國際協調的情況下單方面實施某些氣候干預手段,可能導致局部地區氣候的極端變化,甚至引發國際沖突。

還得注意到,地球工程不僅僅是一個技術問題,還是一個涉及倫理和政治的問題。你怎么能確保這些技術不會被濫用呢?如果某個國家或地區單方面改變全球氣候,會不會給全球帶來不可逆的后果?這些問題不容忽視,因為它們涉及到全球的公平和正義。各國如果沒有達成共識,那么地球工程的實施可能會加劇全球的不平等,甚至會導致一些國家的生態和環境遭受無法修復的損害。

科技創新中倫理問題前瞻研究 所以,我們可以看到,地球工程作為應對氣候變化的一個技術方案,雖然充滿希望,但同時也伴隨著巨大的風險。無論是哪種技術,都需要經過充分的實驗和國際合作,確保它不會帶來無法控制的負面后果。

從國家自主權來來看,應對氣候變化是全球性挑戰,但如何平衡各國的自主權與國際責任,防止少數國家或公司壟斷這一技術?如果某個國家或地區單方面決定采取地球工程措施、卻不跟鄰國、全球社區充分地協商的話,無疑,這將會損害其他國家的利益,甚至會影響到全球的生態安全。因此,制定有效的國際規則和合作框架,確保這些技術的使用符合全球利益,已成為全球治理的一項重要任務。

而且,這種技術的不確定性使得其應用更加復雜。如果技術出現意外副作用,如何進行補救?誰來負責這些不良后果?如果一項地球工程技術造成全球性的生態破壞或社會動蕩,責任該由誰承擔?這些問題沒有現成的答案,但它們顯然要求國際社會必須建立更加完善的規則體系,確保這些技術的使用不會帶來無法承受的風險。

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編還注意到,“代際公平”也是一個必須討論的問題。畢竟,未來世代的利益應該得到充分考慮。如果某些地球工程技術被實施,而它們的負面效果只有在幾十年甚至幾百年后才能顯現,這對未來的世代是否公平?我們如何確保下一代能夠在健康、安全的環境中生活,而不被當前的決策所拖累?

所以說,國際社會需要制定全球治理框架,確保不同國家、地區和利益方能夠共同參與決策,共享技術成果,防止出現**“技術殖民化”或“環境殖民化”的現象。這里面的關鍵,是要確保地球工程技術的開發和應用符合全球公共利益**,避免某些國家或大公司壟斷技術,侵犯其他國家的權益。所以,它的決策過程必須透明,并且需要公眾參與。

不過話又說回來,地球工程并非解決氣候問題的“萬靈藥”,但它可能在未來的氣候治理中扮演一定的角色。究竟是治標呢?還是治本?面對全球氣候變化的壓力,我們每個人的行動都非常重要——解鈴還須系鈴人:人,才是氣候變化的解決方案——人本解決方案(Human-based Solution,簡稱HbS)。

(注:本文僅代表資訊或者作者個人觀點。不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。)

文 | 王海詩(Amphitrite Wong)編輯 | Linda Wong

排版 | 綠葉參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會