近日,中國地質(zhì)調(diào)查局宣布,青藏高原“十四五”以來累計新增銅資源量2000余萬噸。目前形成了玉龍、多龍、巨龍-甲瑪和雄村-朱諾四個千萬噸級銅礦資源基地,預(yù)測資源潛力達1.5億噸,青藏高原有望成為世界級銅資源基地。這究竟意味著什么?作為“世界屋脊”又緣何“家中有礦”?在高原采礦為何難度系數(shù)更高?礦產(chǎn)資源與我們的生活又有何關(guān)聯(lián)?

人類社會的文明史,

就是一部資源勘查開發(fā)利用史

回望過去,人類早期文明歷程多以礦產(chǎn)或礦產(chǎn)資源制品來命名,如石器時代、青銅器時代、鐵器時代,蒸汽時代??可見,礦產(chǎn)對人類社會發(fā)展有著巨大影響,一部人類社會的文明史,也是一部人類社會的資源勘查開發(fā)利用史。

我國自古便對礦產(chǎn)有著諸多認識與應(yīng)用,石器時代古人類使用的石臼、石斧,青銅器時代著名的司母戊鼎、越王勾踐劍,鐵器時代用于農(nóng)耕的鐵犁、鐵鏟等古老遺存,紛紛見證了歷史長河中人類與礦產(chǎn)之緣。

三星堆一號青銅神樹和《山海經(jīng)》書影圖源:新華社

同時,眾多文字記載也彰顯了我國古代對于礦產(chǎn)的關(guān)注,如在成書年代很早的古籍《山海經(jīng)》中,便已有大量關(guān)于礦產(chǎn)的記載,內(nèi)容涉及礦物的種類、礦物的顏色與紋理、礦物的所處位置等重要信息。

在石器時代,原始人多利用石料礦產(chǎn)制作工具,舊石器時代多制作打制石器,進入新石器時代則多使用磨制石器。青銅器時代多用青銅(純銅與錫或鉛的合金)制作禮器用于祭祀,但也會被用于制作炊具、樂器、武器等。鐵器時代初期,人們使用的鐵多是天空中落下來的隕鐵(鐵和鎳、鈷等金屬的混合物)。除武器制造外,鐵也被廣泛地應(yīng)用于農(nóng)具生產(chǎn)中,進一步助力了“鐵犁牛耕”的推廣,大幅提升了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率與糧食產(chǎn)量,為經(jīng)濟發(fā)展與人口增長奠定了基礎(chǔ)。進入蒸汽時代,蒸汽機的發(fā)明使得煤、鐵等礦產(chǎn)資源的需求進一步提升,因為原始的蒸汽機由鑄鐵組成,且需要煤作為燃料,兩者不可或缺。

如今的電氣-信息化時代,人們的汽車、住房、手機等均離不開金屬礦產(chǎn)。以大家常“愛不釋手”的智能手機為例,其含有70余種化學(xué)元素和化合物,且其中大部分都需要從礦產(chǎn)資源中提取。

圖源:新浪網(wǎng)

同時,新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,拉動了銅、鋰、鎳、錳、鈷、石墨、鉻、鉬、鋅等礦產(chǎn)資源需求的快速增長。以銅為例,2023年,我國生產(chǎn)了200萬噸銅,需要進口1200萬噸,且近年來銅等有色金屬的價格一路飆升。面對不小的資源供應(yīng)缺口和經(jīng)濟壓力,推動“找礦”事業(yè)的進一步發(fā)展迫在眉睫。

“世界屋脊”緣何“有礦”?

眾所周知,礦產(chǎn)資源屬于不可再生資源,隨著多年開采,不少曾“紅極一時”的礦區(qū)面臨資源枯竭的壓力,而隨著科技進步,人們驚奇地發(fā)現(xiàn),被譽為“世界屋脊”和“亞洲水塔”的青藏高原,竟然是一座被低估的“資源寶庫”。這里銅礦資源占中國2/3以上,班公湖-怒江成礦帶、岡底斯成礦帶和三江成礦帶,均是我國重要的銅礦資源戰(zhàn)略儲備基地。除了銅礦資源外,青藏高原南部還有鉻、金、鈹、錫等眾多礦種。這里為何能夠擁有如此豐富的礦產(chǎn)資源呢?

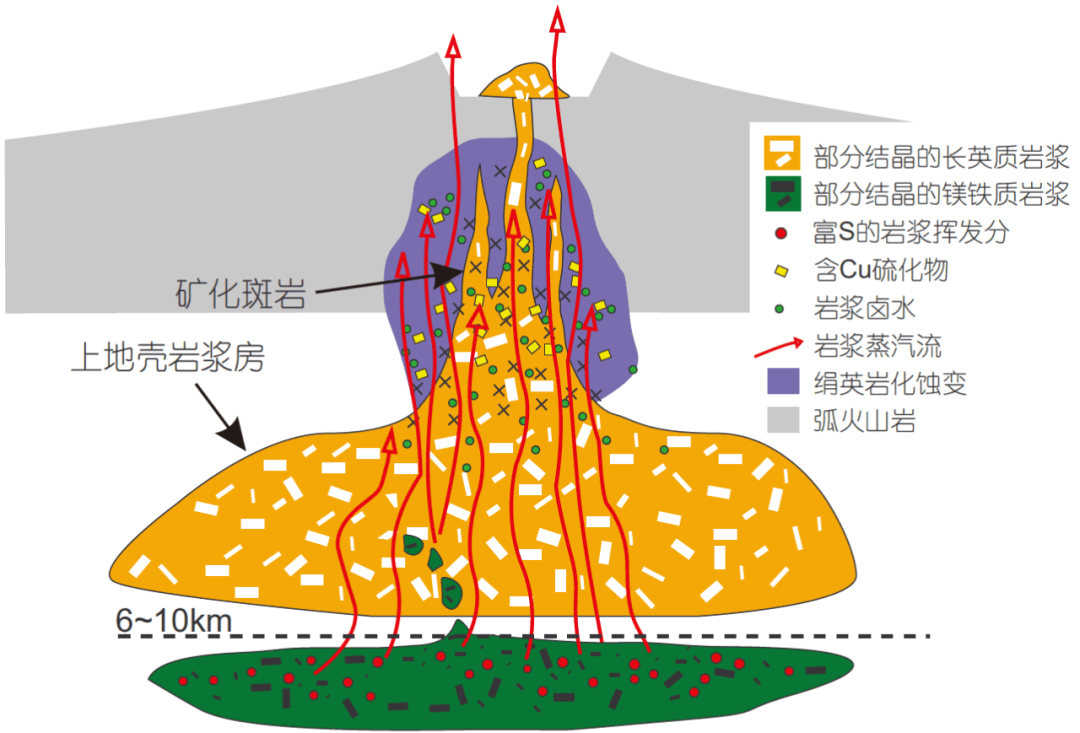

欲知問題的答案,首先需要了解如今比較熱門的兩種礦床類型,即斑巖型礦床與蒸發(fā)沉積礦床。斑巖型礦床主要出現(xiàn)在匯聚板塊的邊界,包括大洋板塊俯沖產(chǎn)生的島弧和陸緣弧環(huán)境,以及陸-陸碰撞造山環(huán)境。

俯沖帶斑巖銅礦系統(tǒng) 圖源:《中國科學(xué)》

根據(jù)板塊構(gòu)造學(xué)說,前者的發(fā)生與大洋板塊和大陸板塊的碰撞密切相關(guān),當兩者相遇,大洋板塊會切入大陸板塊的下方,大陸板塊隆起抬升,可能會在大陸板塊一側(cè)形成島弧,在大洋板塊那側(cè)形成海溝。后者的出現(xiàn)則與兩個大陸板塊的碰撞相關(guān),兩者相互靠近、碰撞擠壓,可能會形成高大的褶皺山脈。不論是何種板塊相遇,兩者之間的俯沖與碰撞,常會將地殼與地幔深處的金屬物質(zhì)帶到地表,讓大自然賦予人類的禮物“現(xiàn)世”。

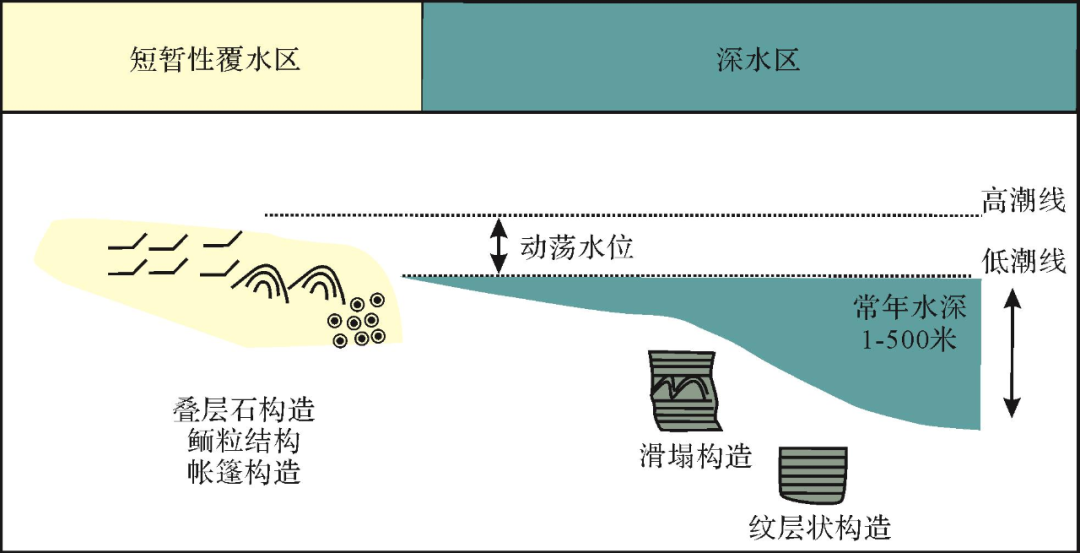

蒸發(fā)沉積礦床則出現(xiàn)在封閉或半封閉的水盆地中,水流將周圍的鹽類物質(zhì),如可溶于水的硫酸鹽等帶入盆地,由于強烈的蒸發(fā),溶液中鹽類物質(zhì)濃度提高,逐漸沉淀出各種鹽類礦物,繼而組成鹽類礦床。

碳酸型蒸發(fā)巖沉積特征 圖源:《沉積學(xué)報》

熟悉地理的伙伴或許已有所察覺,青藏高原如同一位文學(xué)造詣深厚的將領(lǐng),做到了“文武雙全”,即同時具備以上兩種礦床類型。一方面,“世界屋脊”的形成與亞歐板塊和印度板塊的碰撞密切相關(guān),符合斑巖型礦床中陸-陸碰撞造山環(huán)境的需求,進而出現(xiàn)了眾多斑巖型礦床。另一方面,素有“聚寶盆”之稱的柴達木盆地位于青藏高原之上,其之所以有此美譽,與盆地中蒸發(fā)沉積礦床蘊藏的豐富礦產(chǎn)資源關(guān)系匪淺。此外,青藏高原上如同大柴旦、色林錯一般的鹽湖盆地也為鹽類礦物的蘊藏提供了居所。

高原采礦為何難?

盡管擁有豐富多彩的礦藏,但青藏高原礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用卻面臨需要突破的諸多挑戰(zhàn)。

其一,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待加強。在高寒地區(qū),不論是修路,還是廠房建設(shè),相比平原地區(qū),需要面臨的工程難度和所需時間均大幅倍增。對于遠離城鎮(zhèn)的礦區(qū)而言,交通、通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況則更為落后,或?qū)a(chǎn)生較高的礦產(chǎn)資源勘查和礦業(yè)開發(fā)成本。所幸西藏的三大成礦帶中,岡底斯成礦帶和玉龍成礦帶離大城市較近,在道路修建方面減輕了一定的壓力。

其二,開采所需能源的供給能力較弱。礦產(chǎn)資源開采過程中,礦山的扇風(fēng)機、提升機,選礦廠的球磨機、浮選池都是“電量巨獸”,需要大量電力作為“食物”。目前,西藏地區(qū)電量基本保障了當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展和人民生產(chǎn)生活對電力的需求,對于礦產(chǎn)開采所需電量的保障能力不足。若從電力產(chǎn)區(qū)輸電,便要穿越高山、峽谷、凍土、沼澤,可謂是一場“電力探險”,同時需要考慮氣象和地質(zhì)災(zāi)害的影響,應(yīng)用難度較高。

其三,青藏高原的生態(tài)環(huán)境脆弱。西藏地處高原地區(qū),凍土面積占60%以上,近30%以上土地不具備生產(chǎn)能力,生態(tài)系統(tǒng)尚不成熟,抗侵蝕能力弱,荒漠化嚴重。同時,這里素有“中華水塔”之譽,我國主要的大江大河都起源于這一地區(qū),對于水資源的保護需求甚高。

眾所周知,礦產(chǎn)資源的開采不光需要大量用水,還會產(chǎn)生廢水、廢渣,而藏北高原屬于內(nèi)流區(qū),地表徑流的終點多是內(nèi)流湖,礦業(yè)開發(fā)活動若不加以嚴格管控,一旦對廢水、廢渣的處理放松警惕,將會對下游湖泊造成污染,繼而對周邊的生態(tài)系統(tǒng)造成破壞。

其四,勞動力不足。西藏地處青藏高原西部和南部,多數(shù)地區(qū)的海拔達到了4000米,人口分布相對集中,“出縣城入荒原”的情況屢見不鮮。如位于阿里腹地的多龍礦集區(qū)便位于荒無人煙的無人區(qū),距離最近的改則縣城也有100多公里,更遑論改則只是一座擁有兩萬人口的小城。

隨著技術(shù)進步,逐漸出現(xiàn)了用機器人采礦的方式,在實際的采礦工作中緩解了部分勞動力缺失的難題,但這種模式進一步暴露出高技術(shù)人才不足的問題。西藏本地常住人口數(shù)量少,受教育程度相對較低,技術(shù)人才數(shù)量較少,且由于海拔較高,氧氣只有海平面的60%,內(nèi)地勞動力普遍存在身體不適應(yīng)等情況,從而影響了技術(shù)人才的補充。

銅資源基地將開啟新篇章

雖然高原采礦具有頗高的難度系數(shù),資源的采集與利用之路“道阻且長”,然有備無患,大量銅礦資源的發(fā)現(xiàn),依然為我國的資源儲備庫注入了一劑“強心針”,對確保我國銅產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全具有重大意義。

現(xiàn)代工業(yè)體系中,銅已經(jīng)成為了“中流砥柱”,在龐大的制造業(yè)集群中發(fā)揮著多樣化作用。承擔電力傳輸工作的電纜、冬季為人們提供溫暖的水暖管件、電子設(shè)備的精密芯片??均藏著銅的身影。

進入新能源時代,銅變得更為炙手可熱。出于銅卓越的導(dǎo)電性與機械性能,風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域?qū)ζ涞男枨罅渴铸嫶蟆6谔柲芄夥a(chǎn)業(yè)中,從光伏板內(nèi)部的匯流條到將電能輸送至千家萬戶的逆變器,銅均是不可或缺的關(guān)鍵材料。

近年來大熱的新能源汽車行業(yè),更是銅需求量增長的超強“引擎”。或有人知曉,新能源汽車全車的用銅量遠遠超過傳統(tǒng)的燃油車。隨著全球新能源汽車市場的快速擴張,銅需求量也隨之水漲船高,而我國青藏高原銅礦的重要發(fā)現(xiàn),不僅能夠改變東部資源日益枯竭的現(xiàn)狀,形成全國資源互補的良好格局,而且能未雨綢繆,為新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展備下豐富的“儲備糧”。

未來,世界級銅資源基地的成功打造或?qū)⒅厮苋蜚~資源市場供應(yīng)格局,為全球銅產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定貢獻中國力量,共同書寫協(xié)同發(fā)展的嶄新篇章。

參考文獻:

[1]王立彬.青藏高原新“銅”話![N].新華每日電訊,2025-01-07(001).

[2]第851期首都科學(xué)講堂——礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)與人類發(fā)展

[3]方韜.山海經(jīng).中華經(jīng)典藏書[M]. 北京:中華書局出版社,2016.

[4]嚴重低估,青藏高原藏了多少東西?.地球知識局

[5]李光明,張林奎,張志,等.青藏高原南部的主要戰(zhàn)略性礦產(chǎn):勘查進展、資源潛力與找礦方向[J].沉積與特提斯地質(zhì),2021,41(02):351-360.DOI:10.19826/j.cnki.1009-3850.2021.03012.

[6]唐菊興,王勤.西藏銅礦資源優(yōu)勢及開發(fā)利用展望[J].中國工程科學(xué),2019,21(01):140-147.

來源:北京科技報

來源: 北京科技報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

北京科技報

北京科技報