新疆吐魯番盆地的“火焰山”,在《西游記》中有被大家所熟知“悟空三借芭蕉扇” 的經典場景。其曰“無春無秋,四季皆熱。那山是西方必由之路,卻有八百里火焰,四周圍寸草不生”;《山海經》中稱之為“炎火之山”,維吾爾語叫“克孜爾塔克”,意為紅山;隋唐時期又為“赤石山”,火焰山山體溝壑林立,曲折雄渾,寸草不生,在炎熱的夏季,裸露的表層在太陽烘烤下溫度可達75℃,熱浪翻滾,使人透不過氣來。

那么“火焰山”到底是是如何形成的?

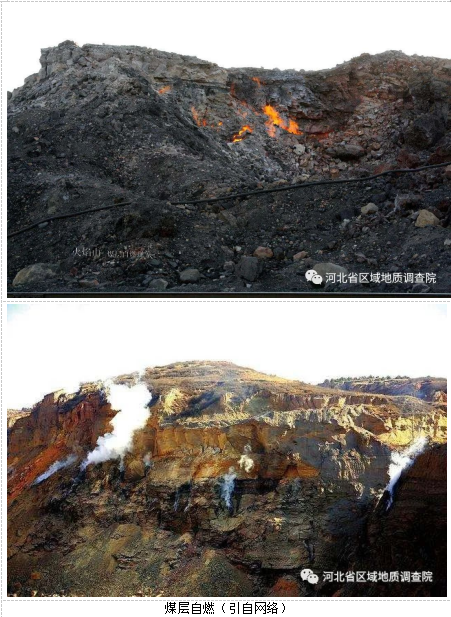

這是緣由煤的自燃。煤是植物的枝葉和根莖,在地面上堆積而成的黑色的腐殖質,由于地殼運動不斷地埋入地下,長期與空氣隔絕,并在高溫高壓下,經過一系列復雜的物理化學作用下,形成的黑色可燃沉積巖。在干旱缺水或煤層暴露地表地區,煤不經點燃而自行著火,稱作“煤自燃”。這緣由自燃傾向性的煤在遇到空氣中的氧氣時,進行氧化產生的熱量大于向周圍環境中散失的熱量,發生了熱量聚集,是煤溫升高達到燃點而著火。大家現在可能明白了“拉煤車為什么常澆水,儲煤站為什么間歇式給煤堆灑水”。

煤層自燃在我國并不少見,在新疆、內蒙、寧夏、山西等地均可見煤層自燃現象,比如在距離烏魯木齊市42公里的硫磺溝煤田,自清代光緒年間就是“裂隙縱橫,濃煙彌漫,巖隙間火焰呼呼,經年不絕”。此煤田火區經過歷時四年的清理工作,于2003年才被撲滅。

伴隨著煤層自燃這一過程的產物便是“燒變巖”。

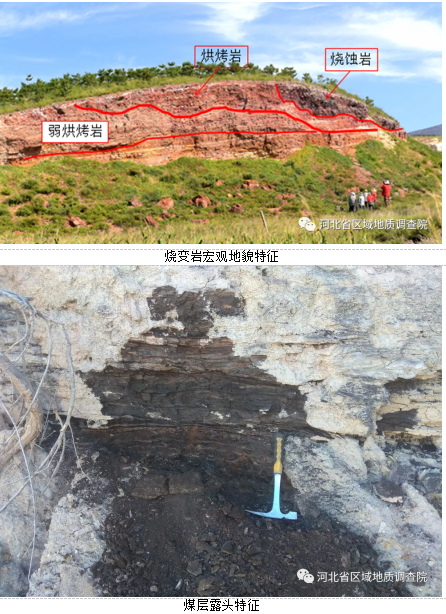

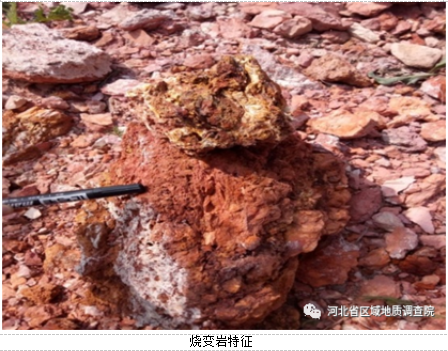

燒變巖的顏色一般為黃、橙黃、紅及紫黑色等,顏色隨烘烤的輕重程度而異,其常見的構造特征為氣孔狀構造、角礫狀構造等,經受烘烤程度大者可見爐渣狀構造,孔洞較發育,氣孔一般為圓形或橢圓形;具有略帶光澤的燒蝕流面,局部顯示微弱的皺紋。2017年河北省區域地質調查院在河北省萬全縣北部首次發現了燒變巖的產出。

燒變巖的各種特征與距火區遠近有著密切關系,靠火區最近的燒變巖,遭受烘烤程度最高,形成之后出現部分或全部熔融,之后又迅速冷卻而呈熔融狀、爐渣狀或蜂窩狀,燒變巖隨遠離燃燒區而遭受烘烤的程度逐漸降低直至過渡為正常巖石,這是因為受煤層燃燒時產生的高溫影響不同,其原巖結構、構造及成分皆會發生程度不等的改變。根據其遭受燒蝕程度由重至輕可以分為燒蝕巖、燒烤巖、弱燒烤巖。因此燒變巖常作為煤礦的有效找礦標志。

煤自燃是煤炭資源的一種嚴重的浪費,并伴生地表裂縫、坍塌、滑坡等多種地質災害,燃燒還會產生大量的二氧化碳、一氧化碳和二氧化硫等有毒有害氣體,危害人民的生命安全、造成嚴重的大氣污染。

如何預防煤的自燃?應加強對形成煤層的地質背景、儲存條件、煤質,以及燒變巖等的研究。其中燒變巖作為研究“火焰山”又一密碼,可進一步揭示煤田自燃的過程和規律,以幫助我們更好的保護、開采及利用煤炭資源。

來源: 區調院地學科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助