近日,香港大學的生態學家們通過一項最新研究,揭示了在人們的“功德放生”的一些操作中使用的雜交石斑魚放生對香港海洋生態系統的潛在危害。這項研究由香港大學生物科學學院、香港大學太古海洋科學研究所聯合進行,并發表在了《魚類生物學與漁業評論》期刊上。

雜交石斑魚(Tiger Grouper-Giant Grouper hybrid,簡稱TGGG)是通過人工雜交將老虎斑(Epinephelus fuscoguttatus,國內亦稱棕點石斑魚)與鞍帶石斑魚(Epinephelus lanceolatus)培育而成。它們體型巨大、生長迅速、肉質鮮美,這種雜交種成為香港魚市的常見魚類。它的價格親民,且具有市場需求,使得雜交石斑魚成為許多人在“功德放生”中選擇用來放生的物種。盡管這種行為的出發點是出于積德行善,但生態學家警告稱,這種放生行為可能給本地生態系統帶來嚴重的影響,尤其是對海洋生物的多樣性和生態平衡構成了威脅。

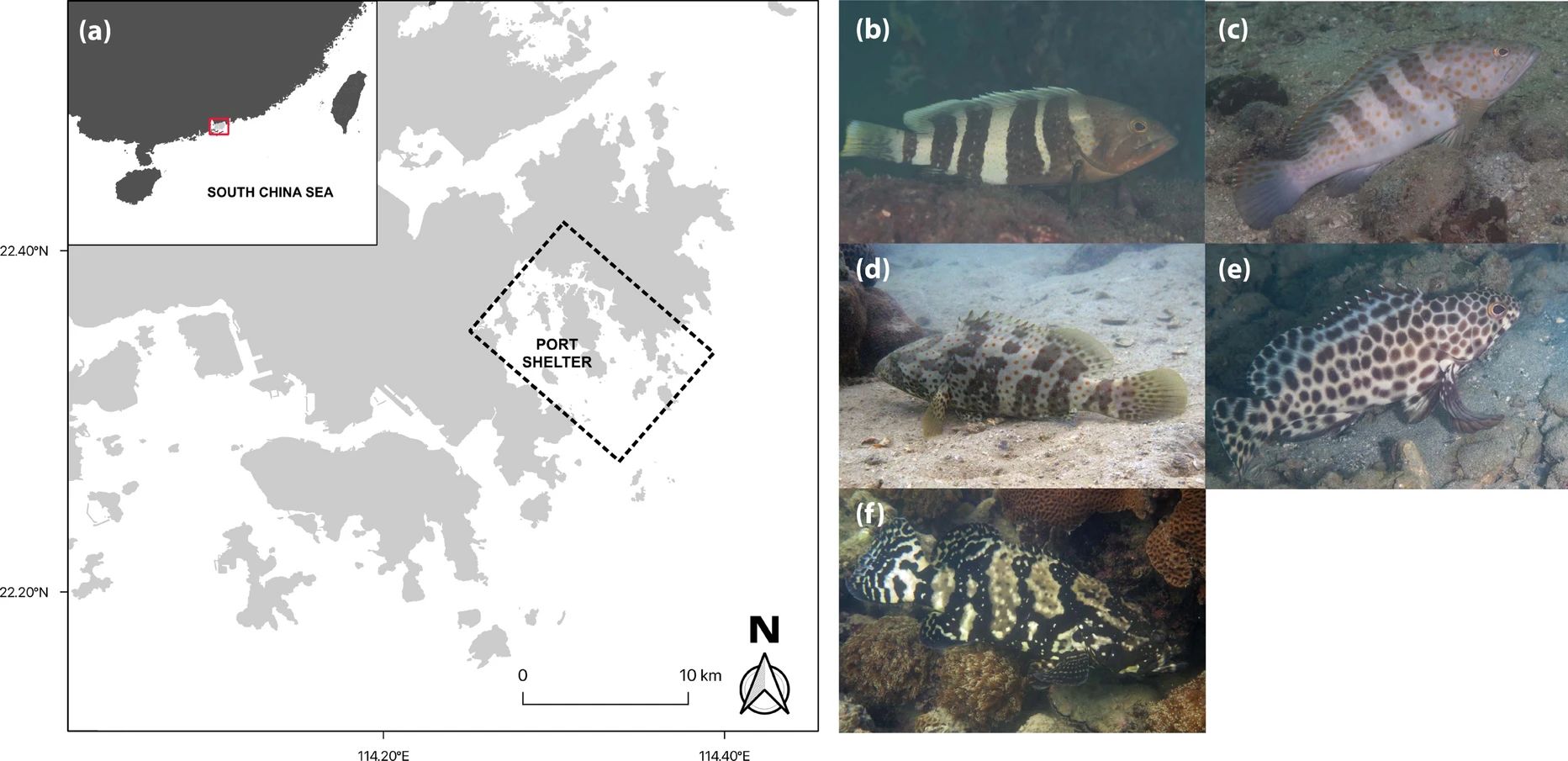

上圖展示的是本次研究的區域地圖。黑色虛線框內標出了采樣點。左上角的小圖可以看到香港在南海的位置。右邊的幾張照片是本研究中收集的幾種石斑魚,分別是:b. 大斑石斑魚、c. 臺灣石斑魚、d. 龍利石斑魚、e. 斑點石斑魚,還有f. 老虎斑和鞍帶石斑魚的雜交種(也就是TGGG)。這些照片的拍攝者包括Allen To、Eric Keung、Ryan Cheng、Stan Shea和YiuWai Hong,他們的拍攝工作來自114°E香港珊瑚礁魚類調查。圖源:Arthur Chung, Celia Schunter.(2024)

為了了解雜交石斑魚對香港海域生態的潛在影響,研究團隊采用了先進的DNA代謝條形碼技術,分析了雜交石斑魚的食物鏈狀況。研究人員能夠從魚體內提取胃部DNA樣本,并對其進行序列化分析,進而追蹤到魚類的食物來源。這項技術能夠識別即使是已完全消化或分解的食物成分,從而為研究人員提供了更加精準的飲食數據。

【研究方法】

該研究采集了63個魚樣本。從樣本采集與處理來看,該研究樣本來自香港西貢半島南部的庇護港區域,該區域為石斑魚種類及其雜交種常見棲息地。為了減少不同區域可能帶來的飲食差異,本研究集中在該限定區域內采集樣本。研究所采集的石斑魚種類包括 E. awoara、E. bleekeri、E. coioides、E. quoyanus 以及其雜交種 TGGG(圖1b-f)。樣本采集分為兩個階段,第一階段為干季(2020年10月~2021年2月),第二階段為濕季(2021年5月~2021年9月)。不同種類的石斑魚根據捕撈季節性分別在干季和濕季采集。為確保足夠的樣本量,本研究采用了多種采集方法,包括娛樂性潛水捕魚、釣魚和商業漁業捕撈(使用籠網)。所有采集的魚類在-20°C下冷凍保存,并在實驗室中解凍后進行處理。

為了確保樣本的物種身份,研究人員對每個樣本提取了鰭條DNA,并使用DNeasy Blood & Tissue Kit進行了DNA提取,采用納米分光光度計(Nanodrop 1000)測定其質量與濃度。PCR擴增采用了特異性引物組,擴增了線粒體細胞色素氧化酶I(COI)基因片段,TGGG樣本還通過PCR擴增核基因RYR3的特定區域,以鑒定雜交種的親本物種。所有PCR產物經過瓊脂糖凝膠電泳檢測后,使用Sanger測序技術進行進一步分析,確保每個樣本與目標物種的DNA序列匹配度超過99%。

考慮到因為石斑魚宿主DNA濃度遠高于獵物DNA,PCR擴增可能會優先擴增宿主DNA,影響獵物DNA的檢測準確性。因此,研究人員設計了宿主物種特異性的阻斷引物,以減少宿主DNA的擴增。該阻斷引物的設計遵循Takahashi等(2020)提出的方法,確保其能夠有效抑制宿主DNA的擴增,并通過體外實驗優化了阻斷引物的濃度和退火溫度。

在無菌條件下,研究人員使用組織勻漿機將魚類腸道內容物勻漿處理后進行DNA提取。提取的DNA通過qPCR進行測試,優化擴增條件以提高物種鑒定的準確性。隨后,通過引物附加接頭的方式進行文庫構建,并在Illumina平臺上進行高通量測序。研究使用了多重引物組合,針對不同的目標獵物群體進行擴增,以確保獲得較全面的食性數據。

在生物信息學分析與數據過濾方面,在獲得測序數據后,研究人員使用了Cutadapt和VSEARCH等軟件來對原始數據進行質量控制,包括去除引物序列、去除低質量序列和去除假陽性序列。所有符合條件的序列通過BLAST進行比對,以確認其與基因庫中物種的匹配情況。最終,根據比對結果為每個OTU分配了物種和科的分類信息,并去除了所有可能的非獵物物種或環境污染物。為了確保數據的準確性,研究人員還應用了最小序列拷貝閾值方法,去除低頻率的背景噪音。

這項研究使用R軟件進行了統計分析,采用Kruskal–Wallis秩和檢驗、曼-惠特尼U檢驗等方法分析阻斷引物濃度、退火溫度等因素對宿主DNA擴增效率的影響。對于不同宿主物種的食物譜,研究通過Jaccard相似性指數和PERMANOVA分析了物種間食性差異,并通過Venn圖展示了不同物種之間的食物重疊情況。此外,該研究還進行了物種豐富度和多樣性分析,采用非度量多維尺度分析(nMDS)進一步揭示了不同宿主物種之間的飲食組成差異。

這項研究的結果顯示,雜交石斑魚是一種強大的掠食者,其食譜包括了許多本地物種通常不吃的魚類、甲殼類和頭足類等。這表明,雜交石斑魚能通過利用生態系統中的空缺資源,破壞原本穩定的食物鏈結構。

研究的結果表明,TGGG作為一種人工雜交種,能夠適應并在野外建立種群,其食物資源利用的獨特性可能為其在引入地的成功定殖提供了條件。這一發現警告,在宗教活動中頻繁釋放此類人工雜交物種,可能對當地生態系統造成長期影響。

此外,該研究還特別提到,雖然“功德放生”這一行為源于善意,但放生的外來物種可能會帶來生態風險。雜交石斑魚的快速生長、大體型以及在香港海域中缺乏天敵的情況,使其在與本地物種的競爭中占據了優勢。長期來看,這種物種可能會打破當地生態系統的平衡,對其他本土物種產生排擠效應。因此,研究團隊呼吁,必須在放生活動中加強監管,避免無序釋放外來物種,確保本地生物多樣性不受威脅。

該研究的作者、香港大學的教授謝麗婭·舒恩特(Celia Schunter)表示:“我們的研究表明,雜交石斑魚不僅僅是一個外來物種,它還可能會破壞香港海洋食物鏈,并改變沿海生態系統的結構。”這一結論無疑引起了科學界對“功德放生”行為后果的廣泛關注。該研究還指出,公眾對放生行為的生態后果認識不足,亟需通過加強公眾意識。

可見,雖然“功德放生”的初衷是積德行善,但如果沒有充分的科學指導和生態評估,放生外來物種可能會帶來不小的生態代價。

(注:1.本文僅代表資訊。不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。2.通常物種的拉丁學名一般以斜體顯示;但是因本平臺的文章被拷貝到外部平臺時經常出現斜體內容自動丟失的情況,故而未作斜體設置。特此說明。)

資訊源 | Reviews in Fish Biology and Fisheries

編譯 | 王海詩(Amphitrite Wong)編輯 | Linda

排版 | 綠葉參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會