中國科學院古脊椎動物與古人類研究所日前通報稱,該所江左其杲(gǎo)副研究員和所在團隊,與中國科學院動物研究所以及歐洲多國科學家合作,從北京房山周口店、門頭溝牛眼洞等地發現的化石記錄中識別出稀有的雪豹化石,從而揭開雪豹特殊的演化之路。目前,相關研究成果已發表在國際知名學術期刊《科學進展》上。

雪豹曾走出過青藏高原

江左其杲表示,如今的雪豹是青藏高原及其周邊特有的大型貓科動物。作為青藏高原的頂級掠食者,雪豹在維系青藏高原生態系統穩定性方面具有極其重要的意義,加之獨特外形,使得雪豹成為青藏高原生態系統保護的旗艦物種。

此前的研究顯示,雪豹在演化過程中和老虎的親緣關系最近。但雪豹在演化之路上和老虎越走越遠,前者生活在高原嚴寒環境中,后者則生活在相對更常見的自然環境中,這種分化的原因是科學界長期面對的難題。而此次研究成果顯示,雪豹在歷史上曾經走出過青藏高原,出現在北京和歐洲等地。

江左其杲介紹,早在八九十年前,裴文中院士就曾注意到了發現在周口店的一件化石,提出了其為雪豹化石的可能性。后來也有歐洲學者認為這件化石就是雪豹,但缺乏系統的論證,所以在國際上接受度不高。

排查確認上百件化石

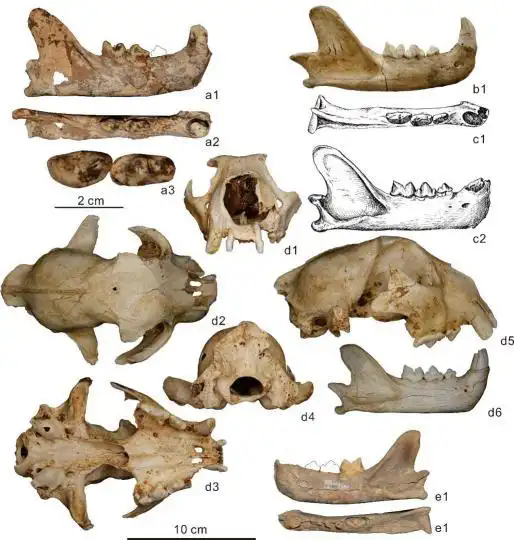

在開展研究前,科研團隊深入了解了現代雪豹的骨骼結構等特點。論文共同通訊作者、中國科學院古脊椎所鄧濤研究員表示,為研究雪豹相關形態特征演化,研究團隊首先結合傳統解剖學、幾何形態學、有限元分析等方法,對現生雪豹的功能形態展開系統研究。

結果表明,雪豹有較大的眼眶和高度發達的雙目視覺,說明其有著發達的立體視力,能在復雜地形中迅速鎖定獵物;雪豹具有較短的吻部和陡直的下頜聯合部,截面接近圓形的犬齒,對應犬齒處可產生強大力量,能應對反抗力量較強的獵物,但作為代價靈活性較低。

另外,研究團隊還發現雪豹有發達的額竇系統,可以溫暖吸入體內的空氣,并且增加呼吸效率,適應于高寒低氧的環境;發達的聽泡前鼓室,增強對次聲波的敏感度,可以在開闊地帶更遠距離聽到獵物的動靜;較大的頰齒,能在寒冷環境下在獵物尸體冰凍前迅速吃完大部分的肉,且對已冰凍的尸體也有更好的咀嚼能力;較小的肩胛骨和骨盆,遠端肢骨很修長,代表力量相對較弱但有非常靈活的運動能力,適應在山地奔跑跳躍。

這些特征中,大部分是對山地環境,以及以羊亞科為主要獵物(羊類相對速度較慢,但肢骨短粗,角發達,反抗力量較強)的適應,只有少部分是對高寒低氧環境的適應。

此次識別出的5件化石的發現地分布在亞歐大陸多地,除了北京房山和門頭溝外,一件出自甘肅龍擔,還有兩件發現于葡萄牙和法國。在研究過程中,科研人員調查了歐亞大陸發現的上百件化石,最終初步排查出多件疑似雪豹的化石記錄,結合對豹屬動物系統發育的分析對比,最終才確認其中5件化石屬于雪豹,是雪豹演化進程中走出青藏高原的“小分支”。

在北京門頭溝牛眼洞除了發現有雪豹化石外,還有花豹化石,代表了世界上迄今所知唯一一個雪豹和花豹共存的化石點。現在花豹和雪豹也偶爾會共存在林地線附近,因此,兩者化石同一地點發現,對研究當時環境具有重要指示意義。

化石發現地未現古人類遺存

“這之中,發現在甘肅地區的雪豹化石距今約220萬至250萬年,之后在法國發現的雪豹化石距今約50萬至60萬年,北京周口店發現的雪豹化石可能距今20萬到30萬年,葡萄牙和北京門頭溝發現的化石都屬于晚更新世,距今大約1萬到10萬年之間。”江左其杲介紹,目前在發現雪豹化石的房山周口店第三地點和門頭溝牛眼洞都還沒發現古人類遺存。不過未來發現雪豹和人類共存的證據,也并非不可能的事情,但這還需要進一步的科學研究。

江左其杲表示,研究顯示,早在220萬到250萬年前,虎和雪豹就開始在演化中走上了不同的道路。但在七八十萬年前,青藏高原經歷了一次明顯抬升,出現了大規模冰蓋。同一時期,雪豹也進入了一個快速演化期,在經過后來的不斷演化,最終形成了現代雪豹的樣子。“這次的研究不但有助于了解雪豹的演化史,也幫助我們從側面了解了青藏高原生態系統的演化進程。”

為雪豹的保護提供重要參考

研究團隊還注意到,此次研究的中歐5例雪豹化石地點雖然可能海拔很低(低于500米),但全部屬于山地環境,且基本都有羊亞科物種分布(除葡萄牙地點沒有動物群記錄外),這再次印證山地地形和相關獵物對雪豹來說,可能比高寒更加重要。

論文的另一位共同通訊作者、中國科學院古脊椎所王世騏研究員認為,通過古生物學、分子生物學、有限元分析、物種分布模型的綜合研究并運用大數據,研究團隊揭示出了雪豹的演化歷程,并得出“對于雪豹而言,山地地形可能比氣候本身更加重要”這一結論,可為雪豹的保護提供重要參考,有望成為古生物學研究成果服務現生珍稀物種保護的范例。

來源:北京青年報、中國新聞網

來源: 北京青年報、中國新聞網

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

北京科技報

北京科技報