深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心/深圳三院艾滋病研究團隊(盧洪洲/何云/王俊/李倩等)在國際頂級期刊Nature子刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》(影響因子40.8)發表了題為“Comparing Acute versus AIDs ART initiation: HIV-1 integration sitesand clonal expansion”的研究論文。團隊探討了不同抗逆轉錄病毒治療(ART)時機對艾滋病毒儲存庫、HIV前病毒整合及對艾滋病功能性治愈的影響,為攻克艾滋病這一全球性健康挑戰提供了新思路。

HIV前病毒整合的細胞,猶如一張黑色的面紗,也如隱藏于海水之下的一座冰山。它們狡黠、隱蔽、深不可測,能夠給艾滋病患者帶來無限潛在威脅。研究團隊通過多年的努力與堅持,正在逐步揭開艾滋病病毒隱蔽而神秘的黑色面紗,以望實現艾滋病患者功能性治愈乃至徹底治愈的目的,也望實現“紅絲帶”這一象征著國際艾滋病防控組織共同抗擊疾病的愿景 (圖1)。

圖1

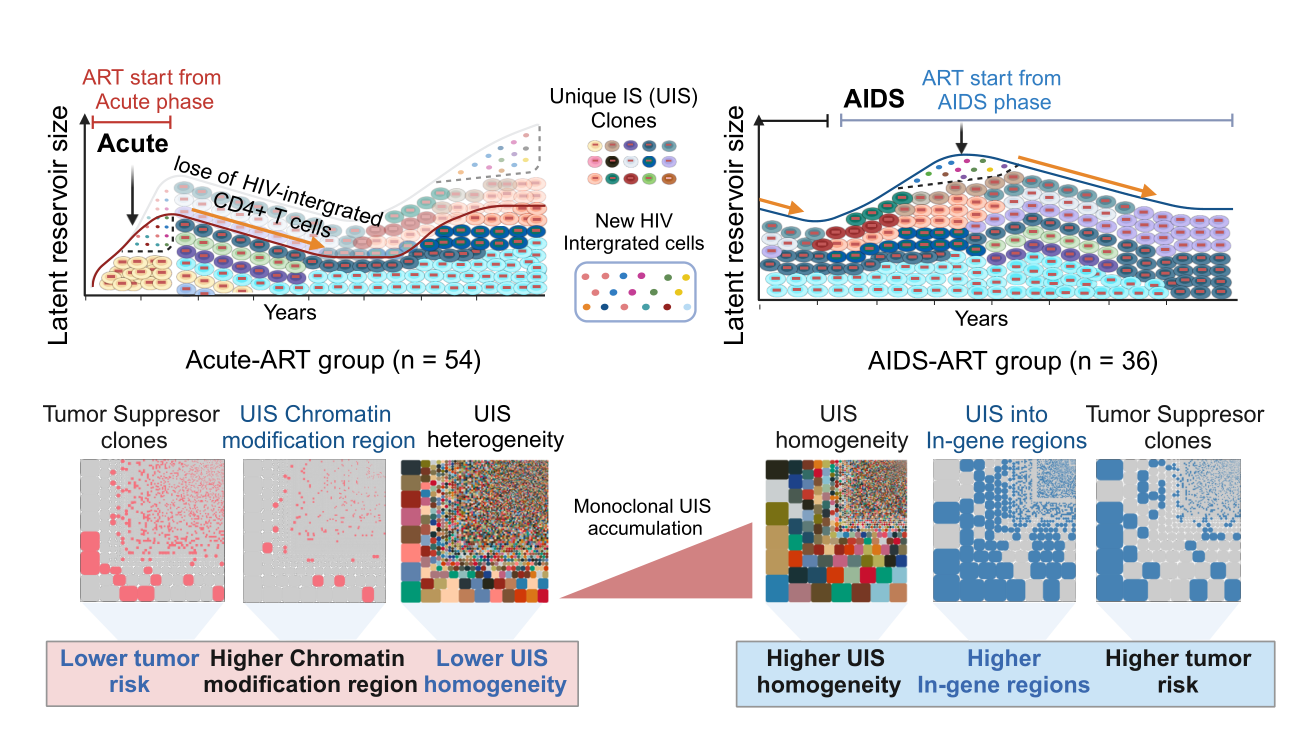

艾滋病功能性治愈是全球健康問題所面臨的重大挑戰。在過去幾十年,研究者們作出了重大努力,然而由于HIV與宿主基因整合的特性、HIV前病毒多樣化的特點、以及儲存庫持續存在等特征,使得艾滋病功能性治愈的目標難以實現。該項研究通過對90例艾滋病患者的HIV前病毒整合位點測序數據進行深入分析,比較了不同的ART時機對HIV前病毒整合克隆形成的影響,并提出了如下觀點(圖2):

1. 在AIDS階段啟動ART的患者,顯示出更高的UIS寡克隆發生率,較多的寡克隆降低了免疫細胞克隆異質性。降低了患者免疫組庫的多樣性,解釋了患者易于合并感染的原因。而在急性期啟動ART的患者,可以延緩UIS寡克隆的形成。

2. 對HIV前病毒整合的宿主細胞基因功能分析顯示,其寡克隆整合位點的基因相較于其他的整合位點,更傾向于富集在淋巴細胞激活和調控細胞周期相關的信號通路中。在AIDS階段啟動ART的患者,長期治療形成的寡克隆整合位點,相較于急性期啟動ART的患者,更傾向于出現在抑癌基因(TSGs)中,呈現更高的成瘤風險因素。

3. 在長期ART的患者中,寡克隆整合位點的比例非常高,部分患者中寡克隆整合位點的比例大于90%,對該部分長期治療的患者,分選鑒定及清除優勢寡克隆為艾滋病功能性治愈的提供了接近成功的可能。

圖2

該研究為了解HIV前病毒整合的動態變化提供了有價值的見解。闡明了不同治療時機的病毒整合克隆擴增機制,揭示了在AIDS-ART組中HIV前病毒整合位點的單克隆分布特性,及不斷增加的單克隆性降低了免疫系統的異質性,為艾滋病期患者機會性感染、腫瘤等疾病高發提供了潛在解釋。早期ART在減緩感染細胞的克隆擴展、減少穩定和持久的病毒儲存庫形成以及最終降低實現功能性治愈障礙方面發揮著關鍵作用。而深入解析HIV前病毒整合克隆的特征對于開發針對性清除策略以實現功能性治愈的目標、乃至根除病毒儲存庫至關重要。深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心/深圳三院艾滋病研究團隊王俊博士為本文的第一作者,盧洪洲教授、李倩研究員、何云主任為本文的通訊作者。

作者:邵憶楠

中國科普作家協會會員

北京慢性病防治與健康教育研究會科普專家

科普中國百佳科普號運營者

《漫話疫苗》系列叢書聯合作者

科學傳播初級職稱

一個不太專業但10年來公益答疑和辟謠幾萬次的普通行業人員

愿

-丸-

免責聲明:本文為個人興趣創作,僅為讓更多普通人對疫苗有更加清晰的認識,內容觀點不代表任何組織、單位、機構,未接受任何形式贊助,所有配圖均來自網絡公開平臺,如果內容有誤,大家多做自我批評(不是)。

來源: 鹵煮疫苗

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

鹵煮疫苗

鹵煮疫苗