溫帶稀樹草原分布廣泛,是我國開展東部沙地生態恢復的理想目標,但其分布和面積尚未明晰。中國林科院首席科學家盧琦團隊,提出一套基于隨機森林算法,融合無人機和高分衛星影像數據的稀樹草原遙感識別方法,首次生成了中國東部沙地溫帶稀樹草原空間分布圖。研究發現,中國東部沙地溫帶稀樹草原集中分布于科爾沁沙地北部、渾善達克沙地中東部和大興安嶺南麓山地向平原過渡的區域,總面積為3.27×106ha。稀樹草原類型主要為榆樹稀樹草原、櫟樹/槭樹稀樹草原和灌叢稀樹草原。該研究成果為制定該區域生態系統保護和恢復政策提供了精確的基礎地理空間數據。

稀樹草原在全球陸地凈初級生產力和碳匯的年際變化中發揮著重要作用。近年來,分布于中國北方沙地的溫帶稀樹草原因其獨特的樹草共存景觀逐漸受到關注。其顯著特征其特征是連續或不連續分布的草本植物與稀疏分布的木本植物(喬木和灌木)。明確中國東部沙地現存溫帶稀樹草原的空間分布和范圍圖,對于中國東部沙地荒漠化防治和植被恢復至關重要。

目前,關于中國溫帶稀樹草原地理分布及類型的資料非常有限。現有全球生態地理區劃圖和地表覆蓋產品難以反映中國溫帶稀樹草原的實際分布情況。國內對溫帶稀樹草原的分布研究主要基于學者實地考察和文獻挖掘,大多數溫帶稀樹草原植被遙感監測是在樣方或局部區域開展,對于區域尺度的稀樹草原面積和分布的定量結果仍是空白。

稀樹草原樹草混合帶來的空間異質性高的特點,使稀樹草原識別和制圖一直是遙感制圖研究的挑戰。研究團隊基于隨機森林和分類回歸樹算法,融合無人機和高分衛星影像數據,構建了一套分離木本和草本植物并分別估算覆蓋度,準確快速識別區域稀樹草原分布的新方法。繪制了科爾沁、渾善達克沙地溫帶稀樹草原分布圖,并闡明中國東部沙地溫帶稀樹草原的地理分布、降水和土壤空間特征。該研究主要的方法流程圖如圖1所示。

圖1 基于無人機和衛星影像的溫帶稀樹草原識別方法流程圖

結果表明,研究提出的方法對稀樹草原上木本和草本植物覆蓋度估算均方根誤差分別為10.69%和11.67%,決定系數分別為0.66和0.63,新方法可以精準量化單一衛星像元中的木本和草本植物覆蓋度。與其他數據產品的對比結果表明,該研究估算的木本植物覆蓋度具有更高的可信度,更接近該區域真實的木本植物覆蓋度。中國東部沙地溫帶稀樹草原分布圖識別精度較高,評估結果顯示總體精度為0.88,平均精度為0.85。

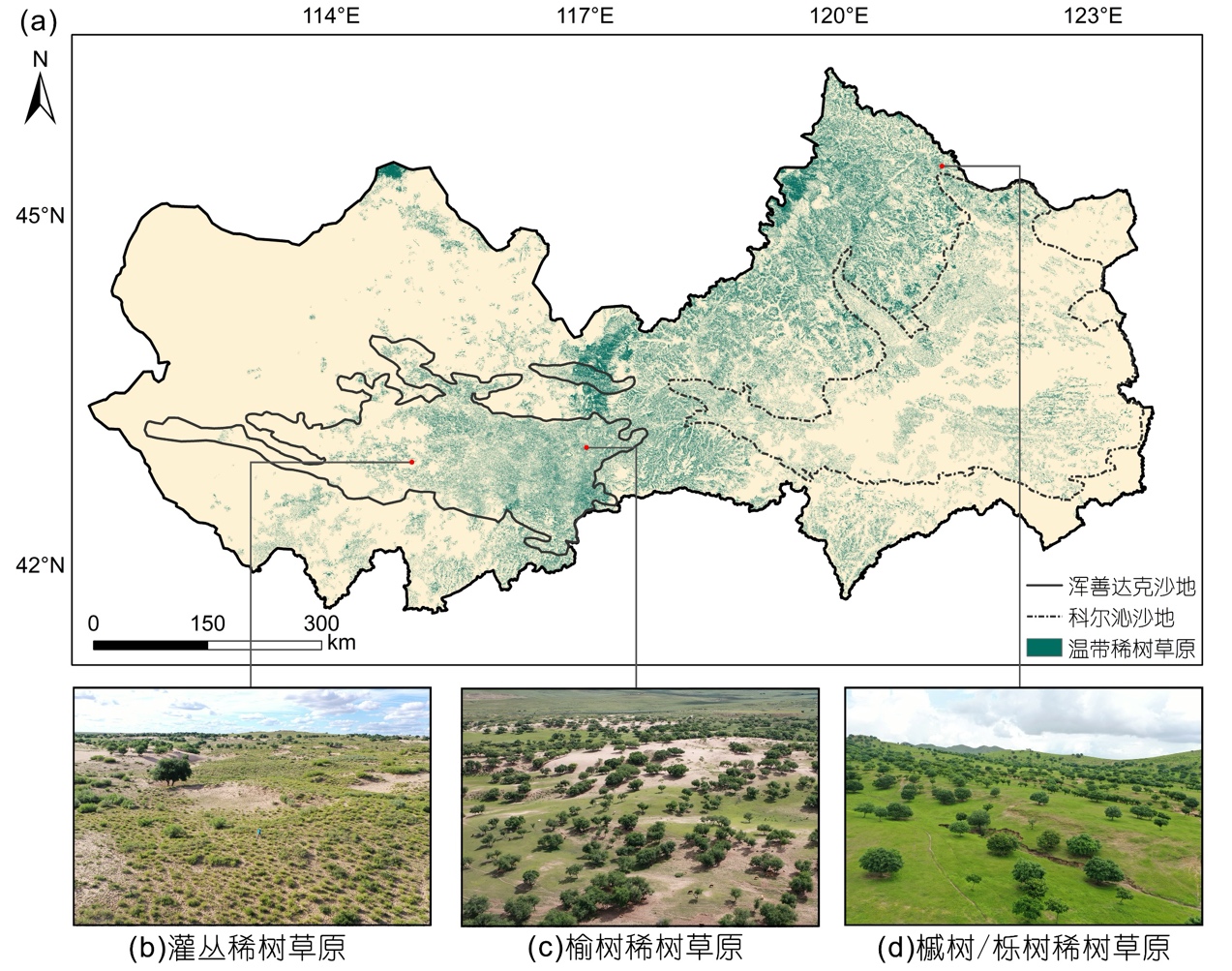

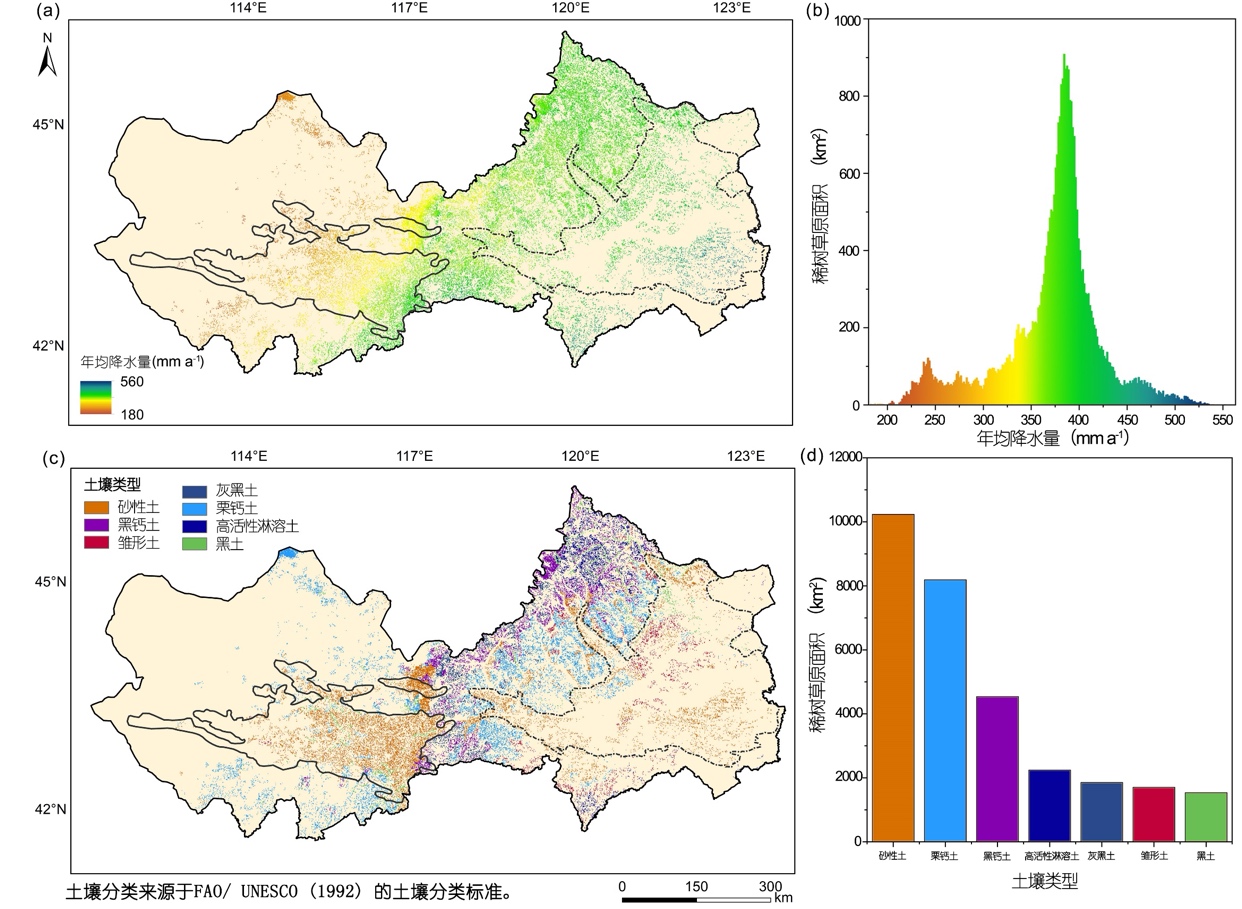

中國東部沙地溫帶稀樹草原集中分布于科爾沁沙地北部、渾善達克沙地中東部和大興安嶺南麓山地向平原過渡的區域,總面積為3.27×106ha(圖2)。木本植物覆蓋度范圍主要在5%~45%,草本植物覆蓋度范圍主要在30%~85%。稀樹草原類型主要為榆樹稀樹草原、櫟樹/槭樹稀樹草原和灌叢稀樹草原。溫帶稀樹草原集中分布于年降水量在330~420mm的區域,土壤類型主要為沙性土、栗鈣土、黑鈣土(圖3)。

圖2 溫帶稀樹草原(a)分布圖及(b)各稀樹草原類別景觀特征

圖3 中國東部沙地溫帶稀樹草原分布區降水和土壤類型特征

研究所繪中國東部科爾沁、渾善達克沙地溫帶稀樹草原空間分布圖,提供了兩大沙地溫帶稀樹草原地理分布和面積的精確信息。數據成果可支撐我國溫帶稀樹草原生態系統保護和利用、東部沙地荒漠化防治和生態系統恢復等相關科學研究和保護政策制定。研究方法為全球尺度稀樹草原精細分類制圖及稀樹草原動態變化分析提供了新思路。

了解詳情,請閱讀全文

李曉雅, 王鋒, 段濤, 楊凱捷, 楊斌, 王春梅, 田昕, 盧琦. 2025. 中國東部沙地溫帶稀樹草原的分布與制圖. 中國科學: 地球科學, 55(1): 126–140

來源: 《中國科學》雜志社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

《中國科學》雜志社

《中國科學》雜志社