談到某個疾病的成因問題,往往都會有先天和后天因素,那么,扁平足也不例外,扁平足到底是先天因素多一點,還是后天因素多一點呢?,先天或后天因素都可不同程度的導致足踝部肌肉、肌腱或韌帶功能不全,以及骨骼結構異常,進而無法維持正常的足弓生理結構,最終引發足弓塌陷,形成扁平足。上一章節作者對相關內容做了簡單的匯總,為了讓讀者更詳細的了解平足癥的病因,作者將有關扁平足的成因做一總結,并用通俗易懂的科普文章推送給大家,希望有所幫助。

【平足癥的病因】

1.先天性扁平足

遺傳因素:父母中有一方或雙方患有扁平足,或可遺傳給子女。

發育畸形:跗骨聯合(跗骨包括跟骨、距骨、足舟骨、骰骨和3塊楔骨)。跗骨是組成足后半部的短骨,共有7塊,跗骨聯合是一種罕見的骨骼發育畸形,表現為原本獨立的兩塊或更多跗骨異常融合,導致跗骨間的關節活動度顯著降低甚至完全消失。在先天性扁平足中,跗骨聯合是較為常見的病因,其中跟距跗骨聯合和跟舟跗骨聯合較為多見。其他跗骨聯合,如距舟聯合、跟骰聯合、舟骰聯合、舟楔聯合等較為少見。

發育畸形:副舟骨,舟骨為7塊足跗骨中的一塊,副舟骨是一種先天性異常,表現為在舟骨結節部位形成一個額外的、獨立的骨骼結構,即副舟骨。正常情況下,脛后肌腱經過舟骨的內側面的“下面”,而副舟骨的存在,迫使脛后肌腱走形于副舟骨內面的“上面”,且比較牢固地止于副舟骨上。這一改變破壞了脛后肌腱提起足縱弓及使足內翻的作用。

發育畸形:先天性垂直距骨,可分為骨性畸形與軟組織病變。

骨性畸形:舟骨與距骨頸的背側形成異常關節,導致距骨被固定在垂直位置。

軟組織病變:包括脛舟韌帶和距舟背側韌帶攣縮,跟舟韌帶被拉伸、松弛,趾長伸肌、拇長伸肌、脛前肌、腓骨長短肌及跟腱攣縮,腓骨長肌、脛后肌腱移向踝前方起背伸肌的作用等。?

2.后天性扁平足

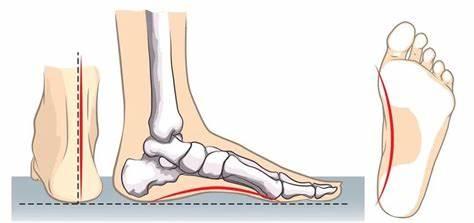

脛后肌腱功能不全,后天性扁平足通常由足部外傷、疾病或慢性勞損引起,這些因素損傷足骨和維持足弓的韌帶和肌肉。脛后肌腱如同橋梁的懸拉索,維持著足弓的正常形態。若脛后肌腱發生炎癥或退變,足弓高度將逐漸塌陷。

骨與韌帶的損傷,如足部軟組織損傷、骨折或者骨折伴有韌帶損傷等等。

足骨與關節的病理性破壞,足部骨病,如類風濕性關節炎、骨關節結核等。

神經肌肉病變,脊髓灰質炎(也就是小兒麻痹癥)患者,足內外在肌力失衡后,可遺留扁平足、內外翻畸形等。

功能性損傷,長期負重站立、體重增加、懷孕以及長途跋涉導致的過度疲勞等因素,會使維持足弓的肌肉、韌帶、關節囊及腱膜等軟組織逐漸衰弱,進而使足弓逐漸低平。長期患病臥床、缺乏鍛煉,以致肌萎縮、肌張力減弱時,在負重時可有足弓下陷。

退行性變,扁平足也會隨著年齡的增長而發生。由于年齡增加,脛后肌腱逐漸變性,逐漸難以保持足弓結構,導致扁平足發生,這種情況往往也不需要特殊處理。

【平足癥的臨床癥狀】

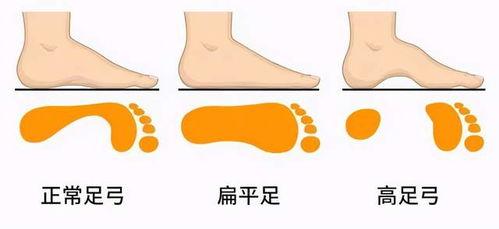

大多數扁平足患者并不表現出明顯癥狀,而少數患者則可能出現足踝部及小腿下部的疼痛,且常伴隨站立姿勢和行走步態的異常。

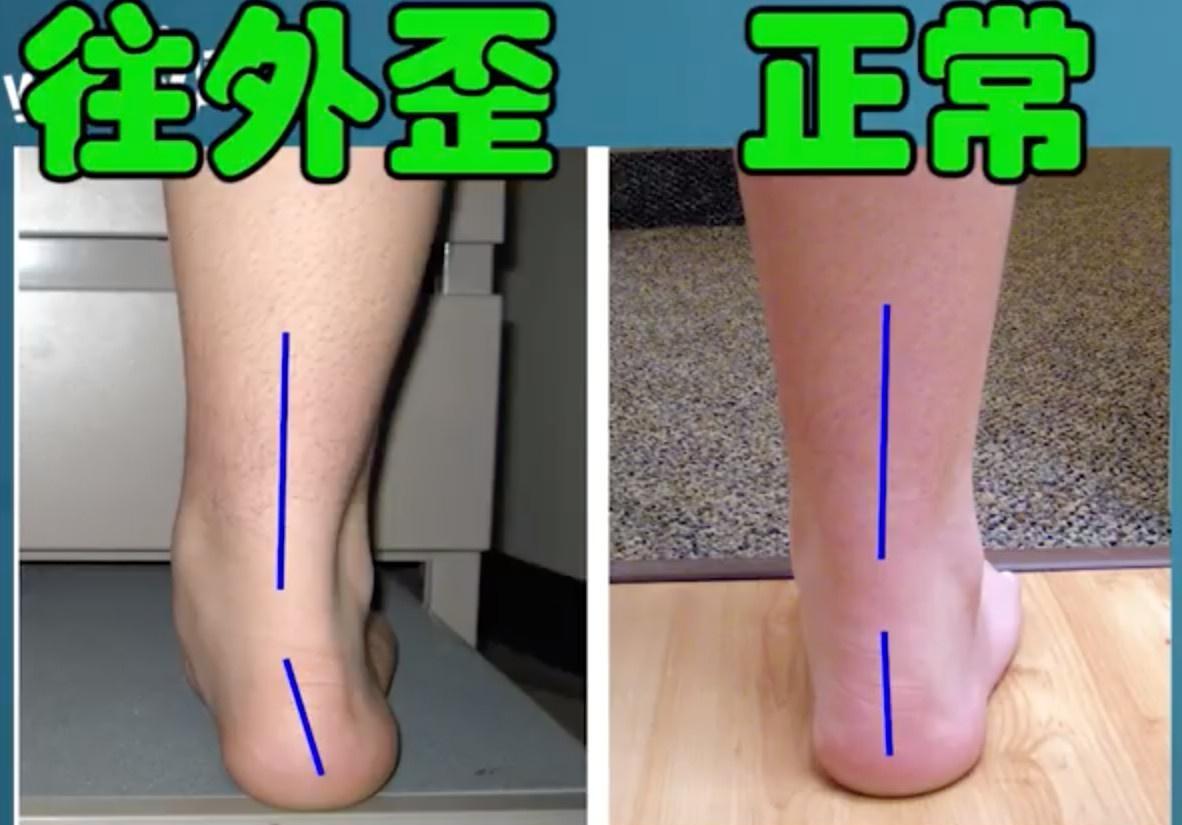

典型癥狀有癥狀者:足中部內側疼痛,向腳踝及小腿內側延伸,提踵(抬起腳后跟)、長時間站立或步行時加重,休息時減輕。患者還可能出現站立時足跟外翻、足內緣顯得飽滿、足縱弓變得低平甚至消失、舟骨結節向內側突出等癥狀,步態也可能出現異常,如外八字步態,這些都會導致患者鞋子后跟內側緣容易磨損。此外,還可出現行走或運動能力下降。

伴隨癥狀可有足踝關節腫脹,或伴有拇趾外翻、后跟外翻或膝關節X型腿畸形等。

由于該病早期或輕癥患者無明顯不適癥狀,曾經也未引起醫務人員的關注,當然,知曉率也低,導致尤其是兒童逐漸發展加重出現足部畸形、足部疼痛、行走障礙等癥狀出現后才前往醫院就診;失去了早期支具矯正的機會,近年來在國家大力倡導健康中國的政策引領下越來越重視全民健康問題,當然也包括產前各種先天疾病的篩查和阻斷等等,若家長發現孩子有扁平足癥的可能,也應及時前往醫院確診。一般情況下醫生只需通過觀察患者的足部情況并詢問病史,即可進行診斷,有時也需要借助一些影像學檢查,總之,如有身體任何部位的不適,請及時找專業的醫生就診,遵醫囑進行防治。(圖片來自網絡,如有侵權,聯系刪除)。

來源: 徐斌醫師

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

徐斌醫師

徐斌醫師