在麻省理工學院 4 號樓的地下室,有一個被學生們稱為「創新的搖籃」的實驗室——4-061 實驗室。在這里,Donald Sadoway 教授自 1990 年代后期就開始了他對于固體聚合物電解質 (SPE) 鋰金屬電池的研究。這個實驗室見證了無數個日夜的辛勤工作和無數次的實驗失敗,但也正是這些挑戰,孕育出了改變世界的創新發現。

在過去的三十余年中,麻省理工學院始終未曾放慢對固態聚合物電解質 (SPE) 研究的腳步。隨著人工智能技術的迅猛發展,麻省理工學院的科研團隊正借助機器學習和數據驅動的策略,開啟了一系列的創新研究。他們運用先進的算法和海量數據,旨在突破傳統材料的局限,為電池技術的未來開辟新的可能性。

不久前,麻省理工學院與豐田研究所的科研團隊攜手合作,運用生成式人工智能技術,進行了聚合物電解質的全新設計。他們比較了基于 GPT 的 minGPT 和基于擴散的 1Ddiffusion、diffusion-LM 模型,采用了預訓練和微調的方法,成功地創造出了一大批新穎、多樣化且具有潛在應用價值的聚合物。這一成果不僅展示了人工智能在材料設計領域的強大潛力,也為固態電解質的發展注入了新的活力。

下一代鋰電池的希望之星:AI 助力固態聚合物電解質的創新突破

固態聚合物電解質 (SPEs) 被廣泛認為是下一代鋰離子電池的有力候選材料,相較于液態電解質,它們在安全性、能量密度和制造性能方面展現出顯著的優勢。然而, SPEs 的離子導電性通常比商業化液態電解質低幾個數量級,這一特性嚴重限制了它們的實際應用。為了應對這一挑戰,科研人員已經開展了廣泛的實驗和計算研究。

一方面,研究人員發現數據挖掘為理解物質結構與性能之間的關系提供了新的解決方案。早在 2021 年,上海交通大學的研究團隊在 Nano Energy 期刊上發表了一項題為「Harnessing Artificial Intelligence to Holistic Design and Identification for Solid Electrolytes」的研究,他們結合機器學習模型和有限的 DFT 計算,從超過 29,000 個設計的石榴石 (Garnet Solid State Electrolyte) 結構中,快速篩選出 12 個在室溫下具有極低電子電導率的候選物。這種方法在計算上縮短了至少 95 年的篩選周期,為固態電解質的設計和發現開辟了新的思路和方法。

到了 2023 年,日本東北大學的研究團隊在題為「The dynamic database of solid-state electrolyte (DDSE)」的研究中,構建了一個動態的全固態電池電解質數據庫,并利用機器學習預測離子電導率,為實驗合成的新材料提供了性能參考。

另一方面,研究人員也致力于通過新材料的挖掘來提升聚合物的離子導電性。目前,盡管高溫操作、添加輔助添加劑、共聚物化等常見方法取得了一定的進展,但它們大多依賴于聚乙烯氧化物 (PEO)。受限于材料本身的局限性,PEO 材料已經成為了 SPE 技術發展的一大障礙。但是,現階段對于非 PEO 聚合物的探索仍然相對有限。為了探索更廣闊的非 PEO 聚合物空間,機器學習和數據驅動方法開始被廣泛應用于聚合物屬性預測和逆向設計。

盡管人工智能可以加速新聚合物的發現,但它也帶來了獨特的挑戰。一般來說,人工智能預測的準確性依賴于豐富、多樣、廣泛的初始數據集,因此高質量的數據至關重要。此外,設計一套能夠生成化學上真實且可合成的聚合物的算法也是一項復雜的任務。因此,在各種機器學習方法中,生成式設計因其能夠從數據中學習并創造新的候選物質而顯得尤為突出。這種方法不僅有望通過學習現有數據來擴展聚合物數據庫,還能幫助定制化設計特定目標的聚合物材料。

然而,目前很少有研究利用這些先進的生成式 AI 技術來進行聚合物的生成。為了研究生成式 AI 技術在非 PEO 材料方面的應用,尤其是在具有高度結構隨機性的非晶材料的聚合物電解質領域,麻省理工學院和豐田研究所的研究團隊在一項最新研究中深入研究了不同先進生成式模型在聚合物生成中的復雜性,并提出了一種可以持續生成和評估新的基于 GPT 和擴散模型的聚合物電解質的從頭設計方法,為實驗檢驗提供了新的候選物。

minGPT 勝過擴散模型:預訓練策略提升數據集適應性

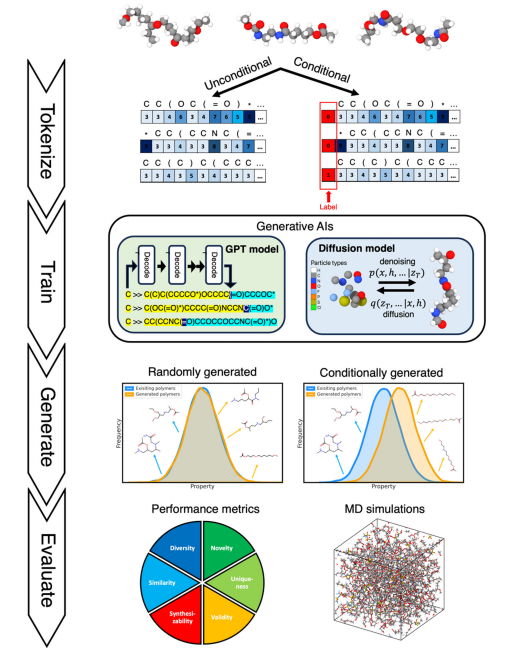

在麻省理工學院的最新研究中,為了開發有價值的新型聚合物電解質材料,該研究該研究通過標記 (tokenize)、訓練 (Train)、生成 (Generate)、驗證 (Evaluate) 四大模塊,為聚合物生成設計了一個系統的評估方案。

該研究的工作流程

首先,在標記 (tokenize) 階段,研究人員首先選擇了一個包含 6,024 種不同非晶聚合物電解質的 HTP-MD 數據集。這些聚合物的離子傳輸屬性主要通過分子動力學 (MD) 模擬計算得出。

基于這個數據集,在訓練 (Train) 階段,研究人員比較了幾種不同的生成式 AI 模型 (Generative AIs),包括 GPT 模型的一個流行的開源 PyTorch 復現項目——minGPT,以及兩種擴散模型:一維去噪擴散概率模型 (1Ddiffusion) 和擴散語言模型 (diffusion-LM),在聚合物生成方面的性能。

通過這些模型的比較,研究人員希望能夠找到一種最有效的方法來生成具有理想屬性的聚合物電解質。鑒于三個模型具有不同的損失函數,損失值可能無法為化學系統提供全面評估。因此,研究人員提出了一種包含 6 個不同的指標的評估聚合物生成的方法,從而可評估模型在不同超參數組合下的性能。

1Ddiffusion 模型是對去噪擴散概率模型 (DDPM) 的改進,最初是為了圖像生成而開發的。

在 diffusion-LM 模型中,非自回歸語言模型架構與連續擴散的概念相結合,可用于生成文本。

在這項研究中,研究人員首先研究了無條件 (Unconditional) 生成情況下的模型架構性能,即在沒有任何屬性約束的情況下,使用 HTP-MD 數據集來訓練生成模型,以學習聚合物的「語言」。在無條件生成的過程中,模型可在生成 (Generate) 階段被訓練可隨機生成 (Randomly generated) 新穎的、化學上有效的、獨特的和可合成的聚合物。

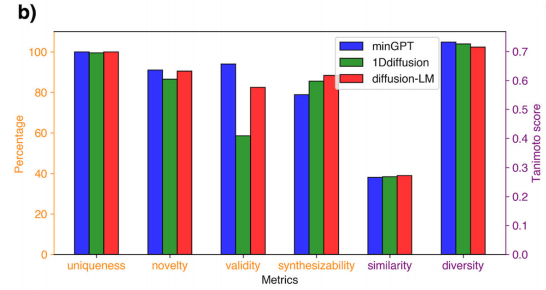

結果如下圖所示,minGPT 模型和 diffusion-LM 模型的表現相當,而 1Ddiffusion 模型的表現相對較差。在計算成本方面,minGPT 模型在訓練和推理方面比基于擴散的模型更高效。在 Tesla V100 GPU 核心 (16GB RAM) 上,訓練最優的 minGPT 模型僅大約需要 3-4 分鐘,而最優的 1Ddiffusion 和 diffusion-LM 模型則需要大約 2 小時的訓練時間。

無條件生成的不同評價指標下不同模型的性能比較

接下來,該研究進一步引導生成模型創建具有理想屬性的聚合物電解質,研究了在條件生成 (Conditional) 情況下的模型架構性能。例如,為了實現高離子導電性,研究人員首先將 HTP-MD 數據集中的聚合物分為高導電性和低導電性兩組,然后利用從無條件生成任務的超參數調整中獲得的最優模型架構在生成 (Generate) 階段有條件的生成 (Conditionally generated) 具有高導電性的聚合物電解質。

最后,他們使用圖神經網絡 (GNN) 模型來預測生成聚合物的離子導電性,在測試的 46 個候選材料中,最終篩選出 17 個具有優越的離子導電性的聚合物。結果還表明,與無條件生成的發現一致,minGPT 模型在條件生成中也超越了 1Ddiffusion 和 diffusion-LM 模型,實現了更優越的平均得分。這表明 minGPT 模型不僅在生成新穎聚合物方面表現出色,還能有效地引導生成具有特定理想屬性的聚合物電解質。

條件生成的不同評價指標下不同模型的性能比較

由于 minGPT 模型在無條件和條件生成方面都優于基于擴散的模型。因此,研究人員進一步研究了預訓練和微調方法對 minGPT 模型的影響。具體來說,他們比較了兩種不同的訓練策略:一種是從頭開始在 HTP-MD 數據集上直接訓練的 minGPT 模型,另一種是先在 PI1M 數據庫上進行預訓練以進行無條件生成,然后再在 HTP-MD 數據集上進行微調以實現條件生成的 minGPT 模型。

PI1M 數據庫:包含 100 萬聚合物單體的基準數據庫,但缺乏聚合物的離子導電性信息

研究結果表明,預訓練策略顯著縮短了微調的訓練時間,并提高了條件生成的有效性和獨特性得分。此外,預訓練還增強了模型捕捉 HTP-MD 數據集中聚合物特性的能力,并在生成過程中產生了更廣泛的聚合物多樣性。這意味著,先在大規模數據庫上進行預訓練,模型能夠更好地適應特定數據集的需求,從而在生成新型聚合物時表現出更高的效率和準確性。

麻省理工學院攜手豐田研究所,推動 AI 在汽車領域的廣泛應用

事實上,這項研究并非麻省理工學院與豐田研究所的首次合作,雙方的合作歷史可追溯到 10 年前,成果也頗為豐碩。

早在 2015 年 9 月,豐田汽車公司就宣布將在未來 5 年內投入 5 千萬美元,與麻省理工學院和斯坦福大學合作建立研究中心,共同研發無人駕駛汽車。這一合作為 AI 在汽車研發中的廣泛應用奠定了基礎。

僅僅一年之后,麻省理工學院的運輸與物流中心 AgeLab 就與豐田合作安全研究中心 (CSRC) 共同發布了名為 DriveSeg 的創新性開放數據集。該數據集通過視頻捕捉駕駛場景,提供的數據流更接近真實的動態駕駛情況,極大地推動了機器學習、場景理解和行為預測等領域的發展。

到了 2020 年,麻省理工學院、豐田研究所和斯坦福大學的研究團隊在 Nature 上發表了一篇論文「Closed-loop optimization offast-sprotocols for batteries withcharginmachine learning」,介紹了一種機器學習模型,該模型將電池充電測試時間從近兩年縮短至 16 天,縮短了近 15 倍,并能準確預測電池的使用壽命。這一方法有望加速電池開發的各個環節,幫助制造商更高效地設計和制造電池。

盡管五年之約已經到期,但多方的合作并未止步。2021 年,麻省理工學院、豐田研究院、斯坦福大學和 SLAC 的研究團隊再度在《Nature Materials》上發表了一篇題為 Fictitious phase separation in Li layered oxides driven by electro-autocatalysis 的文章,首次將「科學機器學習」應用于電池循環研究,推翻了關于鋰離子電池充電和放電的傳統假設,并為設計能夠在 10 分鐘內完成充電的長壽命電動汽車電池提供了新的規則。

如今,麻省理工學院與豐田研究所再次攜手,開發了一種可以持續生成和評估新的聚合物候選物的方法。這一方法在解決復雜的聚合物設計問題和推動下一代電池材料的搜索方面具有巨大潛力。

鋰電池產業的升級與變革:AI 助力關鍵動力

從電動汽車的廣泛應用,到我們日常使用的智能手機、筆記本電腦等消費電子產品,再到智能家居設備,鋰電池以其高效的能量存儲能力,為這些設備提供了強大的動力支持。

在全球范圍內,各國政府均對鋰電池的開發給予了極大的關注,例如,為落實《新產業標準化領航工程實施方案 (2023―2035 年)》,工信部等四部門在 2024 年 11 月剛剛印發了《國家鋰電池產業標準體系建設指南 (2024 版)》,旨在加強鋰電池產業標準工作頂層設計,促進鋰電池產業健康有序發展。

美國、歐洲和韓國等國家和地區也在加大鋰電池研發的投入,以確保在全球競爭中保持領先地位。例如,2021 年 11 月,由美國能源部、國防部、商務部、國務院四部門聯合組建的聯邦先進電池聯盟 (FCAB) 發布了 2021-2030 年美國鋰電池國家藍圖,旨在引導對美國鋰電池制造價值鏈的投資,創造就業機會。這些政策不僅促進了技術創新,也為鋰電池的廣泛應用提供了堅實的基礎。

然而,由于不同設備對性能要求的不斷提高,目前鋰電池的研發仍然面臨著材料創新進展相對緩慢、大量電池數據難以有效處理和分析等持續的挑戰和創新需求。

鋰電池行業正處于技術革新的浪潮之巔,而 AI 無疑是引領這場技術復興的核心驅動力。例如,作為全球最大的鋰電池制造商,寧德時代 (CATL) 已經利用 AI 技術優化了回收流程,在鋰電池回收領域取得了顯著進展,將鋰回收率提高至 91%。芯動科技通過運用先進的人工智能算法和大數據分析技術,對鋰電池生產的各個環節進行了深度優化,不僅提升了鋰電池生產的智能化水平,還加速了新型鋰電池材料的研發和應用。

未來,鋰電池產業仍將經歷顯著的升級和變革。隨著技術的不斷進步和市場需求的持續增長,鋰電池將在能源轉型和可持續發展中扮演越來越重要的角色。在這段旅途中,AI 技術正展現出前所未有的姿態,為產業的進一步升級提供源源不斷的關鍵動能。

來源: HyperAI超神經

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

HyperAI超神經

HyperAI超神經