作者:潘鵬偉 鄭州大學第一附屬醫院

審核:張 齊 鄭州大學第一附屬醫院 副主任醫師

當前社會,腦血管疾病的發生率較高,且發病年齡有年輕化的趨勢。隨著醫療手段的干預,不少患者可達到完全恢復,也有不少患者遺留嚴重后遺癥,或者疾病恢復較慢,維持基本生理需求的活動(飲食、排泄等)均須在床上進行。在照顧這類患者的時候,由于其身體活動能力減弱、免疫功能下降及自我護理能力降低等原因,極易發生壓瘡、下肢深靜脈血栓形成、肺部感染和泌尿系統感染等并發癥。一旦發生上述并發癥,對患者的恢復不利,同時也會加重患者的病情,有時嚴重的并發癥也可能造成不可挽回的后果。采取合理、有效的護理方法可預防和減少并發癥的發生。下面介紹幾種常見的臥床患者可能發生的并發癥以及相關的護理方法。

圖1 版權圖片 不授權轉載

一、壓瘡

壓瘡,也稱壓力性損傷,是指皮膚和(或)皮下組織的局限性損傷,通常發生在骨突出部位、與醫療器械或其他器械接觸的部位。壓瘡的皮膚可以完整,也可能是潰瘍,可能伴有疼痛。

1.壓瘡發生的風險因素

壓瘡發生的主要風險因素有:①外源性因素:如垂直壓力、剪切力。②內源性因素:如行動和行為受限(如近期發生的下肢骨折、脊髓損傷)、感覺障礙、高齡、營養不良、皮膚潮濕(如大、小便失禁)等。③醫源性因素:如使用石膏、呼吸機面罩及其他固定支架等醫療器械。

2.壓瘡的預防和護理

(1)保持皮膚清潔、干燥。建議在易受浸漬或過于干燥的皮膚部位使用皮膚保護產品。注意不可用力擦洗骨隆突處皮膚。

(2)妥善安置體位。可把軟枕等減壓工具沿小腿全長墊起,確保足跟不與床面直接接觸。除病情或治療需要外,避免患者長時間處于床頭抬高超過30°體位;側臥位時保持背部與水平床面成30°~40°夾角。安置體位時應避免皮膚與醫療器械直接接觸。

(3)及時變換體位。患者病情允許時,使用普通床墊應至少每2小時變換一次體位;使用高規格泡沫床墊可延長至每3~4小時變換一次體位。操作過程中避免拖、拉、推、拽等動作。

(4)使用減壓工具。建議使用高規格泡沫床墊,也可使用交替充氣床墊等減壓床墊。局部可使用軟枕、預防性敷料等局部減壓工具。

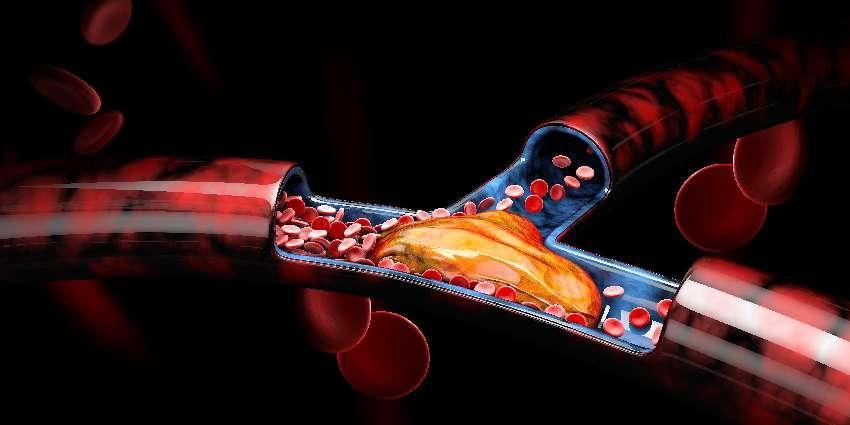

二、下肢深靜脈血栓形成

深靜脈血栓形成是指血液在深靜脈管腔內不正常的凝結,使血管完全或不完全阻塞,多見于下肢。下肢深靜脈血栓形成一般無明顯臨床癥狀,容易被忽視。對于有癥狀的患者,主要表現為下肢腫脹、疼痛,部分患者還會出現肢體皮溫升高、皮膚顏色改變等,同時可能伴有體溫升高、脈率增快等全身反應。

圖2 版權圖片 不授權轉載

1.下肢深靜脈血栓形成的風險因素

(1)靜脈損傷的相關因素:創傷、手術、化學性損傷、感染性損傷等。

(2)血流淤滯的相關因素:長期臥床、癱瘓、制動、既往血栓病史等。

(3)血液高凝狀態的相關因素:高齡、肥胖、惡性腫瘤、紅細胞增多癥、人工血管或血管腔內移植物、妊娠、產后、長期口服避孕藥等。

2.下肢深靜脈血栓形成的預防及護理

(1)宣教預防知識:在病情允許的情況下,鼓勵患者多飲水,避免血液濃縮;建議患者改善生活方式,如戒煙、戒酒、控制血糖及血脂等。

(2)正確指導和協助患者床上活動,如踝泵運動、股四頭肌功能鍛煉等。

(3)避免在膝下墊硬枕和過度屈髖,病情允許時可抬高患肢,促進靜脈回流。

圖3 版權圖片 不授權轉載

(4)定時評估患者雙下肢情況,發現腫脹、疼痛、皮膚溫度和色澤變化及感覺異常時,及時通知醫生并處理。

(5)使用梯度壓力襪。使用前根據產品說明書測量患者下肢尺寸,選擇合適型號的梯度壓力襪;使用期間,定時檢查梯度壓力襪穿著是否正確以及下肢皮膚情況;在患者耐受的情況下,建議日夜均穿著,可間歇脫下。

(6)使用間歇充氣加壓裝置或靜脈足底泵。

三、肺部感染

肺部感染性疾病包括肺炎和肺膿腫等,其中肺炎最為常見。肺炎是指終末氣道、肺泡和肺間質的炎癥,可由病原微生物、理化刺激和免疫損傷等所致。常見臨床表現包括發熱、咳嗽、咳痰,或原有的呼吸道癥狀加重,并出現膿性痰或血性痰,伴或不伴胸痛。

圖4 版權圖片 不授權轉載

1.肺部感染的風險因素

臥床是肺部感染發生的重要因素,其他因素還包括以下幾類。

(1)患者因素:如年齡≥65歲;吸煙;長期酗酒或營養不良;患有慢性肺部疾病或其他疾病,如惡性腫瘤、免疫功能低下、糖尿病、心力衰竭、慢性腎功能不全、慢性肝臟疾病、神經肌肉疾病等。

(2)誤吸相關因素:如吞咽功能障礙、胃食管反流、胃排空延遲、意識障礙、精神狀態異常、牙周疾病或口腔衛生狀況差等。

(3)環境因素:如通風不良、空氣污濁、季節及氣候變化等。

2.肺部感染的預防及護理

(1)做好基本預防措施,包括保持環境溫濕度適宜、按需吸痰、保持患者口腔清潔等。

(2)抬高床頭。在病情允許及鼻飼過程中,床頭抬高30°~45°,并在鼻飼后保持30分鐘為宜。

(3)早期下床活動。在保證患者安全的前提下,提倡并協助患者早期下床活動。

(4)進行呼吸功能鍛煉和促進有效排痰。指導患者練習使用腹式呼吸等呼吸功能鍛煉方法及有效咳嗽方法。對于長期臥床、咳痰無力的患者,定期為臥床患者翻身,采用霧化吸入、胸部叩擊、體位引流、振動排痰、吸痰等措施促進排痰。

四、泌尿系統感染

泌尿系統感染又稱尿路感染,常見的臨床表現包括尿頻、尿急、尿痛、腰腹部疼痛等,可伴有體溫升高等全身癥狀。部分患者(如老年、妊娠期女性等)可無感染癥狀,僅表現為尿液檢查結果異常。

1.泌尿系統感染的風險因素

臥床是泌尿系統感染發生的重要因素,其他因素還包括以下幾類。

(1)患者因素:年齡≥65歲;絕經后及妊娠期女性;大、小便失禁;少尿;營養不良;意識障礙等。

(2)疾病相關因素:合并有泌尿系統疾病(如慢性腎臟疾病、尿路結石、前列腺增生、膀胱-輸尿管反流等)或其他疾病(如糖尿病、晚期腫瘤、高尿酸血癥等)。

(3)醫源性因素:如導尿、留置導尿管、膀胱造瘺等。

2.泌尿系統感染的預防及護理

(1)病情觀察:每天評估患者體溫、有無腰腹部疼痛、排尿情況(尿頻、尿急、尿痛癥狀)及尿液性質(顏色、性狀、尿量等)。

(2)會陰部護理:未留置導尿管者,每天使用41~43℃溫水清洗會陰部及大腿內上1/3處;留置導尿管者,每天使用溫水、生理鹽水或滅菌注射用水清洗會陰部、尿道口、導尿管表面。每天進行會陰部護理1~2次,并可根據患者病情及治療需要(如大、小便失禁等)增加頻次。

(3)對于留置導尿管者,除做好以上預防措施外,還應做好管路護理,建議如下。①妥善固定導尿管和集尿袋,保持集尿袋始終低于膀胱水平并避免接觸地面,在活動或搬運患者時夾閉引流管,防止尿液逆流。②保持集尿裝置密閉、通暢和完整,盡量避免斷開導尿管與集尿袋。③及時傾倒集尿袋(至少每8小時傾倒一次或集尿袋2/3滿時或轉運患者前),避免集尿袋的排尿口觸碰到收集容器,并及時關閉排尿口。④更換導尿管:導尿管更換時間不應長于產品說明書要求的時限,如出現導尿管破損、導尿管結垢、引流不暢或不慎脫出等情況時,應及時更換導尿管和集尿袋。⑤更換集尿袋:更換時間不應長于產品說明書要求的時限,發生感染、堵塞等情況應及時更換。

(4)早期活動:病情允許的情況下,鼓勵患者盡早下床活動(留置導尿管者,應妥善固定導尿管和集尿袋),必要時為其提供相應的輔助工具,保障患者安全。不能下床者,應協助患者定時變換體位。

(5)飲食指導:根據患者病情制定個體化飲食方案,建議清淡飲食,避免辛辣刺激性食物,保證熱量、蛋白質、維生素、水及礦物質的均衡。在患者病情允許情況下,成人飲水量每天2000~3000ml,盡量每2~3小時排尿一次,維持尿量每天1500mL以上。入睡前限制飲水量,減少夜間尿量。

當前有相當一部分患者因為疾病的原因長期臥床,同時達不到住院條件,需要臥床在家。在照顧這類患者的時候,需要家屬或其他護理人員做得認真、負責,希望通過這篇文章,能夠讓他們了解到更多照顧臥床患者的注意事項,利于臥床患者盡早康復。

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會