2024 年,在全球航天愛好者的矚目下,中國的嫦娥六號探測器宛如一位無畏的星際使者,圓滿完成了一項具有劃時代意義的歷史性任務:成功從神秘莫測的月球背面采集珍貴樣品,并順利返回地球家園。這一壯舉,標志著人類首次將月球背面的巖石與土壤樣本攬入懷中,為我們揭開月球深層奧秘提供了關鍵鑰匙。

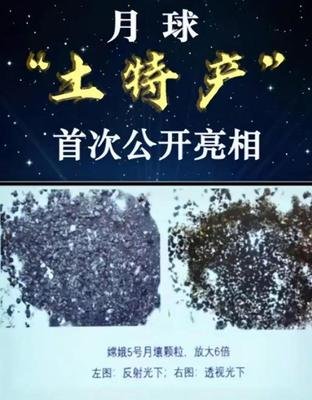

5 月 3 日,陽光灑滿海南文昌航天發射場,嫦娥六號蓄勢待發。隨著一聲震耳欲聾的轟鳴,火箭拔地而起,帶著中華民族探索宇宙的雄心壯志,向著浩瀚無垠的太空奮勇疾馳。那一刻,所有人的心都隨著火箭的升空而激蕩不已,仿佛一同奔赴這場星際大冒險。歷經漫長的太空旅程,6 月 1 日,探測器精準地在月球背面的南極 - 艾特肯盆地阿波羅盆地南部著陸。這片區域宛如月球的“歷史檔案館”,承載著數十億年的宇宙滄桑。嫦娥六號著陸后,迅速開啟工作模式,它所搭載的機械臂和鉆探裝置宛如一位位精巧的“地質勘探員”,小心翼翼卻又精準高效地采集著月球的饋贈。最終,成功采集到了 1935.3 克月球樣品,這些樣品涵蓋了表層土壤與深層巖石,每一粒都仿佛在訴說著月球往昔的故事。6 月 25 日,承載著無數希望與夢想的返回艙,如一顆流星劃過天際,安全降落在內蒙古四子王旗預定區域,為這場波瀾壯闊的月球探索之旅畫上了完美句號。

嫦娥六號著陸器上升器組合體在月球背面工作時的照片,更是定格了這一偉大瞬間。照片中,那銀灰色的機身在荒蕪的月背背景下顯得格外醒目,機械臂伸展著,仿佛在向宇宙宣告人類探索的決心。它不僅是一張照片,更是人類勇氣與智慧的象征,讓世人得以一窺這場星際探索的震撼場景。

此次任務的科學意義,堪稱非凡卓越。月球背面,這片長久以來隱藏在人類視野之外的神秘之地,與我們熟悉的正面相比,仿若兩個截然不同的世界。它的地殼更為厚實,如同月球的堅固盾牌,抵御了無數來自宇宙的猛烈撞擊,因而隕石坑密密麻麻地布滿表面,宛如月球滄桑歲月的“傷疤”。更為奇特的是,這里幾乎看不到月海,那些由古代玄武巖噴發形成的暗色平原仿佛有意避開了這片區域。科學家們堅信,深入研究這些顯著差異,恰似握住了開啟月球形成之謎大門的鑰匙,有望從中挖掘出月球誕生之初的關鍵線索,還原數十億年前那場驚心動魄的宇宙大事件。

嫦娥六號精心選定的著陸點——南極 - 艾特肯盆地,更是意義非凡。它作為月球上規模最為宏大、歷史最為悠久的撞擊盆地之一,其形成時間仿若一部古老的史書,能夠追溯到約 40 億年前。在那個太陽系尚處混沌初開的年代,這里究竟經歷了怎樣的驚天動地?從這片古老盆地采集的樣品,無疑是珍貴至極的“時光膠囊”,將助力科學家們穿越時空,回溯月球乃至整個太陽系的早期歷史,探尋宇宙演化的足跡。

值得一提的是,嫦娥六號任務還淋漓盡致地展現了國際合作的廣闊胸懷。探測器宛如一座“星際科考站”,搭載了來自法國、意大利、瑞典和巴基斯坦等多個國家的先進科學儀器。這些儀器各顯神通,有的專注于研究月球塵埃在微重力環境下的奇妙運動軌跡,如同捕捉宇宙中的精靈舞步;有的致力于剖析月表負離子的分布規律,探尋月球表面那微妙的電磁奧秘。此外,一個名為“金蟾”的小型月球車也在這場任務中嶄露頭角。它身形小巧卻裝備精良,配備的紅外光譜儀等高科技設備,宛如一雙雙“火眼金睛”,能夠精準地剖析月球表面成分,甚至執著地尋找月壤中潛藏的水冰。這種攜手共進的國際合作,不僅匯聚了全球智慧,更為人類共同探索宇宙搭建了堅實橋梁。

這些來之不易的研究成果,恰似一盞盞明燈,將為人類更好地認識月球照亮前行之路。它們將融入科學知識的寶庫,為未來的月球基地建設、深空探測乃至星際移民等宏偉藍圖提供不可或缺的理論基石。嫦娥六號的成功,不僅僅是中國航天的榮耀,更是全人類邁向宇宙深處的堅實一步,激勵著我們繼續在星辰大海中奮勇逐夢。

來源: 桂林科普小達人

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

桂林科普小達人

桂林科普小達人