在孟加拉灣(Bay of Bengal),一個被藍色海洋和豐富生物多樣性所環繞的區域,一場看不見卻深刻的危機正在醞釀。

不過這場危機,并非來自海上的風暴、或潮汐的巨浪,而是逐漸滲透海洋深處的海水酸化問題。

【海洋與濕地·小百科】

海洋酸化(或海水酸化)是指由于人類活動導致大氣中二氧化碳濃度升高,過多的二氧化碳被海洋吸收,從而導致海水pH值下降的現象。

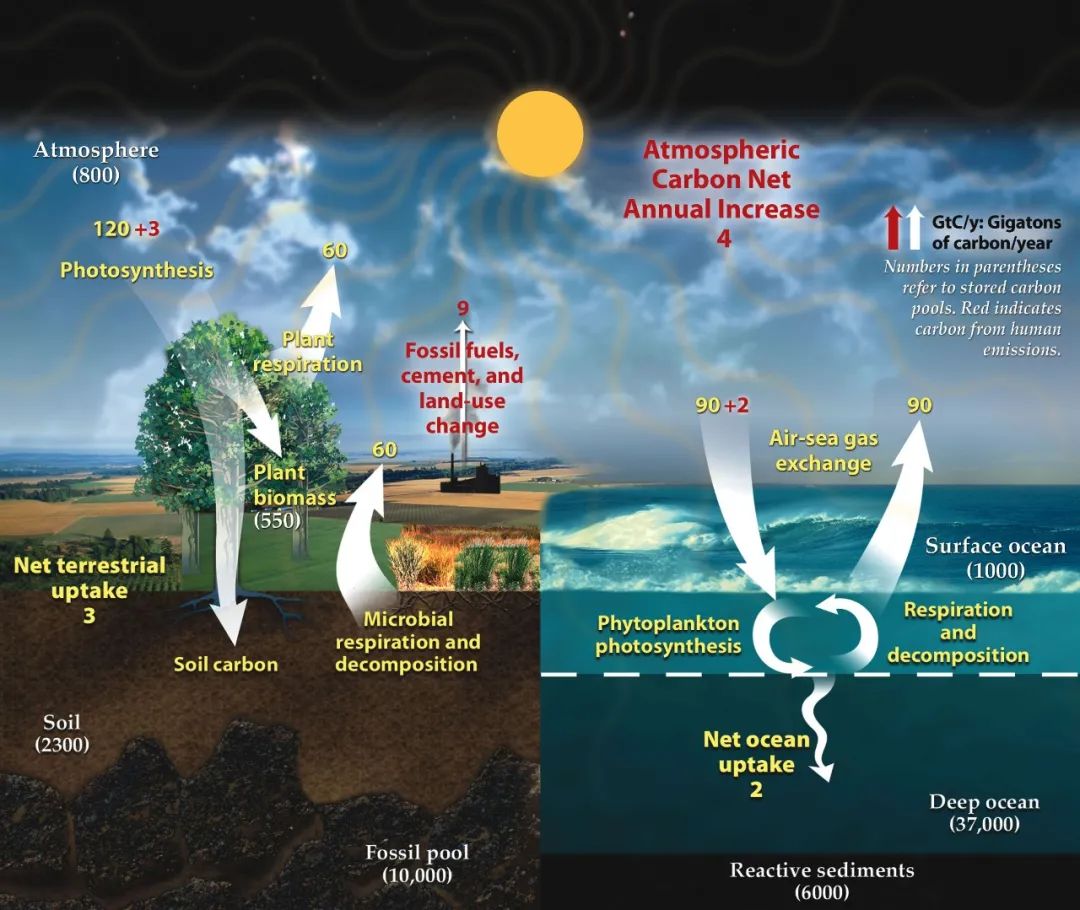

自工業革命以來,由于人類燃燒化石燃料和土地利用變化等活動,大氣中的二氧化碳濃度持續上升。海洋吸收了約30%的大氣中釋放的二氧化碳,隨著大氣中二氧化碳濃度的增加,海洋中的二氧化碳濃度也隨之升高。當二氧化碳被海水吸收時,會發生一系列化學反應,導致氫離子濃度增加,從而使海水酸性增強。這進而導致碳酸鹽離子的相對含量減少。碳酸鹽離子是海洋生物,如牡蠣、蛤蜊、海膽、淺水珊瑚、深海珊瑚和鈣質浮游生物等,構建和維持其外殼和骨骼的重要組成部分。碳酸鹽離子濃度的下降使得這些生物難以形成和維持其鈣質結構。

除了對有殼生物的影響,海洋酸化還會影響其他海洋生物的行為。例如,某些魚類的捕食能力在酸性較強的海水中會下降。這些生物受到威脅,整個海洋食物網也可能面臨風險。海洋酸化正在影響著全球所有海域,包括沿海地區和河口。許多國家的經濟依賴于漁業和貝類養殖,全球有大量人口依靠海洋食物作為主要蛋白質來源。所以說,海洋酸化不僅是一個生態問題,也是一個嚴重的社會問題。(上圖:全球碳循環示意圖。來源:美國能源部)

隨著大氣中二氧化碳(CO?)濃度的不斷上升,約四分之一的排放量被海洋吸收。這一過程雖然緩解了空氣中的碳濃度,卻悄悄地改變了海洋的化學平衡,使其逐步走向酸化。

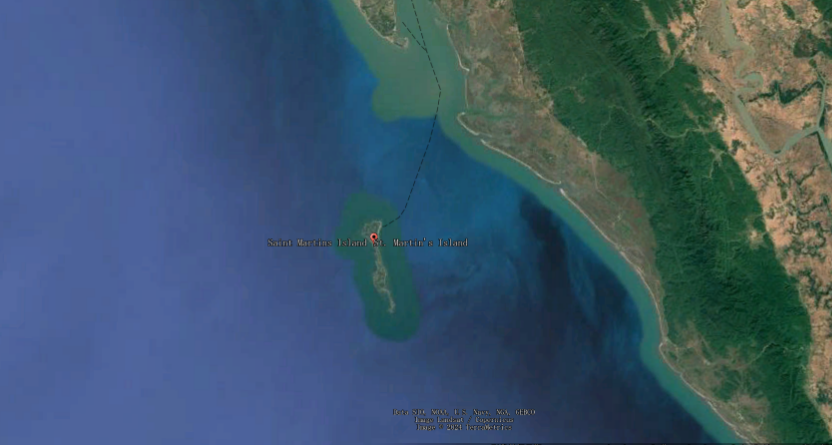

圣馬丁島(Saint Martin’s Island),這個孟加拉灣東北部的袖珍島嶼,雖然面積不大,但人口密度卻相當可觀。島上的居民主要集中在沿海地區,以漁業和旅游業為生。從地球歷史來看,圣馬丁島可以追溯到遙遠的過去。地質學家認為,它原本是孟加拉灣東北部科克斯巴扎爾-特克納夫半島的一部分,由于海平面上升,海水淹沒了部分陸地,才形成了如今的島嶼。因此,圣馬丁島實際上是一座由海浪雕琢而成的“海島雕塑”。島上的地質特征也反映了這一過程,比如島上如今可以看到分布著大量的珊瑚礁和沙灘,這些都是海浪長期作用的結果。隨著時間的推移,圣馬丁島的海岸線也在不斷地變化,島嶼的面積也隨之發生變化。上圖是這個島的位置。圖源:GoogleEarth圣馬丁島,這片位于孟加拉灣的珊瑚島,是當地生態的一個縮影。

過去,這里的海域孕育了豐富的珊瑚種類,**1997年科學家在島周圍記錄了66種珊瑚。但是僅僅十多年后,這一數字,就銳減到了僅剩40種。**科學家預測,如果這種趨勢得不到遏制,未來十年還可能有更多珊瑚面臨滅絕。

珊瑚礁雖然僅占全球海洋面積的1%,卻為四分之一的海洋生物提供了重要的棲息地。一旦珊瑚消失,不僅這些生物會失去家園,依賴它們為生的漁業也將遭受重創。

珊瑚礁對于海水酸化特別敏感,主要是因為珊瑚的生長依賴于碳酸鈣。當海水吸收過多的二氧化碳,酸度增加時,海水中可用于形成碳酸鈣的碳酸根離子就會減少。這就像給珊瑚造房子用的磚頭變少了,導致珊瑚難以建造自己的石灰質骨骼,生長速度減慢,甚至出現白化現象。此外,海洋酸化還會影響珊瑚共生的藻類,這些藻類為珊瑚提供能量,一旦藻類大量死亡,珊瑚就會失去色彩,最終死亡。因此,海洋酸化對珊瑚礁生態系統構成了嚴重的威脅。上圖為斯米蘭群島潛水所攝海洋多樣生命。攝影:車車Joe | 綠會融媒·“海洋與濕地”(圖文無關)

危機,并不僅僅停留在珊瑚的消失上。對于生活在孟加拉灣周邊的漁民和沿海社區而言,酸化的海水正深刻地改變著他們的生活。

比如說,貝類的生長受阻,魚類的繁殖受到影響,這直接削弱了漁業資源。另外,紅樹林的狀況也令人擔憂,這些天然屏障在酸化土壤的侵蝕下變得脆弱,甚至出現大面積枯萎。而紅樹林的減少,不僅讓更多海岸線暴露在風暴侵襲之下,也讓許多海洋物種失去了重要的繁殖地。

筆者注意到,一項2023年的研究,曾經聚焦于孟加拉灣的考克斯巴扎爾海岸,科學家們通過長期監測數據發現,海水酸化程度與魚類幼體的數量之間存在著密切的負相關關系。也就是說,海水酸度越高,魚類幼體的數量就越少。

為什么海水酸化會影響魚類幼體呢?這是因為魚類幼體在發育初期對環境變化非常敏感。海水酸化會改變海水的化學成分,影響魚類幼體的生長、發育甚至生存。比如說,酸性海水可能會阻礙魚類幼體骨骼的形成,降低它們的免疫力,使其更容易受到疾病的侵害。

面對這些變化,許多沿海家庭的生計陷入困境。捕魚量減少,收入隨之下降…… 那些原本依靠漁業維持生計的社區,就陷入了貧困。不僅如此,隨著生活壓力加大,當地居民面對自然災害的能力也被進一步削弱。

海洋酸化的隱患,正逐漸從生態問題轉化為社會問題。

當然了,盡管挑戰重重,孟加拉國的科學家和該國政府并沒有停下腳步。有報道稱,吉大港大學的研究團隊正在持續監測孟加拉灣的生態變化,該國海軍和海岸警衛隊也為科學研究提供了大量數據支持。同時,孟加拉政府早在2005年便推出了應對氣候變化的行動計劃,通過宣傳教育和能力建設,讓更多人意識到問題的嚴重性。2009年的戰略行動計劃進一步提出了恢復生態系統、改造基礎設施等具體措施,希望以此增強沿海社區的適應能力。此外,“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編也注意到,該國科研人員也在密切關注這個問題,不斷在有新的學術研究論文發表。

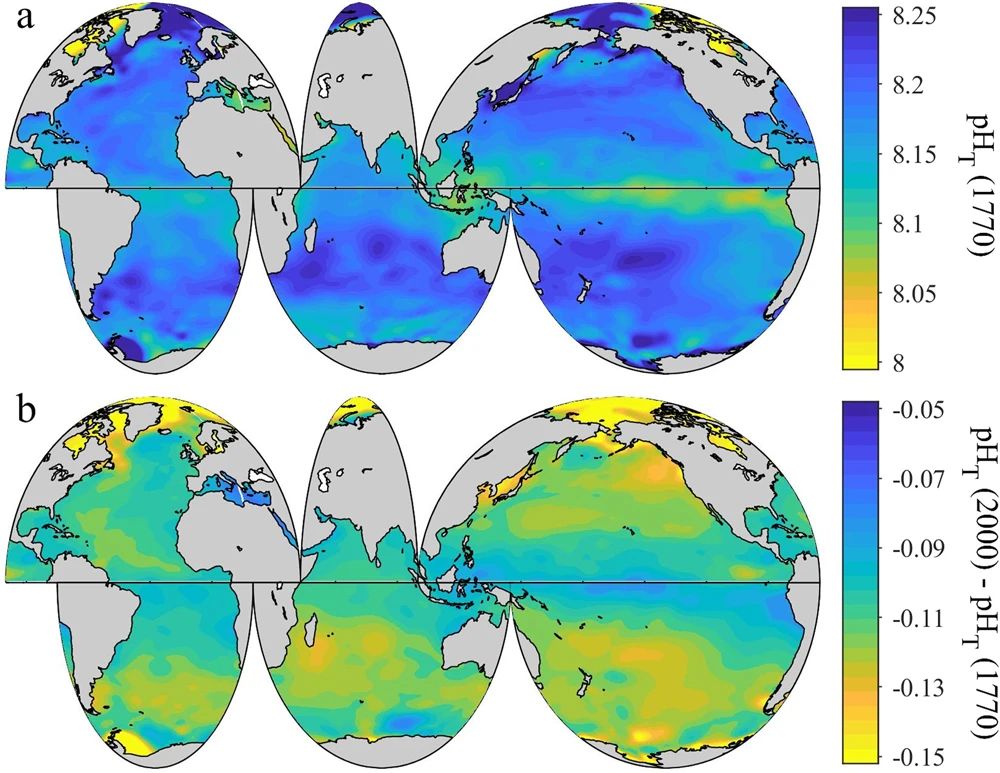

事實上,海水酸化,不光是孟加拉國的問題,而是一個全球性的海洋問題。下面的這個圖片a,展示了18世紀末(約1770年)全球海面pH值的分布情況,圖b則顯示了20世紀末(約2000年)相較于1770年的pH值變化。該圖清晰地呈現了工業革命以來人類活動導致的海洋酸化問題。

海洋酸化歷史進程:1770年與2000年全球海面pH值對比。本圖通過對比1770年和2000年全球海面pH值的分布,直觀地展示了海洋酸化在過去幾個世紀中的演變趨勢。圖a為1770年的pH值分布,圖b為兩者的差值。數據來源:Li-Qing Jiang等,Nature Communications, 2019.

從目前的資料和研究進展來看,應對海水酸化的關鍵,還是在于減少大氣中的二氧化碳排放,主要通過控制溫室氣體的排放、轉向清潔能源和加強能源效率。具體來說,包括但是不限于:減少化石燃料的使用,推廣可再生能源,如太陽能、風能和水能,是應對海洋酸化的有效措施。另外,保護和恢復海洋生態系統,如建立海洋保護區、恢復珊瑚礁和海草床等,也能增強海洋對二氧化碳的吸收能力,從而減緩酸化進程。此外,研究海洋生物對酸化的適應能力,開發相應的保護措施;探索海洋工程技術,如人工增氧等,也可以緩解局部海域的酸化問題。

(注:本文僅代表資訊或者作者個人觀點。不代表平臺觀點。歡迎留言、討論。)

資訊源 | Heliyon, pressenza等等

編譯 | 王海詩(Amphitrite Wong)編輯 | Linda

排版 | 綠葉參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會