很多人都有過這樣的經歷:明明感覺身體有些不對勁,但體檢結果卻顯示一切正常。以至于一度有個很流行的詞匯叫“亞健康”,不少人甚至愿意去投入來改善自己的亞健康。

這就怪哉了,你自己感覺不太健康,但是體檢指標卻顯示一切正常。到底是哪里出問題了?難道真的是自己的錯覺?

可能不是錯覺,而是體檢本身的意義和我們理解的健康之間有一些區別。今天就來和大家聊聊體檢健康就真的健康了嗎?

01,我們的體檢其實更應該叫做“常規疾病體檢”

雖然我們的體檢叫做健康體檢,但是,你仔細想一想,體檢過程給出的各種指標其實并不完全是針對“健康”而言,或者更確切的說,我們的體檢指標其實用的是醫學上的臨床指標。這些指標和我們生病去化驗檢測的是一模一樣的,因為他們本身就是同一類檢測儀器機器、同一種標準產生的結果。而這些指標本來是用來診斷檢測疾病的,它是依據疾病發生過程產生的異常而制定出來的,某些指標達到了疾病指征,才會給出你提示,而低于這個指標就被認為是健康。

可是,疾病并不是突然而來的,往往是經歷一個漫長發展過程,就比如很多大家熟悉的代謝類疾病如糖尿病、高血壓、高血脂等之類的,它是不斷發展最終形成的。而在疾病未明確之前,這些指標即使較高但未達到臨床疾病診斷的標準,則但是依然屬于疾病判斷上的“健康”的范疇概念。這也就導致,體檢其實很多時候是忽視了這個“發展”或者“過渡”階段。

02,空腹體檢能反映我們的身體狀態嗎?

體檢是一種空腹狀態,忽視了我們大多數時候處于非空腹的情形,這一點是很多人容易忽視的。大家一定熟悉體檢的一個基本規則:空腹。甚至很多人為了體檢,別說吃東西了,連水都不敢多喝,因為怕干擾體檢的指標。

然而,有沒有想過一個基本問題:正常人絕大多數時間并不是空腹。我們一日三餐,不少人甚至還有加餐,事實上絕大多數時間,我們的身體是處于腹內有食物的狀態,用空腹來代替是無法很好地反映進食后的代謝狀態不合適的。

03,內穩態健康評估體系

最近,湯臣倍健與中國科學院上海營養與健康研究所、中國科學院分子細胞科學卓越創新中心合作開展的“內穩態健康評估體系”研究成果,在國際權威科研期刊National Science Review上發表。這篇文章可以為我們提示揭示了新的評估健康的方法這一指標的問題。

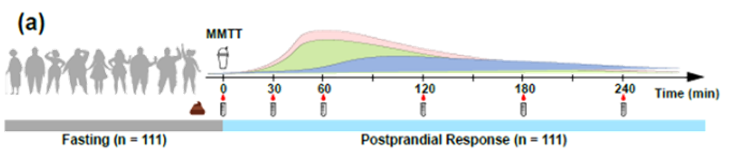

研究團隊招募了111名年齡跨度從20歲至70歲的健康、肥胖和代謝高危個體。然后分別對他們進行空腹狀況狀態和服用含有葡萄糖、蛋白質和脂肪的標準飲品代表進食后的狀況進行了評估狀態兩種模式,其中包括了進食后接下來就是研究時間點選擇, 分別是30分鐘、60分鐘、120分鐘、180分鐘和240分鐘,最長時間這也基本上符合正常人的進食間隔(4小時)。

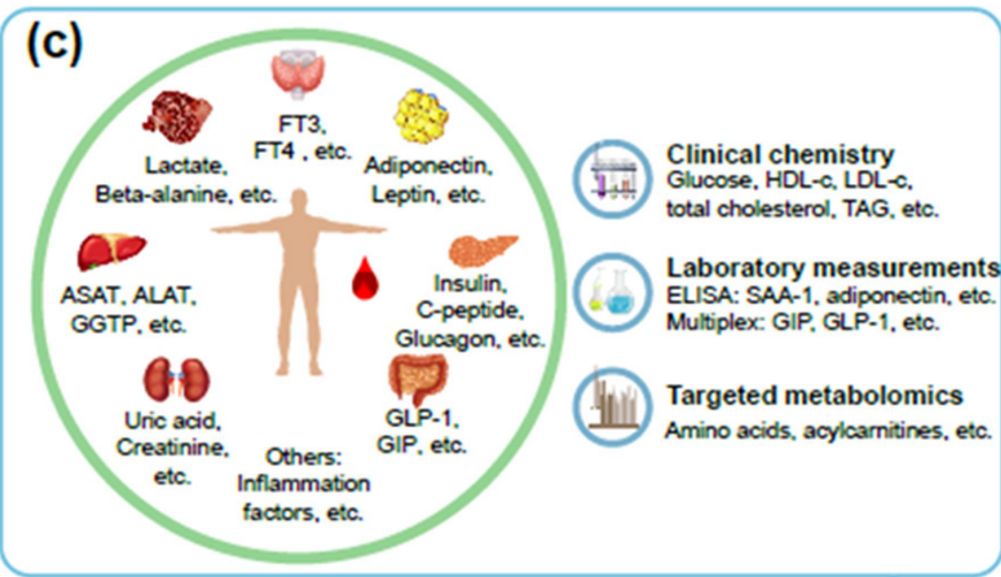

血液檢測包括了空腹和進食后的5個時間點的接下來,抽取實驗者對應時間的血液進行血液靶向代謝組數據和臨床器官功能標志物來進行檢測,既包括大家熟悉的血液生化指標血糖、HDL-c、LDL-c、總膽固醇、甘油三酯等,也包括一些代謝指標如脂聯素、胰高糖素樣肽-1以及氨基酸、酰基肉堿等指標。

結果如何呢?

04,身體指標在空腹和飲食后的差異

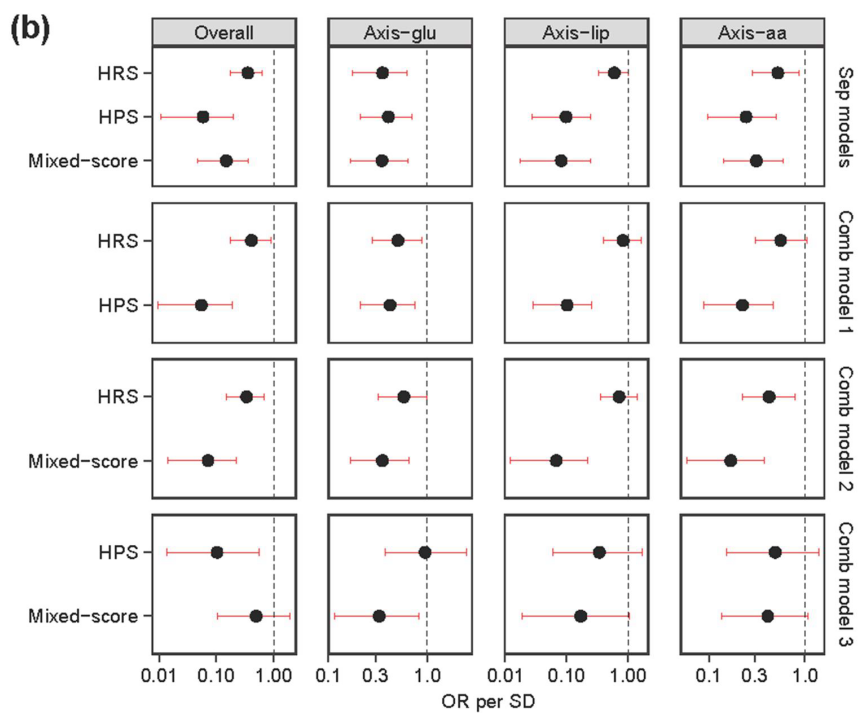

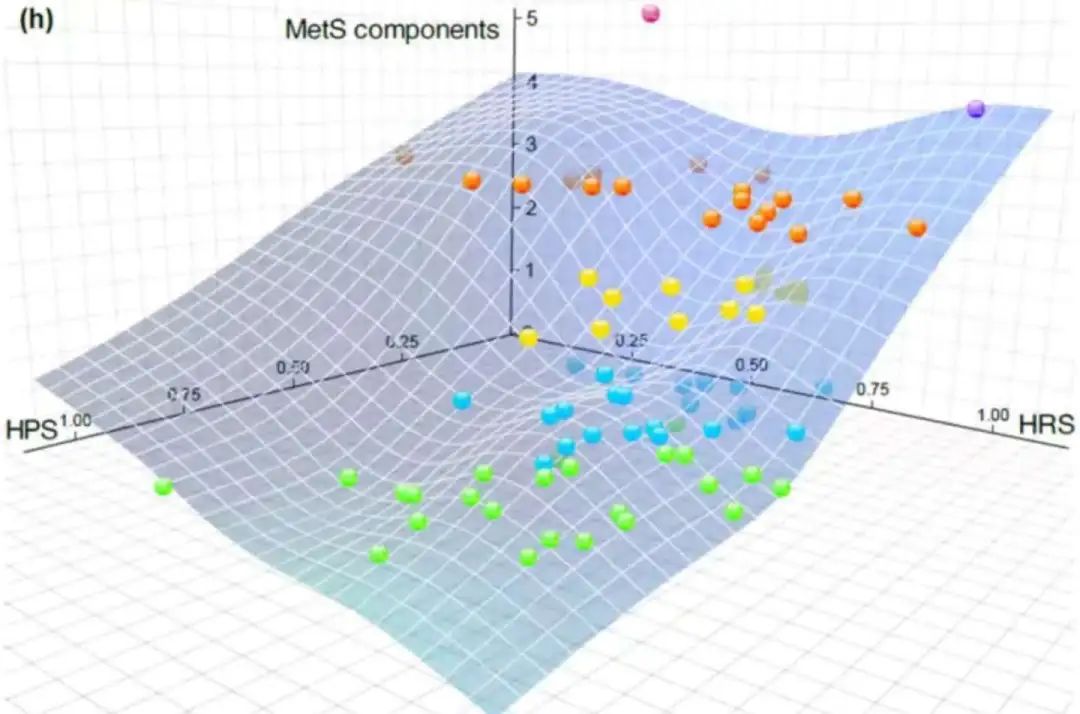

基于空腹特征的維度“健康表型評分 (HPS)”和基于餐后特征的維度“穩態彈性評分 (HRS)”呈現了明顯的差異。

可以看出,我們日常體檢使用的HPS指標并不能代表我們在進食正常飲食狀態下的HRS指標。

尤其是在健康指標方面,即使HPS評分相似,但是HRS也會有很大差異,尤其是在代謝風險方面,HRS能提供更多特征信息。其實這很正常,因為我們人體是有著強大的穩態能力,我們每天甚至每頓攝入的食物并不相同,這些復雜多樣的食物會給我們身體帶來不一樣的沖擊,而我們機體會產生相應的應對策略來隨時調整機體的各種器官功能代謝來重獲和保持體內能力來血糖、血脂和蛋白質等的代謝平衡應對這些食物,從而讓我們身體來盡快吸收和應對這些食物帶來的影響。

正因為如此,我們如果采用空腹指標作為參考,事實上并不是一個最好的選擇,它忽視了人體強大的自我恢復穩態能力以及不同人的身體狀況差異,甚至空腹狀態下代謝健康狀況相似的人群,他們餐后的代謝應答穩態能力也表現出了顯著差異,這背后是不同人的代謝健康方面的差異恢復穩態能力差異。

05,健康狀況圖譜

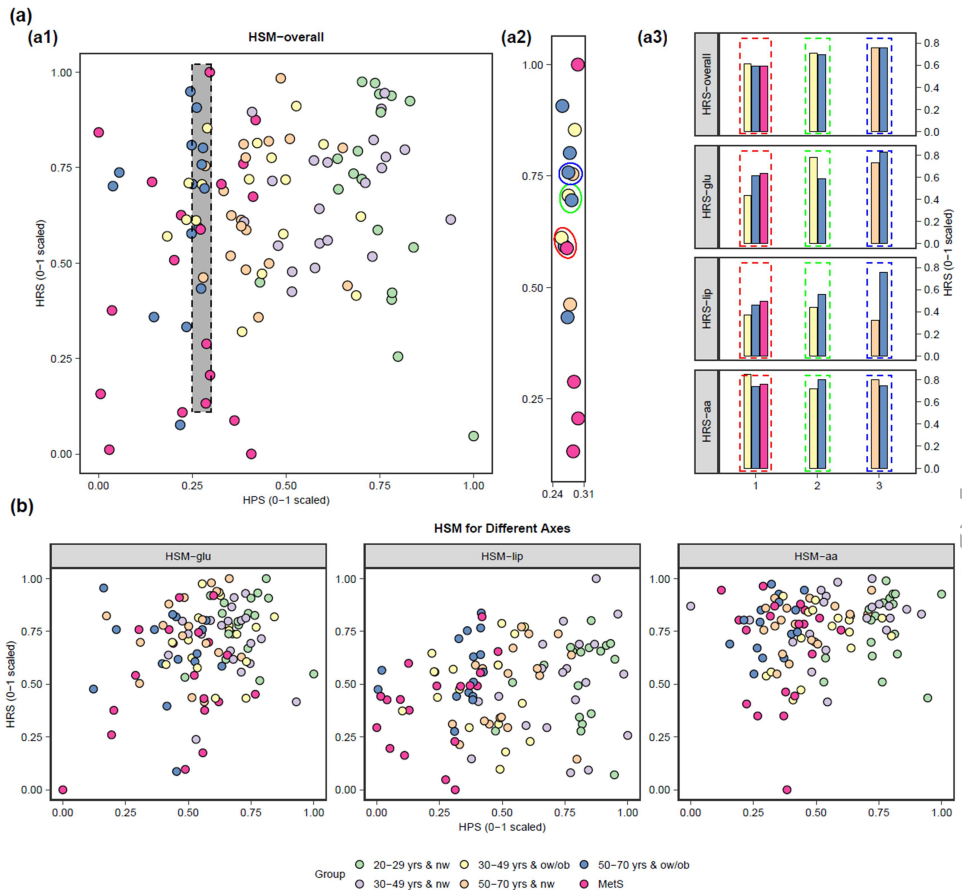

通過分別整合空腹和進食后的動態數據,研究團隊構建了一個全新的代謝健康量化模型——“健康狀況圖譜”(Health State Map, HSM),這一模型能夠全面反映個體空腹時的健康狀況和餐后的代謝穩態恢復能力。

當把兩種指標結合在一起,從空腹的HPS,到不同時間點的餐后HRS指標動態變化我們可以看出,人群的差異和劃分更為明顯。

可以看到,內穩態跟年齡的相關性較弱,有的人明明年輕卻代謝狀況有點不大好,但是反過來有的人上了年紀但是代謝能力依然很好。同樣,可以看到,個體雖然進食同樣的食物后但其對在不同的代謝指標如糖類、脂肪和蛋白質的反應即上,不同的人其代謝能力呈現了個體間的出了差異。

這樣的指標才能精準地更好的反映出人群健康水平的差異,也更好的反映出不同人對不同營養素的代謝健康的真實狀態。

事實上,這種更加綜合的“健康狀況圖譜”更具有參考性。

06,這項研究的意義

這也是這篇文章研究的意義。大家想一下,我們日常每個人的飲食、身體都是存在差異的,不同人的飲食偏好性不同,飯量差異和飲食規律也不同,甚至,哪怕是內穩態能力相似的人群,在對于進食后對不同不同營養素代謝的恢復能力也是有差異的,比如有的人糖代謝穩態能力較高而脂代謝穩態能力卻一般。如果依據傳統的體檢指標來單一判斷,會忽略了個體的差異性和多元性,而通過因人而異的營養推薦能更好地適應個體的需求。從而導致我們日常在應對身體健康狀況時候出現了偏離,最終導致健康受損。

過去我們關注的是 “離疾病有多遠”,卻忽視了其實疾病發展是需要時間的,從健康到慢慢的變得不那么健康,再到發展為疾病,存在相當大的差異。所以我們更應該在疾病未到來之前多關注我們的健康,關注我們 “離健康有多遠”。因而有助于發現早期的器官功能受損和代謝異常,更有利于早期的干預和逆轉疾病的發生發展。

不僅如此,這篇文章還為我們提供了一個新的視角,那就是:如何更加強調針對性的應對我們的健康日常。

就像這篇文章為我們揭示了不同人的內穩態存在差異,所以在餐后我們的身體代謝恢復能力是各有不同。不僅如此,甚至內穩態總體相似,我們對于不同營養的成分代謝恢復也是存在差異的,因此我們更應該精準化的去應對。

這個研究成果,是湯臣倍健營養健康研究院與中國科學院上海營養與健康研究所、中國科學院分子細胞科學卓越創新中心的營養科學、計算生物學、代謝組學等領域的高水平研究團隊合作,歷時6年完成的,在全球率先對內穩態概念的多維度量化評估方面取得突破性進展,為健康評估提供了更全面的視角。

當然,這篇文章是剛發布,內穩態健康評估體系作為新概念還需要更多的研究進行完善暫時還沒普及,醫院也依然采用傳統的空腹、疾病檢測指標來指征健康。但是我相信隨著未來研究的推進,我們會推動優化現有的改變傳統的體檢模式,真正的關注人們在正常狀況下的身體指標,更好的衡量我們的健康水平,為我們維護和改善健康提供新的參考。

Yanpu Wu, Xinyan Zhang, Liang Sun, Qingqing Wu, Xiaoping Liu, Yueyi Deng, Zhenzhen Lu, Zhongxia Li, Chaoming Deng, Ruikun He, Luyun Zhang, Rong Zeng, Xuguang Zhang, Luonan Chen, Xu Lin, Two-dimensional health state map to define metabolic health using separated static and dynamic homeostasis features: a proof-of-concept study, National Science Review, 2024;, nwae425, https://doi.org/10.1093/nsr/nwae425

來源: 李雷

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

李雷

李雷