【編者按】全球珊瑚礁生態系統正面臨嚴重的威脅,主要背景是氣候變化導致的珊瑚白化和死亡,使珊瑚種群的密度逐漸降低,分布變得更加稀疏。珊瑚是海洋中重要的造礁生物,依靠產卵和受精來維持種群的繁衍和生態系統的穩定。然而,隨著種群密度的下降,科學家擔憂珊瑚的繁殖能力可能受到顯著影響,甚至出現受精失敗的情況。2024年12月16日一項發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上的最新研究,為應對全球珊瑚礁危機提供了新的科學依據和實踐方向。(按/王芊佳)

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,一項最新研究表明,全球氣候變化正在加速珊瑚種群密度下降,珊瑚之間的“臨界距離”成為限制其受精成功率的關鍵因素。一旦珊瑚個體之間的距離超過10米,受精率將急劇下降,甚至接近零。這一現象被稱為“阿利效應”(Allee effects),意味著當種群密度過低時,繁殖能力會顯著減弱,最終可能導致種群崩潰。

該研究由昆士蘭大學的彼得·芒比教授(Peter J. Mumby)團隊主導,研究地點為密克羅尼西亞的帕勞海域,目標物種是分布廣泛的桌形軸孔珊瑚(Acropora hyacinthus)。研究人員測量了這些珊瑚在自然環境下的受精成功率,結果顯示:當珊瑚之間距離小于0.5米時,受精率平均達到30%;而當距離擴大到10米時,受精率迅速下降至不足10%;當距離達到15~20米時,受精率幾乎為零。

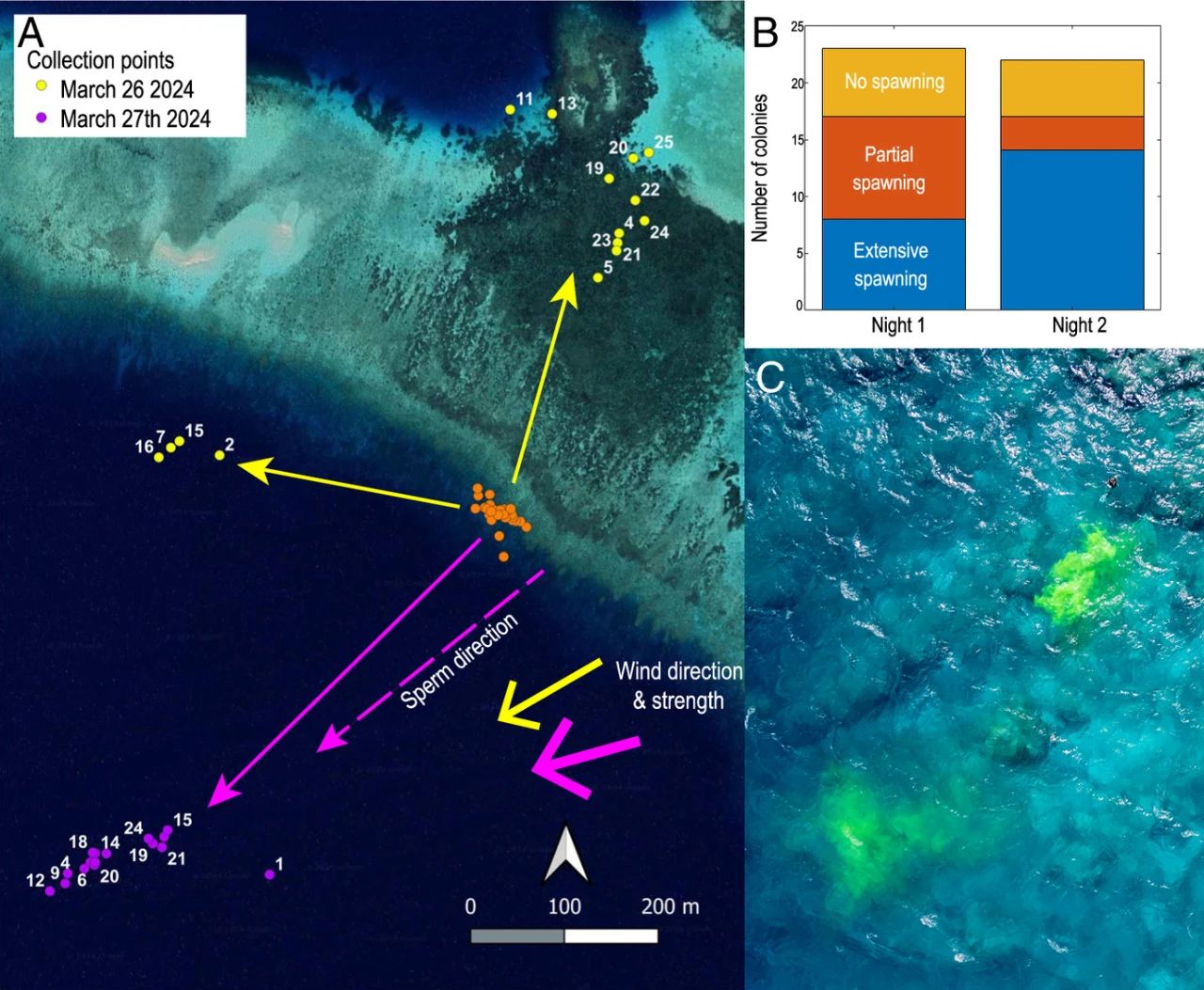

2024年3月26日(第一夜)和3月27日(第二夜)桌形軸孔珊瑚(Acropora hyacinthus)的產卵行為。上圖中有幾個部分,首先是(A)部分,顯示了漂浮卵容器在漂流約1小時后的收集點。接下來是(B)部分,展示了珊瑚產卵強度的變化趨勢。最后是(C)部分,使用熒光染料跟蹤精子的方向,這些實驗在與第二夜相同的潮汐和風速條件下進行。圖中的橙色圓圈標記了帶標簽珊瑚的釋放點,精子的方向也在(A)部分進行了標示。圖源:P.J. Mumby等人(2024)

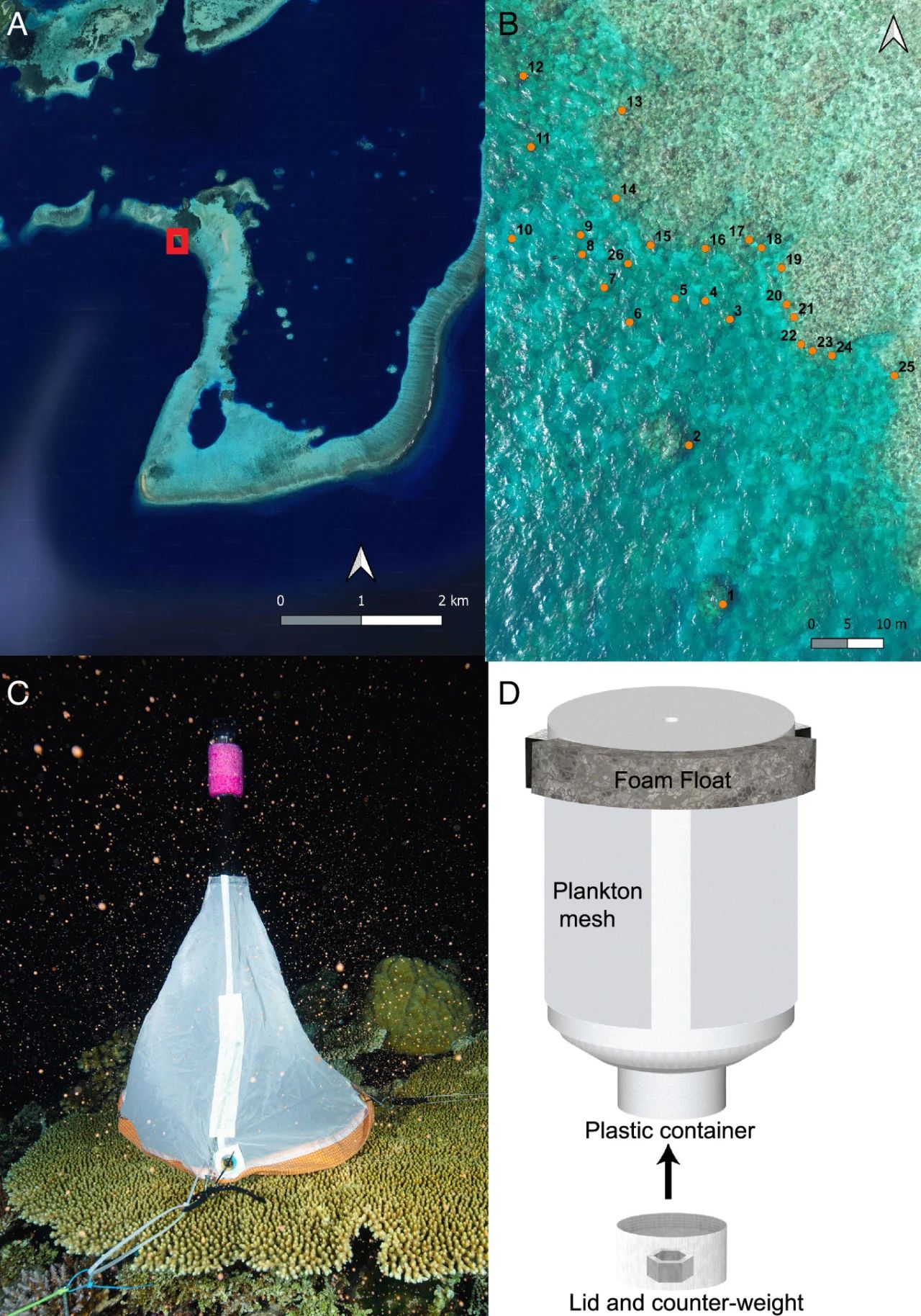

這張圖片展示了一個研究設計,研究地點位于Uchelbeluu Reef(尤切爾貝魯礁)。圖(A)中標出了研究區域的位置,區域呈方形。圖(B)顯示了研究區域內每個珊瑚個體的位置。圖(C)展示了放置在桌形軸孔珊瑚(Acropora hyacinthus)上的收集罩,而圖(D)則展示了剛剛釋放的卵束容器。圖源:P.J. Mumby等人(2024)

該研究團隊認為,氣候變化引起的珊瑚白化和死亡,正在使珊瑚個體之間的距離拉大,繁殖成功率隨之下降,威脅種群的長期存續。這一發現為珊瑚礁保護和生態修復提供了明確目標:通過監測關鍵區域的珊瑚密度,并實施科學的生態修復措施,將分散的珊瑚重新連接,使其密度恢復到繁殖所需的臨界水平,從而保障珊瑚種群的健康與延續。

海濕·小百科

阿利效應(Allee Effects) 是生態學中的一個重要概念,指種群密度降低到一定程度時,個體之間缺乏足夠的互動,導致繁殖率或生存率下降的現象。通常情況下,種群密度高有利于個體間的協同效應,如配偶尋找、捕食防御和資源共享等,而當密度過低時,個體間的距離過大,這種協同效應就會被削弱,甚至消失,影響種群的存續能力。阿利效應由動物生態學家沃德·阿利(Warder Clyde Allee) 首次提出,后來被廣泛應用于不同物種的生態研究中。

阿利效應在珊瑚群落中尤為明顯。例如,當珊瑚個體間的距離超過繁殖所需的臨界范圍時,受精成功率會顯著下降,甚至接近零。這一現象不僅限制了珊瑚種群的自然恢復能力,也加劇了受氣候變化影響的珊瑚礁生態系統的脆弱性。就像本文中提到的這樣,科學家可以通過研究阿利效應,來評估物種的最低密度需求,為生態保護和物種修復提供科學依據,幫助受威脅的種群重建健康的生存環境。

斯米蘭群島潛水時所攝的珊瑚礁和海洋生命。攝影師:車車Joe)| 綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)

產卵同步性(Spawning Synchrony) 是指同一物種的個體在特定時間內同時釋放卵子和精子,以最大化受精成功率的一種繁殖策略。許多海洋生物(特別是珊瑚),會在特定的環境條件下(如水溫、月相、潮汐)進行大規模的同步產卵。這種現象確保卵子和精子在水體中相遇的概率大幅提升,增加受精成功的機會。此外,產卵同步性還可以通過“數量優勢”分散捕食者的注意力,減少個體卵子或幼體被捕食的風險。

這種現象在許多動物群體中都存在,尤其是在海洋無脊椎動物中,比如珊瑚、海膽等。就拿澳大利亞的大堡礁的珊瑚來說,每年都會在特定的夜晚進行大規模的同步產卵,形成壯觀的海洋景象。對于珊瑚而言,產卵同步性尤為關鍵,因為它們的受精過程通常發生在外部水域,卵子和精子需要漂浮在海水中結合。但當珊瑚個體之間的距離過大或種群密度過低時,即使同步產卵,受精成功率也會大幅下降。此外,外界環境因素,如風力、洋流或水溫的變化,也會干擾同步產卵的效果。本研究中強調的產卵同步性,有助于科學家理解珊瑚繁殖機制,為珊瑚礁生態系統的保護和珊瑚生態系統恢復提供一個指導依據。

臨界距離(Critical Distance)是指個體之間為維持有效互動(如繁殖、覓食或防御等)所需的最大允許距離,超過這一距離,個體間的互動效果會顯著降低,甚至無法實現。在生態學中,臨界距離常用于評估物種種群密度與空間分布對其生存和繁殖的影響。例如,對于依賴外部受精的珊瑚,當兩個個體之間的距離超過臨界范圍時,釋放到水中的卵子和精子無法順利結合,導致受精率急劇下降。

“臨界距離”這個概念在珊瑚群落中尤為重要,有助于生態保護與修復工作、幫助科學家設定物種恢復的空間密度目標,確保個體之間保持足夠的互動,從而維持種群的繁衍和健康。本文這篇研究表明,當珊瑚個體之間的距離小于10米時,受精成功率較高,平均可達30%;但是當這一距離擴大到15米或以上時,受精率幾乎為零。這種現象說明了空間分布對珊瑚繁殖的限制作用,特別是在氣候變化導致珊瑚種群密度下降的情況下。

桌形軸孔珊瑚(Acropora hyacinthus)是一種常見的造礁珊瑚,屬于珊瑚綱(Anthozoa)石珊瑚目(Scleractinia)鹿角珊瑚科(Acroporidae)的成員。它們的分枝伸展如同一張桌子,所以得名。它的珊瑚群體會形成堅實的板葉,直徑可達數米。這種珊瑚通常生長在水淺且海流較強的地方,是珊瑚礁生態系統的重要組成部分。它的顏色多為黃綠色或黃褐色,邊緣常帶有一些粉紅色或藍色。這種珊瑚廣泛分布于熱帶和亞熱帶海域,尤其是印度洋和太平洋地區,是珊瑚礁生態系統中非常重要的建造者之一。由于它們獨特的形狀和顏色,桌形軸孔珊瑚成為了許多潛水愛好者“打卡”的目標。

洛德斯通礁(Lodestone Reef)的桌形軸孔珊瑚瑚景觀。攝影:Holobionics

貝塔二項模型(Beta-binomial model)是一種統計模型,用于分析二項分布的數據,尤其適用于處理具有變異性的二項數據。在這種模型中,成功的概率不再是一個固定值,而是由一個貝塔分布來描述,貝塔分布允許成功概率在不同的樣本中存在差異。因此,貝塔二項模型不僅能夠捕捉到樣本間的變化,還能反映真實世界中復雜的、具有不確定性的情況,廣泛應用于生態學、醫學和社會科學等領域。

在這篇研究中,貝塔二項模型被用來分析珊瑚群體的受精成功率vs群落空間配置之間的關系。研究者關注的是珊瑚群體的鄰近性對受精成功率的影響,特別是在不同的珊瑚群體之間距離不同的情況下。貝塔二項模型能夠處理數據中固有的變異性,允許不同珊瑚群體的受精成功率存在差異,從而更準確地評估鄰近珊瑚的空間配置對受精率的影響。具體來說,這個模型用于考慮受精成功率的響應變量,鄰近性(即群體之間的距離)作為連續的自變量,以及不同的產卵夜(作為類別自變量)對受精成功率的影響。

自交(Self-fertilization)是指個體通過自己的精子和卵子進行受精,從而完成繁殖的過程。與常見的兩性繁殖不同,自交不需要外部配偶,而是通過自體的生殖細胞完成遺傳物質的交換。在一些植物和某些無脊椎動物中,自交是一種常見的繁殖方式,可以保證個體在缺乏配偶的情況下依然能夠繁殖后代。但缺點是,自交可能導致基因多樣性的減少,從而影響種群的適應能力。

在珊瑚等海洋生物中,自交的可能性較低,因為大多數珊瑚種類采用外部受精的方式,即通過釋放精子和卵子到水中進行交配。盡管如此,某些珊瑚在特定環境下仍可能發生自交,尤其是在物種的個體數量較少、難以找到配偶的情況下。自交通常會降低遺傳多樣性,因此在大多數情況下,珊瑚通過異交交配來提高種群的遺傳多樣性,從而增強種群的生存能力。

卡塔爾海域的珊瑚礁調查。?攝影:王敏幹(John MK Wong) | 綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)

思考題·舉一反三

Q1、如何將這項研究中的“鄰近度”和“產卵同步性”模型,應用到其他珊瑚種群或不同地區,以預測環境變化對珊瑚繁殖成功的影響?

Q2、在珊瑚繁殖受到環境和空間因素影響的情況下,如何通過合理的空間管理、海洋空間規劃,幫助珊瑚群體恢復得更好,增強它們的生存能力?

Q3、在珊瑚群體面臨Allee效應時,能不能通過人工結構(如珊瑚礁恢復結構)來促進珊瑚之間的空間連接,從而改善低密度下的繁殖成功率?

Q4、另外,考慮到珊瑚群體間的繁殖隔離和不完全同步,是否可以通過調整人類干預措施(如人工幫助它們受精、或生態恢復技術)來有效增強珊瑚的繁殖成功率,并突破Allee效應的局限性?

信息源 | PNAS

編譯 | 王芊佳

編輯 | 綠茵

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會