作者:張通 中國康復研究中心(北京博愛醫院) 主任醫師

審核:徐俊 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 主任醫師

在日常生活中,頭部受傷是一個不容忽視的問題,尤其是對于老年人來說,即便是輕微的磕碰或撞擊,也可能帶來嚴重的后果。

慢性硬膜下血腫,顧名思義,是指發生在硬腦膜下腔內的慢性出血。這種血腫通常在頭部受傷后三周以上才逐漸顯現癥狀,由于其病程較長,往往容易被忽視,可能帶來嚴重的后果。

幸運的是,隨著醫療技術的不斷進步,慢性硬膜下血腫已經不再是不可逾越的障礙。從精準的手術治療到細致的術后護理與康復,每一步都為我們點亮了希望之光。

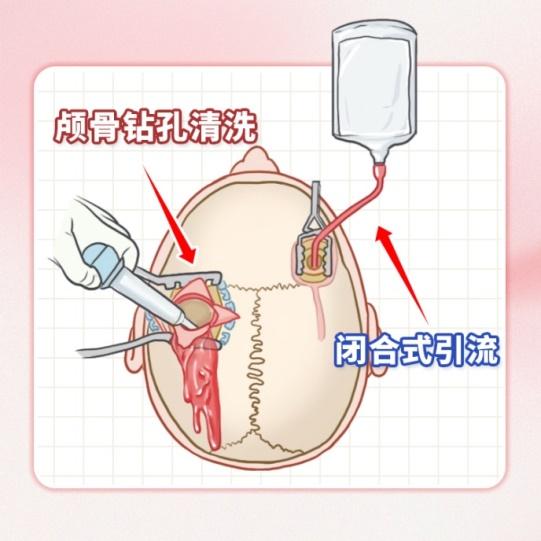

慢性硬膜下血腫的治療通常依賴于手術干預。由于病程較長,血腫已經相對穩定但持續存在,且對腦組織的壓迫日益加重,保守治療往往難以奏效。手術治療的主要方式包括顱骨鉆孔清洗和閉合式引流。醫生會通過顱骨鉆孔,清除硬膜下腔內的血腫,并放置引流管以排出積液,從而緩解顱內壓增高和腦組織受壓的癥狀。對于病程較長、血腫囊壁較厚的患者,可能還需要進行開顱手術,徹底清除血腫囊壁,以達到更好的治療效果。

圖1 原創版權圖片,不授權轉載

手術的安全性是患者及家屬普遍關心的問題。隨著醫療技術的進步和手術技巧的提升,慢性硬膜下血腫手術的安全性已顯著提高。然而,任何手術都存在一定的風險,如鉆孔過深可能觸及腦組織、血腫清除不完全或操作不慎導致額外損傷等。

術后護理同樣至關重要。患者與家屬需密切關注引流管的狀況,留意引流液的顏色與量變化,這是判斷恢復進程的重要指標。保持良好的體位管理,如適度抬高腳部,有助于促進血液循環。充足的水分攝入,每日3000-5000毫升,有助于維持正常的顱內環境。了解引流管的作用,無論是鉆孔還是開顱手術,其目的都是幫助創面愈合與恢復。在藥物治療上,遵循醫囑,避免不必要的用藥,以免干擾恢復過程。

康復時間取決于術前神經損傷的程度。輕微顱壓增高的患者,在解除壓力后往往能夠迅速恢復。然而,對于出現偏癱或智力減退的患者,則需借助藥物干預與康復訓練,如認知功能藥物與康復訓練,促進言語與肢體功能的恢復。康復期不主張絕對靜養,鼓勵正常生活,完全恢復后可適量進行鍛煉。此外,對于有酗酒史的患者,手術后是調整生活習慣的良機,限制酒精攝入,有益于整體健康。

值得注意的是,兒童與老年人在慢性硬膜下血腫的治療上需要特殊考慮。兒童慢性硬膜下血腫多由產傷引起,且雙側發病較多。利用兒童特有的未閉合前囟門進行引流,為手術治療提供了優勢途徑。由于兒童大腦發育中的代償能力較強,及時治療往往能避免長期后遺癥。

圖2 原創版權圖片,不授權轉載

對于老年人來說,頭部磕碰或被撞擊后即使初始癥狀輕微,也應及時就醫檢查以排除潛在風險。老年人頭部受傷后易發生硬膜下血腫,且病情可能迅速發展,因此密切觀察病情變化、及時復查CT等影像學檢查至關重要。

來源: 中華醫學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中華醫學會

中華醫學會