前幾天有人咨詢:腳扭了一下,去醫院拍片子,沒有骨折,但是醫生還是給他打了石膏......為什么呢?

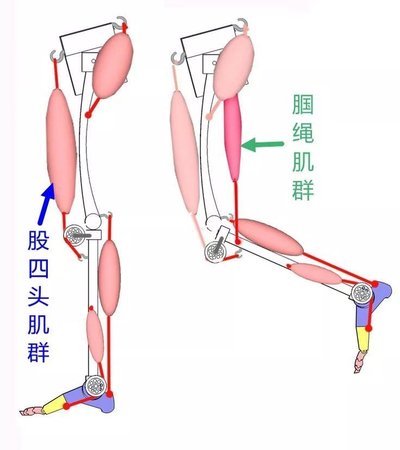

簡單理解,我們的運動系統就是骨頭通過韌帶、肌腱、關節囊等軟組織相連。

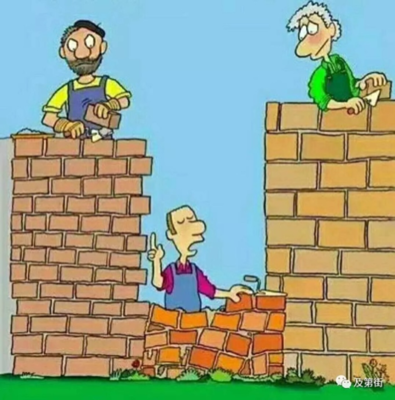

如果把它看作一面墻,骨頭相當于磚頭,韌帶就相當于水泥,很顯然,如果水泥連接和粘合的作用失效的話,這個墻也會倒的。

所以韌帶的牢固性和穩定性是非常重要的。

我們把韌帶損傷分為三級:第1級完整性存在、內部有一些小的牽拉傷,第2級是部分的撕裂,到了第3級就是完全的撕裂。

對韌帶損傷最重要的治療原則(“大米”原則,或是“警察”原則)就是要休息制動,很顯然,石膏或支具固定,是徹底有效的制動休息的方法。

我們把韌帶想象成一根繩子,如果只有一點點的牽拉傷,或者有部分的撕裂傷,如果不固定制動,反復牽拉就可能會是一個疤痕連接,韌帶長度、牢固性都會有變化,關節的穩定性就會下降。時間久了會有各種并發癥。

有研究顯示急性踝關節扭傷(崴腳)后有20%最后為發展為慢性的踝關節不穩定。處理起來相對是比較麻煩的,甚至是需要手術治療。

要了解韌帶損傷的情況,我們可以做核磁共振,但如果沒有這個條件,自己也可以大致有個判斷。

比如走在路上不小心腳扭了一下,有點腫脹,沒有明顯的淤血瘀斑,可能就是一級左右。可以給予支具或者護踝的保護,休息一周左右,再慢慢康復鍛煉。

如果你是踏空幾節樓梯摔下來,大幅度的關節扭傷,自己感覺“咔嚓”一下,踝關節淤血腫脹明顯。即使沒有骨折,一定要給予石膏或者相應支具的固定2-4周左右,根據具體損傷的情況,中間可以更換活動支具或護踝等,然后根據自己的個人情況進行康復訓練。

在某些部位的重要韌帶如果完全斷掉,是需要手術治療的,尤其是運動員或者活動量很大的年輕人。跟骨折不一樣,韌帶斷裂除了影像學的標準,也依賴于醫生的體檢,通過對關節穩定性的評估來確定手術指征。

最后強調,“制動”跟“早期鍛煉”并不矛盾。該固定的部位和方向固定,可以活動的部位和方向鼓勵活動。比如“踝關節旋轉扭傷”固定以后,腳趾、膝關節、髖關節可以活動,早期可以垂直負重,被動伸屈活動等。

要有個理念的改變,就是“在活動(鍛煉)中康復”。這也是關節扭傷治療從“大米原則”轉到“警察原則”的思路。

來源: 王醫生講運動

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

王醫生講運動

王醫生講運動