在地球科學的廣袤領域中,深部科學鉆探猶如一把神秘的鑰匙,正逐步開啟我們對地球內部世界的認知大門。它不僅僅是一種技術手段,更是連接地球表層與深部的橋梁,為我們提供了前所未有的視角,去窺探那隱藏在海底深處的奧秘,并且在預測地質災害、保護人類生存環境等多方面發揮著至關重要的作用。

深部科學鉆探最顯著的成果之一便是獲取地質“史料”。地球在漫長的演化歷程中,每一層巖石都像是一部史書,記錄著過去的地質事件、氣候變化、生物演變等豐富信息。通過鉆探,科學家們能夠深入到海底地層,取出巖芯樣本,這些巖芯就如同時間膠囊,將地球深部的秘密帶到地表。例如,從巖芯中可以分析出不同地質時期的沉積環境、礦物組成,進而推斷當時的海洋生態、氣候條件以及地球板塊的運動狀態。這些地質“史料”為研究地球的演化歷史提供了最為直接和可靠的依據,幫助我們構建起地球生命發展的時間軸,理解地球在數十億年中的滄海桑田之變。

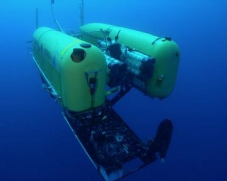

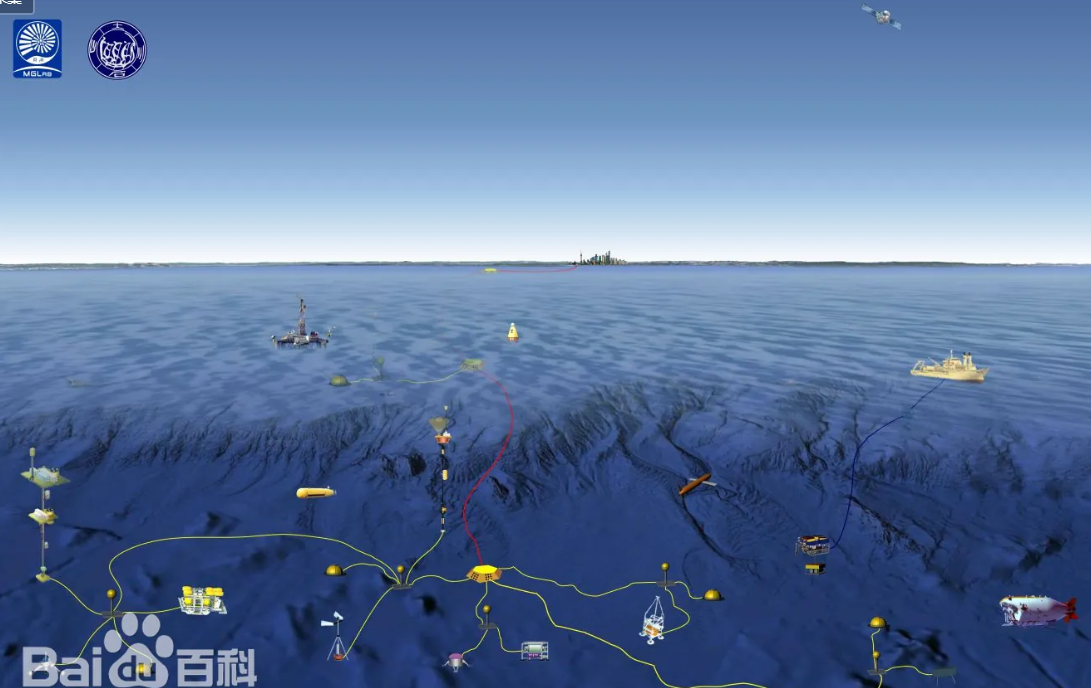

而更為引人矚目的是,深部科學鉆探能夠實現實時離岸地球深處的觀測。在科學設備中安裝先進的科學離岸儀器,就如同在地球內部布設“氣象站”、建設“實驗室”。這種長期、連續、原位、實時的綜合觀測,成為了繼地面海面、空中遙感和海底觀測平臺之外的第四種平臺。它讓我們可以對地球深部的多種參數進行精確測量,如溫度、壓力、應力、地震波傳播速度等。以下是一些相關的具體數據:

- 溫度方面:在海洋深處,溫度隨深度的增加而逐漸降低,但在某些特殊區域,如海底熱液噴口附近,溫度則會急劇升高。據觀測,一些海底熱液噴口的溫度可高達300℃-400℃,而在大洋深處的平均溫度約為2℃-4℃左右 。例如,在東太平洋海隆的熱液噴口區域,科學家們測量到的高溫流體溫度達到了350℃以上,這種極端的溫度條件造就了獨特的生態系統,生活著一些適應高溫環境的特殊生物.

- 壓力數據:地球海洋中水深每增加10米,水壓就會增加約一個標準大氣壓。以馬里亞納海溝為例,其最深處可達11000米,這里的水壓大約是標準大氣壓的1100倍,即約110兆帕,相當于有2000頭成年大象踩在人后背上的壓力.

- 地震波傳播速度:不同的巖石層和地質結構對地震波的傳播速度有著顯著影響。在海底地殼中,地震波的傳播速度一般在幾千米每秒到十幾千米每秒之間。通過對地震波傳播速度的精確測量和分析,科學家們可以推斷海底地層的巖石類型、厚度以及是否存在斷層等地質構造信息 。例如,在一些板塊邊界附近,地震波傳播速度的變化可以幫助我們確定板塊的碰撞和俯沖帶的位置。

在火山和南極這兩個特殊區域,深部科學鉆探展現出了其獨特的價值。火山地區,那熾熱的巖漿和頻繁的噴發活動,是地球內部能量釋放的強烈表現。歷史上眾多火山噴發事件都給人類留下了深刻的印象。比如1980年美國圣海倫斯火山的噴發,在噴發前,當地發生了一系列地震活動,這是深部地殼應力調整的信號。科學家通過對這些地震數據的監測和分析,已經初步意識到火山可能即將噴發。當噴發發生時,火山灰柱高達數千米,瞬間摧毀了周邊大片森林,火山灰覆蓋了數千平方公里的區域,造成了巨大的生態破壞和經濟損失。這次事件讓人們深刻認識到火山噴發的巨大威力,也凸顯了對火山進行深部監測的必要性。借助深部科學鉆探技術,在活動斷裂帶、活火山附近,將植入儀器放置在深井中的不同深度進行實時動態監測,就像是在火山的“脈搏”上安裝了傳感器。科學家們有望借此揭示地震孕育過程和火山噴發機制。地震往往是由于地殼內部巖石的應力積累和突然釋放所導致,通過在深部監測應力的變化、巖石的微破裂等現象,可以提前捕捉到地震的孕育信號,為地震預警提供可能。而對于火山噴發,監測深部巖漿的上升過程、氣體成分的變化等,可以幫助我們預測火山噴發的時間、規模和噴發方式。這對于生活在火山周邊地區的人們來說,意義非凡。例如,在一些火山活躍的國家,如日本、意大利等,深部鉆探監測技術的應用可以大大提高火山災害的預警能力,減少人員傷亡和財產損失 。

南極地區則以其寒冷的冰蓋和獨特的地質環境成為另一個研究重點。除了獲取珍貴的冰芯之外,對南極大陸冰層及冰下地質環境進行長期監測同樣至關重要。通過在冰層中安置儀器,可以了解冰蓋分層流動的規律,冰層內部溫度的分布情況以及冰巖界面的干燥狀態等。這些信息有助于我們預測冰蓋的穩定性。南極冰蓋作為地球上最大的淡水儲存庫,如果發生大規模的融化,將會對全球海平面上升產生巨大影響,進而威脅到沿海地區的眾多城市和生態系統。例如,近年來隨著全球氣候變暖,南極冰蓋的融化速度備受關注,據相關數據顯示,南極部分地區的冰蓋每年的融化速度達到了數厘米至數十厘米不等,深部科學鉆探技術能夠為我們提供冰蓋內部的詳細信息,幫助科學家們更準確地評估冰蓋融化的風險,從而制定相應的應對策略,更好地保護人類生存環境 。

然而,深地探測并非一帆風順,目前仍面臨重重挑戰。深部井下的環境極為惡劣,高溫、高壓、高腐蝕、高電位以及狹小空間等多種極端條件限制了儀器的使用和數據的采集。在地球深部,溫度可以高達數百度,壓力相當于數千個大氣壓,這樣的環境對儀器的材料和性能提出了極高的要求。我國科學家們正努力攻克這些難關,致力于提升儀器系統的微型化、集成度及穩定性。只有研制出能夠適應深部極端環境的高性能儀器,才能真正實現深地探測的目標。例如,開發耐高溫、高壓的傳感器材料,設計緊湊高效的儀器集成方案,提高儀器在高電位環境下的抗干擾能力等。通過這些努力,以深井群為基礎、井中探測為核心的深地探測體系正在逐步構建。這一體系將開創人類對地探測的新手段和新平臺,有效提升地震與火山活動、緩慢地質作用過程等自然災害的預警能力,在深地資源勘探開發、環境保護、國防軍事安全等領域也將發揮不可估量的作用 。

在深地探測的科研創新之路上,眾多科技工作者如同勇敢的探險家,不斷向地球深部進軍。他們的努力不僅僅是為了滿足科學好奇心,更是為了服務國家發展和百姓生活。從保障能源安全的角度來看,深地資源勘探開發能夠發現更多的礦產資源、油氣資源等,為國家的工業發展提供堅實的物質基礎。在環境保護方面,通過對地球深部的研究,可以更好地理解地球系統的運行機制,預測氣候變化對地球環境的影響,從而制定更加有效的環境保護政策。在國防軍事安全領域,深地探測技術可以用于監測地下軍事設施、防范地質災害對軍事基地的影響等。隨著科技的不斷進步,我們有理由相信,深部科學鉆探將會取得更多的突破,讓科學鉆探工作結出更加豐碩的成果,為人類的未來發展照亮前行的道路 。

總之,實時海底深處的研究是地球科學領域中極具挑戰性和前瞻性的工作。它融合了多學科的知識和技術,從地質學、地球物理學、地球化學到材料科學、工程技術等。通過深部科學鉆探,我們正在逐步揭開地球深部的神秘面紗,構建起一個更加完整的地球系統模型,為人類應對各種地質災害、合理利用地球資源、保護地球環境提供有力的科學支撐,讓我們在地球這個家園中能夠更加安全、可持續地生存和發展 。

來源: 桂粵科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

桂粵科普

桂粵科普