女性朋友們,你聽說過子宮內膜異位癥嗎?

有的人聽說這個疾病或許來自一些獵奇的故事,比如每次來月經就流鼻血/咯血/胸痛,然后發現其實是子宮內膜異位癥;有些人可能身邊就有案例,比如某個女同學一直腹痛和嚴重痛經,最后發現肚子里有子宮內膜異位囊腫;也有的人可能是自己痛經厲害,被朋友提醒去醫院看看會不會是子宮內膜異位癥……

了解得越多,越能認識到這個疾病的棘手之處。子宮內膜異位癥具體是怎么一回事呢?怎么發現和治療呢?會復發嗎?有辦法預防嗎?這是一個相當復雜的課題。本文將嘗試介紹這個疾病,希望能給有需要的人提供一點幫助。

什么是子宮內膜異位癥?

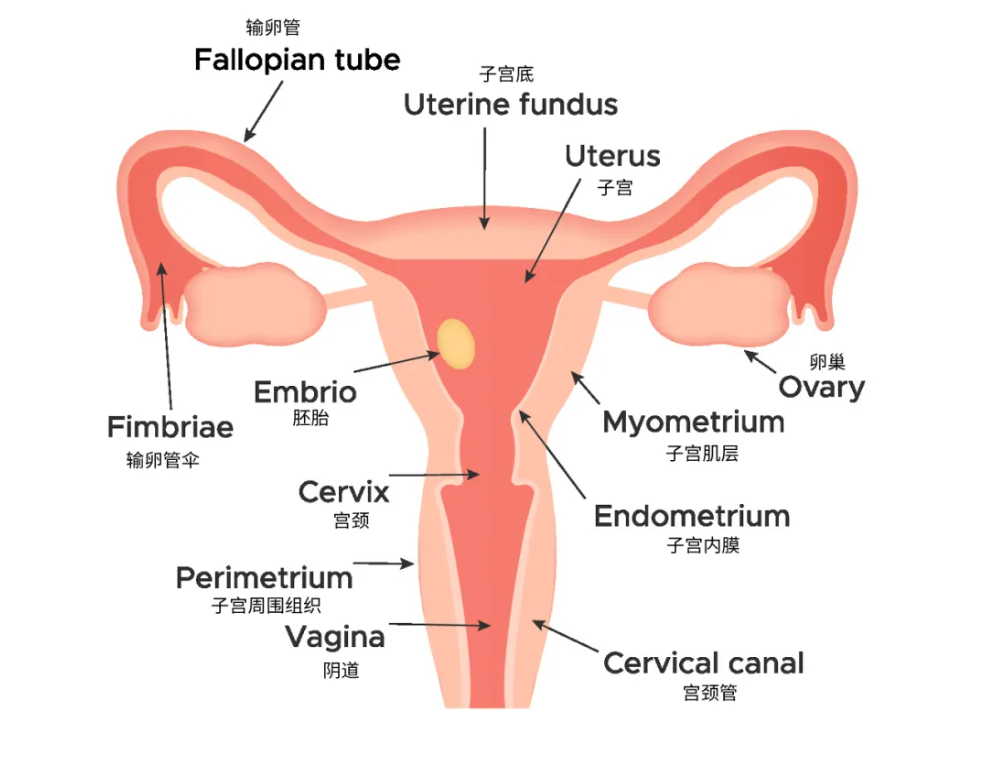

正常情況下,子宮內膜是生長在子宮腔內壁的膜結構。就好像人體表面的皮膚分為表皮和真皮一樣,子宮內膜也分為功能層和基底層。基底層就像真皮一樣位于底部,用于生產功能層。功能層就像表皮覆蓋在子宮腔表面,每個月生長、增厚、發育腺體,還有細密的小血管從子宮肌層一路伸展,插入其中。如果有胚胎著床,功能層內膜中的腺體、血管就能進一步支持胚胎生長。如果沒有胚胎到來,功能層就會因為失去雌孕激素的支持而萎縮、剝脫,其中的小血管也隨之斷裂,由此形成的內膜碎片、出血和滲液混合起來排出體外,就是我們的月經。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

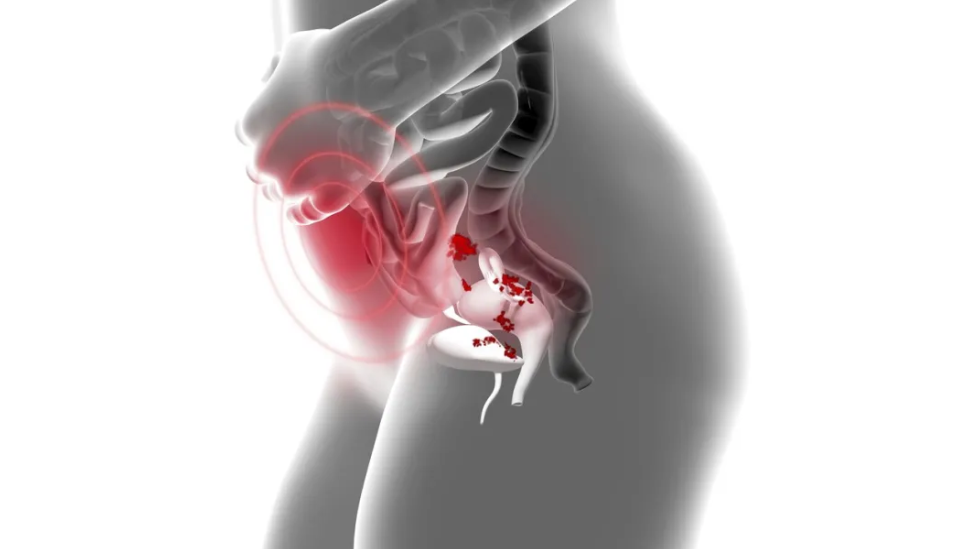

然而,有時候子宮內膜會長在宮腔以外的位置,也就是“異位”,由此引發的一系列癥狀就稱為“子宮內膜異位癥”。雌孕激素作用于全身,異位的子宮內膜也會和正常位置的子宮內膜同步受到影響。所以每當月經來潮時,宮腔內的內膜會剝脫出血,異位子宮內膜也會同步出血。

如果異位灶在開放部位,比如鼻腔、肚臍,就會表現為和月經同步的出血和疼痛,如果異位灶出現在封閉部位,比如卵巢、子宮直腸陷凹、子宮表面、剖宮產手術疤痕部位等,就會導致隱性出血和不斷加重的疼痛。這些隱性的出血因為無法順利排出,會在日積月累下形成老化、粘稠的血性包塊,顏色、質地形似融化的巧克力,所以也稱為巧克力囊腫。

除了疼痛和出血以外,不同部位的子宮內膜異位癥還會導致相應的特定并發癥,比如盆腹腔的異位灶可能會導致下腹在經期外仍然持續疼痛、墜脹,反復出血刺激和異常炎癥反應導致盆腔粘連、不孕癥等;膀胱子宮內膜異位癥可以導致尿頻、尿急、尿痛等尿道刺激癥狀,并在經期加重;腸道子宮內膜異位癥可導致腹瀉、便秘、排便困難、腸道痙攣痛等;胸腔子宮內膜異位癥可以導致胸痛、咯血,嚴重時可以導致反復發作的血氣胸……

如你所見,子宮內膜異位癥遠不止痛經那么簡單,不僅可以侵襲周圍組織和其他器官,導致復雜的癥狀,還容易在治療后反復發作,直到絕經后才能緩解。這種野蠻生長、難以根治的特性,以及它帶給患者的痛苦折磨,讓子宮內膜異位癥還有個綽號叫做“不死的癌癥”。

為什么會有子宮內膜異位癥?

既然子宮內膜異位癥這么可怕,那它到底是怎么發生的呢?有辦法預防嗎?

很遺憾,子宮內膜異位癥的發病機制目前還未明確。

醫學界有一些理論能部分解釋子宮內膜異位癥的發生,最流行的理論是1927年Sampson提出的種植學說。該學說認為是宮腔內的子宮內膜漂流到其他部位并種植了下來,形成了內異癥的病灶。一些病例也能驗證這個理論,比如剖宮產或順產的傷口上偶然會形成異位病灶,就是內膜漂出宮腔并種植在傷口導致的。卵巢、盆腔凹陷處最容易有病灶,符合經血通過輸卵管逆流至盆腔后播散種植的特征。那些發生在肺部、鼻腔等遠處的病灶,也符合異常組織經血管或淋巴管播散的特征。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

以此為依據,一些醫學人士建議經期不要運動,至少不要劇烈運動,看起來也很合理……嗎?或許未必。權威期刊BMJ(英國醫學期刊)的醫學團隊針對這個問題作出的回應是:沒有證據表明運動會增加子宮內膜異位癥或月經逆行的風險,相反,運動可以通過降低雌激素水平和子宮內膜芳香酶活性等途徑降低子宮內膜異位癥的風險。

美國CDC(CentersforDiseaseControlandPrevention,疾病預防與控制中心)的女性健康官網給出的觀點也是經期可以鍛煉。規律鍛煉可以減輕經前期不適和痛經癥狀,一些輕體力鍛煉(如行走)幾乎沒有風險,還能讓經期感覺更好。

一些研究也發現規律鍛煉,尤其是高強度鍛煉可以顯著降低子宮內膜異位癥風險,一項流行病學研究中,經常進行高強度體育鍛煉的女性子宮內膜異位癥的風險下降了76%。

而回到種植學說這個理論,其實圍經期的腹腔鏡檢查發現,90%的女性都有經血逆行的現象,但發生子宮內膜異位癥的只是很少一部分人。這意味著除了內膜的遷移之外,或許還有其他因素參與了病灶的形成,如基因突變、免疫功能改變、內分泌信號異常等。

另外,一些女性在青春期前、還未有月經時,就因為不明原因的盆腔痛被發現存在子宮內膜異位病灶。沒有來過月經,自然不會是經血逆流、內膜漂移種植導致的子宮內膜異位癥,而更有可能是具有分化潛能的細胞在某些條件下轉化成了類似子宮內膜的組織。

所以,即便有些理論看起來很合理,也仍然無法解釋很多問題,這就使得子宮內膜異位癥的成因至今尚未明晰,自然也難以根據病因采取相應的預防措施。除了前文提到的鍛煉外,還有一些研究發現了飲食、體脂分布、煙酒攝入等因素與子宮內膜異位癥的關聯,但這些因素能否為預防子宮內膜異位癥提供幫助仍有待進一步研究。

如何發現自己有子宮內膜異位癥

如果出現了典型的子宮內膜異位癥癥狀,比如身體其他部位和月經同時出現的異常出血,比如因為痛經不斷加重、下腹疼痛、性生活疼痛等癥狀就醫時,醫生查體觸摸到了附件和子宮后方的痛性結節,B超發現了典型的子宮內膜異位囊腫等,又或者因為不孕癥就醫,需要進行腹腔鏡檢查時,比較容易確診子宮內膜異位癥。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

那如果沒有這些典型癥狀,怎么判斷自己有沒有子宮內膜異位癥呢?很難。

雖然有流行病學調查顯示:約10%的生育期女性患有子宮內膜異位癥。但真實的數據可能會更高。世界衛生組織的子宮內膜異位癥專題中提到,一些地區的公眾和部分醫務人員缺乏對子宮內膜異位癥早診斷、早治療的意識,很多人都以為痛經、盆腔痛是必須忍耐的正常過程,因此耽誤了及早就醫和診療。

另一方面,子宮內膜異位癥的確診本身也有很大的難點。《英國醫學雜志》(BMJ)上一篇子宮內膜異位癥的綜述中提到:很多子宮內膜異位癥患者癥狀多樣,并沒有典型特征。對于這些患者,唯一可靠的診斷方式是在腹腔鏡中觀察到子宮內膜異位沉積物并進行組織學證實。然而,25%的子宮內膜異位癥患者完全沒有癥狀,而子宮內膜異位癥的痛經、盆腔痛、經量增加、月經淋漓不凈等癥狀和很多其他疾病沒有明顯區別。目前既缺乏除手術外比較可靠的診斷方法,也不可能為了確診子宮內膜異位癥,就將所有出現這些癥狀的人都送去做腹腔鏡手術檢查,那將會導致大量的過度治療,讓很多人承擔不必要的風險。醫生可以根據病史、查體、輔助檢查等手段綜合判斷,診斷出一些癥狀不夠典型的子宮內膜異位癥患者,但必然還存在大量隱匿的患者沒被發現。

而作為沒有醫學背景的普通人,記住痛經不要硬扛就行了。如果痛經在加重、月經出血模式異常,或者性生活疼痛、非經期也有盆腔痛、肛門墜脹等不適,或者有其它任何讓你覺得不對勁的地方,及早就醫。

子宮內膜異位癥的治療方法

目前尚沒有徹底治愈子宮內膜異位癥的辦法,所有的治療手段主要都是為了控制或緩解癥狀。對于有生育計劃的人而言,需要進行生育力評估,必要時需要通過宮腹腔鏡手術恢復正常的結構和功能。如果無法正常受孕,還需要借助輔助生殖技術幫助受孕。

對于有生育意愿但暫時不打算懷孕的人而言,可以考慮進行生育力保存,凍存胚胎或成熟卵母細胞備用。

對于沒有生育計劃的人而言,治療的目標主要是鎮痛和預防疾病進展。鎮痛藥物可以選擇布洛芬、萘普生等常見的、安全的止痛藥,也可以選擇激素類避孕藥物、激素類節育環、皮埋制劑等抑制病灶發展。異位囊腫較小時可暫不處理,持續觀察;較大時則考慮手術治療。

所有確診患者均需定期復查,一方面是長期隨訪確保療效穩定可靠,能持續控制疼痛、預防復發;另一方面也是需要密切觀察,萬一病灶發生惡性病變可以及時發現并處理。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

現代醫學發展至今,很容易讓人對它產生過高的期望。醫學也確實在日新月異地進步,各種新發現、新治療手段層出不窮。然而,子宮內膜異位癥的診治現狀卻如同當頭棒喝。一個發病率高、持續時間長、癥狀復雜而痛苦的疾病至今既無法明確病因,也做不到輕易確診,更沒法徹底根治。醫學的發展其實還遠未到大家所期待的境界。

不過,好在還有無數醫學專業人士在為之努力鉆研。而在有突破性的成果出現之前,我們普通人也可以選擇對身邊子宮內膜異位癥的患者多一些重視和關愛。

參考文獻

[1]https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/01/exercise-and-endometriosis

[2]https://www.womenshealth.gov/getting-active/physical-activity-menstrual-cycle

[3]DhillonPK,HoltVL.Recreationalphysicalactivityandendometriomarisk.AmJEpidemiol.2003;158(2):156-164.doi:10.1093/aje/kwg122

[4]HalmeJ,HammondMG,HulkaJF,RajSG,TalbertLM.Retrogrademenstruationinhealthywomenandinpatientswithendometriosis.ObstetGynecol.1984;64(2):151-154.

[5]MarshEE,LauferMR.Endometriosisinpremenarchealgirlswhodonothaveanassociatedobstructiveanomaly.FertilSteril.2005;83(3):758-760.doi:10.1016/j.fertnstert.2004.08.025

[6]MissmerSA,ChavarroJE,MalspeisS,etal.Aprospectivestudyofdietaryfatconsumptionandendometriosisrisk.HumReprod.2010;25(6):1528-1535.doi:10.1093/humrep/deq044

[7]HarrisHR,EkeAC,ChavarroJE,MissmerSA.Fruitandvegetableconsumptionandriskofendometriosis.HumReprod.2018;33(4):715-727.doi:10.1093/humrep/dey014

[8]ShahDK,CorreiaKF,VitonisAF,MissmerSA.Bodysizeandendometriosis:resultsfrom20yearsoffollow-upwithintheNurses'HealthStudyIIprospectivecohort.HumReprod.2013;28(7):1783-1792.doi:10.1093/humrep/det120

[9]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/endometriosis

[10]孔北華,馬丁,段濤編.全國高等學校教材婦產科學第10版[M].北京:人民衛生出版社,2024.06.

[11]HickeyM,BallardK,FarquharC.Endometriosis.BMJ.2014;348:g1752.Published2014Mar19.doi:10.1136/bmj.g1752

策劃制作

作者丨飛刀斷雨 醫生

審核丨唐芹 中華醫學會科學普及部主任研究員 國家健康科普專家

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體