有一種建筑,不需要空調和暖氣就能夠實現冬暖夏涼。聽起來是不是很神奇?

這種自帶“冬暖夏涼buff”的房子被稱為被動式建筑,和普通建筑相比,更綠色低碳。

一、冬暖夏涼的奧秘

被動式建筑不是哈爾的可移動“城堡”,而是一種新型低碳節能建筑,不依賴傳統能源,就能全部或部分滿足室內供暖、供冷及采光等需求,實現建筑內恒溫、恒濕、恒氧等環境指標。如果把傳統“主動式”建筑比作“玻璃瓶”,保持其內部恒溫需要主動進行升溫或者降溫,這個過程會消耗能源。那么,被動式建筑就像“保溫瓶”,無論外界是炎熱的夏季還是寒冷的冬季,其內部都能保持恒定的溫度。

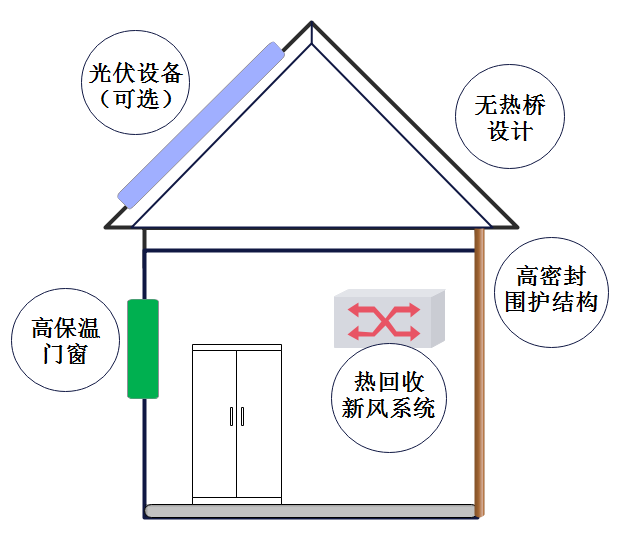

為什么被動式建筑這么神奇?一是無熱橋設計理念使被動式建筑圍護結構克服了普通建筑熱損失較大的“弱點”。圍護結構保溫性能和氣密性較好,采用新型保溫隔熱材料、高性能保溫墻體、高性能多層節能玻璃等措施,被動式建筑像穿了一層密封好的厚厚棉衣,大大降低了傳熱系數。二是采用自然通風和采光等被動式技術,充分利用可再生能源,建筑擺脫了對傳統化石能源的依賴。三是高效熱回收新風系統持續往室內輸送新鮮空氣,提高了能源利用率的同時保障了室內空氣品質。

圖1 被動式建筑“黑科技”

二、“被動房”的起源和發展

被動式建筑技術有很古老的歷史,比如,有著厚厚的墻壁和屋頂的窯洞,保溫、隔熱性能良好,冬暖夏涼。“被動房”(Passive House)的概念從德國20世紀80年代低能耗建筑理念基礎上建立起來,由德國被動式房屋研究所(PHI)和瑞典隆德大學的科研人員提出,其特點在于不用主動的采暖和空調系統就可以維持舒適室內熱環境。1991年第一座“被動房”在德國達姆施塔特建成,其他國家也陸續推出了本土被動式建筑技術標準以及啟動了“被動房”建設工程。

我國第一座被認證為“被動房”的建筑是2010年上海世博會“漢堡之家”。“漢堡之家”建筑面積3150m2,高約18米,外觀像四個打開并組合在一起的紅色“抽屜”。建筑外立面采用高隔熱隔音、強密封性的建材,屋頂安裝約450m2的光伏發電設備,采用具備制冷、除濕、熱回收功能的新風系統,并通過地源熱泵系統制冷供暖。一系列節能新材料、新技術、新設備的應用,使得建筑幾乎無需主動供應能量,卻能讓室內人員感覺四季如春。

圖2 “漢堡之家”建筑外觀

科技館里的“被動房”展品

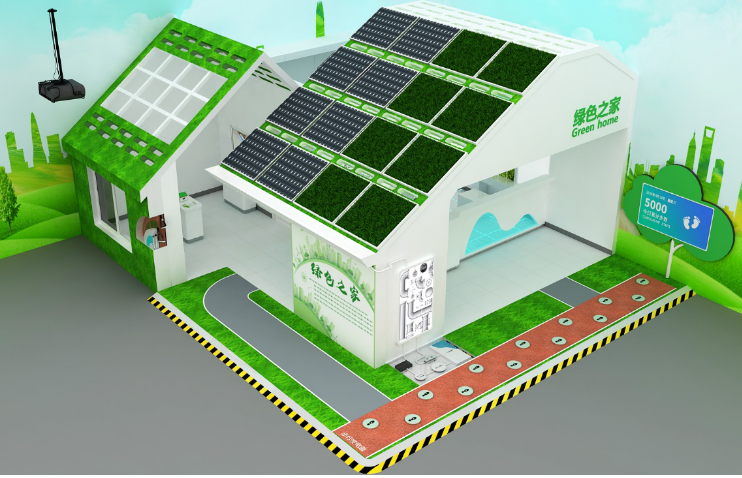

隨著被動式建筑以及其中新技術的推廣,相關科普展品、展覽也逐漸興起。例如,中國科學技術館4層挑戰與未來展廳“綠色之家”展品就是一個“被動房”。游客不僅可以看到這座超低能耗住宅的內部結構及節能技術,而且可以通過“建造節能房屋游戲”親自設計不同能耗的住宅。選擇節能效果不同的墻體、屋頂、窗戶、地板、照明系統、空氣循環系統后,系統會自動生成游客設計的住宅,并判斷住宅是節能型還是非節能型。

圖3 “綠色之家”展品

四、未來的“低碳建筑”

建筑可持續問題本質是能源問題,直觀體現在舒適、健康以及高效的建筑熱環境中。被動式建筑技術挖掘了建筑領域未來發展的新方向,既兼顧了建筑低碳節能,也優化了室內環境品質。發展被動式超低能耗建筑是未來建筑節能降碳的重要方向,也是推動區域能源轉型和推進碳達峰碳中和的重要方式。當然,由于“被動房”建筑和相關標準由國外引進,它在我國的發展要兼顧當地經濟發展水平和建設成本、建筑及材料技術、氣候特點、人們居住習慣、室內環境標準等,比如不同氣候區的差異導致了較難實施統一的被動式建筑能耗指標。研究如何利用“被動房”技術原理,因地制宜進行屬地化建筑設計、探索實踐及創新升級,對被動式建筑在我國的發展有重大意義。

作者:王文淵,中國科學技術館,助理研究員

審核專家:王祎,北京市建筑設計研究院股份有限公司,高級工程師

來源: 安徽省科學技術協會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助