整理 | 周舒義、望鄉

新研究證實螃蟹也會痛

一直有說法認為,像螃蟹、蝦,以及小龍蝦等十足目甲殼動物沒有痛覺,因此即便被放入鍋里加熱,它們也不會感到疼痛。事實果真如此嗎?一項近日發表于Biology的研究首次基于電生理學證據,發現螃蟹也會痛——它們會將疼痛刺激傳輸至大腦,并對其作出清晰的神經反應。

疼痛是一種復雜的生理過程。雖然此前有研究觀察到,甲殼動物在受到外界有害刺激后會出現退縮反射和防御行為,但回避傷害有可能只是動物的反射性反應,并不直接等同于它們體驗了痛覺。

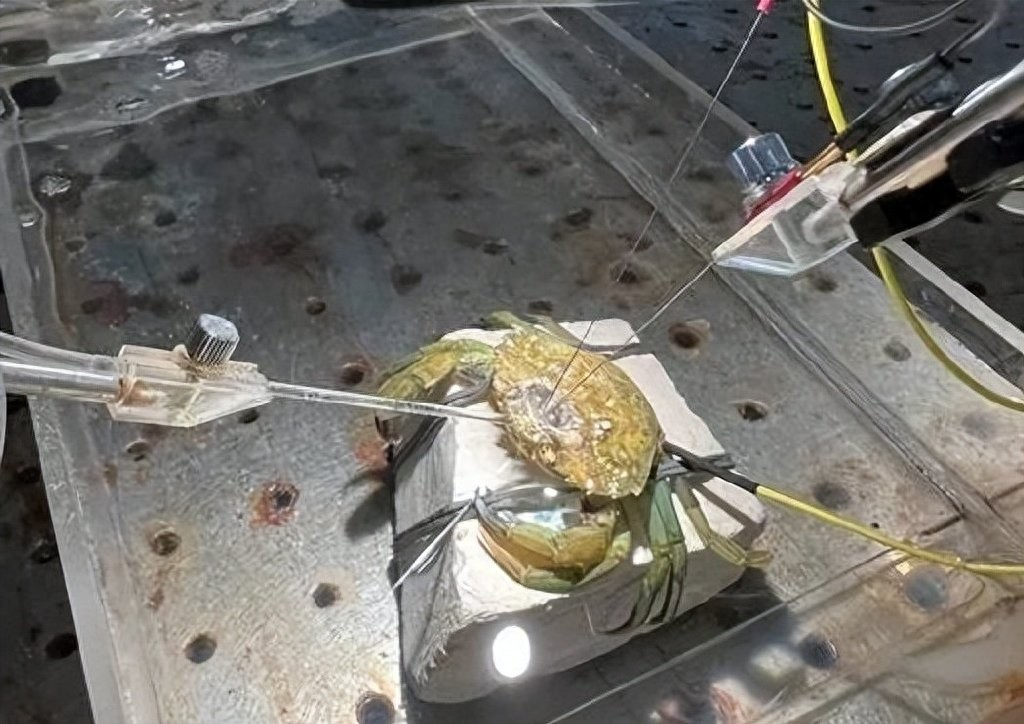

將測量大腦活動的電極連接到一只濱蟹身上,然后對它進行機械和化學刺激。| Eleftherios Kasiouras

在新研究中,研究人員向普通濱蟹(Carcinus maenas)的眼睛、觸角、步足關節等身體各處的軟組織涂抹乙酸,或施加機械刺激(馮·弗雷試驗),并記錄它們在此期間的腦電信號。結果發現,在受到有害刺激后,螃蟹的大腦活動有所增加;而當同一部位暴露在食物氣味,或一滴海水中時,中樞神經系統沒有檢測出任何反應。研究認為,這表明螃蟹各個身體部位存在痛覺感受器,可以向大腦發出某種形式的痛覺信號,而不會對非疼痛刺激作出反應。研究還發現,物理刺激引起的痛覺比化學刺激更短、更強烈。

作者表示,蝦、小龍蝦等其他甲殼動物擁有和螃蟹類似的身體結構和神經系統,因而很可能也會以類似方式感知疼痛。或許下次烹飪蝦蟹的時候,最好能“給個痛快”。

中國最大規模“長新冠”調查結果出爐

柳葉刀子刊The Lancet Regional Health-Western Pacific近期一項針對7.4萬余名中國居民的在線調查研究顯示,10%~30%的新冠患者報告有“長新冠”(Long COVID)癥狀。這也是迄今為止國內最大規模的“長新冠”調查研究。

這項回顧性研究采用在線問卷調查的形式,于2023年11月22日至2024年1月24日調查了74075名中國居民過去一年來的新冠病毒感染狀況和“長新冠”癥狀,最終獲得了68200份有效問卷。

“長新冠”是指初次感染新冠后三個月,癥狀仍持續存在或出現新癥狀,這些癥狀持續至少兩個月而沒有其他解釋。全球約1.4億人受“長新冠”困擾。其可影響多個器官系統,導致認知和情緒障礙。典型癥狀包括疲勞、運動后不適、腦霧、頭暈、胃腸道癥狀、心悸、性欲減退、嗅覺或味覺受損、口渴、慢性咳嗽、胸痛、脫發等。任何新冠感染者都可能罹患“長新冠”,發生率差異很大,從10%至60%不等。接種新冠疫苗已被證明可顯著降低“長新冠”風險。

分析顯示,約10%~30%的患者曾經歷了一種及以上的“長新冠”癥狀,最常見的癥狀(3個月時發生率)包括疲勞(30.53%)、記憶力下降(27.93%)、運動能力下降(18.29%)、咳嗽/咳痰(18.83%)、口渴/口干(18.06%)、睡眠障礙(17.41%)和腦霧(16.87%)。在僅感染一次的人群中,疲勞(24.85%)、記憶力下降(18.11%)、運動能力下降(12.52%)等癥狀較少見。

研究還發現,女性更有可能經歷“長新冠”。不同年齡組的癥狀有明顯差異,但睡眠障礙、肌肉/關節疼痛等癥狀在老年人中更常見。中國北方地區居民的“長新冠”發生率較高,研究認為這可能與氣溫差異有關。

“長新冠”的危險因素包括基礎疾病、飲酒、吸煙、急性感染嚴重程度。重復感染一般急性癥狀更輕,但“長新冠”發生率和嚴重程度更高。接種疫苗,尤其是多次接種加強針,可將長期癥狀顯著減少30%~70%。根據新冠患者自述,細菌、流感和支原體感染也更多見,8%~10%的患者認為新冠加重了之前的慢性疾病或引發了新的并發癥。

南極洲首次發現琥珀

一項近日發表在Antarctic Science雜志上的新研究顯示,科研人員首次在南極洲發現了琥珀。這表明在大約9000萬年前,南極洲的氣候條件允許能夠產生樹脂的樹木生存。

2017年,研究團隊乘坐“北極星”號科考船進行考察期間,利用海底鉆探裝置MARUM-MeBo70,在阿蒙森海深946米的海底沉積層中,成功采集到了包含琥珀的沉積物巖芯樣本,并將其命名為“松島琥珀”。阿蒙森海位于西南極洲邊緣,南緯73.57°,西經 107.09°。

該團隊先對樣本進行了風干處理,隨后將其切割為直徑約1毫米的微小薄片,再從中分離出琥珀,結果發現了可能是古樹樹皮的殘余物。南極洲的琥珀品質較高,表明其埋藏深度較淺。因為隨著埋藏深度增加,琥珀會在熱應力的作用下消散。研究團隊認為,此次發現為認識南極周邊白堊紀時期的森林生態提供了全新視角。

“通過分析琥珀碎片,可以直觀了解9000萬年前南極洲西部的環境狀況。”研究人員表示,“在某個歷史階段,七大洲的氣候條件都允許產生樹脂的樹木生存。我們現在的目標是進一步了解這個森林生態系統——它是否曾被火災摧毀、能否在琥珀中找到生命的痕跡。這一發現為我們提供了更加直接的方式回溯過去。”

聯合國:2023年新增約130萬艾滋病病毒感染者

12月1日是世界艾滋病日。聯合國艾滋病規劃署11月26日發布報告顯示,2023年全球有63萬人死于與艾滋病相關的疾病,新增約130萬名艾滋病病毒感染者。

報告顯示,全球現有約3990萬人感染艾滋病病毒,比2022年增加90萬人,其中尚有930萬人無法得到醫治。在至少28個國家,新增艾滋病病毒感染者人數還在上升。2023年平均每天有570名15歲至24歲的女性感染艾滋病病毒。在非洲東部和南部至少22個國家,這個年齡段的女性感染艾滋病毒的風險是男性同齡人的3倍。

聯合國艾滋病規劃署執行主任溫妮·拜安伊瑪表示,剝奪女性受教育權利、縱容性別暴力、醫療不平等……這些侵犯人權的行為會阻礙艾滋病救治并導致病毒蔓延。“要保護每個人的健康,就必須保護每個人的權利”。

日內瓦大學醫院艾滋病項目負責人亞歷山德拉·卡爾米表示,救命的藥物和療法不僅僅是商品,更具有公益屬性。相關資源亟待推廣,實現普遍覆蓋。

探測到迄今能量最高的宇宙線電子

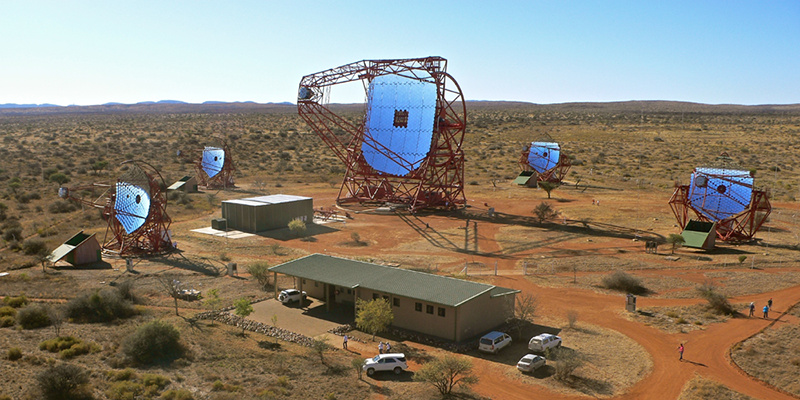

一個研究團隊利用高能立體視野望遠鏡(H.E.S.S.),探測到了迄今為止能量最高(40 TeV)的宇宙線電子。新研究縮小了附近宇宙線電子源的候選范圍,填補了此前未被探索的能量區間,預計將在未來幾年內持續作為這一研究領域的參考基準。相關論文11月25日發表于Physical Review Letters。

H.E.S.S. | Wikimedia Commons

宇宙線是從外太空來的帶電粒子,其起源是當代天體物理學最重大的前沿科學問題之一。由于銀河系隨機磁場的存在,宇宙線的方向在傳播過程中被不斷偏轉,很快丟失掉其原初的方向信息,人們在地球上觀測到的銀河宇宙線強度具有高度各向同性,通過測量宇宙線的方向很難獲得其起源性質。從成分上講,宇宙線主要由原子核構成,86%為氫原子核(質子),12%為氦原子核,1%為碳、氮、氧及鐵的原子核,還有1%是電子。宇宙線電子的能量超過1 TeV(1 TeV = 1012 eV,比可見光的能量高1萬億倍),為了解銀河系中發生的高能過程提供了重要信息。

在新研究中,研究人員分析了四個H.E.S.S.望遠鏡十多年來收集的大量數據。他們改進粒子識別技術,采用新的、更為高效的篩選算法,成功從背景中分離出了宇宙線電子信號。據此繪制了一個寬泛的宇宙線電子能譜,能量最高可達40 TeV。相比之下,過去對宇宙線電子的探測能量都低于5 TeV。在能譜1 TeV左右的位置存在明顯扭折,新研究表明這一扭折要比此前預期更為尖銳。論文作者表示:“這是一個重要的結果,我們可以得出結論,探測到的宇宙線電子很可能來自我們太陽系附近的極少數源,距離最遠達幾千光年,和銀河系相比這是一個非常短的距離。”

朋友之間會共享腸道菌群

飲食、藥物、社交、環境……微生物在無聲無息間改變著我們,同時也在被我們改變。它們和人體之間的關系,或許要遠比我們想象的更為親密和深刻。11月20日發表于Nature的一項研究表明,同一個社交圈子的成員會共享微生物,互動越多,他們的腸道微生物組成就越相似,即使非家庭成員之間也是如此。

研究人員前往中美洲國家洪都拉斯的叢林,研究那里18個偏遠村莊中的1787名成年居民,繪制村民的社會關系圖,并分析他們的微生物組。這些村民主要通過面對面互動,很少接觸會干擾微生物群的加工食品和抗生素。

研究人員繪制了社交關系圖,并收集了洪都拉斯18個偏遠村莊居民的微生物組數據。| Human Nature Lab at Yale

研究記錄到2543種微生物和339137種微生物菌株(亞種)。分析表明,即使排除了飲食、水源和藥物等其他因素影響,同一個社交圈子的成員之間,微生物群也會表現出顯著的相似性。對于同住一屋的個體(包括夫妻),腸道微生物群相似度高達13.9%;對于不住在一起,但習慣共度閑暇時光的個體,相似度達10%;相比之下,對于同一個村莊卻不怎么往來的個體,相似度僅4%。這種相似度與人們社交的頻率和方式(如握手、擁抱、親吻)有關。“事實上,在我們研究的村莊中,微生物群相似度是預測人們社會關系的最有力因素,超越了財富、宗教和教育。”值得注意的是,該研究結果針對的是微生物菌株,而非更大范圍的微生物物種,因此這種相似度更可能來源于微生物的人際傳播,而非出于偶然。

此外,研究還發現了存在微生物“傳播鏈”的證據——朋友的朋友之間,微生物群相似度也高于隨機水平。與社交網絡邊緣的個體相比,“社交紅人”的腸道微生物與其他村民更為相似。研究還發現,與村內不同社交圈子對應,特定微生物也會隨之群聚。“戲劇、劃船、物理……圍繞這些興趣愛好你會發展出不同的朋友圈子。我們的研究表明,圈子成員可能會以前所未料的方式聯系在一起,甚至是通過他們的微生物群。”

研究人員表示,上述發現既有消極一面,也有積極一面。例如,與微生物有關的某些致病風險因素(如高血壓和抑郁癥)可能會借此傳播,但有益菌帶來的健康益處也可以通過社交網絡轉移。人們不應該因為害怕“感染”他人的微生物而拒絕社交——社交互動可以傳播有益健康的微生物,并帶來許多其他好處。“密切接觸對我們來說并不壞。相反,這是有益的!”

國際電信聯盟:全球仍有約三分之一人口無法上網

國際電信聯盟11月27日發布報告說,2024年全球互聯網用戶進一步增加,估計達到55億,但頑固的數字鴻溝依然存在,仍有大約三分之一的人口無法上網。

這份名為《2024年事實與數據》的年度報告顯示,2024年全球估計有55億人使用互聯網,較前一年增加2.27億人,占總人口的68%。相比之下,無法上網的人口估計為26億人,占總人口的32%,其中18億人生活在農村地區。

報告顯示,互聯網使用與發展水平密切相關。2024年高收入國家估計有93%的人口使用互聯網,而這一比例在低收入國家僅為27%。估計有83%的城市居民使用互聯網,而農村地區這一比例不足一半(48%)。全球4/5的10歲以上人口擁有手機,但低收入國家的這一比例僅為56%。此外,高收入國家的5G網絡覆蓋率估計可達84%,而低收入國家僅為4%。高收入國家每人每月平均移動寬帶流量(16.2 GB)大約是低收入國家(2 GB)的八倍。

國際電信聯盟秘書長多琳·波格丹-馬丁說,這份報告講述了高收入國家和低收入國家之間在數字領域的兩種現實,最弱勢群體難以在線獲取信息、教育和就業機會。在這個相互聯系的世界里,真正的進步是要確保所有人共同前進。(新華社)

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸