出品:科普中國

作者:周月 王彩惠(西北大學文化遺產學院)

監制:中國科普博覽

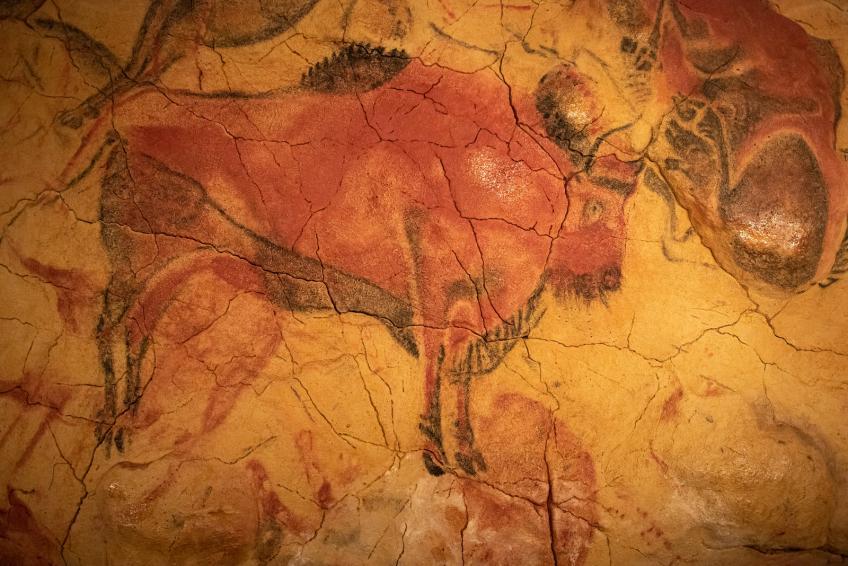

牛在人類文化和農業發展中扮演著重要角色,與人類生活息息相關。作為家畜中體型最大、力量最強的動物,牛常常被賦予多重象征意義。約在17000到11000年前歐洲的馬格達林文化時期,牛就已出現在洞穴藝術的壁畫中。在中國,牛作為十二生肖之一和“老子騎青牛”的傳聞而承載著豐富而深刻的文化內涵。

洞穴藝術中的“牛”

(圖片來源:veer圖庫)

老子騎牛

(圖片來源:veer圖庫)

盡管如此,但我們對這個“老伙計”的了解似乎還比較有限。

本系列文章將分為上下兩篇,帶領大家認識“牛”,包括我們常見的黃牛、水牛等品種,并結合與“牛”相關的研究論文,帶大家一起深入了解它們。

牛的動物分類學地位

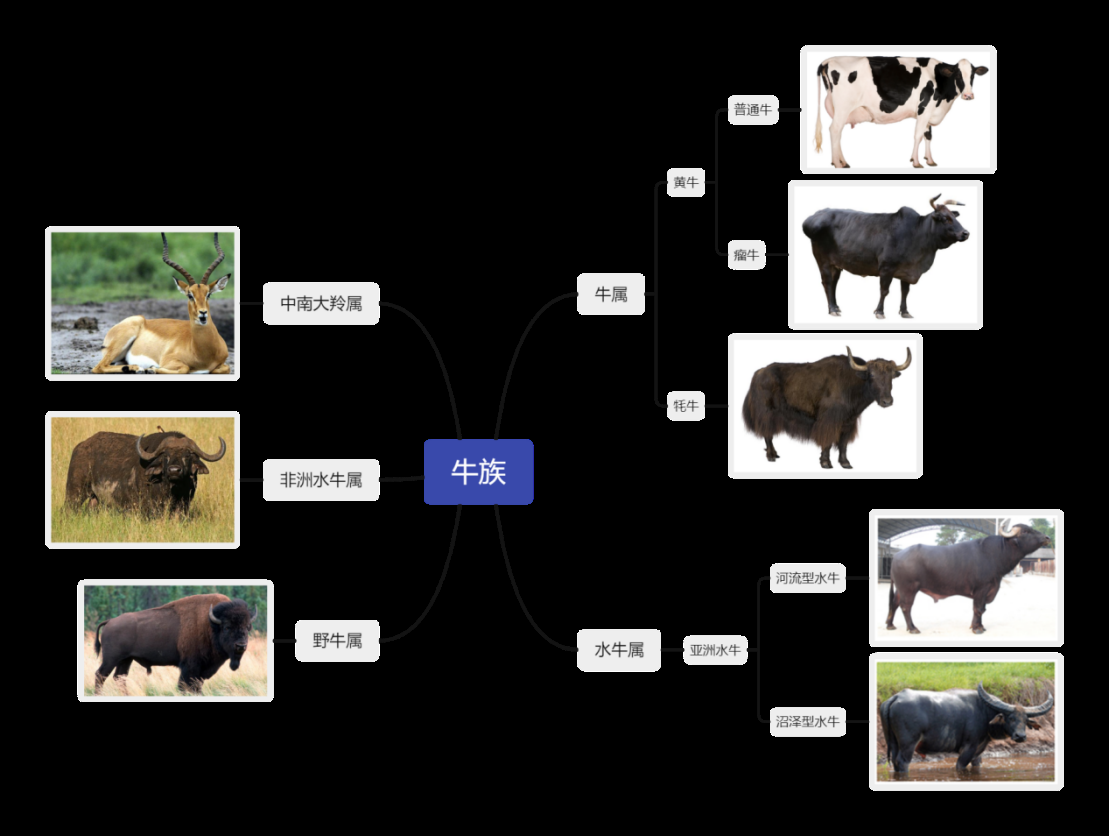

牛族分類圖

(圖片來源:依據網絡圖片自制)

現存的牛族(Bovini)可以進一步劃分為牛屬(Bos)、野牛屬(Bison)、水牛屬(Bubalus)、非洲水牛屬(Syncerus)和中南大羚屬(Pseudoryx)。

我們通常提到的“牛”是指家牛(Bos domesticus)。廣義的家牛包括所有馴化的牛類,是黃牛(Bos taurus)、牦牛(Bos grunniens)和水牛(Bubalus bubalis)等的統稱,而狹義的家牛則僅指黃牛(包括普通牛(Bos taurus)和瘤牛(Bos indicus))。

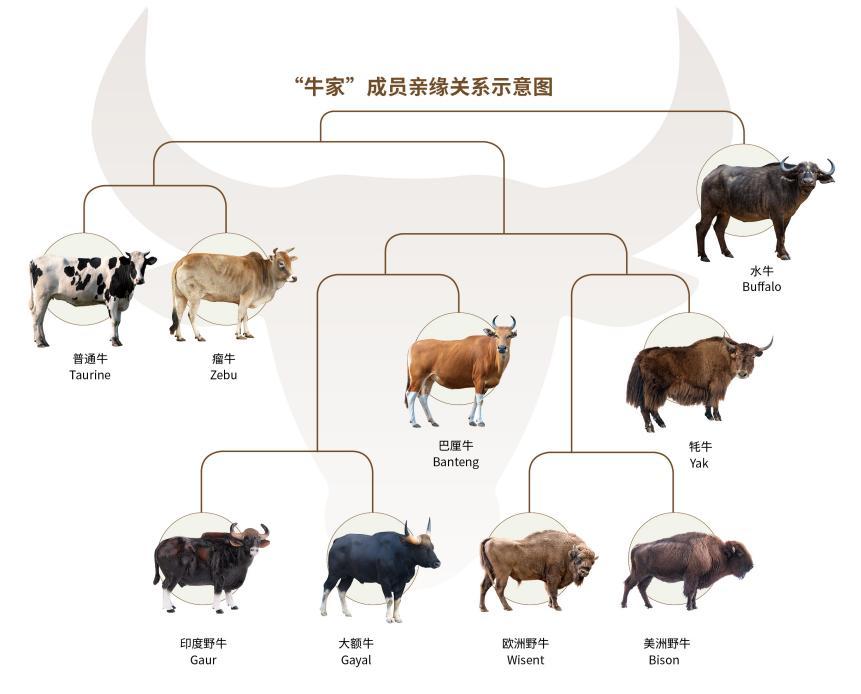

“牛家”成員親緣關系圖

(圖片來源:《知識就是力量》雜志)

不同于那些源自單一祖先的家養動物群體(如家犬、家豬等),不同種類家牛之間的親緣關系遠比我們想象的更遠。**黃牛和牦牛均屬于牛屬(Bos),而水牛則屬于水牛屬(Bubalus)。**大約在300萬年前,黃牛和水牛分化形成兩個不同的群體,這種分化程度類似于貓和獵豹之間的差異。而黃牛和牦牛的分化則可追溯到160萬年前。

牛如何被馴化?先看看水牛!

約一萬年前,人類開始了一項改變世界的行動——馴化動物。我們熟知的“六畜”都源自人類對野生動物的馴化。

家牛的馴化起源多樣。以水牛為例,研究表明,家水牛起源于亞洲野水牛(Bubalus bubalis),并且可以進一步劃分為河流型水牛(Bubalus bubalis bubalis)和沼澤型水牛(Bubalus bubalis carabanesis)兩種。

水牛

(圖片來源:veer圖庫)

河流型水牛原產于印度次大陸,歷史上曾向西傳播至巴爾干半島、意大利和埃及地區。而沼澤型水牛主要分布于南亞和東南亞的一些地區。

研究顯示,沼澤水牛和河流水牛起源于不同的野生種群,分別為3000至7000年前東南亞的野水牛種群和6300年前印度的野水牛種群。沼澤型水牛在距今約8000年前的中國南部與印度支那北部地區被馴化,可能在約3000年前后向東通過南亞西北部地區傳入中國境內。河流水牛則在距今5000到7000年前的印度西部地區被馴化,隨后向西擴散至地中海地區。

基于現代樣本的線粒體基因組和Y染色體研究表明,與河流型水牛相比,沼澤型水牛在系統發育樹中處于更為基部的位置,并且其遺傳多樣性更多。

此外,研究還發現一個來自斯里蘭卡的水牛樣本,盡管其外觀上呈現出沼澤型水牛的特征,但遺傳證據表明它實際上屬于河流型水牛。結合沼澤型水牛在形態學上與野生亞洲水牛的高度相似性,研究者推測河流型水牛可能是由類似于沼澤型水牛的祖先演化而來。此外,馴化后的水牛與野生水牛也存在基因交流。

牛如何被馴化?再看看牦牛!

牦牛的馴化又是另外一個故事,我們知道,**家牦牛馴化自野牦牛,且其種群歷史與青藏高原人類活動密切相關。**現代樣本的線粒體基因組證據表明,野牦牛和家牦牛存在明顯的遺傳分化,其中家牦牛的遺傳多樣性低于野牦牛。

牦牛

(圖片來源:veer圖庫)

家牦牛的祖先是早在250多萬年前就出現在歐亞大陸東北部的原始牦牛,而“高原巨霸”野牦牛則是原始牦牛在更新世時期南遷進入青藏高原腹地后形成的后代。

現代遺傳學研究表明,牦牛的馴化始于全新世中期,約7300年前。而家牦牛最早的考古學證據來自距今3750年前的青藏高原南部拉薩河谷。隨著人類在高原定居,牦牛種群數量迅速增加,表明人類馴養對家牦牛種群增長至關重要。

家牦牛的馴化不同于其他物種直接從野生種群的馴化,而是通過一種漸進的方式,在此過程中,黃牛作為中間體起到了關鍵作用。

現代遺傳學研究已經證實,青藏高原地區的家牦牛和黃牛共享與馴化選擇相關的基因,因此有研究者提出牦牛的馴化可能是借助與黃牛雜交來實現的,即采用了雜交馴化模式。這種雜交方式不僅成功地將野牦牛馴化為家牦牛,同時也使黃牛獲得了高寒缺氧適應的基因。

提到家牛,我們不得不提及黃牛(包括普通牛和瘤牛)。作為全球分布最廣泛也最重要的大型家養動物之一,黃牛無疑對人類的發展做出了巨大貢獻。因此,關于黃牛(家牛)的起源與馴化一直是遺傳學家和考古學家們關注的焦點,這部分內容將在下篇文章中詳細探討,敬請期待!

(注:文中拉丁文部分應為斜體)

參考文獻:

1.Rossi C, Sinding M H S, Mullin V E, et al. 2024. The genomic natural history of the aurochs[J]. Nature, 2024: 1-6.

2.Chen S, Ren L, Gao Y, et al. 2024. Evidence of hybridization of cattle and aurochs on the Tibetan Plateau ~3750 years ago[J]. Science Bulletin, 69(18): 2825-2828.

3.Hou J, Guan X, Xia X, et al. 2024. Evolution and legacy of East Asian aurochs[J]. Science Bulletin, 69(21): 3425-3433.

4.Verdugo M P, Mullin V E, Scheu A, et al. 2019. Ancient cattle genomics, origins, and rapid turnover in the Fertile Crescent[J]. Science, 365(6449): 173-176.

5.Chen N, Cai Y, Chen Q, et al. 2018. Whole-genome resequencing reveals world-wide ancestry and adaptive introgression events of domesticated cattle in East Asia. Nat Commun, 9: 2337.

6.陳順港,高玉,陳寧博,等. 2024. 青藏高原牦牛馴化的考古學與遺傳學研究進展及展望[J]. 科學通報, 69(11): 1417-1428.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽