在蔚藍無垠的大海深處,一場關于地球未來的綠色革命正在悄然進行。這場革命的主角,便是海上“碳封存”項目——一個旨在減少大氣中溫室氣體排放、對抗全球氣候變暖的創新技術。

我國首個海上二氧化碳封存示范工程項目位于中國海油有限深圳恩平15-1平臺。該二氧化碳封存示范工程項目在南海東部海域正式投用,開始規模化向海底地層注入伴隨海上石油開采產生的二氧化碳。該項目填補了我國海上二氧化碳封存技術的空白。截至日前,該項目已埋藏二氧化碳突破5000萬立方米。海上二氧化碳封存示范工程項目投資2.57億元,每年維護費250萬元,每封存1噸二氧化碳需花費500元-1000元。

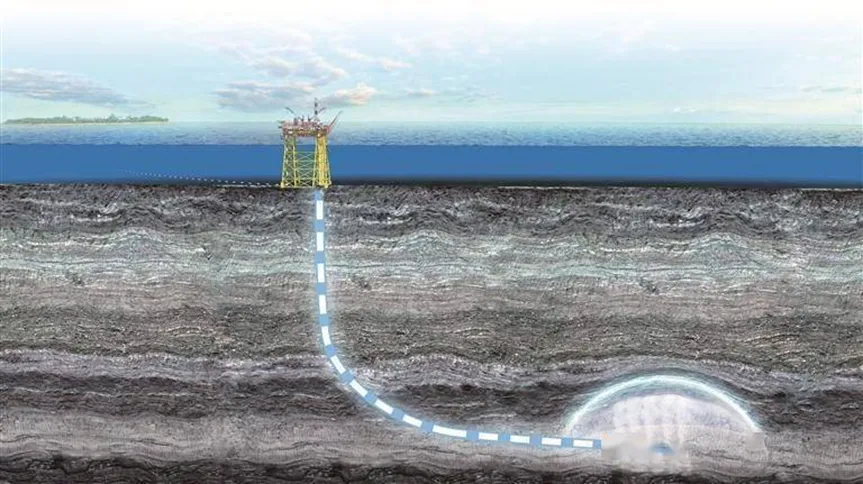

▏****項目概況一、技術原理通過一系列設備如高碳原油生產井、生產處理系統、二氧化碳壓縮機以及分子篩脫水裝置等,將油田開發時產生的二氧化碳處理至超臨界狀態。隨后,這些二氧化碳被注入到距離平臺三公里遠、位于海床下800米深處的“穹頂”式地質構造中,實現了長期穩定的封存。二、項目意義這一技術填補了中國海上二氧化碳封存技術的空白,為后續海洋碳匯工作提供了重要的技術支撐和實踐基礎。此外,這一技術的成功應用為粵港澳大灣區乃至全國提供了快速降低碳排放的可行方案,有助于實現綠色低碳發展。

**▏海上二氧化碳封存示范工程項目的經濟效益主要體現在以下幾個方面?**一、長期減排成本降低項目雖前期投資大,但從長期看,隨著技術成熟和規模效應,能降低二氧化碳減排成本。如中國海油恩平15-1項目,每年封存量達30萬噸,未來隨著類似項目增多和技術優化,有望進一步降低單位減排成本。二、助力油氣田增產將二氧化碳注入油氣田可提高油氣采收率,增加油氣產量。如美國佩特拉諾瓦項目,每年捕集二氧化碳160萬噸用于提高石油采收率,海上二氧化碳封存示范工程的實施也為海上油氣田增產提供了可能,從而帶來更多經濟效益。三、提升企業競爭力參與項目的企業可積累技術經驗,提升在低碳領域的技術實力和市場競爭力。如海洋石油工程股份有限公司通過該項目,在國內外主流ESG評級中處于行業前列,吸引更多投資和項目合作機會,為企業帶來更多經濟收益。四、推動相關產業發展項目帶動二氧化碳捕集、運輸、監測等相關產業發展,創造新的經濟增長點和就業機會。如在捕集環節需研發新型吸收劑、吸附材料等,運輸環節需專業船舶、管道建設與維護等,均會促進相關產業發展。

**▏除經濟效益外,海上二氧化碳封存示范工程項目還有哪些效益?**一、環境效益1.減少溫室氣體排放該項目每年可封存二氧化碳30萬噸,累計超150萬噸,大量減少了二氧化碳向大氣的排放,對緩解全球氣候變暖產生積極影響,助力我國“雙碳”目標的實現。2.降低海洋生態風險恩平15-1油田伴生氣中二氧化碳含量高達95%,若按常規開發,二氧化碳排放將危害海洋生態。封存二氧化碳可避免其對海水酸化等不良影響,保護海洋生物多樣性。二、社會效益1.保障能源安全項目的實施為海上油氣田的綠色開發提供了技術支持,在減少碳排放的同時,保證了油氣資源的穩定供應,對維護國家能源安全具有重要意義。2.推動技術進步項目攻克了海上二氧化碳封存的多項技術難題,實現了7項國內首創技術,推動了我國在二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測等方面的技術進步,提升了我國在相關領域的技術水平和國際競爭力。3.促進人才培養項目的開展培養了一批專業技術人才和科研團隊,為我國未來的二氧化碳封存及相關領域的發展提供了人才儲備,推動了相關學科的發展和創新。4.引導社會低碳意識作為一項具有示范意義的重大工程,該項目向社會展示了我國在應對氣候變化方面的積極態度和行動,有助于引導社會各界增強低碳意識,推動全社會形成綠色低碳的生產生活方式。

**▏我國海上二氧化碳封存示范工程項目具有哪些優勢?**一、地質條件優勢我國海域沉積盆地分布廣、地層厚度大、構造底層圈閉多,二氧化碳地質封存的預測潛力達2.58萬億噸,能為項目提供良好地質條件,且恩平15-1油田的“穹頂”式地質構造如倒扣的“巨碗”,儲存量大、封閉性強,可長期穩定封存二氧化碳。二、技術創新優勢采用海上平臺特有的模塊化和成橇布置方式,應用相態控制、脈沖控制、聯合振動分析等前沿技術,還研制了適用于海洋高濕高鹽環境的首套超臨界大分子壓縮機和首套復合材料二氧化碳分子篩脫水橇,提升了設備性能與可靠性,確保了二氧化碳的高效捕集、處理和注入。三、安全與環境優勢海上封存二氧化碳無需征地,避免了與陸地居民和土地利用等方面的沖突,且選址相對容易,同時遠離人口密集區,安全性更高,對環境影響小,可有效降低海洋油氣開采過程中的碳排放,保護海洋生態環境。四、封存規模優勢該項目預計高峰期每年可封存二氧化碳30萬噸,累計封存超150萬噸,相比陸地封存項目,海上二氧化碳封存具有更大的封存規模和減排潛力,能為實現碳達峰碳中和目標做出更大貢獻。五、監測技術優勢項目加裝了光纖監測裝置,每隔1米就有1個監測點,能夠全方位、實時監測注氣管柱是否存在泄漏,及時發現并處理潛在風險,保障了二氧化碳封存的安全性和可靠性,也為后續的封存效果評估提供了數據支持。六、示范與帶動優勢作為我國首個海上二氧化碳封存示范工程,其成功實施填補了我國海上二氧化碳封存技術的空白,為未來海上二氧化碳封存項目提供了寶貴的技術經驗和工程實踐參考,推動了我國二氧化碳封存技術的發展和應用。

**▏如何降低海上二氧化碳封存的安全風險?**一、前期精細勘探與評估1.對封存地點進行全面的地質勘探詳細了解地下地質結構,包括地層的孔隙度、滲透率、巖石力學性質等參數,以確保封存層有良好的密封性和穩定性,能夠長期容納二氧化碳。2.評估海洋環境因素如洋流、水溫、海洋生態系統等,充分考慮這些因素對封存設施和二氧化碳擴散可能產生的影響。二、先進的工程技術與設施建設1.采用高質量、耐腐蝕性強的材料建造封存設備和管道如使用特殊合金或復合材料,確保其在海洋環境下能夠長期穩定運行,防止二氧化碳泄漏。2.安裝先進的監測系統例如分布式光纖傳感器,可以實時監測二氧化碳的壓力、溫度、流量等參數,以及管道和封存地層的狀態,能夠及時發現微小的泄漏跡象。三、嚴格的操作與維護管理1.建立標準化、規范化的操作流程對二氧化碳的注入速率、壓力等關鍵參數進行嚴格控制,確保封存過程安全穩定。2.定期對設備和管道進行維護保養包括檢查設備的密封性、更換老化部件等,同時加強對維護人員的專業培訓,提高他們的操作技能和安全意識。四、完善的風險應急響應機制1.制定全面的應急預案針對可能出現的二氧化碳泄漏等事故,明確應急處理流程、責任分工和資源調配方式。2.開展應急演練提高應對突發事故的能力,同時儲備必要的應急物資,如泄漏封堵材料、防護設備等。

**▏我國的海上封存二氧化碳技術與世界上其他國家相比,具有哪些優勢?**一、技術體系完備我國已成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,填補了國內空白 。例如恩平15-1平臺的示范項目,其二氧化碳封存模塊包含分子篩、冷卻器、壓縮機等設備,以及配套的管道系統,實現了系統整合。二、創新能力突出針對海上高濕高鹽環境,我國研制了首套復合材料二氧化碳分子篩脫水橇、適用于海洋環境的超臨界大分子壓縮機等設備,還創新采用低溫流變性穩定鉆井液,攻克了高難度淺層大位移井的鉆井難題,確保了二氧化碳的高效捕集與安全封存。三、地質條件研究深入我國科研人員對海底地質構造進行了深入研究,找到了如恩平15-1平臺附近的“穹頂”式地質構造等適合二氧化碳封存的地質環境,其儲存量大且封閉性強,能夠長期穩定地封存二氧化碳。四、應用場景廣泛我國海上二氧化碳封存技術不僅可應用于海上油氣田伴生二氧化碳的封存,還可為深遠海風光潮汐溫差能等新能源開發過程中的碳封存提供支持,實現多場景下的二氧化碳減排。五、專利數量領先據《日本經濟新聞》調查,2000年至2024年2月,中國在二氧化碳捕集和封存領域的專利總數達10191項,幾乎占全球相關專利總數的一半,是美國的3倍,這體現了我國在該技術領域的研發投入和創新成果,為技術的持續發展提供了有力支撐。

**▏我國的海上封存二氧化碳技術在應用過程中面臨哪些挑戰?**一、技術層面海上環境復雜,高濕高鹽的條件對封存設備的耐腐蝕性提出了更高要求,需要進一步研發和使用更耐腐蝕的材料及防護技術。此外,長期監測二氧化碳在海底的封存狀態和泄漏風險難度較大,需要更先進、可靠的監測設備和技術手段,以確保封存的安全性和穩定性。二、經濟成本海上二氧化碳封存項目的前期建設成本高昂,包括海上平臺的建設、二氧化碳捕集與處理設備的購置安裝、海底地質勘探以及回注井的鉆探等。同時,項目的運營和維護成本也較高,如設備的運行維護、能源消耗、監測評估等,這對項目的經濟可行性和投資吸引力帶來挑戰。三、環境風險盡管有相關研究和監測,但二氧化碳封存對海洋生態系統的長期影響仍存在一定的未知性,如對海洋生物、水質、海底沉積物等的潛在影響,需要深入研究和長期評估。此外,在地震等地質災害發生時,海底封存的二氧化碳有可能發生泄漏,引發一系列環境問題,需要制定相應的風險應對預案。四、法律法規與監管海上二氧化碳封存涉及多領域多部門,需要完善相關法律法規和監管體系,明確各部門職責,加強協同管理。目前在項目的審批、運行、監測、責任認定等方面的法規和監管還不夠健全,需要進一步細化和完善,以確保項目的合法合規運行。五、公眾認知與接受度公眾對海上二氧化碳封存技術的了解有限,可能存在對其安全性和環境影響的擔憂,從而影響項目的推進。因此,需要加強科學普及和宣傳教育,提高公眾對該技術的認知和接受度,營造良好的社會氛圍。隨著全球氣候變暖的日益嚴峻,海上“碳封存”項目的重要性愈發凸顯。它不僅為我國應對氣候變化提供了新的思路與解決方案,也為全球碳減排事業貢獻了中國智慧與中國力量。未來,我們有理由相信,在科研人員的共同努力下,海上“碳封存”技術將更加成熟與完善,為地球家園的綠色發展注入新的活力與希望。(圖片源自網絡)

作者 | 幾維鳥畢業于新西蘭林肯大學。對大眾科普知識擁有濃厚興趣,曾在多個科普期刊上發表過科普文章。關注事實,積極探索前沿科技。

初審 | 陳嘉琦、李書豪復審 | 魏星華

終審 | 韓永林

來源: 吉林科普微窗

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普吉林

科普吉林