編者按:習近平總書記指出,“科學普及是實現創新發展的重要基礎性工作。”為助力高水平科技自立自強,中國科協科普部聯合光明網推出“院士高端科普”欄目,邀請各領域院士就我國當下熱點科技問題給予權威解答,服務引導更多科技工作者提升科研科普能力,促進全民科學素質提升,為科技強國建設貢獻科普力量。#千萬IP創科普

許多人認為農業天然等同于綠色,其實不然。

近年來,我國農業發展不斷邁上新臺階,糧食連年豐收的同時卻也付出了一定代價。為滿足人類需求,農業生產活動大幅改變了地球的自然狀態,比如砍伐森林種植作物、大規模飼養畜禽等,這些活動雖然提供了豐富的食物和能源,但也產生了大量廢棄物。另一方面,農業系統并不是一個封閉系統,生產過程中會不可避免地會出現“漏氣、漏水、漏肥”的問題,使得農業生態環境亮起了“紅燈”。

這些問題如果處理不當,將對地球生態系統造成不可逆轉的損害,農業不僅肩負著生產糧食和能源原料的重任,更需承擔起保護地球環境的使命。這也進一步表明,農業必須向綠色發展轉型。

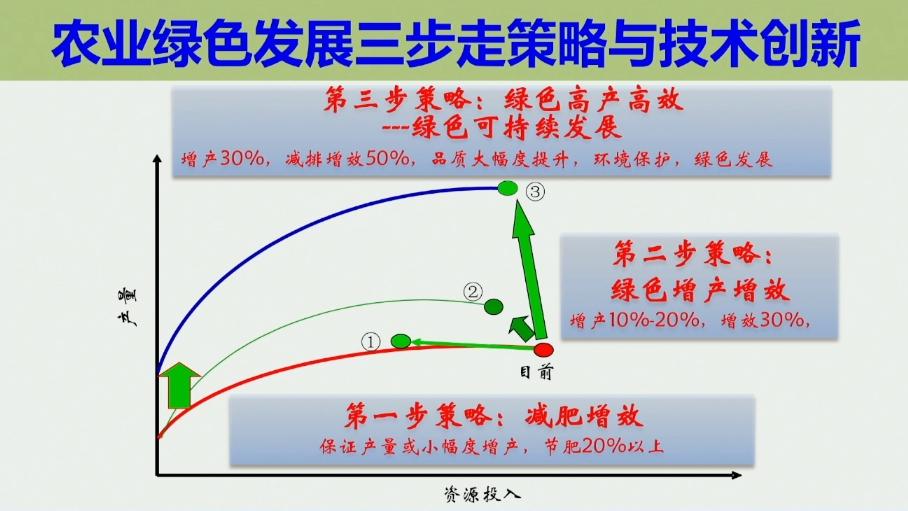

但目前,我國農業面臨著投入高、產量不夠高、環境代價大的挑戰。以肥料為例,自1985年左右開始大面積施用,最高時化學氮肥的用量是作物實際需求量的1.5倍,過量的盈余造成了污染風險。因此,農業綠色發展的目標,就是要在現有的基礎上,增產30%以上、增效50%以上、減排50%以上,品質要大幅度提升,農民收入要大幅度增加,生態系統的服務功能大大提升。只有這些目標達到,才能真正實現農業綠色發展。

為實現這一目標,我們提出“三步走”策略:第一步,減肥增效,即不增加投入的同時保證產量不減或小幅度增產,節肥20%以上;第二步,綠色增產增效,實現增產10%-20%,增效30%;第三步,綠色高產高效,增產30%,減排增效50%。如果能夠實現,我國將成為全球農業綠色發展的典范。

就作物生產而言,第一步策略我們從本世紀初便開始探索。在測土配方施肥行動中,我與朱兆良先生在華北和太湖流域等地一起進行了小麥和玉米、小麥和水稻的輪作試驗,發現可以減少30%的氮肥投入,但產量不減,效率還能提升30%-50%,環境減排(包括大氣、水和土壤殘留等)也可以成倍下降。

第二步策略中,我們首先在玉米上取得了突破。通過在華北和東北的實踐,發現在實現第一步的基礎上,建立以土壤-作物系統綜合管理為核心的綠色增產增效技術體系,實現了作物高產與資源高效。后來,我們將這項技術應用到了全國三大主要糧食作物產區,平均增產30%,減排50%,相關成果于2014年發表在《Nature》上。

第三步實現起來難度相對更大。原因是我國的耕地質量無法達到要求。在不施肥的情況下,需要供應50%的水分和養分才能滿足作物生長需求,而歐美只需要20%~30%便可以滿足。為提高耕地質量,需要進行優化耕層管理,將植物群體調控到與光熱匹配的最佳狀態,實現群體最大幅度地將光溫資源轉化為干物質,集成沃土-根層調控-群體優化的綠色高產高效技術模式。除此之外,還需要實現機械化和信息化等。

以河北曲周為例,1973年,以石元春和辛德惠為代表的老一輩中國農業大學師生扎根于此,開展“改土治堿”科技大會戰,成果迅速推廣到全國,涉及3.8億人口、4.7億低產耕地的治理,“黃淮海地區農業綜合開發研究”也獲得國家科技進步特等獎。2009年,我們團隊師生在曲周建立全國第一個科技小院,與農民一起開展作物高產高效、綠色增產增效技術創新與應用推廣,到2024年,曲周綠色增糧“千畝示范方”周年畝產達到1522 kg,實現了“綠色噸半糧”的重大突破。51年來,河北曲周經歷了從改土治堿到高產高效,再到綠色高質高效的轉變,昔日的鹽堿灘變成了米糧川。如今,科技小院作為技術創新與應用的前沿陣地,已遍布全國1800多個地點,惠及5.7億畝土地和2000萬農民,證明了科技在推動農業綠色發展中的巨大潛力。

但也要看到,雖然農業綠色發展已在全國范圍內廣泛開展,可公眾的參與度和行動力尚顯不足,亟需從理念層面深化對綠色發展必要性的認識,從政策上引導全民關注綠色發展,不能把保護環境的責任全部推給農民。對于農產品消費者來說,他們也有責任推廣應用綠色發展理念,特別是城市的消費者,他們有知識有能力推動綠色健康消費,他們要一起來保護地球,發展綠色農業,建設綠色家園。

展望未來,我深知技術進步永無止境。從傳統的水肥管理、栽培技術,到現代的良種選育、綠色投入品開發,再到良法與智能裝備的一體化應用,每一步進展都為實現農業綠色轉型提供了可能。我堅信,通過不斷挖掘土壤與生態環境的潛力,結合智能技術的力量,農業綠色發展不僅大有可為,更將成為推動國家可持續發展戰略的重要力量。

(作者:張福鎖 中國工程院院士、中國農業大學教授,光明網記者蔡琳、李欣哲整理)

來源: 科學報國正當時

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科學報國正當時

科學報國正當時