背靠秦山,面朝東海,藍天白云下,秦山核電兩臺商用重水堆機組靜靜佇立。幾天前,完成輻照的碳-14靶件從這里成功出堆,標志著我國首次實現核電商用堆批量生產碳-14同位素。

碳-14、重水堆、靶件、同位素……晦澀的專業術語背后,是一場耗時近五年的技術攻堅戰。批量生產的碳-14,不僅能讓我國徹底擺脫進口依賴,還能為醫藥、生物等產業發展帶來更大的想象空間。

日前,記者走進位于浙江嘉興海鹽的秦山核電,探究這看不見摸不著的碳-14是怎么生產出來的,又將如何振動隱形的翅膀,攪動更廣闊的市場,觸達我們平凡的日常。

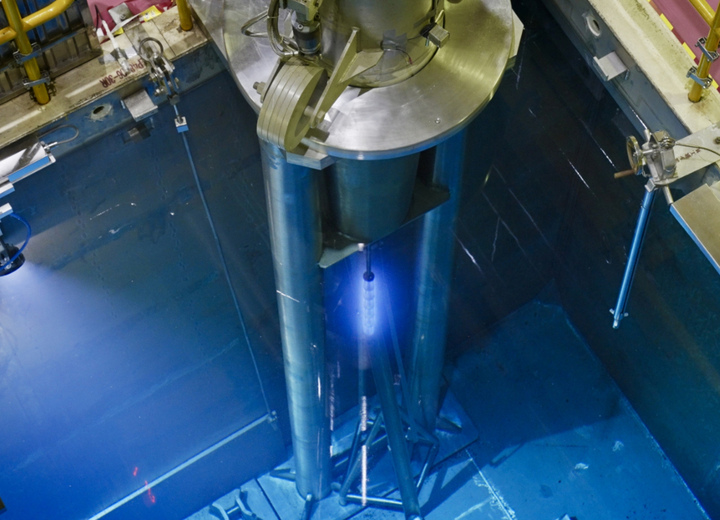

出堆后的碳-14靶件存放在水池中,散發出輻射的藍光。秦山核電 供圖

放射性同位素碳-14

就像微觀世界的“北斗導航”

吃下一顆碳-14尿素膠囊,用一支吹氣管朝一小瓶紫紅色的藥水吹氣,僅僅通過這樣簡單的方式,你就可以確定自己是否感染了幽門螺桿菌。

這是一項不起眼的基礎體檢項目,碳-14是其中的關鍵。多年來,用來測定這一口“氣”的碳-14,都是依賴進口。

要深入了解碳-14,需先從地球上廣泛存在的碳元素說起。煤炭、金剛石、石墨烯等,本質上都由碳原子構成。

在原子結構層面,碳元素有著多個同位素“兄弟”,它們質子數相同、中子數不同。例如,構成石墨、鉆石等物質的碳-12與碳-14都有著6個質子,但前者中子數為6個,后者的中子數則為8個。

微觀結構的不同,決定了它們性能的差異。如,碳-12結構穩定、自然界中含量最多。碳-14則具有微弱的放射性,且半衰期為5730年。這意味著,一旦碳-14產生,5730年之后,它的放射性強度才會衰減一半。

利用碳-14的放射性及半衰期長等特性,人類可以把它廣泛作為示蹤劑使用,就像微觀世界的“北斗導航”

例如,在新藥開發過程中,當碳-14“標記”到新藥化合物中,通過追蹤它的影跡,科研人員就可以了解新藥物的吸收、分布、代謝等情況,從而完成藥代動力學研究。

又如,在考古領域,科研人員可以利用碳化文物上碳-14半衰期特性,計算得出了文物的“年齡”。在備受關注的三星堆遺址,通過碳十四測定發現,多個祭祀坑形成年代處于商代晚期,并且形成時間大致相當。

“除了以上,碳-14還可以用于測量空氣中的顆粒物濃度、確定農藥殘留等,國內市場現實需求和應用潛力都很大。” 秦山核電專項工程處重水堆研發科副科長樊申說。

樊申介紹,以幽門螺桿菌檢測為例,目前,中國每年對這項檢測中使用的碳-14需求量約為40居里(居里,計量單位,指元素單位時間內發生衰變的原子核數)。但此前,我國碳-14僅僅在實驗堆上生產過幾個居里。

“如果能啃下自主生產這塊‘硬骨頭’,對核能綜合利用、產業發展和我國核醫療事業進步都將是強勁推力。”在樊申眼中,這就是他們選擇“破壁”的原動力。

秦山核電廠區全景 秦山核電 供圖

“對新技術很謹慎”的核電

從零開始種下碳-14的種子

碳-14實現自主量產,可以追溯到2019年。

彼時的秦山核電,已有9臺穩定運行的機組,年發電量約520億千瓦時。產能逼近天花板的同時,秦山如何繼續發展,進一步拉動地方經濟,成為了擺在中國核電、秦山核電和浙江海鹽地方領導面前的一道開放題。

碳-14,被圈進了答案范圍。2019年9月,量產放射性同位素的可行性研究啟動,樊申是項目組成員之一。

在核電站,安全二字壓倒一切,“從安全層面來講,核電站是對新技術很謹慎的。”樊申說,正因為此,生產方案的前期論證和安全分析至關重要。

形象一點解釋,碳-14的生產過程是這樣的——你可以將碳-14靶件想象成一支細長的筆,堅硬的外殼緊密包裹著裝載了生產原料的“筆芯”。外殼作為靶料與反應堆的界限,允許中子穿透后與“筆芯”發生核反應,但隔絕其他任何物質的遷移。

生產過程中,只需將這支筆插入核反應堆里即可。在反應堆的輻照之下,生產原料的微觀結構不再穩定,質子和中子在筆芯里“游離”,一番“動蕩”之后,就轉變成了碳-14。

“怎么論證‘筆芯’插入核反應堆里是安全的,是最大的難題。”樊申解釋,核反應堆運行的時候,有經過嚴密測算設定好的堆形功率分布,“按照這個狀態來運行是絕對安全的,但是如果再加點東西進去,它可能就受到擾動了。”

這種變化會不會影響發電?會不會埋下其他安全隱患?秦山需要一個準確的答復。

此前,評估堆芯功率分布情況并確定重要安全參數的工作都由國外完成。碳-14靶件裝入堆芯后,這個事關反應堆安全的參數必須重新計算和評價。由于碳-14生產項目時間緊迫,專項組決定:自己算!

那段時間,凌晨燈火通明的計算機房、徹夜加班后的天邊微光和無數的數據文件是碳-14項目科研團隊的記憶碎片,在對碳-14靶件入堆后可能出現的700多種堆芯狀態進行計算,并對700多組數據進行綜合評估后,專項組最終確定,“插入一支筆”,不會影響反應堆安全穩定運行。根據這個計算結果以及其他的論證工作,專項組編寫了一份數據翔實、論證充分的報告,申請在重水堆核電站機組上生產碳-14。

2022年4月11日,項目組提交的核安全審評申請報告獲得國家核安全局批準。4月26日14時55分,全球首根商用堆碳-14靶件順利入堆,為如今的碳-14量產實現,埋下了成熟、健康的種子。

秦山核電三廠內的兩臺重水堆機組,碳-14靶件從其內部出堆。 記者 曾楊希 攝

年底開始向市場供貨

將有力帶動我國同位素應用產業發展

碳-14靶件出堆之后,未來的路怎么走?

根據秦山核電公開的計劃,本次碳-14靶件出堆后,相關產品將于2024年底開始向市場供貨。

“接下來,靶件內碳-14要經過工藝復雜的生產流程,最終轉化為穩定的碳酸鋇化合物,才能供應市場,供后端制藥、科研等使用。”樊申說。

而這一過程,將在與秦山核電一路之隔的海鹽核技術應用(同位素)產業園中進行。采訪當天,潮新聞記者專程趕往產業園現場探訪。只見廣闊的園中,聳立起一些成型的建筑,工人們正熱火朝天地忙碌……

進行碳-14后道生產的中核秦山同位素有限公司也位于產業園中。相關負責人介紹,目前,公司的基建已經完成,共設計了5條產線,除了碳-14,還有鍶-89、碘-131同位素,以及鈷-60放射源等產線。

“目前,碳-14產線的設備已經到位,正處于調試安裝階段,很快將邁入正式的生產環節,屆時將為產業園內下游企業提供穩定的碳-14原料供應。”該負責人表示。

早在2021年6月,國家八部委就聯合發布了《醫用同位素中長期發展規劃(2021-2035年)》,對我國建立穩定自主的醫用同位素供應保障體系,加快醫用同位素及產業發展提出具體要求。2023年2月,浙江省印發《關于培育發展未來產業的指導意見》,也將核技術應用(同位素)產業列入其中。

頂層設計、政策支持為浙江發展這一產業奠定了更強的底氣。

據了解,目前,占地1900畝的海鹽核技術應用(同位素)產業園已全面啟動建設,未來將集聚同位素生產基地、核藥生產基地以及核技術創新中心、核醫療中心等。

九層之臺,起于累土。樊申表示,在產量上,秦山核電預計每年可以生產100居里以上的碳-14同位素,產量可充分滿足國內需求,將有力帶動我國同位素應用產業鏈集聚發展。

(浙江省科協、海鹽縣科協對本文亦有貢獻)

來源: 潮新聞

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

浙江省科學技術協會

浙江省科學技術協會