綠色,總是給人一種生機盎然的感覺。

但是在歷史上,有一段時間,鮮亮的綠色竟然成為了“死亡的代表色”。它們損害了無數人的健康,甚至有人被它們奪走了生命。

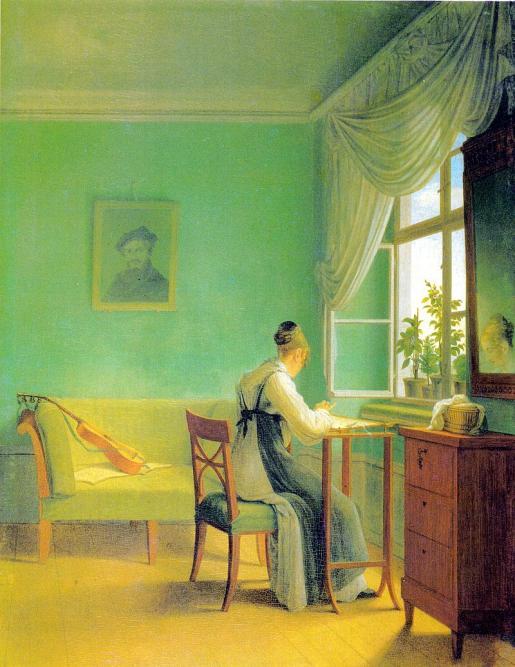

含有“有毒綠色的”《刺繡女》,圖片來源:Wikipedia

和這種綠色有關的故事,要從200多年前說起。

謝勒綠

1775年,化學家卡爾·威廉·謝勒發明了一種綠色顏料。這種顏料和過去常用的綠色顏料“碳酸銅”很不一樣,它的顏色更加鮮亮。人們給這種顏料起名叫謝勒綠。

在謝勒綠出現之后幾十年,一種名叫“巴黎綠”的綠色顏料也誕生了,它也和謝勒綠一樣鮮亮,但是相比于謝勒綠,巴黎綠的顏色更偏藍一些。

雖然稍有差別,但它們都憑借自己鮮亮的色調,受到了很多人的喜愛。并且在19世紀,風靡歐洲和美洲。

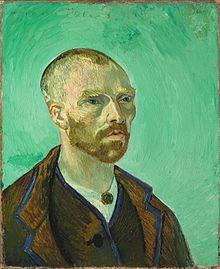

在很多著名的畫作里面都有謝勒綠、巴黎綠的影子。大名鼎鼎的梵高就在他的自畫像里,大面積地使用了巴黎綠。

梵高使用“巴黎綠”的自畫像,圖片來源:Wikipedia

在衣服布料上,人們也大量使用這兩種鮮艷的綠色染料。比如這個19世紀中期的裙子,也使用了大量的謝勒綠。

還有墻紙、手工藝品以及兒童玩具上,也都大量使用這兩種亮綠色,畢竟鮮亮的顏色看起來就讓人賞心悅目,給人生機勃勃的感覺。甚至還有人直接把巴黎綠給加進了布丁里,鮮亮的顏色讓布丁看起來也特別可口。

但讓人們沒想到的是,巴黎綠和謝勒綠并不是“生機”的象征,反而是“死亡”的顏色。

有毒的顏料

謝勒當時在發明謝勒綠的時候,有一個步驟,需要往碳酸鈉溶液里加入砷的氧化物,形成亞砷酸。然后再加入硫酸銅等其他物質。

而在19世紀以前,人們對于砷的毒性了解得并不透徹。在染料商人眼中,這種亮綠色的染料大受歡迎,能夠賺取大把大把的利潤。所以對他們來說就算有“一點點毒性”又算得了什么呢?于是,這種染料才有了前面提到的廣泛應用。

巴黎綠的情況也類似,它和謝勒綠的成分不完全一樣,但是同樣含有亞砷酸結構。

這樣大肆使用有毒的顏料,肯定是會出問題的。

在當時已經陸陸續續地出現了一些報道,說是住在貼了含有謝勒綠墻紙房間里的孩子容易日漸消瘦。

穿著亮綠色衣服的女士會無緣無故地暈倒,有些人身上直接跟衣服接觸的部位會出現皮疹或者潰瘍。

甚至有一些孩子在參加圣誕晚會的時候突然暈倒了,而當時房間里有加了謝勒綠燃料的蠟燭正在燃燒,但是人們并沒有往謝勒綠這種顏料上多想。

另外,拿破侖被流放到圣赫勒拿島的時候,也把墻壁刷成了他喜歡的亮綠色(也是謝勒綠)。拿破侖去世后,人們從他的頭發樣本中檢測出了大量的砷。而拿破侖的死因是胃癌,長期接觸砷也是胃癌的風險因素之一。

所以有人推測,拿破侖的死也和謝勒綠染料有關。但這已經是后來人們的推測了。

在謝勒綠和巴黎綠風靡的時期,也發生了一些致命性事件,這些事件讓謝勒綠和巴黎綠的問題引起了廣泛的關注。

比如1861年的瑪蒂爾達·舍厄爾 (Matilda Scheueur) 事件。瑪蒂爾達是一位給人造樹葉上色的女工,她們使用的顏料,正是亮綠色的謝勒綠。

瑪蒂爾達的工作讓她長時間暴露在充滿謝勒綠染料的房間里,并且涂色的時候,難免會把謝勒綠染料弄到手上,這讓瑪蒂爾達中毒嚴重。1861年瑪蒂爾達去世的時候只有19歲。

在1862年,一位名叫安妮·阿米莉亞·特納(Ann Amelia Turner)的孩子去世了。

其實不僅僅是安妮,安妮曾經有三位哥哥姐姐,她們也都莫名其妙地去世了。

最開始的時候,醫生認為安妮和她的哥哥姐姐們都是得了白喉這種傳染病。但醫生在安妮家調查了一番之后,認為他們家的環境和衛生狀況非常好,不太可能連著四個孩子都得白喉去世。

反倒是安妮家里的亮綠色壁紙引起了醫生的注意,于是申請對安妮進行尸檢。

檢測結果顯示,安妮的死因是砷中毒。而罪魁禍首就是家里的亮綠色壁紙。

在這些事件之后,人們對亮綠色的染料避之不及。政府也紛紛出臺了跟含砷染料有關的規范,限制它們的使用。

甚至有一種說法認為,插畫以及游戲里面會把毒藥畫成綠色的,也是跟巴黎綠和謝勒綠有關。

不過謝勒綠和巴黎綠并沒有就此銷聲匿跡。很快,它們又重出江湖了。不過這一次,它們不再是作為顏料,而是作為殺蟲劑登場。

人們想的是,既然這兩種顏料能夠把人毒死,那是不是也可以用來毒死蟲子或者是老鼠呢?

在19世紀60年代,美國的農民就試了一下,發現巴黎綠可以很好地消滅馬鈴薯田里的害蟲。

在二戰時期,人們也使用巴黎綠來殺滅蚊蟲,控制瘧疾這種傳染病。甚至還用它來消滅巴黎下水道里的老鼠。

從被推崇濫用,到人人避之不及,再到成為殺蟲劑被重新“啟用”。巴黎綠和謝勒綠這兩種顏料的命運起起伏伏。

這讓人想到了蕾切爾·卡遜在《寂靜的春天》中對化學殺蟲劑的觀點:“我不是認為化學殺蟲劑完全不能使用,我反對的是在對化學藥品的潛在危害全然不知的情況下,就大量地、不加區分地交到人們手中”。

幸運的是,當下我們不再面臨暴露在這種綠色有毒顏料之下的風險,但是歷史上發生的這些故事或許給我們提供了一個啟示:當一些新興化合物出現,在我們徹底了解它們之前,不應當過度濫用,以免引起不可挽回的后果。

作者:田達瑋 科普創作者

審核:顧淼飛 化學工程博士,《科學畫報》編輯、副編審

文章由科普中國-創作培育計劃出品,轉載請注明來源。

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃