在網上流傳著一種說法,說是“涂一次口紅,就相當于吃了好幾只蟲子的尸體”。

確實,有一些口紅里的紅色色素,是從干燥磨碎的胭脂蟲身上提取的,所以從某種程度上說,這種口紅里確實有小蟲子尸體的成分。

這種紅色的色素名叫胭脂蟲紅,而且不光是口紅,胭脂蟲紅在食品加工行業也是一種常用的著色劑,在很多食品、飲料里面都有機會見到。

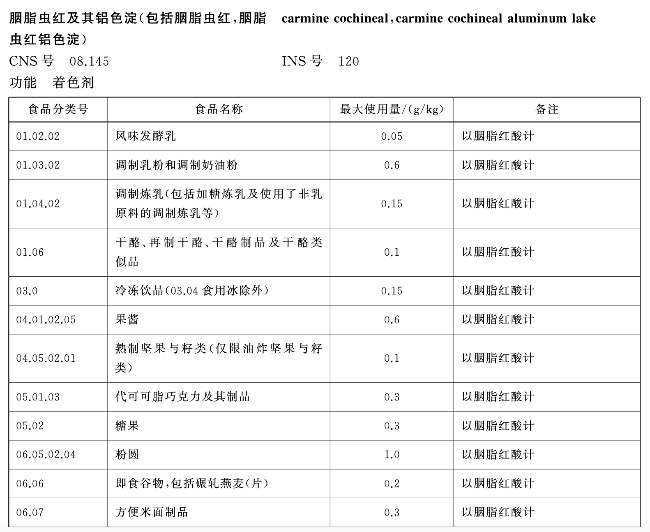

國標中允許添加胭脂蟲紅的食品類型及最大用量(部分),圖片來源:參考文獻1

小蟲子尸體聽起來挺惡心的,它們會不會不衛生呢?下面我們就說一說胭脂蟲和胭脂蟲紅。

胭脂蟲

胭脂蟲,也叫美洲胭脂蟲、洋紅蟲,它們是一種原產于美洲墨西哥地區的小蟲子。胭脂蟲的雄蟲和雌蟲外形差異非常大,乍一看你可能會認為是兩種蟲子。

胭脂蟲的雄蟲(右)和雌蟲(左),圖片來源:Wikipedia

而我們所說的胭脂蟲紅,主要是從雌性胭脂蟲以及胭脂蟲若蟲的身體里提取的。因為相比于有翅膀能飛來飛去的雄蟲,雌蟲和若蟲更容易獲得。

它們平時就趴在仙人掌上面,用刺狀的口器刺穿仙人掌的表皮吸食里面的汁液,除非受到驚擾,它們是不會輕易挪窩的。

但如果你看到仙人掌上面的雌蟲(下圖),會發現它們并不是紅色的,而是泛著灰白色。這些灰白色的蠟狀物質能夠幫助它們減少水分流失。 【這個圖片可以加一個高能預警?以防有人怕蟲】

【這個圖片可以加一個高能預警?以防有人怕蟲】

仙人掌上聚集的雌性胭脂蟲,圖片來源:Wikipedia

而在這些蟲子體內,含有一種名叫胭脂紅酸的物質,這種物質本來是胭脂蟲用來抵抗捕食者的,但胭脂紅酸跟不同的金屬離子結合,能夠產生不同類型的紅色(常見的是跟鋁離子結合,產生深紅色)。所以它也成為了天然的紅色染料來源。

歷史悠久的染料

其實早在兩千多年前,北美洲和中美洲的阿茲特克人以及瑪雅人就開始使用胭脂蟲做染料了。

公元600-1000年用胭脂蟲染色的布料,圖片來源:Wikipedia

在16世紀之后,西班牙殖民者征服了阿茲特克帝國,西班牙人也開始將干燥的胭脂蟲以及胭脂蟲染色的布料賣到了歐洲社會。

把胭脂蟲做成染料這個過程非常復雜,其實也不難想象,光是從仙人掌上收集胭脂蟲就是一件非常耗時的事情。

提取一公斤染料大約需要8萬-10萬只胭脂蟲,再加上當時在歐洲大陸沒有能跟胭脂蟲紅相媲美的紅色染料,所以用胭脂蟲制作的染料算是一種奢侈品。

胭脂蟲紅雖然很鮮艷,而且價格昂貴,但說實話它不算是特別穩定的染料,時間久了,特別是經過太陽的暴曬之后,可能會褪色變色。

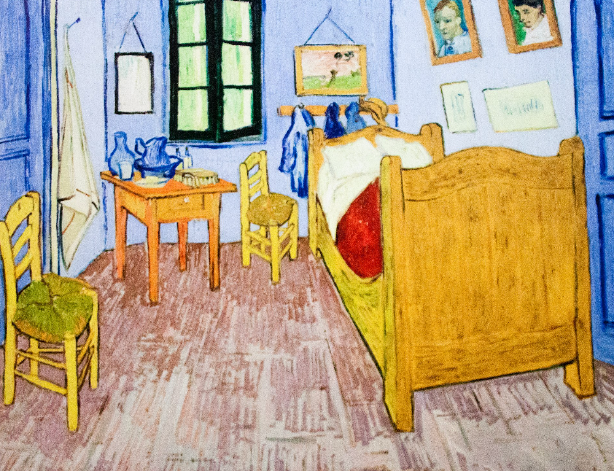

比如梵高的畫作《阿爾勒的臥室》中,梵高在地板上就用了胭脂蟲紅,但時間久了之后,顏色發生了改變。

梵高《阿爾勒的臥室》,圖片來源:Wikipedia

再加上19世紀之后,化學工藝飛速發展,人們能夠以更低的成本生產更穩定的紅色染料,所以胭脂蟲紅在20世紀漸漸淡出了人們的視線。

胭脂蟲紅“重出江湖”

但到了最近幾十年,有些人開始擔心化學合成的染料對人體不健康,特別是在食品以及會被吃進嘴里的口紅上,人們會特別在意它們的染料成分。

這下胭脂蟲紅又開始受到重視,畢竟有不少人認為“天然的更安全”,于是胭脂蟲紅又開始重新出現在食品工業和化妝品工業中。

這里需要提醒你一下,我們不用過分迷信“天然的更安全”,只要是國家標準里允許添加的,并且添加量符合規范,就不會對身體產生什么危害。

另外,有些人可能會對胭脂蟲制品過敏,這類人群就更要小心了,要注意甄別配料表里是否含有胭脂蟲紅字樣。當然了,胭脂蟲紅還有其他名稱,比如天然紅4,CI 75470,E120,這些名字也要避開。

對于特別介意食物或者化妝品里有蟲子殘骸的人來說,在選購食品化妝品的時候也可以避開它們。

順便告訴你,還有一種名叫胭脂紅的著色劑,雖然名字聽起來和“胭脂蟲紅”僅一字之差,但它并不是從胭脂蟲身上提取的,是一種人工合成的染料。而且它也是允許添加到食品和化妝品里的,對胭脂蟲過敏的人不用擔心這種染料。

參考資料:

[1]《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)

[2] Gras C, Müller-Maatsch J. The “carmine problem” and potential alternatives[M]//Handbook on Natural Pigments in Food and Beverages. Woodhead Publishing, 2024: 465-506.

作者:田達瑋 科普創作者

審核:顧淼飛 化學工程博士,《科學畫報》編輯、副編審

文章由科普中國-創作培育計劃出品,轉載請注明來源。

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃