===================================================

分享嘉賓:李乃適 教授

對糖尿病的記載可追溯到公元前1500年前后,古埃及的莎草紙上已經有了糖尿病多飲多尿的癥狀記載。在古代中國,也是在公元前就已經對糖尿病有了一定的認識。

清代初年的杰出詞人納蘭性德在一首《臨江仙·謝餉櫻桃》中寫道:“獨臥文園方病渴”,其中的“文園”就代指西漢著名辭賦家司馬相如,“病渴”即指消渴病,形象地突出了糖尿病患者“消瘦”和“口渴”的兩個突出臨床表現。

消渴病也因司馬相如而被雅稱為“文園病”,因司馬相如曾擔任孝文園令而被用于其別稱。而司馬相如生卒年在公元前200年至100年間,可見消渴病在當時已經有了非常明確的疾病名稱。

盡管糖尿病是一種古老的疾病,但是對于如何治療糖尿病,其實長期以來的有效手段并不太多。

我國隋代名醫巢元方在其著作《諸病源候論》中提出糖尿病是“肥美之所發”,應該說認識已經很深刻,提示了控制飲食的重要性;另一方面,他又提出了在飯前“先行一百二十步,多則千步”的運動干預方案。

這些措施都表明當時已經認識到生活方式調整是糖尿病治療的一部分了,但特效治療藥物還是要等到1921年胰島素的問世。

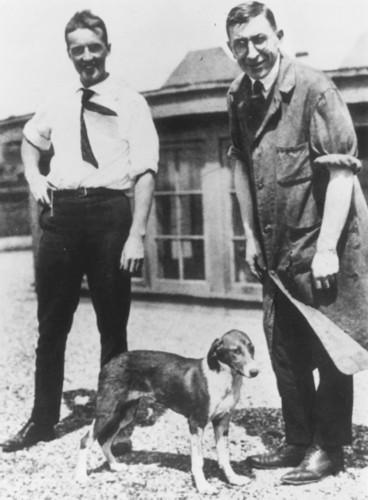

貝斯特(左)、班廷(右)編號為406的狗

班廷和貝斯特在1921年暑假發現胰島素已經是大家耳熟能詳的故事,但胰島素的真正量產實際上發生于1923年初。

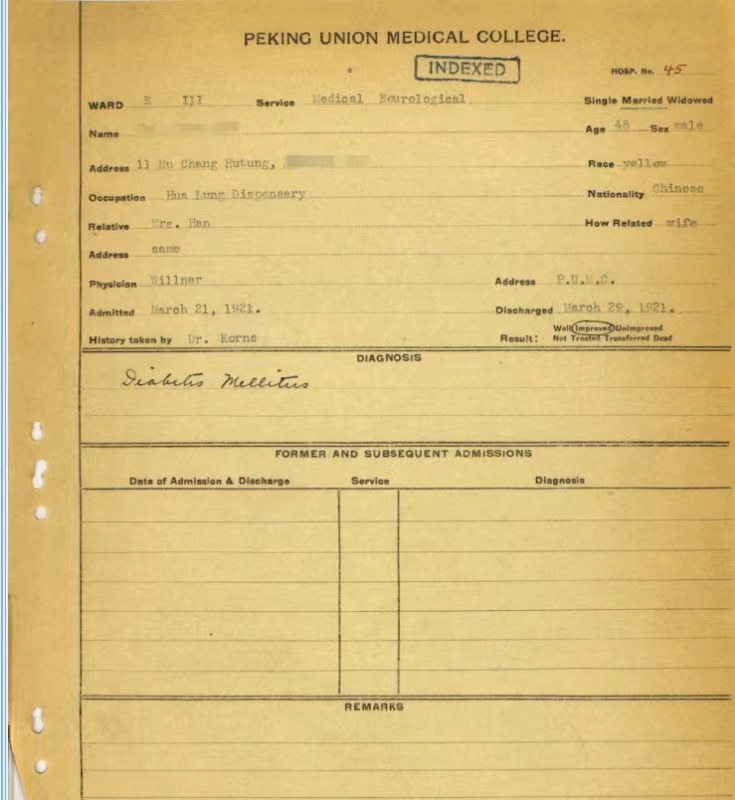

我們北京協和醫院建院初期在糖尿病的治療上可以說是和世界同步的。在我們的歷史病案中,最早的一份糖尿病住院病歷的病案號是45,入院時間是1921年3月;第一份用胰島素治療糖尿病的病歷,病案號是5524,使用胰島素的時間是1923年7月。

寫病歷的大夫是協和第一屆畢業生侯祥川,當時是實習醫生,他特地把血糖監測值在坐標紙上畫成了曲線,注射胰島素后未進餐的曲線、注射胰島素后即刻進餐的曲線,都在這張坐標紙上一目了然。

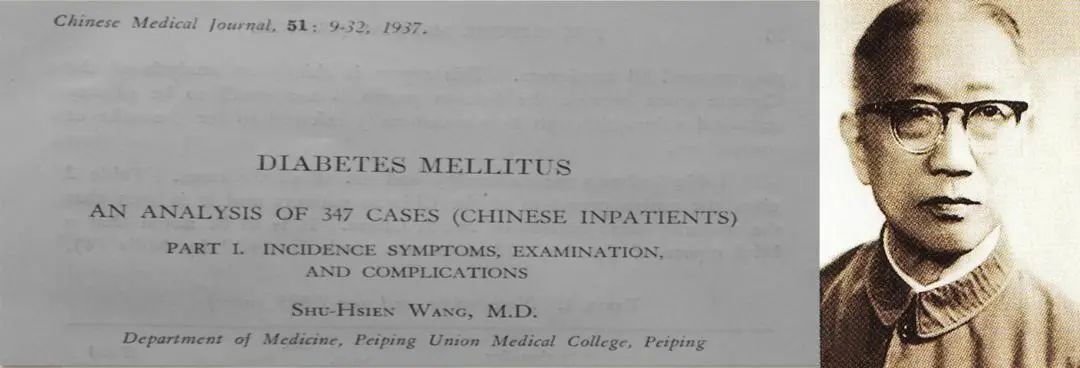

這之后內科樂文照和米爾斯醫生還迅速撰寫了用胰島素治療糖尿病的病例分析。然而,有關糖尿病診治,集大成者還是1930年協和畢業的王叔咸。他于1937年發表的論文,將北京協和醫院建院以來的糖尿病住院病例進行了匯總整理和詳盡的回顧性分析,成為新中國成立前有關糖尿病的規模最大也最全面的人群研究。

新中國成立后,協和內分泌科首任主任、我國內分泌事業的奠基人劉士豪教授曾經在1964年開展了首都鋼鐵廠人群的糖尿病調查,盡管因時代原因未能發表,但培養出了諸如史軼蘩、潘孝仁等后來我國內分泌學科的領軍人才。

同一時期,美國科學家伯森與耶洛發明了胰島素的放射免疫測定法,成為推動臨床內分泌學的重大突破;劉士豪在1962年招收研究生陳智周(后為中國醫學科學院腫瘤醫院教授),在謝少文、王世真、許健生通力合作指導下,終于在1965年獨立攻關成功這一關鍵技術。

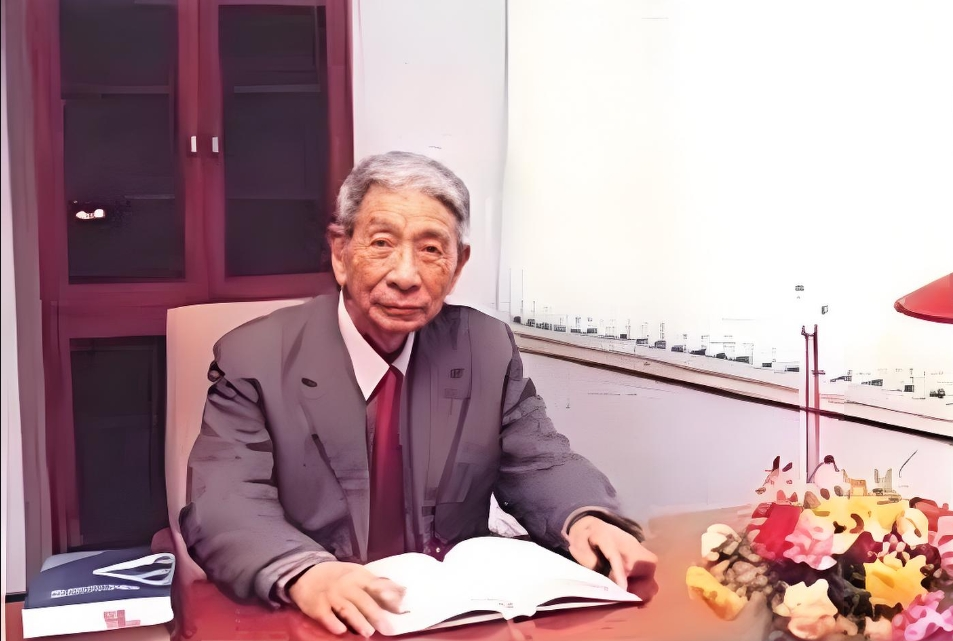

改革開放伊始,協和內分泌科第二任科主任 池芝盛 教授牽頭國內多個團隊進行了流行病學研究,并從那一時期的資料中總結提煉出了中國人糖尿病診斷標準中空腹血糖的標準應該是125mg/dl,與世界衛生組織在1999年修訂后的標準(126mg/dl,即7.0mmol/L)驚人一致。

俱往矣……

近30年來糖尿病的防治新成果層出不窮,我們現在可應用的“武器”比之100年前已經是先進太多、也豐富太多了,然而我們迄今依然未能攻克這一頑疾。今年的聯合國糖尿病日主題是“糖尿病與幸福感”,這需要我們更多地深入基層,更多地開展糖尿病科普,更多地讓廣大人民改善生活方式、有效防治糖尿病及并發癥,才能夠真正讓糖尿病患者獲得幸福感。

編輯 丨劉洋 趙娜

審校 丨李娜 李玉樂

監制 丨彭斌

【版權聲明】 《協和醫學雜志》倡導尊重和保護知識產權,歡迎轉載、引用,但需取得本平臺授權。如您對文章內容及版權存疑,請發送郵件至medj@pumch.cn,我們會與您及時溝通處理,本文部分圖片由AI輔助制作,內容僅供交流、學習使用,不以盈利為目的;科普內容僅用于大眾健康知識普及,讀者切勿作為個體診療根據,自行處置,以免延誤治療。治病就醫相關需求請于北京協和醫院APP線上或線下就診。

來源: 協和醫學雜志

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

協和醫學雜志

協和醫學雜志