“活化石”在我們日常生活中也常有提及,熊貓、銀杏經常被譽為動物、植物界的“活化石”。那“活化石”究竟是什么呢?只是作為一種形容生物古老的形容詞,還是“活化石”本身就有其意義?活化石(living fossils)在達爾文第一版《物種起源》中首次被提及,但彼時只有三個物種被認定為活化石,通過與其他物種的對比,活化石用來形容當時難以與其他被命名物種共享一個生物分類的,又不能與現代生物產生物種上的關聯的,在生物進化樹上,活化石似乎是被遺忘的一支。

活化石既不符合生物進化理論中的“進化”,即在上億年的時間中演化為另一個物種,在化石中留下演化的軌跡;也不符合“滅絕”,因無法適應新環境而走向末路。活化石是古老的幸存者,也是現代的孤獨者,它們在生物分類學上是孤立的,但卻為現代科學的各項研究領域,如古生態學和棲息地跟蹤,生物對氣候變化的適應,全球碳循環等提供了研究思路和途徑。因此,當一個生物可以被判定為“活化石”,這個生物的價值遠超于生物學意義。

道路旁邊的鵝掌楸

鵝掌楸以高而直挺的樹干,有形的樹冠與獨特的葉形是城市行道樹的首選樹種之一,與椴樹、銀杏、懸鈴木和七葉樹,并成為“世界五大行道樹”。鵝掌楸,顧名思義,以其葉形似“鵝掌”聞名。也有人認為其葉片像古代人穿的馬褂,到了秋天,葉片變成了金黃色,“馬褂”變成了“黃馬褂”,在中國,黃馬褂作為清代的一種官服,后也用于犒賞有軍功的臣下,也有人更喜歡這層寓意,鵝掌楸又因此被稱為馬褂木。

鵝掌楸除了葉形值得觀賞外,花朵也極其美觀,被稱為“樹上的郁金香”。鵝掌楸的花朵由9片花瓣組成,花瓣逐層交疊,最外層的3片花瓣向外彎曲、下垂,里面的6片花瓣則向內收攏成碗裝。花色通體成嫩綠色,花瓣靠近底部的位置有金黃色的紋路,如同技術精湛的工匠燒制的瓷碗一般。鵝掌楸的花為兩性花,雌蕊聚合,如同一座“寶塔”屹立在花朵的最中央,而雄蕊則遍布黃色的花藥圍繞在雌蕊外側。

鵝掌楸雖同時具有雌蕊和雄蕊,卻不能完成自花授粉,原因在于同一株鵝掌楸的雌蕊成熟時,雄蕊還未成熟,而等到該雄蕊成熟可以進行授粉之際,雌蕊已然枯黃。因此,自然狀態下的鵝掌楸授粉率低,好在即使沒有雄蕊授粉的情況下,雌蕊仍能進一步發育,結出種子。但由單一雌蕊所出的種子發芽率低,加之鵝掌楸除觀賞性高外,其作為木材的品質也極高,因此在野外容易遭到非法砍伐,原始狀態下的鵝掌楸僅零星分布于中國陜西、安徽以南的丘陵中,西至云南,南至南嶺、臺灣。如今作為園林綠化樹木的鵝掌楸多為雜交種。

大洋彼岸的牽絆

現今廣泛用于園林綠化的鵝掌楸為雜交鵝掌楸,其親本為分布于我國長江流域及越南北部的鵝掌楸(Liriodendron chinense Sarg),與在美國東部至加拿大東南部廣泛分布的北美鵝掌楸(L.tulipifera L)。這兩種鵝掌楸也是現存的唯二的可以被列為一屬的植物。而該屬的其他種則只能在白堊紀和第三紀地層的的葉片和種子化石中窺探出身影。這也揭示了鵝掌楸作為古老樹種的一面。早在中生代,鵝掌楸就在北半球緯度較高的區域有分布,并逐漸廣泛分布至歐亞大陸和北美洲。第四紀冰川后,鵝掌楸與其他當時的植物一樣,面臨了迅速縮小棲息地的困境,僅在我國的南方和北美洲的東南部有所分布,成為今天的活化石。

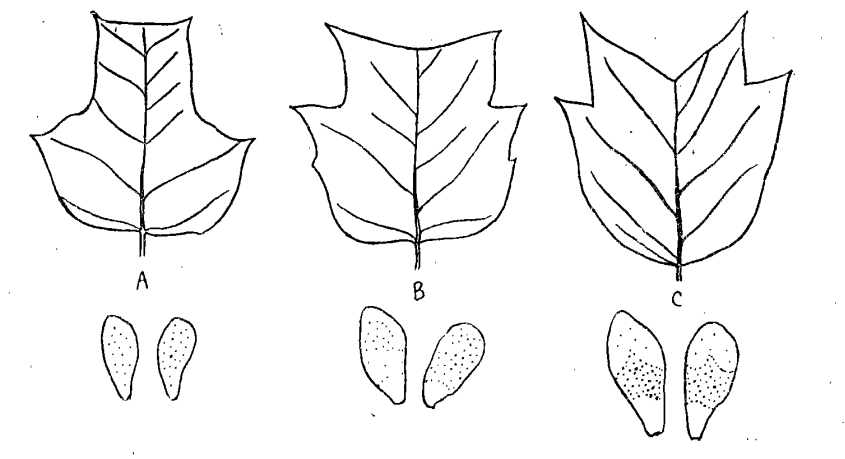

那么如何區分三種鵝掌楸呢?在葉形上,中國鵝掌楸,北美鵝掌楸葉片基部的位置裂片多一至兩對,葉先端則有明顯凹陷,中國鵝掌楸則顯得更為順滑,葉先端較平,雜交鵝掌楸葉形介于兩者之間。在花朵上,中國鵝掌楸花朵整體偏綠,同時雌蕊會伸出花瓣,北美鵝掌楸相比中國鵝掌楸在花瓣底部有黃色色塊,且頂端向外彎曲,雜種鵝掌楸則結合了兩者的特點,花朵更為艷麗,花瓣底部相比北美鵝掌楸更偏橘色,范圍更大,且花瓣頂部的卷曲程度更小。

圖2 中國鵝掌楸(A)、雜交鵝掌楸(B)、美國鵝掌楸(C)

目前來說,無論是中國鵝掌楸還是北美鵝掌楸都具備著較高水平的遺傳多樣性,但同時,野生鵝掌楸的生長環境不容樂觀。在面對這一古老植物上,應該努力去保護其遺傳的多樣性,保護野生鵝掌楸的棲息地;另一方面,需要人為創造為鵝掌楸進行基因交流和重組條件的生態學保護基地,讓這一古老的植物能夠繼續延續,讓人類成為鵝掌楸的傳種者。

文章由科普中國-創作培育計劃出品,轉載請注明來源。

作者:上海科普作協 蔣浙穎-同濟大學第二附屬中學科普作者

審核:王康國家植物園北園科普館館長、教授級高工王康

來源: 星空計劃

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃