【編者按】生物多樣性監(jiān)測對于保護生態(tài)環(huán)境和維持地球生態(tài)平衡至關重要。通過監(jiān)測生物多樣性,我們可以及時了解物種的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)可能面臨的壓力和威脅,如棲息地破壞、污染或氣候變化帶來的影響。不過,傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測方法往往不能及時、準確地反映生態(tài)系統(tǒng)的健康狀況。比如說,單純監(jiān)測一些大動物或植物種類的變化,雖然能給出一些基本的生態(tài)信息,但卻忽視了微生物的作用,而微生物在生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和恢復力中扮演著關鍵角色。再加上現(xiàn)有的水質和土壤檢測方法,也只能提供一些表面數(shù)據(jù),不能深入了解微生物群落的變化。所以,科學家們開始探索新的方法,希望通過研究宿主和微生物群體的整體反應,來更好地監(jiān)測生態(tài)健康。以下是一篇最新國際研究動態(tài),我們可以看到:隨著技術的不斷進步,未來的生態(tài)監(jiān)測將越來越依賴于“全生物體”的概念和多組學方法,為我們應對全球氣候變化、生物多樣性喪失、污染和抗生素抗藥性等環(huán)境挑戰(zhàn)提供更加精確、更全面的解決方案。(按/王芊佳)

近年來,環(huán)境DNA(environmental DNA, 簡eDNA)和環(huán)境RNA(environmental RNA, 簡稱eRNA)技術逐漸成為生態(tài)系統(tǒng)管理、生物多樣性保護領域的重要工具。這些技術通過收集、并分析環(huán)境中微生物的DNA和RNA信號,揭示出生態(tài)系統(tǒng)內廣泛存在的微生物群落的多樣性,為實時監(jiān)測生態(tài)健康狀況提供了前所未有的深度。“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,2024年8月在《微生物學前沿》期刊上發(fā)表的一篇研究《微生物、共生體與生命樹eDNA/eRNA助力生態(tài)評估》中,來自英國環(huán)境漁業(yè)與水產(chǎn)科學中心領導的多國科學家團隊,深入探討了eDNA/eRNA技術如何幫助推進生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測,并揭示了微生物在生態(tài)健康評估中的關鍵作用。

微生物包括細菌、古菌、微型真核生物和病毒等,是地球上所有生態(tài)系統(tǒng)中種類和功能上最為豐富的生命形式之一。這些微生物不僅與環(huán)境密切互動,也常以共生形式存在于其他生物體內,對宿主生物及其所處的生態(tài)系統(tǒng)功能至關重要。以往的生物多樣性調查,通常集中在較大生物的DNA分析,但微生物的eDNA/eRNA信號反映了生態(tài)系統(tǒng)中更多細微的變化,其較高的時間和空間分辨率使科學家得以實時監(jiān)控生態(tài)系統(tǒng)動態(tài)。這項最新研究發(fā)現(xiàn),eDNA/eRNA中的微生物信號大部分來自活體細胞,能夠在生物功能和物種多樣性之間建立直接聯(lián)系,從而精準捕捉生態(tài)系統(tǒng)的動態(tài)變化。

這項技術的一個重要應用,是在實時環(huán)境監(jiān)測中,利用eDNA/eRNA來追蹤微生物群落的變化。這些信號,能夠提供與食物網(wǎng)和生態(tài)系統(tǒng)健康相關的重要信息,幫助研究人員更準確地識別生態(tài)系統(tǒng)的壓力源。比如說,水體中微生物的eDNA/eRNA信號,可以直接反映污染源的擴散情況,為環(huán)境管理者提供及時的信息支持。

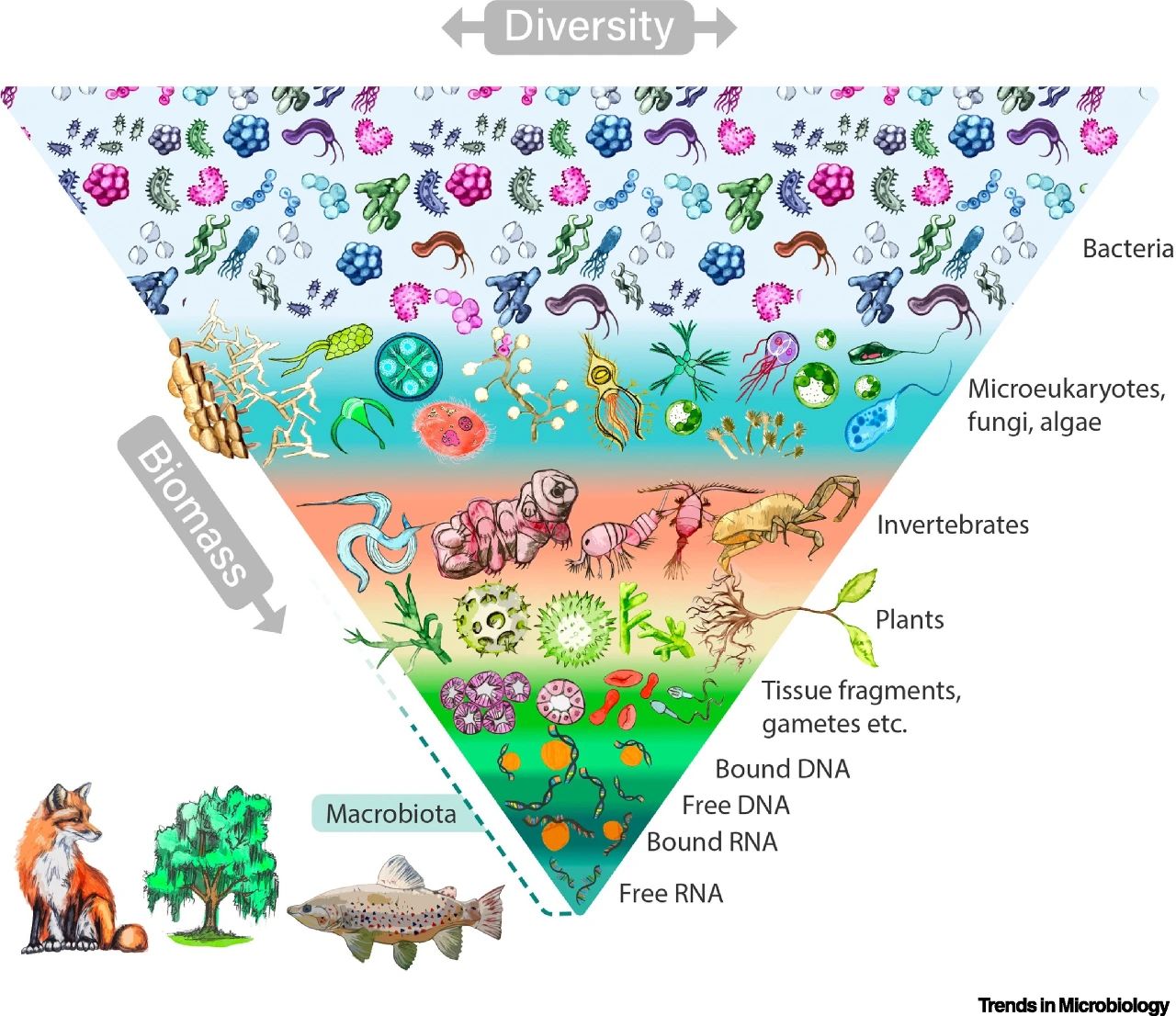

一般性水、沉積物或土壤樣本中生物多樣性的示意圖。該圖展示了一個假設的水、沉積物或土壤樣本中的生物多樣性。圖中自上而下,生物量的數(shù)量大致呈對數(shù)增長,但實際采樣到的物質(如細胞、配子、細胞器、游離和結合核酸等)的大小并不按相同比例增加。微生物以完整細胞(活的或死的)、細胞碎片或游離核酸的形式被采樣,而宏觀生物則僅通過片段、配子、糞便以及游離和結合核酸間接代表。由于病毒會與其他生物體物質共同采樣,且其“游離”狀態(tài)的性質尚不清楚,因此圖中未顯示病毒。圖片來源:Cook, Lauren SJ, et al.(2024)

此外,這個研究還探討了“共生體”(holobionts)和“全生命樹”(Tree of Life)概念的應用,這些新方法能夠提供更為全面的生態(tài)系統(tǒng)視角。“共生體”是指微生物與宿主生物的復合體,這種復合體通常比單一物種的eDNA/eRNA分析更能反映生態(tài)系統(tǒng)的健康。例如,在一個健康的水域中,藻類和細菌共生,以維持水體的凈化功能;而這種共生關系的細微變化可以提示潛在的生態(tài)風險。通過分析共生體的eDNA/eRNA信號,研究人員可以對生態(tài)系統(tǒng)的健康狀況進行更為敏感的監(jiān)測。

**“全生命樹”**分析方法則不僅限于單個物種的識別,而是通過整合不同物種的相互作用,全面展示微生物和其他生物體之間的復雜關系,為理解生態(tài)系統(tǒng)的彈性和應對環(huán)境變化的能力提供了更加深入的視角。研究團隊指出,這種方法在處理應對環(huán)境壓力和氣候變化的復雜生態(tài)反饋機制時具有特殊的應用價值。

上圖:環(huán)境核酸(eNA)三角圖展示了三種不同eNA視角之間的關系和整合方式。其中,(i)單一物種目標(例如,螯蝦疫病因子阿法霉菌(Aphanomyces astaci)及其螯蝦宿主),如區(qū)域A所示;(ii)特定類群的群落(B;例如,魚類、線蟲、硅藻)或在進化上更廣泛的群體(C;例如,微型真核生物、細菌、動物、植物);(iii)共生宿主和相關共生物(D;例如,腸道微生物群、珊瑚共生體、病理生物群)。通過這種分類,我們可以更全面地研究環(huán)境中生物的多樣性、相互作用以及對環(huán)境變化的響應。圖片來源:Cook, Lauren SJ, et al.(2024)

上圖展示了不同生物類群在水體、土壤/沉積物及空氣環(huán)境核酸(eNA)樣本中的代表性特征。六種代表性特征。其中0表示未知,1~5表示基于作者們對經(jīng)典及分子生態(tài)學研究的共識解釋而得出的分類排名。需要注意的是,排名在水、土壤和空氣樣本類型中是一般化的,具體排序可能因生態(tài)差異而有所不同。由于病毒的相關研究尚不充分,且其必需的共生生活方式會帶來影響,故未在此納入考慮。此外,現(xiàn)有方法生成的eNA數(shù)據(jù)并不一定能充分反映這些生物屬性。例如,PCR引物偏差可能導致部分實際存在的類群未能有效擴增,而宏觀生物的間接eNA檢測會受到多種因素的影響,包括各類群特有的核酸向環(huán)境釋放的速率及隨后的降解情況。圖片來源:Cook, Lauren SJ, et al.(2024)

從形態(tài)到分子,

環(huán)境生物指示物的轉變

環(huán)境生物指示物(bioindicators)是用于監(jiān)測和反映環(huán)境條件變化的生物體或生物過程,它們可以作為環(huán)境擾動的早期預警信號,例如污染、棲息地退化或氣候變化。傳統(tǒng)的生物指數(shù)通常依賴于底棲大型生物的形態(tài)學分類識別,但這種方法在物種范圍和分辨率上存在局限,難以有效應用于更廣泛的微生物群體。雖然目前已有少數(shù)微生物群體,如藍藻、氨氧化古菌、硅藻、纖毛蟲和有孔蟲被用于生態(tài)質量評估,但絕大多數(shù)微生物仍未納入標準化或認證的監(jiān)測體系。傳統(tǒng)的基于形態(tài)的檢測手段對于這些微生物類群而言難以提供足夠的分類或時空分辨率,這使得新一代的分子技術,特別是環(huán)境DNA和RNA(environmental DNA/eRNA,eNA)分析方法,成為未來生態(tài)監(jiān)測領域的突破性工具。

微生物群體占據(jù)了全球海洋生物質的70%、以及陸地生物質的相似比例,構成了地球上99%以上的生物多樣性。它們在生態(tài)系統(tǒng)中承擔關鍵作用:通過食物網(wǎng)循環(huán)必需的營養(yǎng)元素、修復受污染環(huán)境、調節(jié)大生物的生存條件、產(chǎn)生氧氣和從大氣中固定二氧化碳,從而間接調控全球氣候。微生物的分類和功能多樣性與環(huán)境因素如鹽度、酸堿度、溫度和養(yǎng)分含量高度相關,這使得微生物的種系、特性與環(huán)境梯度的變化密切相連,能夠反映出生態(tài)系統(tǒng)的關鍵變化。微生物對環(huán)境變化具有迅速響應的特點,這使其成為衡量生物體和生態(tài)系統(tǒng)健康的理想指示物,尤其適合檢測人類活動所帶來的影響,而這些影響往往難以通過傳統(tǒng)技術監(jiān)測到。

除了對環(huán)境變化的敏感響應特性,微生物還具備顯著的效應特性,可以通過一系列生化和生物物理機制改變環(huán)境條件。這種強大的響應和效應特性使得許多微生物不僅可以指示某種環(huán)境壓力的存在,也能反映該壓力的廣泛生態(tài)影響。微生物的巨大多樣性使得它們在檢測復合壓力的交互效應上具備更強的分辨力,而相比之下,宏觀生物的生物多樣性顯得局限。自20世紀90年代以來,科學家廣泛研究了環(huán)境樣本中細菌的分子生態(tài)學和功能多樣性,主要基于16S rRNA基因區(qū)段,近年來又引入了元基因組(shotgun sequencing)和長讀測序技術,以及多組學分析等新技術。這些研究在展示微生物功能多樣性方面取得了進展,但微型真核生物(micro-eukaryotes)的功能多樣性尚未得到充分記錄,盡管其在生物進化和功能信息上同樣是一個寶貴的資源。

隨著環(huán)境DNA和RNA技術的技術進步和可擴展性提升,科學家們的調查對象已從特定微生物類群擴大至跨越整個生命樹的各類生物,包括原核生物、微型和大型真核生物,甚至病毒,從而大大減少了因生物顯眼程度或體積所帶來的檢測偏差。分子數(shù)據(jù)的應用使科學家能夠在小型生物之間進行分類學上的區(qū)分,而傳統(tǒng)方法往往難以或無法完成這一點。微生物的eNA研究內容從單一微生物類群的靶向檢測,擴展到全類群的元條形碼分析和全基因組測序,涵蓋了完整的微生物群落,同時包括宏觀生物。這種將可見與不可見生物多樣性并列觀察的方法僅在最近十年左右才成為可能,并且在過去幾年中實現(xiàn)了更大規(guī)模的可負擔性。

長白山天池的冬季山水。圖源:?綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)圖文無關

生態(tài)評估的新前沿

微生物與病毒環(huán)境DNA

超越傳統(tǒng)的物種識別

微生物,特別是細菌,已被廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測中,利用16S rRNA基因片段進行的宏基因組分析能夠作為生物指示物,反映環(huán)境變化對其群落結構和功能的影響。例如,細菌能夠利用特定污染物作為能源,這一特性使得它們成為檢測污染物的理想指示物。通過細菌的代謝活動,研究者可以追蹤到環(huán)境中各種污染物的生物活性,識別出哪些污染物正在對生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生潛在影響。此外,微型真核生物群落的代謝條形碼分析(例如18S rRNA基因)在水域生態(tài)監(jiān)測中也得到了越來越多的應用,這些微生物群落的變化能反映出水域生態(tài)系統(tǒng)的健康狀況,尤其是在珊瑚礁退化、漁業(yè)活動影響、以及海洋建設工程等情況下。

除了傳統(tǒng)的物種識別,eNA方法還可以針對已知的代謝功能基因,研究微生物群落的特定功能。例如,氮循環(huán)和二氧化碳固定等關鍵生物地球化學過程的基因可以通過定量PCR分析進行監(jiān)測,這不僅能夠揭示微生物的功能多樣性,還能提供有關環(huán)境變化的關鍵生態(tài)信號。隨著多組學方法的結合,eNA在識別抗藥性基因、病毒和微生物相互作用方面也展現(xiàn)出巨大潛力。抗藥性基因的分析能夠揭示人類活動對環(huán)境的影響,特別是在水體和土壤等環(huán)境中。

病毒作為生態(tài)系統(tǒng)的一部分,其研究還相對較少,但隨著基因組測序技術的發(fā)展,病毒的eNA分析逐漸顯示出它們在生態(tài)監(jiān)測中的重要性。與細菌和真核生物不同,病毒沒有統(tǒng)一的標記基因,因此需要使用不同的PCR方法來識別特定的病原或病毒群落。通過基因組學和功能基因的分析,科學家可以追蹤病毒在生態(tài)系統(tǒng)中的作用,尤其是它們作為細菌噬菌體的功能,能夠通過與宿主微生物的相互作用,影響整個生態(tài)系統(tǒng)的結構和功能。如,土壤中的病毒群落可以通過改變宿主的代謝來影響土壤的營養(yǎng)循環(huán),并可能對生態(tài)過程產(chǎn)生深遠的影響。

為了更全面地理解生態(tài)系統(tǒng)的健康狀況,越來越多的研究開始采用跨越微生物和宏生物的"生命樹"方法。這種方法不僅可以研究微生物群落,還能結合植物、動物等高等生物的生態(tài)數(shù)據(jù),提供一個多層次的視角,揭示環(huán)境壓力如何從低 trophic levels(低營養(yǎng)級)傳遞到更高的營養(yǎng)級。利用16S rRNA基因和18S rRNA基因的代謝條形碼技術,可以幫助研究人員追蹤由人類活動或環(huán)境變化引起的生態(tài)影響,并監(jiān)測生態(tài)恢復的進展。

在生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測中,eNA信號的解讀也面臨一些挑戰(zhàn)。微生物通常通過其完整的、活躍的生命體在樣本中出現(xiàn),而宏生物的eNA信號往往包含的是死細胞、分泌物或外源核酸,這些信號無法直接反映物種的實際存在。因此,在進行eNA分析時,需要深入理解不同生物體如何在不同環(huán)境樣本中呈現(xiàn),并針對當前生態(tài)監(jiān)測關注的生物活動采用eRNA代替eDNA,這樣可以更精確地反映物種的功能狀態(tài)。

結合DNA和RNA的分析方法,能夠有效地區(qū)分活躍物種和遺留物種,提供更為全面的生態(tài)信息。例如,三重代謝條形碼方法(rDNA、rRNA和帶有丙啶單氮雜烯標記的rDNA)可以用于區(qū)分活躍、休眠和死亡的微型真核生物。這些創(chuàng)新的方法不僅能揭示生態(tài)系統(tǒng)的多樣性和功能性,還可以深入分析微生物群落的變化及其對環(huán)境變量的響應。

微生物和宏生物之間的共生動態(tài)(如宿主-共生微生物關系)也為生態(tài)監(jiān)測提供了新的視角。宿主-共生微生物系統(tǒng),通過微生物與宿主的相互作用,能影響宿主的生態(tài)功能及其在生態(tài)系統(tǒng)中的角色。通過在eNA分析中納入這些微生物與宿主的關系,可以更全面地理解生態(tài)系統(tǒng)的健康狀況,進一步加強生態(tài)評估的有效性。如,植物的共生細菌和寄生病毒可以通過改變宿主的生長模式和群落結構,反映出生態(tài)系統(tǒng)內部的健康狀態(tài)。

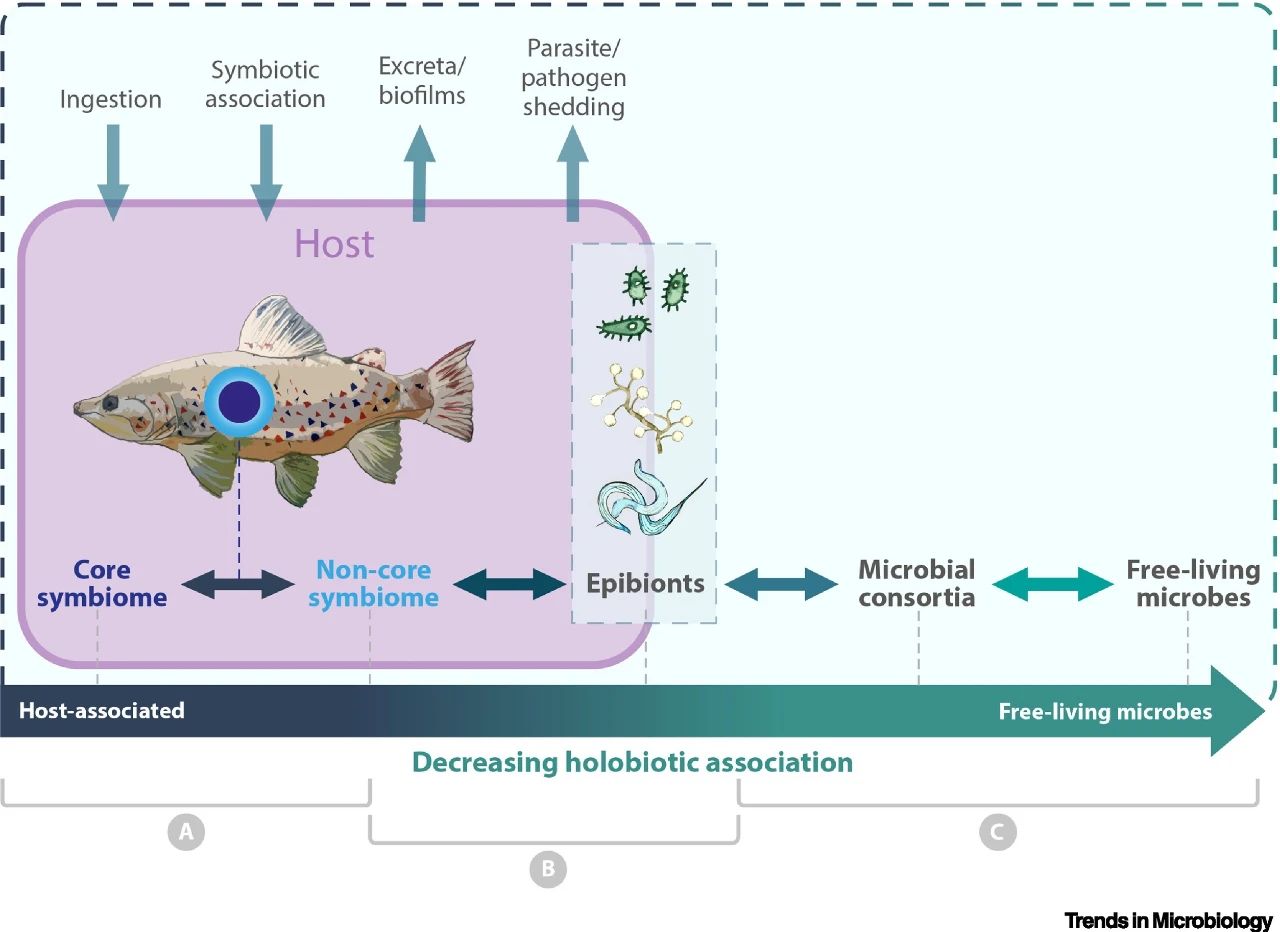

上圖展示了“全生物連續(xù)體”(holobiotic continuum)的概念。宿主生物與其共生體的關系可以視作一個從核心共生群(例如腸道微生物群中穩(wěn)定存在的細菌類群或專性寄生物)到微生物群體,再到偶爾與較大物種接觸甚至不接觸的自由生活微生物的連續(xù)光譜。在這個光譜中,還包括較為短暫的共生體成員(例如機會性病原體)、附生在大型生物表面的附生物,以及那些與宿主排泄物或脫落物質相關的類群。圖片來源:Cook, Lauren SJ, et al.(2024)

微生物和全生物體

作為生態(tài)健康和環(huán)境變化的

敏感指標

“全生物體”作為宿主與其共生微生物群體的整體,它不僅能夠為我們提供宿主健康的指示,還能反映環(huán)境變化對生態(tài)系統(tǒng)的影響。全生物體通過宿主和微生物群的互動,展現(xiàn)出對環(huán)境變化的靈敏響應,成為研究生態(tài)系統(tǒng)動態(tài)的重要對象。

例如,海螺的共生微生物群體在與養(yǎng)殖籠相鄰時,從周圍水域獲取魚類病原體,并失去對重金屬的耐受性微生物。然而,海螺也通過獲取特定細菌來適應環(huán)境,以減緩污染物的積累,這表明它們的微生物群體并非簡單地對環(huán)境進行“被動適應”,而是反映了更為復雜的生態(tài)互動。類似的研究表明,珊瑚的全生物體比周圍水體更加敏感地反映其健康狀況。在海草生態(tài)系統(tǒng)中,海草通過富集氮固定和硫循環(huán)細菌,改變了附近沉積物的生態(tài)條件,進一步影響了沉積物微生物群的多樣性和復雜性。不過,海草對周圍水域的影響較為模糊,水中的微生物群更多地受到潮汐和水流的作用。

全生物體的微生物群體對環(huán)境變化的響應通常比單純依賴周圍水體的監(jiān)測數(shù)據(jù)更加靈敏。許多生物會選擇性地從環(huán)境中獲取微生物,甚至一些濾食性貝類也會被環(huán)境中的微生物所定殖。因此,宿主、共生微生物群以及環(huán)境之間的互動共同塑造了一個復雜的生態(tài)系統(tǒng)。當宿主健康狀況下降時,微生物群體的變化往往反映出這種綜合影響,這就是病原微生物群(pathobiome)的概念,它描述了宿主、微生物及環(huán)境之間的相互作用及其對生態(tài)健康的影響。

微生物群落的多樣性和功能性在生態(tài)健康監(jiān)測中扮演著至關重要的角色。這個研究發(fā)現(xiàn),微生物群落的功能多樣性通常比物種多樣性更能反映生態(tài)系統(tǒng)的健康狀況。例如,水域中的大型蚤(Daphnia magna)與其共生微生物的關系,可以揭示其對病原菌的抵抗力以及藥物耐藥性等信息。這種微生物與宿主的相互作用不僅提供了對宿主健康的深入理解,也為我們提供了評估環(huán)境健康的新視角。

此外,微生物群落具有高度的功能冗余性,即不同群落的功能性多樣性往往比物種組成更為穩(wěn)定。這一特性,使得微生物群落能夠適應環(huán)境的變化,即使物種組成發(fā)生較大變化,生態(tài)系統(tǒng)的功能性仍然得以維持。通過分析微生物群落的功能網(wǎng)絡,研究人員能夠揭示生態(tài)系統(tǒng)的恢復力和適應性潛力。因此,功能基因的表達模式往往比物種多樣性更能反映環(huán)境變化對生態(tài)系統(tǒng)的影響。

在生態(tài)監(jiān)測中,環(huán)境核酸分析(eNA)技術成為一種強大的工具,能夠通過宏基因組學方法對微生物群落進行全面分析,揭示它們的生態(tài)功能。通過基因組數(shù)據(jù)的解析,研究人員能夠深入了解微生物之間的代謝互作和適應性進化過程。這種技術不僅能夠幫助我們理解微生物群體如何響應環(huán)境變化,還能為環(huán)境監(jiān)測提供更為精準的數(shù)據(jù)支持;而且隨著地理信息系統(tǒng)(GIS)和地球觀測技術的結合,eNA技術在環(huán)境監(jiān)測中的應用將得到極大的擴展,為生態(tài)健康評估提供多維度的數(shù)據(jù)支持。

可見,“全生物體”的概念為我們提供了一種全新的視角,不僅能夠反映宿主健康的變化,也能夠揭示生態(tài)系統(tǒng)健康的綜合狀況。未來,隨著智能化數(shù)據(jù)采集技術的發(fā)展和深度學習算法的應用,eNA技術將能夠更好地提取出新的生物多樣性和功能性指標,從而為環(huán)境健康管理和生態(tài)恢復提供更加精準的信息。也不難預見,未來通過跨學科的融合和創(chuàng)新,生態(tài)監(jiān)測將逐步從傳統(tǒng)的生物監(jiān)測模式向更加綜合、動態(tài)和精準的方向發(fā)展。

海濕·小百科

01****全生物體

全生物體(Holobiont), 也稱為“共生體”或“共生功能體”,是指一個宿主與其微生物群落共同構成的整體系統(tǒng),宿主和微生物相互依存,共同維持生命活動。這個概念強調的是宿主和其共生微生物之間的緊密聯(lián)系,微生物不僅對宿主的健康和生理功能有著重要影響,甚至在生態(tài)適應中起著關鍵作用。比如說,人類腸道內的細菌、植物根部的菌根菌群等,都是典型的全生物體。“全生物體”這個概念打破了傳統(tǒng)生物學上對“物種”的單一定義,指出生態(tài)系統(tǒng)中的生物體并非單獨存在,而是一個復雜的“生物-微生物”互動網(wǎng)絡。

本篇研究中“全生物體”這一概念,旨在強調宿主生物與其微生物群落之間的密切關系,打破傳統(tǒng)單一物種的研究框架,去探討生物多樣性、生態(tài)變化和環(huán)境健康等問題,從而為生態(tài)監(jiān)測和保護提供更加精準和綜合的理論支持。

02微生物群體

微生物群體(Microbiome)是指在特定環(huán)境中,生活在一起的各種微生物種群的集合,這些微生物包括細菌、真菌、病毒和其他微生物。它們在宿主生物體內或外部環(huán)境中與宿主及其他微生物相互作用,形成復雜的生態(tài)網(wǎng)絡。微生物群體不僅在宿主的健康和生理功能中扮演重要角色,還影響生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和健康。隨著科學技術的發(fā)展,研究微生物群體已成為了解生物與環(huán)境相互關系的重要領域。

一個例子是人類腸道微生物群。我們知道,人類腸道內的微生物群體由數(shù)以萬億計的細菌、病毒、真菌等微生物組成,它們與宿主互相作用,共同維護人體健康。這些微生物在消化吸收、免疫功能、代謝平衡等方面發(fā)揮著至關重要的作用。腸道微生物群的失衡與多種疾病相關,如肥胖、糖尿病、炎癥性腸病等。

再講一個跟“海洋與濕地”(OceanWetlands)有關的例子吧,珊瑚的微生物群體。珊瑚的健康與其微生物群落密切相關,珊瑚通過與海洋中細菌、藻類等微生物共同作用,維持其生長和繁殖。微生物群體幫助珊瑚提供必需的營養(yǎng)物質,并增強其抵抗環(huán)境壓力(如水溫升高或污染物)的能力。珊瑚微生物群的破壞通常會導致珊瑚白化和死亡,進一步影響整個海洋生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定。03環(huán)境核酸分析(eNA)********

eNA(environmental nucleic acids)可以譯為“環(huán)境核酸分析”,指的是環(huán)境中的核酸,包括水、土壤、空氣等自然環(huán)境中的DNA(脫氧核糖核酸)和eRNA(核糖核酸)。通過分析這些環(huán)境樣本中的核酸,科學家能夠獲得關于該環(huán)境中存在的生物種類及其活動的信息,而不需要直接采集或觀察這些生物。eNA方法能夠幫助研究者識別環(huán)境中不同物種的遺傳信息,并進一步推測它們的生態(tài)功能,提供有關生物多樣性和生態(tài)健康的新視角。

eNA技術已經(jīng)廣泛應用于環(huán)境監(jiān)測中,尤其是在生物多樣性保護、污染檢測和生態(tài)系統(tǒng)健康評估等領域。它能夠通過高通量的DNA或RNA測序,捕捉到微生物群體的動態(tài)變化,例如水體中的病原微生物、空氣中的細菌或土壤中的真菌等。這種無侵入性的方法不僅提高了監(jiān)測效率,還能獲得更細致、更全面的生態(tài)數(shù)據(jù),幫助我們更好地了解環(huán)境變化對生態(tài)系統(tǒng)的影響。

04****環(huán)境生物指示物

環(huán)境生物指示物(Bioindicators)是指能夠反映和響應環(huán)境變化的生物體或生物過程,通常用于監(jiān)測生態(tài)系統(tǒng)的健康狀況。它們通過對環(huán)境壓力(如污染、棲息地退化或氣候變化)作出的反應,為科學家提供有關生態(tài)系統(tǒng)質量的早期警示。比如說,某些植物或動物的生長、繁殖模式、行為變化等可以揭示環(huán)境的變化,幫助評估人類活動對自然環(huán)境的影響。生物指示物的作用在于,它們不僅能反映生態(tài)環(huán)境的當前狀況,還能為未來可能發(fā)生的生態(tài)風險提供預警。

在本文中提到環(huán)境生物指示物(Bioindicators)是因為,它們在生態(tài)監(jiān)測和評估中扮演著重要角色。因為傳統(tǒng)的生物監(jiān)測方法依賴于形態(tài)學分類學,在物種范圍和分辨率上存在局限性(尤其是對于微生物類群);而微生物作為環(huán)境生物指示物,具有快速響應環(huán)境變化的能力,它們不僅可以指示特定環(huán)境壓力的存在,還能反映更廣泛的生態(tài)影響。所以,這個文章里面提到環(huán)境生物指示物,特別是微生物群體的應用,旨在強調通過分子方法(如環(huán)境DNA和RNA分析)可以提升生物指示物在生態(tài)監(jiān)測中的準確性和有效性。05****多組學方法

多組學方法(Multi-Omic Approaches)指的是結合多種“組學”技術來綜合分析生物體內不同層次的分子信息。這些組學包括基因組學、轉錄組學、蛋白質組學、代謝組學等,通過同時分析基因組(DNA)、轉錄本(RNA)、蛋白質和代謝物等,能夠全面了解生物體在不同層次上的生物學過程及其功能。這種方法的優(yōu)勢在于,它能夠提供更為完整、系統(tǒng)的視角,揭示基因、表型和環(huán)境因素之間復雜的交互關系。

通過多組學方法,科學家不僅能夠深入探索單一層次的生物學現(xiàn)象,還可以跨越不同的分子層面,識別和理解各個組學之間的相互聯(lián)系。比如說,基因組分析可以揭示潛在的遺傳變異,而蛋白質組學和代謝組學則能夠幫助我們了解這些遺傳變異如何在細胞功能和生理狀態(tài)中得到體現(xiàn)。多組學方法因此被廣泛應用于疾病研究、環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)學和精準醫(yī)療等領域,能夠為解決復雜的生物學問題提供更為全面的解決方案。

舉個海濕方面的例子:濕地生態(tài)系統(tǒng)中也可以應用多組學方法研究植物、土壤微生物及其相互作用對濕地功能的影響。濕地植物的根系與土壤中的微生物相互作用,形成一個復雜的生態(tài)網(wǎng)絡。通過同時分析濕地植物的基因組、根際微生物的組成和代謝產(chǎn)物,研究人員能夠揭示濕地生態(tài)系統(tǒng)中植物和微生物如何共同響應水文變化、污染物排放或氣候變化等環(huán)境壓力,以及這種互動如何影響濕地的碳循環(huán)和水質凈化功能。06****響應特性

響應特性(Response Traits)指的是生物體對環(huán)境變化的反應能力或特征。具體來說,這些特性描述了生物體如何響應外部環(huán)境因素的變化,如氣候變化、污染、溫度波動或營養(yǎng)供給等。響應特性通常與生物體的生理、行為或生態(tài)過程相關,例如植物對水分變化的耐受力、動物對棲息地改變的適應能力,或者微生物對污染物的敏感度等,這些特性使得生物體能夠在短時間內反映出環(huán)境變化,進而成為環(huán)境監(jiān)測和生態(tài)健康評估的重要指標。

舉例來講。案例1)珊瑚礁對海洋溫度變化的響應。我們很熟悉的一個例子是,珊瑚礁就像海洋里的“溫度計”一樣——當海水溫度升高時,珊瑚就會出現(xiàn)“白化”現(xiàn)象,表現(xiàn)為失去原本的色彩,變得蒼白甚至死亡。這個變化是因為溫度升高會讓珊瑚與它們共生的藻類分離,而藻類是珊瑚的重要營養(yǎng)來源。珊瑚的這種變化非常敏感,可以幫助科學家提前知道海洋變暖的情況。所以說,這種反應就讓珊瑚成為了監(jiān)測海洋溫度變化的重要生物指示物,科學家可以通過觀察珊瑚的健康狀況來預測全球氣候變化的影響。

案例2)濕地植物對水質變化的反應。濕地里的植物,比如蘆葦,它們對水質的變化非常敏感。比如,當水中營養(yǎng)成分(像氮和磷)過多時,濕地植物會受到影響,生長速度會變慢,甚至一些植物會死掉。如此一來,這些植物的變化就像是濕地水質的“報警器”,告訴我們:哎呀,水質可能出了問題。如果濕地植物開始變得不健康,科學家就能發(fā)現(xiàn)水質變差,從而采取措施來保護濕地生態(tài)系統(tǒng)。

一般來說,淺水珊瑚需要陽光照射以支持其內部共生藻類——蟲黃藻的光合作用。這些蟲黃藻為珊瑚提供了大部分能量,光線充足的淺水區(qū)更有利于珊瑚礁的生長。上圖是卡塔爾的淺水珊瑚調查中所攝,深度約5-8米。攝影:?攝影:王敏幹(John MK Wong) | 綠會融媒·“海洋與濕地”(圖文無關)。

思考題·舉一反三

Q1、eDNA和eRNA (并稱為eNA) 技術在生態(tài)監(jiān)測中的應用正逐步突破,但現(xiàn)有技術是否足夠精確,以捕捉宿主和微生物共生系統(tǒng)中微妙的變化?如果我們能夠進一步優(yōu)化這項技術,能否為生態(tài)監(jiān)測帶來更靈敏、預見性強的數(shù)據(jù),幫助我們更早識別生態(tài)系統(tǒng)的潛在問題?這是否會徹底改變我們對環(huán)境變化的反應速度?

Q2、微生物群落的功能冗余性,或許掩蓋了某些關鍵物種在生態(tài)適應中的核心作用。那么,我們能否通過精細化的**“微生物-宿主”**互動模型,來精準預測生態(tài)系統(tǒng)如何應對環(huán)境變化?這一突破是否能夠在提高生態(tài)系統(tǒng)恢復力的同時,推動生物多樣性保護邁上新臺階呢?

Q3、傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測,往往依賴間接指標來反映生態(tài)健康;但,如果我們能構建一種基于微生物群落功能的"生態(tài)健康指紋",并通過跟蹤宿主的動態(tài)變化,是否能突破時間和空間的局限,實現(xiàn)對生態(tài)系統(tǒng)長期健康的精準監(jiān)控?這樣的方法,是否能夠為政策制定者提供更為前瞻性、更為靈活的決策依據(jù)呢?

Q4、如何解決微生物eNA技術在大規(guī)模生態(tài)監(jiān)測中采樣和數(shù)據(jù)處理的問題,確保它在實際應用中既高效、又可靠?又可以將怎樣微生物作為“生態(tài)指示物”的發(fā)現(xiàn),整合到我們現(xiàn)有的生態(tài)健康評估體系中,來幫助policymakers做出更科學的環(huán)境管理決策呢?

THE END

海濕聲明: 1.本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。供參考。2. 因本平臺斜體字拷貝至外部平臺時常出現(xiàn)內容丟失的情況,故本文中,物種拉丁學名未作斜體設置。信息源 | Cook, Lauren SJ, et al.(2024)

編譯 | 王芊佳

編輯 | 綠茵

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發(fā)會

中國綠發(fā)會