在幽暗的深海世界中,珊瑚礁生態系統仍然繁榮。這些生態系統的繁榮離不開微生物的貢獻,這些微生物與珊瑚宿主形成了緊密的共生關系。但我們對深海珊瑚的微生物“伙伴”目前的了解還是很有限的。

“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,2024年11月,一項發表在《自然通訊》上的研究揭示了一種全新的海洋細菌,它們與深海三角洲柳珊瑚(Callogorgia delta)形成了獨特的共生關系。這項研究由德國奧爾登堡大學功能海洋生物多樣性亥姆霍茲研究所和美國利海大學的研究團隊領導,報告了兩種發現于墨西哥灣深海珊瑚中的新型共生細菌。

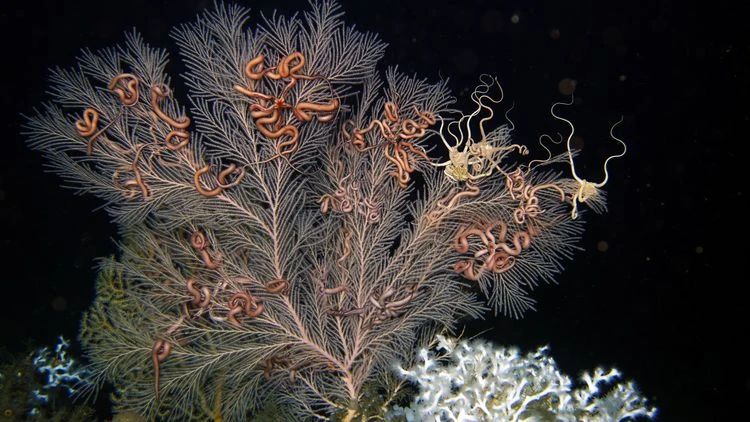

深海三角洲柳珊瑚(Callogorgia delta)常見于墨西哥灣的冷泉附近,照片拍攝于439米的深海處。粉紅色的海蛇尾可能對這些珊瑚有益。圖片版權:Creative Commons CC0 1.0 / Ecogig Consortium

這些細菌屬于一個全新的分類單元,被命名為海洋原漿細菌科(Oceanoplasmataceae)。特別有意思的事,這些細菌的基因組呈現出高度簡化的特征,缺乏許多重要的代謝途徑,包括糖酵解。這意味著:它們無法獨立生存,必須依賴珊瑚宿主提供的營養物質,尤其是精氨酸。為了適應這種寄生生活方式,這些細菌進化出了獨特的基因組結構,包括廣泛的CRISPR-Cas系統和限制修飾系統,這可能有助于它們與宿主建立穩定的共生關系。

研究團隊通過對生活在墨西哥灣300~900米深處的深海三角洲柳珊瑚(Callogorgia delta)和深海美洲柳珊瑚(Callogorgia Americana)多個群落的組織樣本進行基因組分析,發現了屬于柔膜菌綱(Mollicutes)的兩種新型細菌。這些細菌通常在動植物及人類細胞中以寄生形式存在,有時甚至會引發疾病。然而,研究人員發現,這兩種新型細菌似乎與珊瑚形成了一種特殊的共生關系,為此團隊提議將其歸類為一個全新的科——海洋原漿細菌科。

令人震驚的是,這兩種細菌的基因組規模極其小:“珊瑚海洋原漿細菌”(Oceanoplasma callogorgiae),僅有359個編碼蛋白的基因;另一種稱為**“珊瑚海洋質漿細菌”(Thalassoplasma callogorgiae),也僅有385個基因。相比之下,常見的腸道細菌大腸桿菌**(Escherichia coli)包含超過4000個基因,而人類基因組則擁有約21000個基因。研究人員指出,這些細菌種類的基因組極度縮小,使它們成為極簡生命體的典型代表。

研究由伊利安娜·鮑姆斯教授(Iliana Baums)和塞繆爾·沃森博士(Samuel Vohsen)帶領的團隊共同完成。該研究團隊進一步揭示,這兩種細菌缺乏通常生物體必備的碳水化合物代謝基因,意味著它們無法像大多數生物那樣通過碳水化合物獲取能量。相反,科學家發現它們的唯一能量來源是氨基酸精氨酸,且這一營養物質由珊瑚宿主提供。沃森博士表示:“精氨酸分解產生的能量十分有限,但這些細菌似乎在這種極端環境下依然能夠生存。”這種代謝方式為細菌提供的能量雖微乎其微,但足以維持其生存所需的基本功能。

導語

墨西哥灣深海柳珊瑚中的神秘微生物珊瑚是海洋生態系統中的基石物種,為淺水到深海的眾多動物群落提供棲息地。在珊瑚的組織中,還寄居著多樣的微生物群體,這些微生物在從氮元素固化到致病等多方面發揮作用。較為人熟知的共生體是共生藻科(Symbiodiniaceae),但大部分珊瑚微生物的研究主要集中在透光帶中的造礁石珊瑚。由于深海采樣和實驗的難度較大,關于深海珊瑚的微生物研究相對較少。為獲取深海樣本,科學家往往需要使用深潛器或水下遙控裝置。即便如此,研究顯示深海珊瑚的微生物組成不同于淺水珊瑚,且在深海區域出現了一些罕見的微生物類型,例如柔膜菌(Mollicutes)。

柔膜菌綱的微生物廣泛存在于植物、真菌和動物宿主中,包括人類在內。部分柔膜菌是已知的寄生物,對宿主產生負面影響;也有一些柔膜菌與宿主共生,如產毒的螺旋菌(Spiroplasma spp.),能夠為昆蟲宿主提供對抗線蟲、寄生性黃蜂和真菌的保護。柔膜菌的共生生活方式促進了其基因組高度簡化,即基因組減縮(genome reduction),形成了最低限度支持細胞生命活動的遺傳架構。近期研究在多種深海無脊椎動物體內發現了這些新型柔膜菌,包括深海海參、光合水母、深海多毛類和棘冠海星等。然而,柔膜菌對其宿主的具體影響仍未完全明確。

柔膜菌最常見于八放珊瑚(octocorals),也存在于黑珊瑚和造礁石珊瑚中,這些珊瑚分布于從淺水到深海甚至深淵的不同棲息地。在這些珊瑚的微生物群落中,柔膜菌屬(Mycoplasma spp.)通常占據主導地位,構成超過50%的微生物種群。然而,柔膜菌的相對豐度在不同環境中存在顯著差異,表明這種共生關系可能受地理分布或環境條件影響。此外,不同珊瑚種類中的柔膜菌表現出不同程度的特異性,不同珊瑚物種的柔膜菌亞型各異,表明這些微生物可能已適應其特定宿主并與其緊密共生。

在本次研究中,科研團隊首次在深海三角洲柳珊瑚(Callogorgia delta)中發現了兩種新型柔膜菌。三角洲柳珊瑚是墨西哥灣大陸坡400~900米深處的常見珊瑚物種,經常是該深度內的主要生態構建者,為蠍蟲(Asteroschema ophiuroids)和鏈貓鯊(Scyliorhinus retifer)等多種海洋生物提供棲息地。研究團隊通過16S rRNA高通量測序技術,分析了墨西哥灣不同區域和年限內采集的三角洲柳珊瑚樣本,發現柔膜菌在柳珊瑚中廣泛存在且豐度較高。為驗證柔膜菌的宿主特異性,科研團隊還篩查了與三角洲柳珊瑚密切相關的美洲柳珊瑚(Callogorgia americana),美洲柳珊瑚常棲息在較淺的深度(300-400米),為了解柔膜菌的地理分布和棲息環境差異提供了對比。

為進一步了解這些新型柔膜菌的生物學特性,研究團隊對其基因組進行了裝配,深入分析了其代謝能力。研究發現,這些柔膜菌基因組極度簡化,顯示出共生型微生物的典型特征,且具有一定的宿主特異性。此外,研究團隊利用代謝轉錄組分析識別了這些柔膜菌中活躍表達的基因,以進一步了解它們的代謝機制。

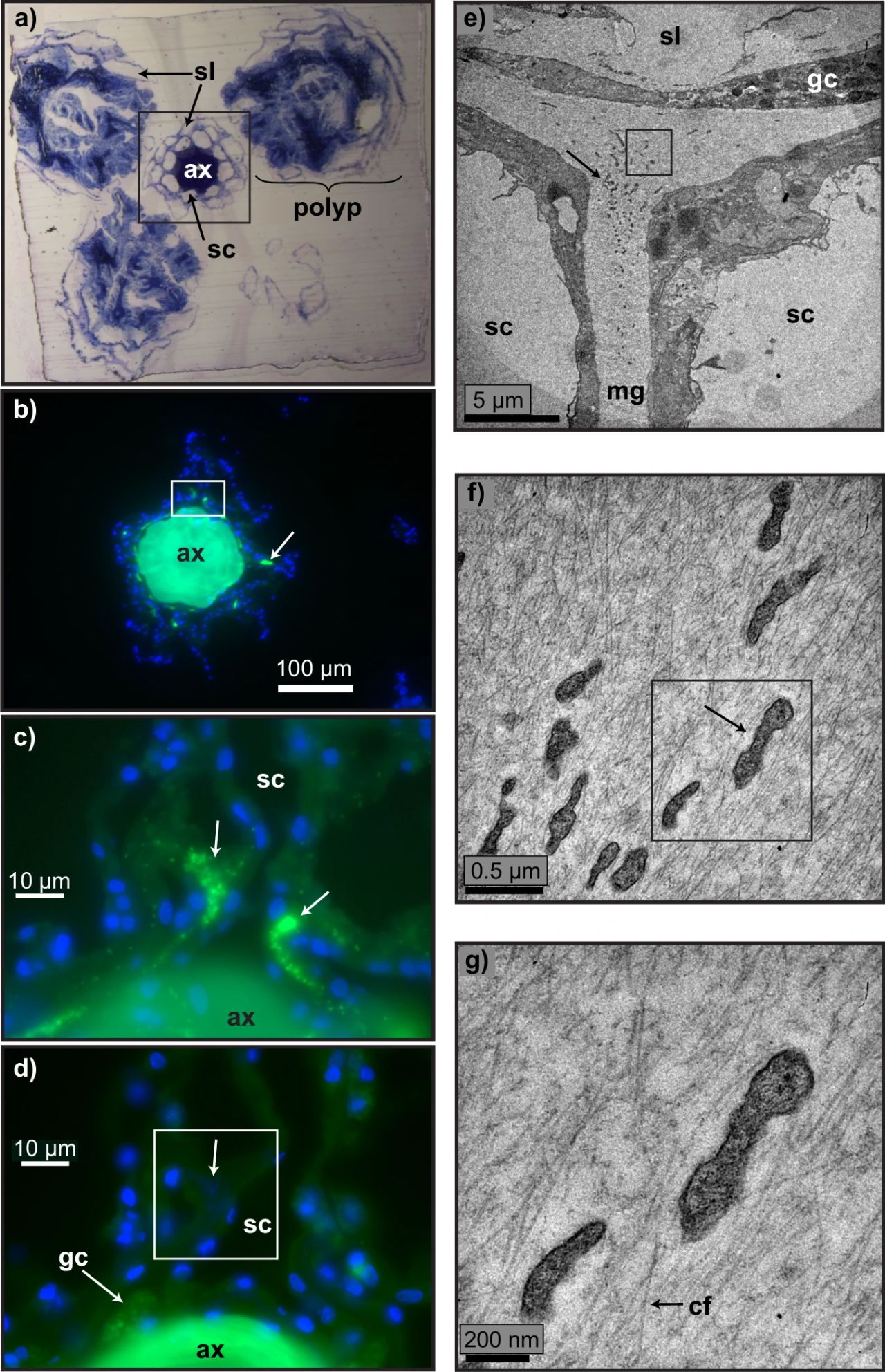

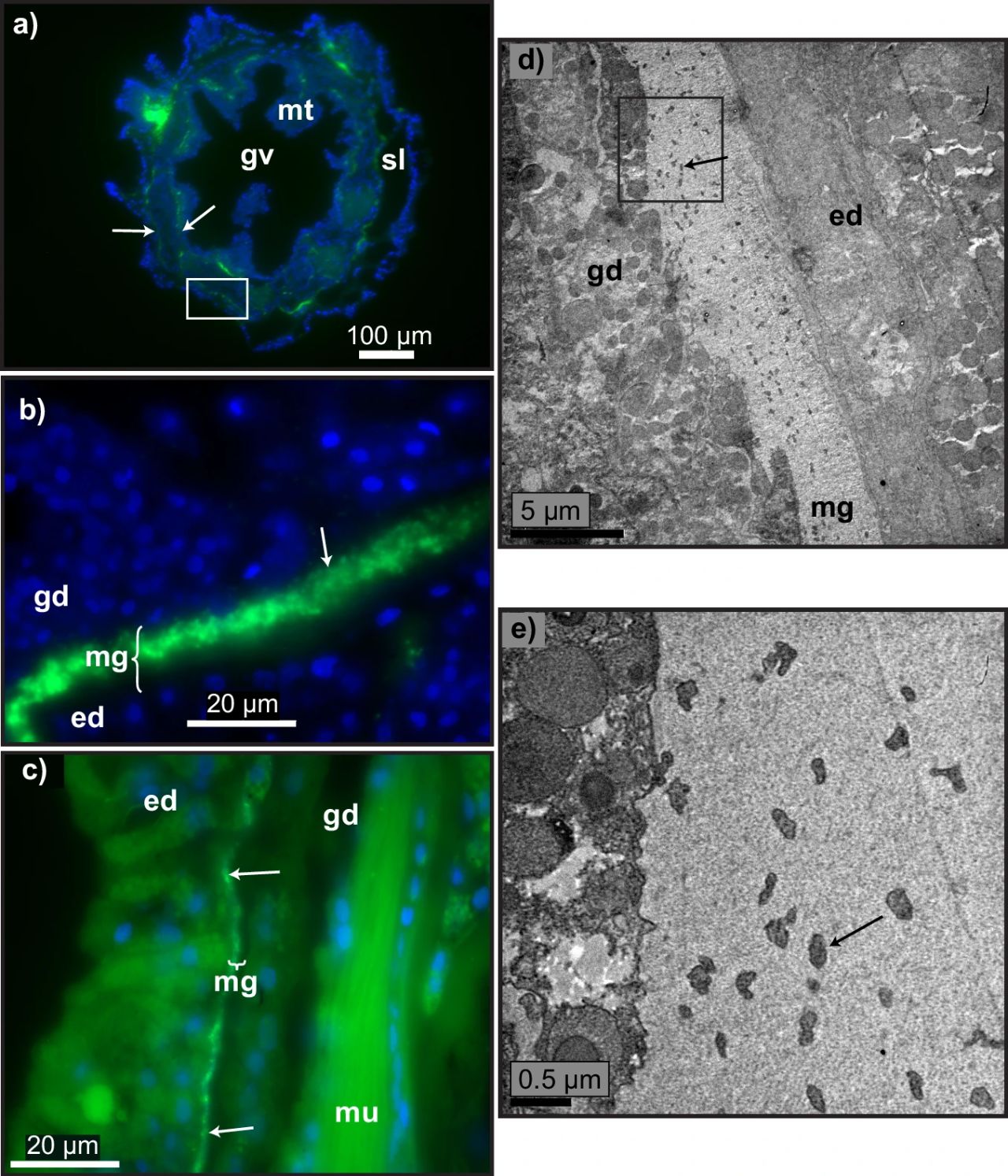

為確認柔膜菌在深海****柳珊瑚組織中的具體分布,科研團隊采用**催化信號沉積熒光原位雜交(CARD-FISH)和透射電子顯微鏡(TEM)**技術,將這些微生物定位于珊瑚組織中。顯微成像顯示,這些柔膜菌主要分布在珊瑚組織的特定區域,提示它們可能在珊瑚的免疫系統或營養獲取中發揮作用。

這項研究不僅揭示了深海柳珊瑚與新型柔膜菌的特殊共生關系,還為深入理解深海生態系統的微生物多樣性提供了新視角。研究團隊希望,未來能夠進一步探索這些微生物在深海生態系統中的作用及其與宿主珊瑚的互作機制,為人類揭示深海共生系統的更多奧秘。

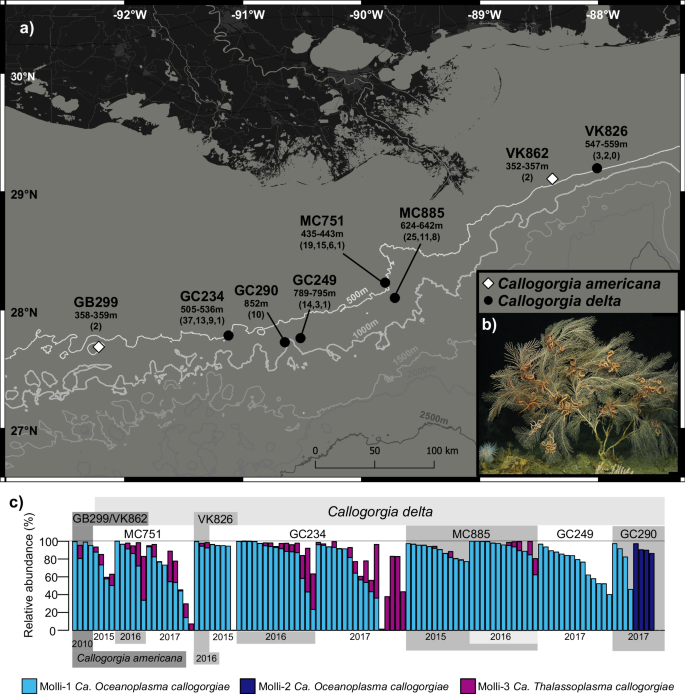

上圖:墨西哥灣兩種深海柳珊瑚——三角洲柳珊瑚(Callogorgia delta)和美洲柳珊瑚(Callogorgia americana)的采樣分布與微生物共生群落特征。科研團隊通過繪制采樣點分布圖,并結合16S rRNA基因測序,揭示了不同深度和環境下這兩種珊瑚的微生物群落組成差異。這項工作為研究深海珊瑚的生態適應性及其微生物共生系統提供了關鍵數據。圖源:Vohsen S A, Gruber-Vodicka H R, Herrera S, et al. (2024)

研究發現

系統發育分析揭示新細菌類群

在對深海三角洲柳珊瑚(Callogorgia delta)進行微生物群落分析的研究中,研究人員發現了兩種新的柔膜菌(Mollicutes),這些細菌在珊瑚的共生微生物群中占據了重要地位。通過對采自不同地點的Callogorgia珊瑚樣本進行V1-V2 16S rRNA基因擴增子測序,研究團隊發現了三種豐富的擴增子序列變體(ASVs),其中Molli-1變體最為普遍,出現在99%的三角洲柳珊瑚樣本中,且它的相對豐度高達77%,在某些樣本中甚至占據了微生物群落的99%。Molli-1也在美洲柳珊瑚中被檢測到,且平均占微生物群落的93%。此外,Molli-2和Molli-3變體也在部分樣本中有所發現,但它們的豐度相對較低。盡管這些柔膜菌在水樣中未被發現,但Molli-1和Molli-3在沉積物樣本中有一定的檢測頻率,表明它們可能主要生活在珊瑚的底棲環境中。

位于深海三角洲柳珊瑚(Callogorgia delta)中央軸周圍的膠質層中的柔膜菌綱(Mollicutes)細菌。其中,圖a展示了深海三角洲柳珊瑚中央軸周圍珊瑚蟲的排列,切片厚度為500 nm,使用Spurr環氧樹脂包埋,并以甲苯胺藍和亞甲藍染色。圖b、c展示了在四個體節中通過細胞催化信號放大-熒光原位雜交(CARD-FISH)檢測到的細菌信號(采用通用真細菌探針組EUB338 I-III,呈綠色)并以DAPI染色(呈藍色)。圖d為圖c的相鄰切片,使用陰性對照探針雜交,顯示DAPI熒光與檢測信號區域重疊。圖e-g為透射電子顯微鏡圖像,展示了在六個珊瑚蟲體節中觀察到的典型柔膜菌綱細菌的形態。未標記的箭頭指示細菌的位置,方框則標記了下一張圖片展示的具體區域。圖中標記說明:ax為中央軸,sl為骨針空腔,sc為莖管道,gc為顆粒細胞,mg為膠質層,cf為膠原纖維。圖源:Vohsen S A, Gruber-Vodicka H R, Herrera S, et al. (2024)

圖6:位于深海三角洲柳珊瑚(Callogorgia delta)珊瑚蟲膠質層中的柔膜菌綱(Mollicutes)細菌。其中,圖a展示了在四個珊瑚蟲體節的組織切片中通過細胞催化信號放大-熒光原位雜交(CARD-FISH)檢測到的細菌信號(通用真細菌探針組EUB338 I-III,綠色),并以DAPI染色(藍色)。圖a為一個珊瑚蟲的橫切面概覽,圖b為高倍放大圖,圖c為縱切面圖。圖d和圖e為透射電子顯微鏡圖像,展示了在六個珊瑚蟲體節中觀察到的典型柔膜菌綱細菌形態。未標記的箭頭指示細菌的位置,方框標注了下一張圖展示的具體區域。圖中標記說明:gv為消化腔,mt為隔膜,sl為骨針空腔,gd為胃皮層,ed為外皮層,mg為膠質層,mu為肌肉。圖源:Vohsen S A, Gruber-Vodicka H R, Herrera S, et al. (2024)

在對這些微生物的系統發育分析中,研究人員發現Molli-1和Molli-3與其他已知的柔膜菌有所不同,且它們分別屬于最近在海洋無脊椎動物中發現的新細菌類群。進一步的基因組分析揭示,Molli-1和Molli-3分別被命名為Ca. Oceanoplasma callogorgiae和Ca. Thalassoplasma callogorgiae,并且這兩種細菌的基因組都顯示出顯著的基因缺失,尤其在糖酵解等代謝途徑方面的缺失。它們的基因組結構緊湊,基因數目相對較少,且主要依賴精氨酸分解途徑來生成ATP。此外,基因組還包含了多種與外源DNA相互作用的機制,如CRISPR-Cas系統和限制修飾系統,這些系統可能幫助這些細菌在復雜的環境中生存和繁殖。

這些新發現的柔膜菌屬于一個新的細菌家族——海洋原漿細菌,其成員普遍與海洋無脊椎動物共生。相比于其他柔膜菌,這些細菌的基因組具有更高的基因缺失度,尤其是在糖類代謝和能量生成方面。盡管如此,它們依然保留了一些關鍵的代謝途徑,如ATP合成酶和糖醛酸-3-磷酸脫氫酶等,使其能夠在海洋深水環境中生存。研究表明,這些細菌的存在不僅揭示了深海生態系統中微生物與珊瑚之間復雜的共生關系,也為我們理解這些柔膜菌在極端環境中的適應性提供了新的線索。

珊瑚群的分布深度主要取決于光照條件、水溫、營養物質和地理環境。一般來說,珊瑚礁通常分布在淺水區域(大多數珊瑚礁分布在水深20米以內,尤其是熱帶和亞熱帶的淺水海域中,這些區域的水深通常不超過50米,比如上圖中就是淺水珊瑚),因為珊瑚需要陽光照射以支持其內部共生藻類——蟲黃藻的光合作用。這些蟲黃藻為珊瑚提供了大部分能量,光線充足的淺水區更有利于珊瑚礁的生長。本文所說的深水珊瑚,分布深度可達200米~3000米,甚至更深。由于陽光在深水中難以穿透,這些深水珊瑚通常依賴捕食浮游生物、而非光合作用。它們不含蟲黃藻,代謝方式也與淺水珊瑚有所不同。深水珊瑚群為深海生物提供了獨特的棲息環境(比如說本文中提到的),能夠支撐深海生態系統的多樣性。深水珊瑚群還能為科學家研究極端環境下的生物適應性提供寶貴線索。(BTW,珊瑚分為硬珊瑚和軟珊瑚。淺水珊瑚依賴光合作用才能形成珊瑚礁;而深水中多為軟體珊瑚,如柳珊瑚、海柏或椰菜花等軟珊瑚,它們不會形成珊瑚礁。)上圖是卡塔爾的淺水珊瑚調查中所攝,深度約5-8米。攝影:?攝影:王敏幹(John MK Wong) | 綠會融媒·“海洋與濕地”(圖文無關)。

討論

“海洋原漿細菌”可能是

深海珊瑚特有的共生細菌?這個研究表明,這些柔膜菌依賴于珊瑚提供的化合物,其基因組高度簡化,表明它們在營養獲取上可能依賴于宿主。通過對珊瑚樣本的多次采樣,發現這兩種柔膜菌幾乎普遍存在于所有樣本中,且它們的豐度在高通量測序數據中表現突出,尤其是Ca. Oceanoplasma callogorgiae,它在珊瑚的中膠層中十分豐富,進一步證明了它與宿主的緊密關系。

此外,研究還發現這兩種細菌僅在珊瑚周圍的沉積物中以較低豐度出現,而在水中幾乎未能檢測到,這表明它們可能是珊瑚特有的共生細菌。盡管如此,沉積物中的微生物群落十分復雜,可能通過來自食草動物如螺類的糞便中的環境DNA傳播了珊瑚及其共生細菌的基因。然而,沉積物中的低豐度可能也與實驗中的污染、標簽跳躍或通道跳躍等技術性因素有關,需要進一步的實驗來確認。

關于這些細菌是如何在珊瑚間傳播的,目前尚不清楚。由于它們基因組的高度簡化,缺乏能夠在自由生活階段生存的基因,因此它們很可能通過珊瑚的幼蟲垂直傳播。另外,像螺類這樣的食草動物可能通過啃食珊瑚傳播這些細菌。類似的傳播機制在淺水珊瑚中已有報道,食草性腹足類與細菌和真菌病原的擴散有關。

在代謝過程方面,Ca. Oceanoplasma callogorgiae 和 Ca. Thalassoplasma callogorgiae 的基因組缺乏完整的發酵途徑,表明它們依賴于從珊瑚中獲得精氨酸等化合物用于ATP的合成。除此之外,這些細菌還通過向珊瑚宿主輸送鳥氨酸和可能的小肽,來維持其與宿主的互惠關系。特別值得注意的是,Ca. Oceanoplasma callogorgiae擁有一套完整的CRISPR陣列和限制修飾系統,表明它們可能通過這些抗病毒系統來防御外來DNA,這一特點在柔膜菌中相當罕見。

盡管這些細菌的代謝過程揭示了它們與宿主珊瑚的共生關系,但一些基因的功能尚不清楚。例如,U1基因可能與細胞膜結合,并參與降解環二磷酸腺苷(c-di-GMP),這一分子是參與形態發生、運動性和毒力的第二信使。U1可能響應宿主的免疫信號或其他外部刺激,在共生過程中發揮作用。值得注意的是,由于本研究樣本量較小,基因表達的全面性和代表性可能受到一定限制,因此進一步的研究對于理解這些細菌的代謝和功能至關重要。

對于宿主珊瑚來說,Ca. Oceanoplasma callogorgiae的共生關系仍需更多的研究來確認其可能的影響。當前,這些柔膜菌沒有表現出明顯的病理反應,幾乎每個珊瑚個體都能發現其存在,因此它們可能僅作為共生體,或是對宿主珊瑚沒有明顯的負面影響。另一方面,這些細菌的精氨酸代謝可能為珊瑚提供了一種替代的氮廢物處理途徑,尤其對深海珊瑚而言,這一途徑可能有助于它們在富含有機碎屑而氮含量較低的環境中生存。此外,這些柔膜菌可能會向珊瑚提供保護性小肽,類似于某些細菌在昆蟲中產生的保護性物質。基于這些細菌擁有強大的抗病毒基因防御系統,Ca. Oceanoplasma callogorgiae也可能為宿主提供免疫防御,特別是在珊瑚受到外界傷害時。

此項研究的重要意義之一是:提出了一個新穎的柔膜菌綱的科——Oceanoplasmataceae,并將其命名為“海洋原漿細菌”,包括Ca. Oceanoplasma callogorgiae和Ca. Thalassoplasma callogorgiae。這一科的物種成員在基因組上具有一些共同特征,比如缺乏糖酵解途徑,但保留了與能量合成相關的重要基因。“海洋原漿細菌”的成員廣泛存在于各種海洋無脊椎動物中,展示了從光合作用到蛀食等多種生活方式。基于基因組的演化特征,可以推測,“海洋原漿細菌”家族的多樣性仍未完全被發現。該科的成員具有最簡化的基因組,這與柔膜菌綱****的進化歷史密切相關,特別是它們缺乏糖酵解途徑,這一發現對我們理解極簡細菌和共生細菌的演化具有重要意義。

這項研究不僅擴展了我們對深海珊瑚與柔膜菌共生關系的理解,還揭示了Oceanoplasmataceae家族的獨特性,為進一步研究深海生態系統中的微生物共生提供了重要線索。

海濕·小百科

01****宏基因組學

宏基因組學(Metagenomics),又稱元基因組學或宏基因組,是指直接從環境樣品中提取全部微生物的DNA,構建宏基因組文庫,利用基因組學的研究策略研究環境樣品所包含的全部微生物的遺傳組成及其群落功能。簡單來說,就是不通過培養,直接從環境中提取所有微生物的基因組,然后進行大規模測序和分析,以了解環境中微生物的種類、數量和功能。核心來說,就是繞過傳統微生物培養的限制、直接從環境中獲取所有微生物的遺傳信息,從而更全面地揭示微生物群落的組成和功能。在本研究中被提到宏基因組學,主要是因為它提供了一種直接、高效地研究環境中所有微生物基因組的方法。02****基因組減縮

基因組減縮(enome reduction,或genome shrinkage)是指生物體在進化過程中,其基因組大小逐漸縮小的現象。這種現象通常伴隨著基因數量的減少、非編碼序列的丟失以及基因功能的簡化。基因組減縮可以是生物適應特定環境或生活方式的結果,比如寄生生物或內共生生物為了適應宿主環境,往往會丟失許多非必需基因。

簡單來說,基因組減縮就是生物體丟棄了不再需要的“基因包袱”,變得更加精簡高效。在本文提到的這個研究里面,提到了基因組減縮,是因為研究者發現了一種新型的Mollicutes細菌,其基因組相比其他細菌要小得多。不過,這種基因組的縮減并不是偶然的,而是這些細菌為了適應深海珊瑚這種特殊的生存環境而進行的一種進化策略。換句話說,基因組減縮是這些細菌為了更好地在深海珊瑚體內生存而進行的一種“瘦身”行動。這種現象在很多適應寄生或共生生活的生物中都存在,它們通常會丟失一些在自由生活狀態下必需的基因,而保留與宿主相互作用相關的基因。

03****CRISPR-Cas系統

CRISPR-Cas系統是細菌和古菌用來對抗病毒和質粒等外來遺傳物質的一種獲得性免疫系統。簡單來說,它就像細菌的“免疫系統”,可以識別并摧毀入侵的病毒DNA。CRISPR系統可以將入侵者的基因片段儲存起來,形成記憶,下次遇到相同的入侵者時,就能迅速發起攻擊,保護自己。

CRISPR-Cas系統在基因編輯領域具有巨大的應用潛力。科學家們利用CRISPR-Cas9系統,可以對生物體的基因組進行精確的編輯,這為治療遺傳疾病、開發新的藥物等提供了廣闊的前景。

細菌通過CRISPR系統識別并防御病毒或其他外來DNA。在本篇研究中,研究人員發現在深海珊瑚中生活的一種新型Mollicutes細菌,擁有復雜的CRISPR-Cas系統,這表明它們在抵御病毒侵襲和適應深海環境方面具有獨特的生存策略。研究人員認為,基因組減縮可能有助于這些細菌更好地適應深海的極端環境,而CRISPR-Cas系統則為它們提供了有效的防御機制(在本文中,Ca. Oceanoplasma callogorgiae 通過CRISPR系統防御外源DNA)。04****共生

共生(symbiosis)是一種生物學現象,指的是兩種或多種生物之間長期、密切的相互作用關系。這種關系可以是互惠互利的,也可以是一方受益而另一方不受影響或受到輕微影響的。共生關系在自然界中廣泛存在,對維持生態系統的平衡起著重要作用。

舉個例子:地衣就是一種典型的共生體,它是由真菌和藻類或藍細菌緊密結合在一起形成的復合體。真菌提供水分和礦物質,藻類或藍細菌通過光合作用提供有機物,兩者相互依賴,共同生活。

在本研究中,提到的“共生”,是深海珊瑚和Mollicutes細菌之間的一種長期、穩定的相互作用關系,對雙方的生存和繁衍都具有重要意義。深海珊瑚為Mollicutes細菌提供了生存的場所和營養物質,而Mollicutes細菌則通過某種方式回饋珊瑚,比如提供營養物質、幫助珊瑚抵抗病原體等。這種相互依賴、互惠互利的關系就是共生。05****海洋原漿細菌

海洋原漿細菌(Oceanoplasmataceae)是一種新發現的細菌家族,屬于柔膜菌綱,與海洋無脊椎動物(如深海珊瑚)形成共生關系。該家族的物種成員的基因組高度簡化,缺乏糖酵解等常見的代謝途徑,但保留了ATP合成和一些重要代謝基因。它們依賴宿主提供必需的氨基酸和輔酶,且通過強大的CRISPR-Cas系統和限制修飾系統抵御外源DNA的入侵。本文中提到,該家族包括多個新的細菌種類,其中最著名的兩個物種是Ca. Oceanoplasma callogorgiae 和 Ca. Thalassoplasma callogorgiae,它們與深海三角洲柳珊瑚(Callopgorgia delta)建立了共生關系。

在生態學上,海洋原漿細菌與宿主之間的關系尚未完全明確,但它們可能對宿主有益,如通過提供氮的代謝途徑,來幫助宿主珊瑚處理氮廢物、或回收氮。海洋原漿細菌的簡化基因組為研究最小化細菌基因組和微生物共生提供了寶貴資料,其生態功能和與宿主的相互作用仍是未來研究的重點。

06****環境DNA

環境DNA(eDNA)是指來自環境中非生物體的DNA,通常是從水、土壤或沉積物等樣本中提取。它用于檢測生物種類和追蹤生物活動。在本文中,環境DNA被提及作為可能的傳播方式,說明珊瑚及其共生細菌的DNA可以通過環境樣本檢測到。

思考題·舉一反三

Q1、深海微生物與珊瑚的共生關系,是否是一種“利益交換”?這種新型的海洋細菌通過高度簡化的基因組,完全依賴于珊瑚宿主提供的營養。那么,珊瑚宿主從這種共生關系中獲得了什么?這種高度特化的共生關系是否代表了一種“寄生”與“被寄生”的平衡?

Q2、深海微生物的廣泛宿主范圍是否暗示了它們在海洋生態系統中的關鍵作用?Oceanoplasmataceae細菌與多種海洋無脊椎動物的共生關系表明,它們可能在維持海洋生態系統的穩定性中扮演著重要的角色。這些細菌是否參與了海洋生態系統的物質循環或能量流動呢?

Q3、“高度簡化”的基因組,是否意味著這些細菌的進化方向?這些細菌的基因組呈現出極度的簡化,這是否意味著它們正在向一個高度特化的方向進化?這對理解共生體如何適應極端環境具有怎樣的啟示?這種進化趨勢是否與深海極端環境下的生存壓力有關?或者說,這種基因組簡化是否預示著它們在未來可能面臨的生存挑戰呢?

Q4、你覺著,這些共生細菌對珊瑚的代謝究竟是幫助、無害,還是隱性傷害?如果它們在精氨酸循環中扮演重要角色,那么,這種共生關系是否可能影響珊瑚在營養缺乏環境中的適應能力?

歡迎分享你的想法!

(請文末留言)

THE END

海濕聲明: 1.本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。供參考。2. 因本平臺斜體字拷貝至外部平臺時常出現內容丟失的情況,故本文中,物種拉丁學名未作斜體設置。3.關于一些海洋生物物種的名稱的翻譯,感謝王敏幹(John MK Wong)指導。信息源 | Vohsen S A, Gruber-Vodicka H R, Herrera S, et al

編譯 | 王芊佳

編輯 | 綠茵

排版 | 綠葉

主要參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會