11.以C2011/L4為例,它更廣為人知的名字是泛星彗星。泛星彗星是在2011年6月6日由美國夏威夷茂宜島哈萊亞卡拉火山山頂附近的泛星計劃望遠鏡發(fā)現(xiàn)的非周期彗星。天文學家估計它的軌道運行了10萬多年。

12.彗星C2011/L4最有可能的誕生地是在奧爾特星云,這是一個包圍著太陽系的巨大空間區(qū)域,據(jù)估計其中分布著數(shù)以千億計的冰雪質(zhì)小天體。當有其他恒星行經(jīng)太陽系附近時,其引潮力作用對這里的寧靜產(chǎn)生擾動,使一部分“小雪球”進入內(nèi)太陽系,成為我們所看到的彗星。

13.有時候彗星會失蹤:不循橢圓形軌道運行的彗星,只能算是太陽系的過客,一旦離去就不見蹤影。它們可能會被撞出軌道,撞到另一個物體上,或者只是在最后一次繞太陽旋轉后,因沒有可脫落的粒子,而汽化了。

14.85P/波辛彗星很可能遭受了這樣的命運。它于1975年被發(fā)現(xiàn),并于1986年再次被發(fā)現(xiàn),預計在1997年和2008年再現(xiàn)。然而,這兩年都沒有露面。它在2008年12月沒有返回,科學家推測它已失蹤了。在2017年,天文學家給它的名字加了一個P,表示不再回歸或可能已消失。

15.尚未計算出可靠軌道的彗星用X表示。這類彗星主要是歷史上的近地彗星,可能來自遙遠的奧爾特星云,尚未進行回訪。

16.據(jù)美國國家航空航天局稱,到目前為止,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了3500多顆彗星,但這與天文學家認為可能存在的數(shù)十億(可能是數(shù)萬億)相比,只是冰山一角。并且肉眼能看到的彗星很少,即使用望遠鏡每年也只能看到20多顆。

17.2019年4月,天文學家首次在《自然天文學》雜志上報道,研究人員在南極洲發(fā)現(xiàn)的一顆名為“LaPaz冰原02342”的隕石中發(fā)現(xiàn)了彗星粒子。這顆隕石屬于碳質(zhì)球粒隕石,45億年前起源于木星軌道之外。在通過化學和同位素分析進一步檢查該材料后,該團隊發(fā)現(xiàn)它可能起源于柯伊伯帶,這是彗星“出生”的冰冷區(qū)域之一。

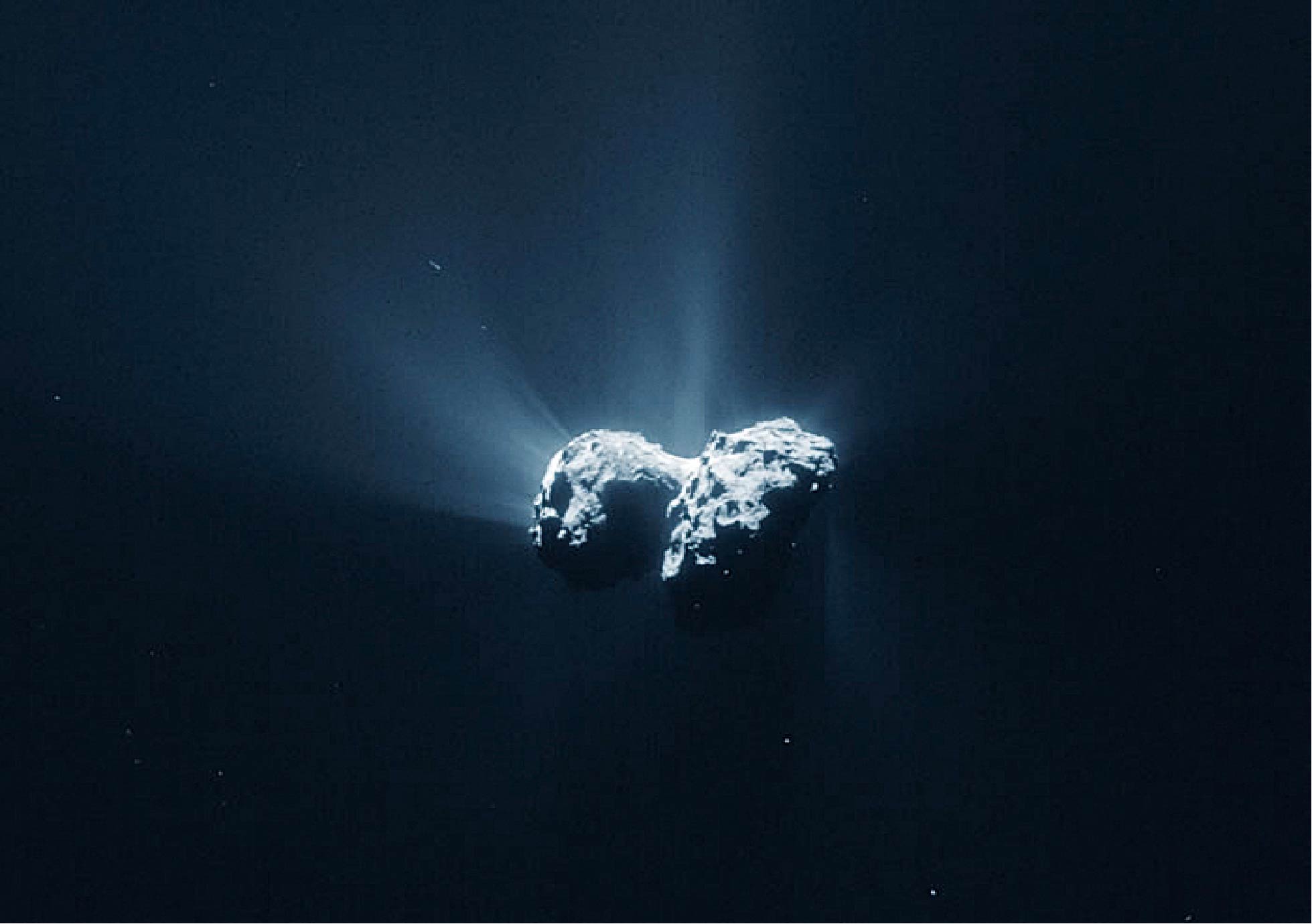

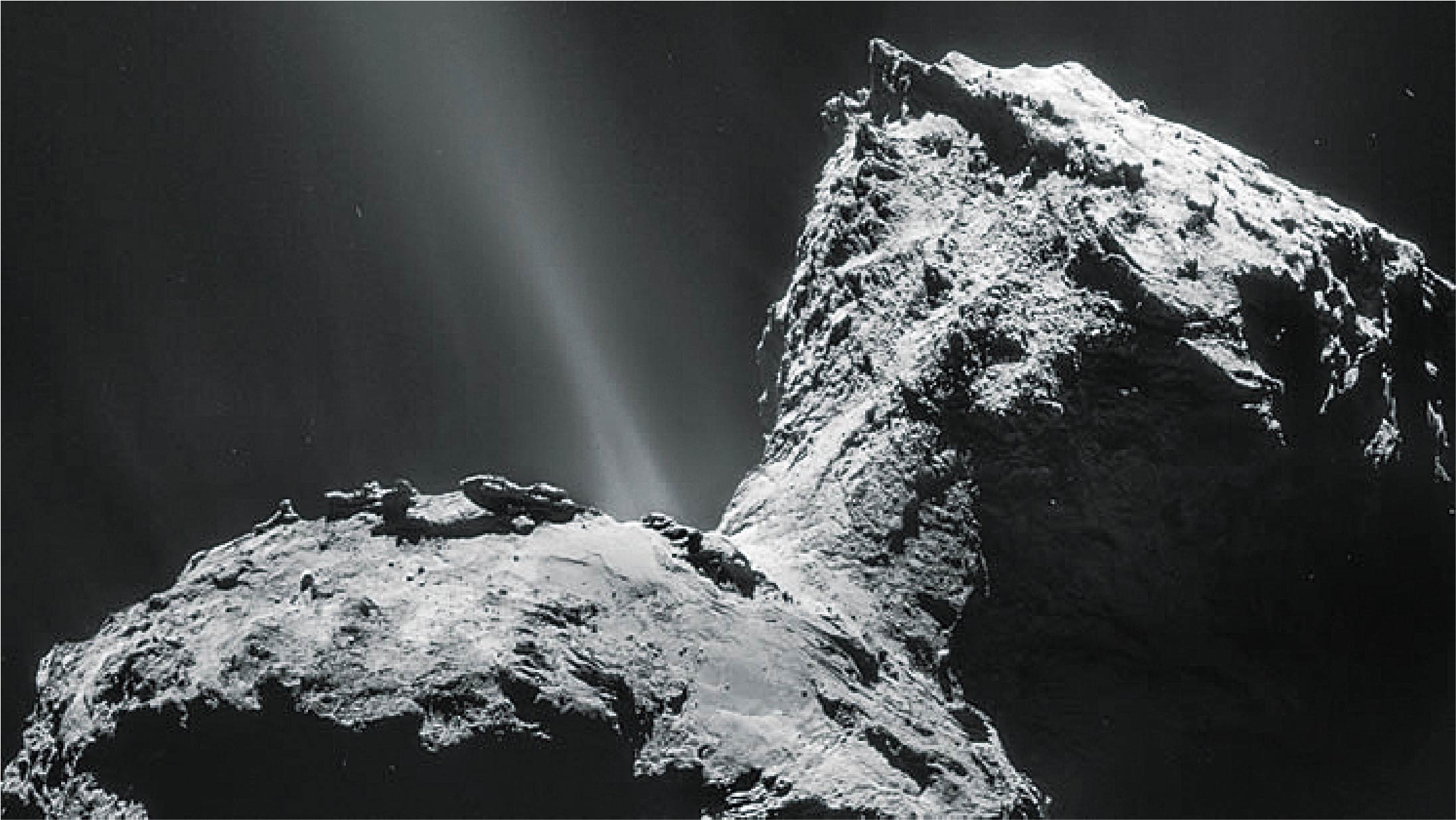

18.研究發(fā)現(xiàn),67P彗星即丘留莫夫-格拉西緬科彗星的表面一直發(fā)生著眾多的變化,其中包括整個懸崖的崩塌,這些變化可能是由季節(jié)性變化驅動的。研究指出,大多數(shù)的變化(包括巨石的侵蝕和移動)是在近日點附近發(fā)生的,這些變化是由日光照射模式改變驅動的。某些諸如67P頸部碎裂等變化與彗星的旋轉速度有關。

19.回到地球,1980年代發(fā)明的彗星檢測技術,已經(jīng)成為分析DNA和識別受損片段的寶貴工具。彗星測定法的正式名稱為單細胞凝膠電泳技術,是一種在單細胞水平上檢測DNA損傷與修復的方法,具有快速、簡便、廉價的優(yōu)點。

20.它使細胞懸浮在凝膠中,并利用電場將其分子弄碎——就像是母球擊中臺球桌上的球一樣。行進的分子和其他片段和電荷分開。完整的DNA或多或少會保持原狀,但受損的雙螺旋結構碎片會進一步穿過凝膠,形成一種類似彗星尾巴的圖案。

來源: 云南省科協(xié)

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

云南省科協(xié)

云南省科協(xié)