1.盡管希臘人在大約2500年前就開始使用彗星這個術語,但中國和美索不達米亞的天文學家至少在此前500年就記錄了這個長尾天體的出現。

2.我們不知道人類第一次觀察彗星是在什么時候,但在2018年,兩名研究人員聲稱,法國一些著名的拉斯科洞穴藝術品(約在17000年前創造)描繪了彗星活動。

3.直到17世紀,早期的天文學家才確定彗星是一種天體。大部分彗星都不停地圍繞太陽沿著扁長的軌道運行。彗星擁有橢圓、拋物線、雙曲線三種軌道。循橢圓形軌道運行的彗星,叫“周期彗星”,公轉周期一般在3年至幾世紀之間。而循另外兩種軌道運行的彗星則被稱為“非周期彗星”。

4.我們現在知道了彗星的核心是冰、巖石和其他成分(例如灰塵和冷凍氣體),其直徑從不到一英里到幾十英里不等。

5.彗星在大部分寒冷、寂寞的旅程中,都是無尾的、非常黑暗的,上面覆蓋著一層灰塵和其他顆粒。塵垢將其反照率或反射率降低到與木炭相當的水平。

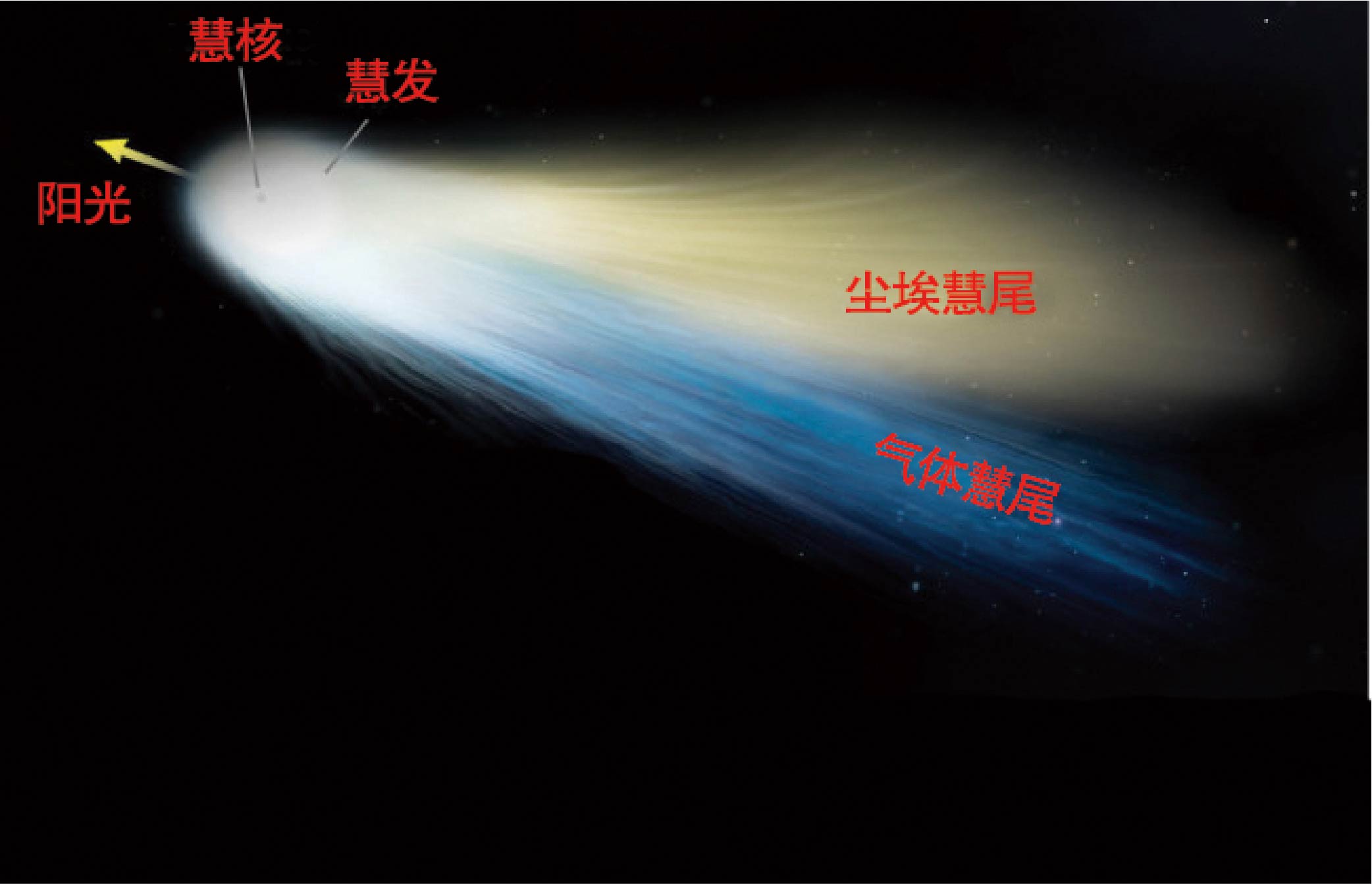

6.當彗核接近太陽時,它的表面開始受熱而融化、汽化,于是冬眠的彗星進入生命的活躍期。反射陽光和自身受激發光使它披上了輝煌燦爛的外衣。中間那團明朗而密集的凝聚物是彗核,朦朧而蓬松的氣體包層是彗發,邊緣還有一圈暗淡而稀薄的氫云,它們共同組成了怒發沖冠的彗頭。

7.彗星上弱不禁風的塵埃和揮發物質便在太陽風的吹拂和光的壓力下,拖出一條明亮的大尾巴形成彗發:彗核周圍由氣體和塵埃組成星球狀的霧狀物。太陽風和其他排放物至少會形成兩條分別由塵埃和氣體構成的尾巴,即氣體(離子)彗尾和塵埃彗尾。

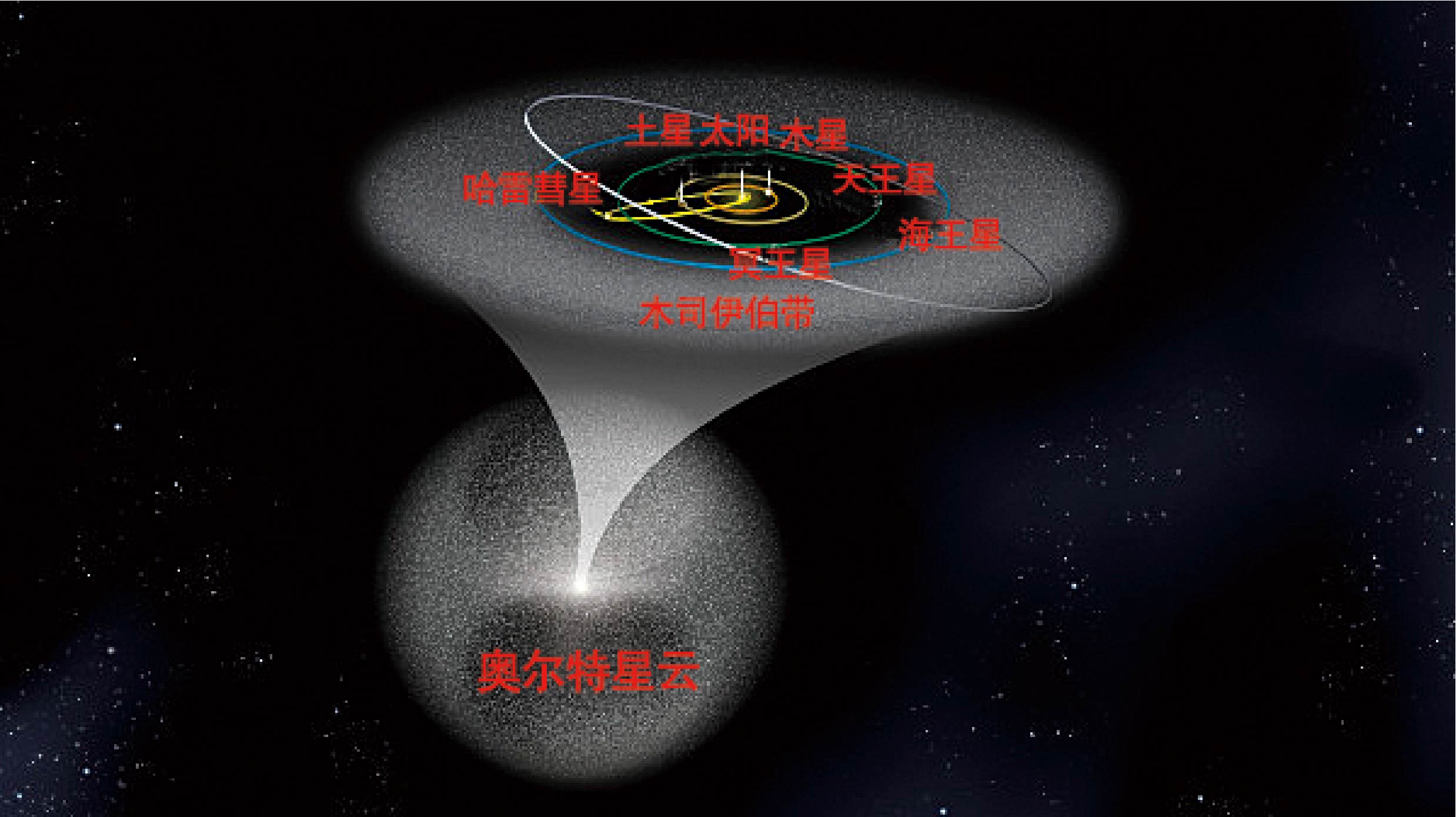

8.天文學家認為,所有的彗星都起源于太陽系形成過程中留下的兩個碎片中的一個。其中之一的柯伊伯帶,是一個由這些碎片組成的甜甜圈狀云團,始于海王星以外,距太陽約30億英里。

9.周期不到200年的周期性彗星(例如著名的哈雷彗星),通常來自柯伊伯帶。哈雷彗星上一次回歸是在1986年,而下一次過近日點時間為2061年7月28日。哈雷彗星是人類首顆有記錄的周期彗星,最遲在公元前240年,或西元前466年,在中國、古巴比倫和中世紀的歐洲都有這顆彗星出現的清楚紀錄,但是當時并不知道這是同一顆彗星的再現。

10.更遙遠的彗星家園,奧爾特星云,距太陽大約18萬億英里。非周期性彗星起源于此。這些彗星用C表示,其軌道持續200年或更長時間,有時甚至更長。

來源: 云南省科協

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

云南省科協

云南省科協