宇宙,這個浩瀚無垠的神秘領(lǐng)域,自古以來就激發(fā)著人類無限的好奇心。在這片星辰大海中,我們是否孤獨?除了地球,是否還有其他星球孕育著生命?這些問題一直是天文學(xué)家探索的焦點。

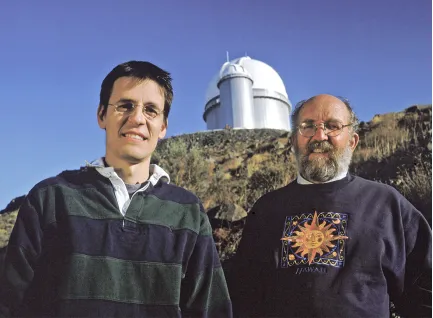

1995年,兩位瑞士天文學(xué)家米歇爾·麥耶和迪迪埃·奎洛茲通過徑向速度法在飛馬座51恒星周圍發(fā)現(xiàn)了一顆軌道周期為4.2天的行星,即飛馬座51b(51 Pegasi b)。這一發(fā)現(xiàn)不僅開啟了天文新時代,也為我們探索宇宙的奧秘提供了新的視角。這一開創(chuàng)性的工作為他們贏得了2019年度諾貝爾物理學(xué)獎,彰顯了系外行星研究的重要意義。

左迪迪埃·奎洛茲,右米歇爾·麥耶

(圖片來源:ESO)

什么是系外行星

系外行星泛指在太陽系以外的行星,英語稱為extrasolar planet或exoplanet。國際天文學(xué)聯(lián)合會(IAU)在2006年定義的“行星”一詞僅包含太陽系,因而不適用于系外行星。不過國際天文學(xué)聯(lián)合會也有涉及系外行星的定義,該定義于2001年頒布并在2003年進(jìn)行了修改。其表述如下:真實質(zhì)量低于氘核聚變所需質(zhì)量下限(對于類似太陽金屬豐度的天體,該質(zhì)量為木星質(zhì)量的13倍),且圍繞恒星或恒星遺骸公轉(zhuǎn)的天體稱為“行星”。其質(zhì)量/尺度下限與太陽系中使用的行星定義的質(zhì)量/尺度下限相同。

無論形成方式和位置如何,實際質(zhì)量超過氘核聚變所需質(zhì)量下限的亞恒星天體稱為“褐矮星”。年輕恒星團(tuán)中質(zhì)量低于氘核聚變所需質(zhì)量下限的自由漂浮天體不叫“行星”,而稱為“亞褐矮星”(或其它更合適的名稱)。實際上,隨著新的系外行星的不斷發(fā)現(xiàn),該定義也顯現(xiàn)出其局限性。有的天文學(xué)家建議根據(jù)行星形成機制將系外行星和褐矮星以及亞褐矮星區(qū)分開來。

系外行星的觀測手段

隨著技術(shù)的進(jìn)步,人類已經(jīng)掌握了多種手段進(jìn)行搜尋系外行星。以下是幾種主流的方法:

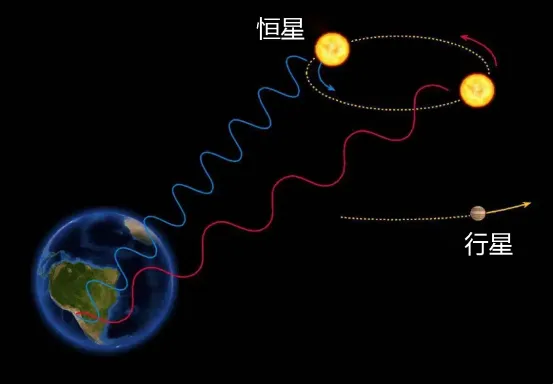

1、徑向速度法(Radial Velocities,簡稱RV) 也稱為多普勒光譜法。

這種方法依賴于觀察光譜中的恒星來尋找“擺動”的跡象,因系外行星對宿主恒星的影響,在運行到不同位置的時候,系外行星會向不同的方向拉扯宿主恒星,從而導(dǎo)致這種“擺動”現(xiàn)象。

從本質(zhì)上講,徑向速度法不在于尋找行星本身的跡象,而在于觀察恒星的運動跡象。通過光譜來測量恒星的譜線由于多普勒效應(yīng)而移位的方式,即恒星的光是如何向光譜(紅移/藍(lán)移)的方向變化,這些變化表明恒星正在遠(yuǎn)離(紅移)或轉(zhuǎn)向(藍(lán)移)地球。根據(jù)恒星的速度,天文學(xué)家可以確定行星系統(tǒng)的存在并計算行星的質(zhì)量。在凌日法大規(guī)模運用之前,一直是人類探索系外行星的最重要的手段。

徑向速度法原理

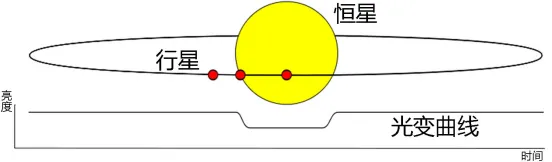

2、凌日法(Transit Photometry) 也稱凌星法或掩食法,是一種根據(jù)產(chǎn)生凌星現(xiàn)象時分析恒星亮度變化從而推算行星軌道及參數(shù)的一種觀測方法。

系外行星通常隱沒在母恒星發(fā)出的光芒中,無法被我們直接觀察到。而凌日法是一種間接推斷系外行星存在的方法,如果一顆行星從母恒星盤面的前方經(jīng)過時(這一過程稱為“凌”),將會觀察到恒星的視覺亮度略微下降。而這顆恒星變暗的程度取決于行星相對于恒星的大小,舉例假如母恒星如太陽大小,行星如木星大小,當(dāng)行星遮擋母星的時候,從地球上觀測這個凌日過程,恒星的光變曲線大約會產(chǎn)生一個1%左右的下降,換句話說這相當(dāng)于其亮度會下降0.01等,如果是類地行星那么這個幅度會更小。

凌日法是目前應(yīng)用最廣泛的觀測系外行星的方法,但凌日法也有其局限性,因為凌日法只能確定行星的半徑,而無法確定其質(zhì)量,凌日法發(fā)現(xiàn)的候選體,仍需要使用徑向速度法來確認(rèn)質(zhì)量。

凌日法原理

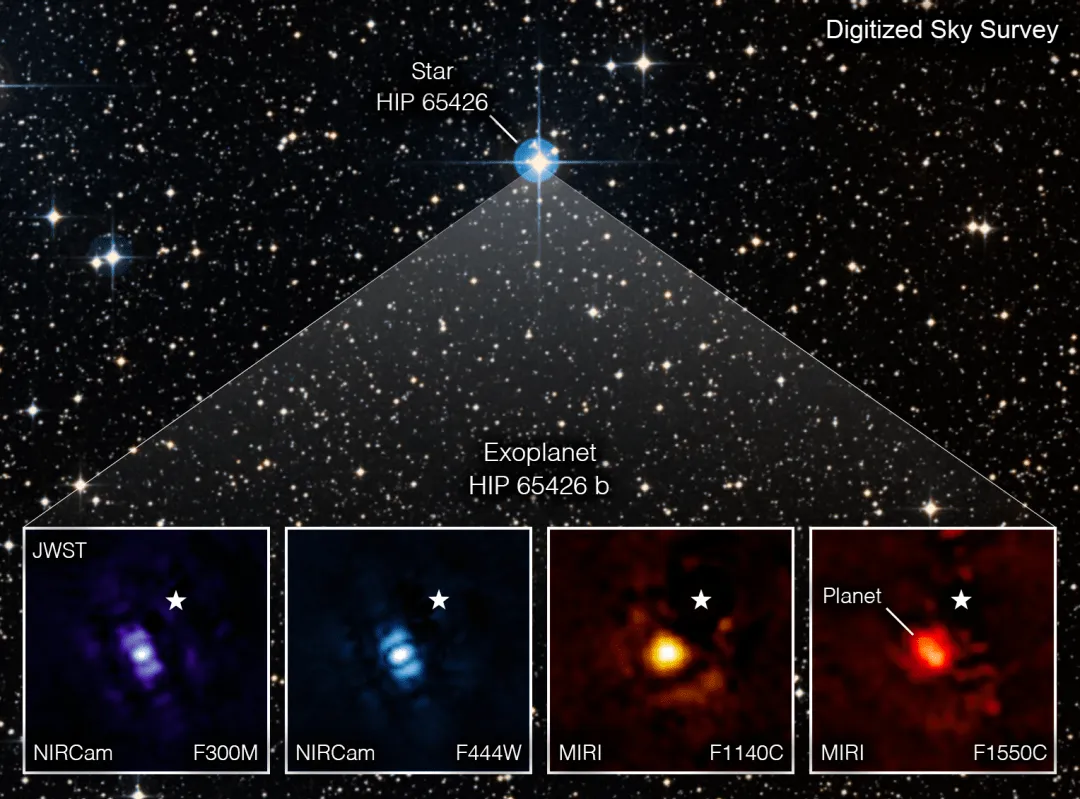

3、直接成像法(Direct Imaging) 也叫直接影像法,顧名思義就是直接對系外行星進(jìn)行成像,但由于行星反射的光子太少,加上恒星的掩蓋,直接拍攝行星的圖象非常困難。這需要行星本身的尺寸要足夠大,與母恒星的距離還不能太近到被其光芒掩蓋,更重要的是要有一臺足夠強大且配有日冕儀的望遠(yuǎn)鏡才能辦到。

JWST上的NIRCam和MIRI儀器拍到的系外行星HIP 65426b

圖片來源:NASA

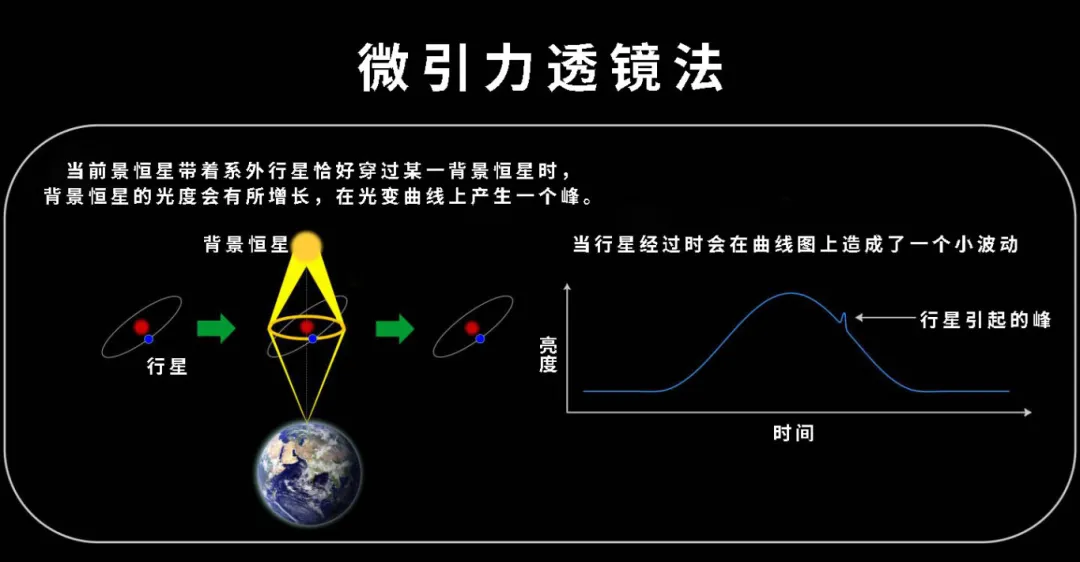

4、微引力透鏡法(Gravitational Microlensing) 是測量恒星光度變化來探測系外行星的一種方法。

引力透鏡是愛因斯坦廣義相對論預(yù)言的一種光學(xué)效應(yīng)。由于時空在大質(zhì)量天體附近會發(fā)生畸變,光線在經(jīng)過大質(zhì)量天體附近時會發(fā)生彎曲。如果在觀測者到光源的直線上有一個大質(zhì)量的天體,則觀測者會看到由于光線彎曲而形成的一個或多個像,這種現(xiàn)象稱之為引力透鏡現(xiàn)象。如果前景的天體質(zhì)量較小,光線的偏轉(zhuǎn)也很小,這時產(chǎn)生的多個像將難以區(qū)分,視覺效果就是背景恒星的光度有明顯的加強。當(dāng)前景恒星帶著系外行星恰好穿過某一背景恒星時,背景恒星的光度會有所增長,在光變曲線上產(chǎn)生一個峰。系外行星的質(zhì)量相對前景恒星較小,產(chǎn)生的峰也會比較小,但仍可以觀測到原先光變曲線的某個位置上又疊加了一個更小的峰。我們便可以通過光變曲線產(chǎn)生的二級峰來確定是否有系外行星的存在。

微引力透鏡法原理

除了以上幾種最主流的方法外,還有天體測量法、凌日時間變分法、亮度調(diào)制法等多種方法,不過這些方法只有一些零星發(fā)現(xiàn),數(shù)量稀少。

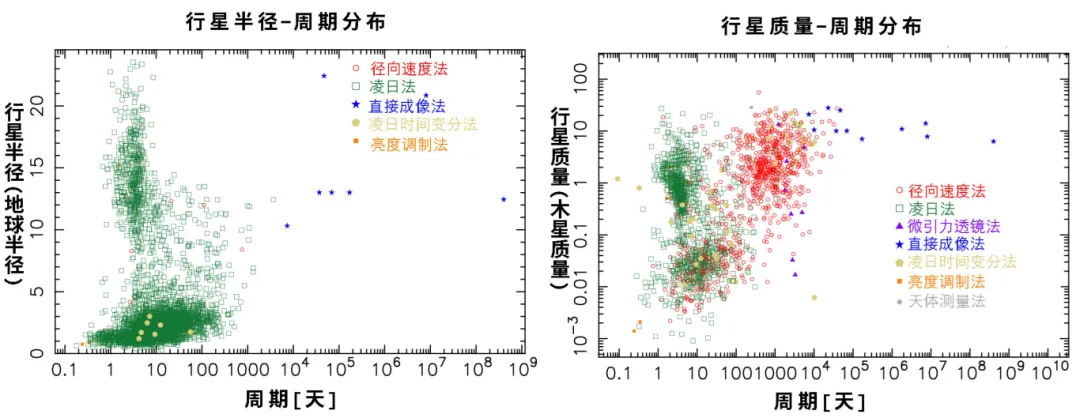

已發(fā)現(xiàn)系外行星半徑-周期分布、質(zhì)量-周期分布

已發(fā)現(xiàn)的系外行星統(tǒng)計

截至2024年9月2日,已確認(rèn)的系外行星總共有7323顆,其中通過凌日法發(fā)現(xiàn)的就有4456顆。另外徑向速度法發(fā)現(xiàn)1273顆,直接成像法發(fā)現(xiàn)1051顆,微引力透鏡發(fā)現(xiàn)308顆。(數(shù)據(jù)來源:太陽系外行星百科全書 http://exoplanet.eu/)

系外行星的意義與展望

系外行星的研究具有重要的科學(xué)價值,它不僅為我們理解行星系統(tǒng)的形成機制提供了寶貴的數(shù)據(jù),還為太陽系提供了一個可供比較的對象。發(fā)現(xiàn)類地行星,尤其是在恒星適居帶內(nèi)的行星,極大地增加了我們發(fā)現(xiàn)地外生命的機會。

隨著技術(shù)的進(jìn)步,特別是新一代望遠(yuǎn)鏡如詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡(JWST)的投入使用,我們能夠更深入地研究系外行星的大氣層,甚至可能直接觀測到生命存在的跡象。

此外,系外行星的發(fā)現(xiàn)和研究也極大地提高了公眾對宇宙的好奇心,促進(jìn)了科學(xué)教育的發(fā)展。探索系外行星是一個激動人心的領(lǐng)域,它不僅推動了科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,還啟發(fā)了人們對生命存在可能性的深刻思考。隨著觀測手段的不斷進(jìn)步,我們期待在未來能夠揭示更多關(guān)于系外行星的奧秘,并最終回答那個古老的問題:在茫茫宇宙中,我們是否孤單?

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二