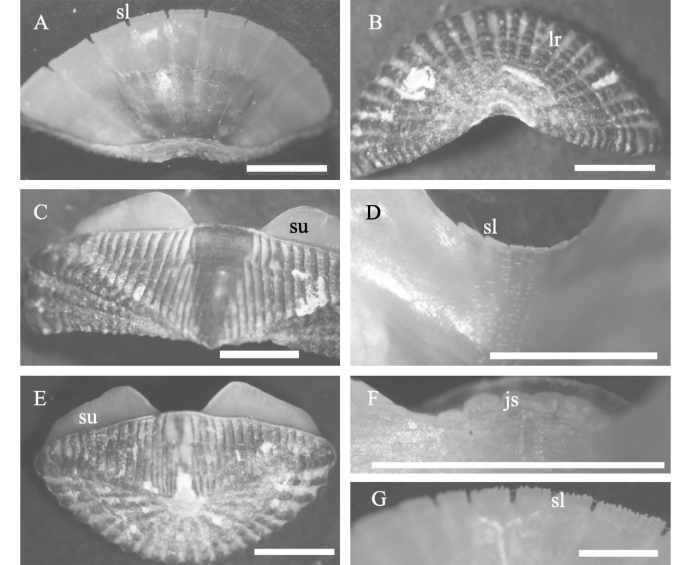

石鱉的身體左右對稱,通常呈卵圓形或橢圓形,背腹扁平。其背部覆蓋有外套膜,并附有8塊呈覆瓦狀排列的殼板,背部四周通常有雕刻和顏色,稱為蓋層,不同種類的石鱉殼板形狀、大小、雕刻、嵌入片上的齒裂等一般都不同,可作為不同的石鱉的分類標志。一些石鱉的貝殼上可能有明顯的花紋,而另一些則可能顏色較為單一。腹部則為肌肉發達的足部,足的前端有口盤,口位于口盤上,口腔內有齒舌,用以刮食。齒舌是一種特殊的結構,由成排的微小牙齒組成,能夠有效地刮取巖石表面的藻類。

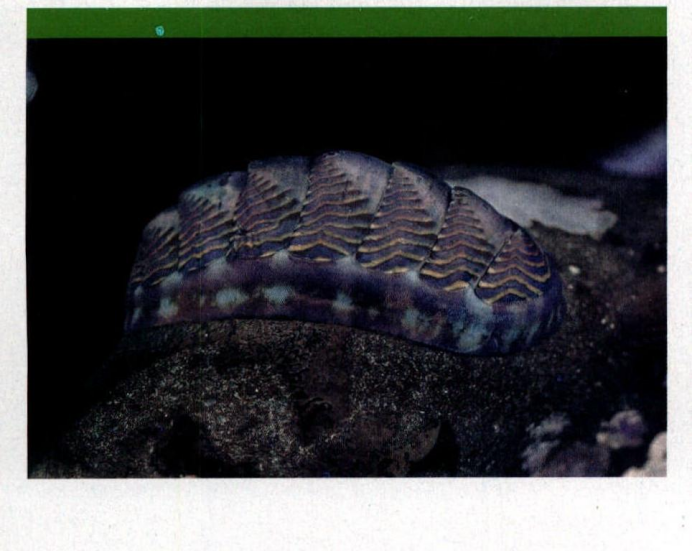

殼板四周有一圈外套膜,通常被稱作環帶,環帶上面一般根據種類不同有不同的花紋,或者是石灰質的鱗片、小刺,針束或針叢等,這些特征也是石鱉分類的一個重要特征,環帶和殼板上分布有石鱉的感覺器官,我們稱之為微眼,尾裂石鱉科和石鱉科等還具有大的眼點。這些結構不僅為石鱉提供了保護,還幫助它們在不同形狀的巖石表面靈活行動。例如,當石鱉遇到危險時,它們可以迅速收縮身體,利用這些結構緊緊貼在巖石上,以避免被捕食者發現。

石鱉天生行動較為緩慢,一般藏在巖石縫中,依靠發達的足部肌肉粘附在巖石表面,晴天很少活動,石鱉喜歡在珊瑚表面以及藻類上活動,足部強勁的抓力為石鱉提供了一部分抵御風浪沖擊的能力,另外石鱉的外套膜也具有附著的能力,可以有效提高石鱉附著的牢固程度,但當石鱉遇到較大的刺激時,兩個器官的附著力不夠強大,石鱉會采取一種保護措施,脫離足部的附著,將身體卷曲,用背部堅硬的殼板來保護腹腔,防御外界的干擾,石鱉還具有生態適應的能力,其身體的顏色會隨著礁石顏色變化而變化,將自己完美的隱藏在周圍環境中,也是生物體的一種保護習性。

石鱉大多數為草食性生物,一般的進食方式是以齒舌刮取附著在巖石表面的藻類植物,底棲硅藻等藻類居多,也有少數種類是肉食性的,一些體態較小的動物。如海綿,有孔蟲等有時也會成為石鱉的進食對象。一些生活在深海的石鱉種類,它們的食譜中就可能包括小型甲殼類動物。

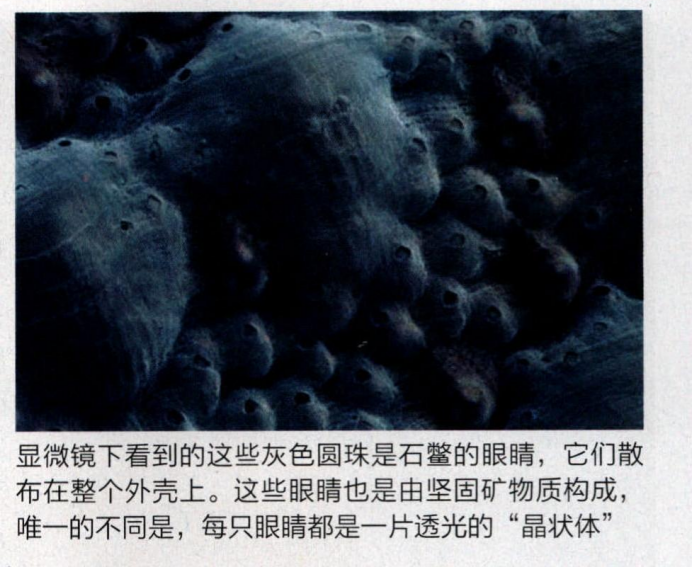

石鱉的眼睛長在身體背部的殼板上面,這在軟體動物中是非常獨特的。這些眼睛被稱為“微眼”,數量眾多,零散地分布在殼板上,以最前方的殼板最多。然而石鱉有個致命弱點:它的視野范圍只有2米!研究人員認為,這是由眼睛大小決定的。由于眼睛太小,石鱉視網膜上的感光細胞數量相對較少;而感光細胞越少,分辨率越差,得到的圖像就越像馬賽克。

石鱉的分布范圍較廣,廣布全球,通常在沿岸潮間帶礁石灘或者鹽度較高的

大洋底生活,自潮間帶至水深 4000 米處都有他們的身影,主要分布于熱帶到極地的世界各大洋中,北美的西海岸及澳大利亞海域是石鱉分布最廣的地區,已知種類的至少一半分布在此。我國石鱉分布范圍較廣,從渤海、黃海,東海到廣東沿岸均有分布,其中,東南沿海石鱉分布種類較多中國沿海均產石鱉,常見的種類有刺石鱉、毛膚石鱉、雙刻銼石鱉等。這些石鱉廣泛分布于中國沿海的潮間帶和淺海水域。例如,在福建省的某些沿海地區,刺石鱉就非常常見。它們通常生活在巖石縫隙中,是當地海洋生態系統的重要組成部分。

石鱉作為一種獨特的軟體動物,具有良好的生態價值,可以有效反應一個地區的沿岸砂質和海水鹽度,也可以反映出當地的水質狀況,是一個具有較大生態潛力的物種,但是由于石鱉不能帶來明顯的經濟價值,所以未有人工養殖的報道。近年來,隨著日益加劇的人類活動,帶來生態環境破壞,水域污染等問題,導致適合石鱉生存的生態環境日趨減少,從而使得石鱉的野生資源不斷減少,一些有文獻記載的地區現在可能無法見到石鱉的身影。希望通過進一步的研究和保護,我們可以更好地了解這些海洋生物,保護它們的生存環境,從而維護海洋生態系統的健康和穩定。

參考文獻:

[1] 徐浩文.中國沿海石鱉物種組成及遺傳多樣性研究[J].

[2] 劉文韜.石鱉齒舌摩擦行為研究與仿生探索[J].

[3] 杭蘇.你有石頭眼,我有寶石牙[J].博物.

[4] 陳道海.9種石鱉殼板的形態研究[J].中國海洋大學學報.

來源: 大連圣亞海洋生物研究所

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助