為了保護珊瑚,科學家做起了“醋溜海星”?

作者:田達瑋 科普創作者

審核:張珊珊 泉州師范學院 海洋生態學副教授

在以海洋為主題的紀錄片里,珊瑚礁幾乎成了最有標志性的景觀。但現在,一些海域的珊瑚礁,正面臨著海星的巨大威脅。

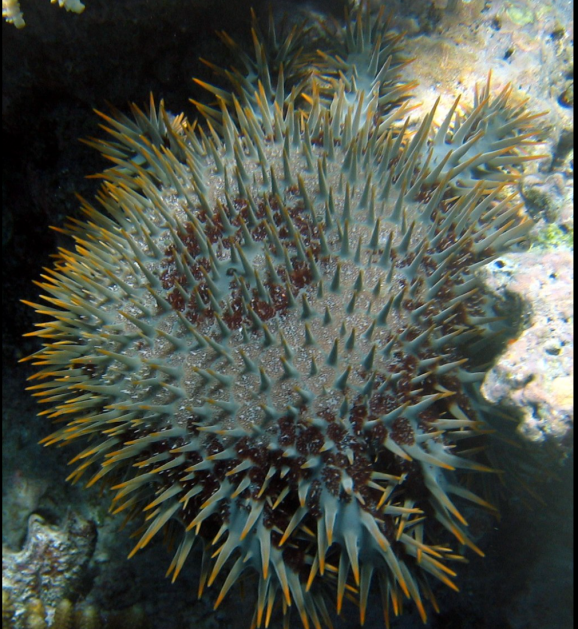

這種海星名叫棘冠海星(Acanthaster planci)。從長相上看,它們跟一般的海星就很不一樣。我們在海邊經常見到的海星一般是五條腕,但魔鬼海星有21條腕。它們的個頭也比一般的海星大,直徑能長到30厘米,有些甚至能達到40厘米。因為長相可怕,它們也被起了個外號,叫“魔鬼海星”。

棘冠海星也稱魔鬼海星,圖片來源:Wikipedia

為了對付這種海星,科學家們想了種種辦法,直接派潛水員去撈,就地挖坑掩埋,給海星注射醋做成“醋溜海星”,甚至研發了專門的“自動海星捕殺機器人”。

為什么科學家要這樣大動干戈消滅它們?想搞清楚這一點,首先要了解一下魔鬼海星到底是“何方神圣”。

可怕的魔鬼海星

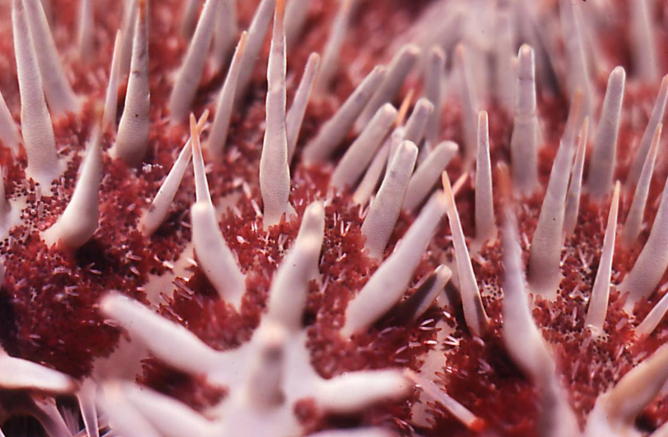

只要看一眼就會發現,魔鬼海星的背面長著很多刺。這些刺很鋒利,能刺穿魚類以及人類的皮膚。

在熱帶海邊潛水的時候如果不小心碰到它們,可能會被扎傷。而且這些刺很脆,一旦斷裂,魔鬼海星體內的毒素(主要是海星皂苷)就會進入人的身體里。

魔鬼海星的棘刺,圖片來源:Wikipedia

雖然這種毒素一般不至于把人毒死,但是會引起非常劇烈的疼痛、讓人血流不止。被刺傷的地方也可能會腫脹一個星期甚至是更長時間,所以如果你去熱海域潛水要格外小心。

成年的棘冠海星會以珊瑚蟲為食。我們平時看到的石頭一樣的珊瑚,就是死去的珊瑚蟲骨骼堆積形成的。上面生活著的珊瑚蟲才是“本體”。

珊瑚上的珊瑚蟲,圖片來源:Wikipedia

棘冠海星在捕食珊瑚蟲的時候,會直接趴到珊瑚上,把胃吐出來覆蓋一大片珊瑚,分泌消化液直接大快朵頤。

根據推測,一只成年棘冠海星一年能吃掉6平方米的珊瑚。個頭在40厘米以上的棘冠海星,一年能吃掉10平方米的珊瑚,跟一間小臥室的面積差不多了。

魔鬼海星的繁殖能力也很強,直徑15.7厘米的雌性棘冠海星,一次就能產下接近200萬枚卵。直徑40厘米以上的每次能產下接近5000萬枚卵。

超高的繁殖能力再加上超高的防御力,魔鬼海星在不少海域給珊瑚礁帶來了大災難。比如,2012年的一項研究就認為,在過去10年間(2002-2012年),大堡礁里超過40%的珊瑚損失都是魔鬼海星造成的。

我們國家東沙、南沙、西沙群島的珊瑚礁也受到過魔鬼海星的破壞。

想方設法對付魔鬼海星

鑒于魔鬼海星有這樣大的破壞力,在過去幾十年里,人們一直在想方設法控制魔鬼海星的數量。

最容易想到的就是直接派潛水員去水下殺死海星。

但魔鬼海星和其他海星一樣,擁有很強的再生能力。直接拿魚槍魚叉捅個窟窿不管用。為了確保能殺死它們,潛水員需要花費好幾分鐘的時間對付一只海星,這樣的效率實在是太低了,而且操作過程中還有可能會被海星蜇傷。

于是也有科學家建議找到魔鬼海星之后直接在海底挖坑掩埋。這樣的方法操作起來也很費時間,很難控制大規模的海星爆發。

科學家們需要找到一種既能大規模消滅海星,同時不會對珊瑚礁環境產生負面影響的方法。

比如,在發現魔鬼海星之后,往它們體內注射硫酸氫鈉。

在2015年,詹姆斯庫克大學的科學家就發現,醋酸對魔鬼海星有很好的殺滅作用,家用的醋也可以。

只要往魔鬼海星的身體里注射醋酸含量在10%左右的醋,就能讓魔鬼海星在幾天之內死亡,而且這種方式對珊瑚礁環境的影響也非常小,所以把魔鬼海星做成“醋溜海星”不失為一種好辦法。

除此之外,科學家還發現了一種能夠利用天然細菌消滅魔鬼海星的方法。這種方法是派潛水員直接往魔鬼海星的身體里注射一種細菌培養基TCBS(硫代硫酸鹽-檸檬酸鹽-膽汁-蔗糖瓊脂培養基)。

這種培養基能夠讓海星體內本來就有的海洋弧菌大量繁殖,引起海星死亡。并且引起海星死亡的致病菌具有傳染性,能夠感染其他魔鬼海星。

但潛水員的工作效率畢竟有限。

在2015年的時候,一種“海星殺手”機器人誕生了,這個機器人名叫COTSBot,COTS就是魔鬼海星的英文縮寫。

它能夠通過圖像識別技術直接找出珊瑚礁上的魔鬼海星,然后直接向魔鬼海星體內注射毒液殺死它們。

COTSBot,圖片來源:昆士蘭科技大學

人為增加天敵

其實,人類想盡辦法要消滅的魔鬼海星是有天敵的。

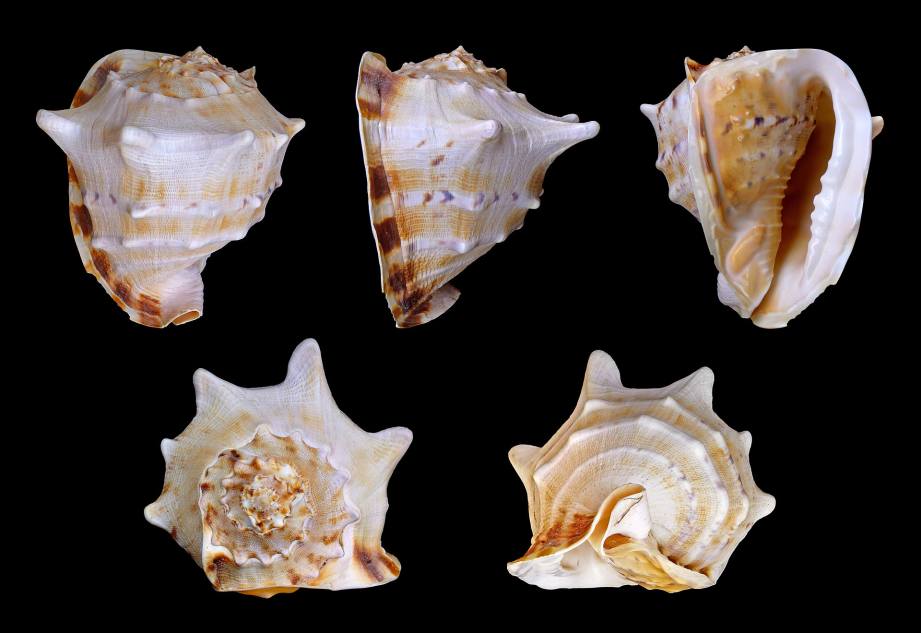

比如大法螺、唐冠螺都是魔鬼海星的天敵。這兩種海螺的殼都很好看,也都被冠以了“世界四大名螺”的稱號。

大法螺,圖片來源:Wikipedia

唐冠螺,圖片來源:Wikipedia

雖然海螺殼里面的海螺肉看起來軟乎乎的,但它們在抓住魔鬼海星之后,能夠用齒舌在海星身上開口,殺死魔鬼海星,吃里面的肉。

但是在過去幾十年里,人類為了獲取它們的殼和肉,對它們大肆捕撈,導致大法螺和唐冠螺的數量急劇下降。

2017年澳大利亞政府自然環境項目發布的報告里就提到,早期科學家認為,魔鬼海星這樣泛濫成災,跟大法螺這樣的捕食者數量減少有關(但后來發現,除了天敵減少之外,人為活動引起的海洋環境變化也難辭其咎)。

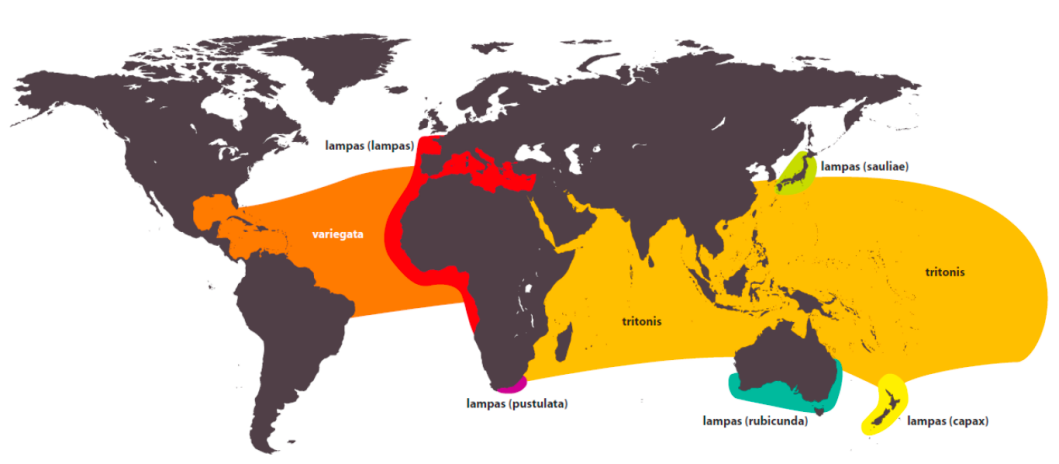

大法螺主要分布在印度洋-西太平洋一帶,圖片來源:參考文獻3

澳大利亞的科學家們也在積極嘗試人工繁殖大法螺,在實驗室培養到一定階段之后,再放回自然環境中,讓它們去消滅魔鬼海星,保護珊瑚礁。

但人工培養繁殖大法螺這件事可不簡單,究竟能不能發揮作用,還需要時間來驗證。

總之,科學家們制作“醋溜海星”,并不是為了增加一道美食,而是為了從魔鬼海星的嘴里,救下珊瑚礁。

也提醒你一句,如果你在熱帶旅游,如果有幸看到魔鬼海星的天敵大法螺、唐冠螺,也不要傷害它們,也不要購買它們的制品。畢竟這兩種海螺都屬于我們國家的國家二級保護動物,是沒法入境過關的。

參考資料:

[1] Birkeland, C. Lucas, J.S. (1990). Acanthaster planci: Major Management Problem of Coral Reefs. Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN 978-0-8493-6599-7.

[2] Pierre Madl (1998). "Acanthaster planci (An overview of the crown of thorns starfish)". Retrieved 2006-08-28.

[3] Hall M R, Motti C, Kroon F. The potential role of the giant triton snail, Charonia tritonis (Gastropoda: Ranellidae) in mitigating populations of the crown-of-thorns starfish[J]. Reef and Rainforest Research Centre Limited, Cairns, 2017.

[4] https://www.abc.net.au/news/2015-09-23/household-vinegar-advances-fight-against-crown-thorns-starfish/6797776

[5] Rivera-Posada J A, Pratchett M, Cano-Gómez A, et al. Injection of Acanthaster planci with thiosulfate-citrate-bile-sucrose agar (TCBS). I. Disease induction[J]. Diseases of Aquatic Organisms, 2011, 97(2): 85-94.

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃