我們知道,蝙蝠在生態系統中扮演重要角色,如捕食昆蟲、傳播種子和花粉等,但人們對它們如何響應棲息地結構變化的了解非常有限。蝙蝠是全球哺乳動物中非常多樣化的一個類群。加上前段時間新確認的玉樹管鼻蝠,全球目前已知有1483種蝙蝠。一項新的研究發現,雖然在歐洲和北美的研究較多,但在蝙蝠多樣性高度集中的非洲熱帶區、澳大利西亞和印度-馬來區,研究的數量卻顯得嚴重不足。這種區域性研究差距,可能導致科學界對蝙蝠的保護需求及其對不同景觀變化的適應方式認識不足,從而限制了科學家們在全球尺度上提出有效的保護策略。

近日,“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,2024年11月2日,美國北亞利桑那大學的研究團隊在期刊《生物保護》上發表了一項綜述研究,聚焦全球范圍內蝙蝠的景觀尺度分析研究。該研究對五大洲超過170篇相關文獻進行了全面回顧,揭示出全球蝙蝠景觀生態研究在地理和分類學方面的顯著偏差,并為未來的研究提出了切實可行的改進建議。作為“蝙蝠保護行動網絡”(Bat Conservation Action Network,簡稱BCAN)系列關注的一部分,“海洋與濕地”小編將其編譯分享如下。

該研究指出,當前景觀尺度上的蝙蝠研究,目前主要還是集中在北美和歐洲等地區;而在非洲、亞洲的熱帶和亞熱帶區域,雖然蝙蝠物種豐富,卻在相關研究中顯著缺位。這些地區擁有大量獨特的蝙蝠物種,但由于研究重心偏移,導致科學界對這些地區蝙蝠的生態適應策略了解有限。研究團隊呼吁未來的景觀生態研究加大對這些高物種多樣性區域的關注,以填補這一全球性空白。

連云港的蝙蝠洞。當地綠會志愿者開展洞穴生物多樣性調查時記錄了一群正在越冬的蝙蝠,以馬鐵菊頭蝠為主,數量超過一千只。攝影:綠會志愿者周翀。?綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)(圖文無關)

嚴重“偏科”的研究現狀

另外的一個嚴重問題是,整個研究現狀處在嚴重“偏科”的狀態。也就是說,目前的研究,重點集中在少數的蝙蝠的科。

分類學的偏差也是該研究揭示的關鍵問題之一。約2/3的現有景觀尺度研究都集中在蝙蝠科(Vespertilionidae)和葉口蝠科(Phyllostomidae)兩大蝙蝠的科上,這兩大類群在蝙蝠多樣性中占據了高達51%的比例。但是,其他蝙蝠的科(如馬鐵菊頭蝠科、蹄蝠科)卻鮮有被深入研究的機會。這種偏差,限制了研究對蝙蝠多樣性、生態適應性的全面理解。北亞利桑那大學的研究團隊建議,未來的研究應進一步擴展對象范圍,涵蓋更多蝙蝠家族,以揭示這些不同家族在景觀生態學中的獨特適應策略。

該研究強調,蝙蝠在景觀尺度上的響應模式存在高度的“上下文依賴性”。這意味著,蝙蝠的生態適應受到多重因素影響,包括季節、年齡等時間和行為參數。即使是親緣關系較近的蝙蝠種類,它們對同一景觀變化的響應模式也可能存在顯著差異。研究人員發現,盡管棲息地面積和邊緣結構等變量通常被認為是影響蝙蝠棲息的重要因素,但這些因素在不同的生態背景下表現各異。正因為如此,研究團隊指出,未來的蝙蝠景觀生態研究不應試圖用“一刀切”的方法,而應根據不同物種的生態需求選擇相應的尺度和變量。

為進一步提升蝙蝠景觀生態研究的質量,這項研究提出了一系列建議。一是,研究人員應當綜合考慮從小尺度(<0.5公里)到大尺度(>5公里)的影響,特別是在評估不同生物氣候變量對蝙蝠的相互作用時。二是,建議研究者對生態數據進行長時間的系統化歸檔,為未來的景觀生態研究提供橫向和縱向的對比支持。這樣一來,研究人員就可以更全面地分析蝙蝠對景觀變化的適應過程,也能為其他相關物種的景觀生態研究提供寶貴的參考。

研究方法

這個研究團隊回顧了過去25年內關于蝙蝠與景觀尺度相關的文獻,揭示了蝙蝠棲息地使用與景觀結構之間的復雜關系。主要發現和結論如下。

研究團隊通過文獻檢索,初步篩選出477篇論文,最終選定256篇涉及“景觀尺度”和“蝙蝠”相關主題的文獻。經過進一步篩選,173篇文獻符合定量分析景觀結構指標的要求,并被納入聚類分析。這些研究分布于62個期刊,主要集中在《生物保護》(Biological Conservation)、《野生動物管理期刊》(Journal of Wildlife Management)、《景觀生態學》(Landscape Ecology)和PLoS One等。值得注意的是,94項研究的數據僅來源于單一年份或野外季節,而大多數研究則利用了長達10年的數據。

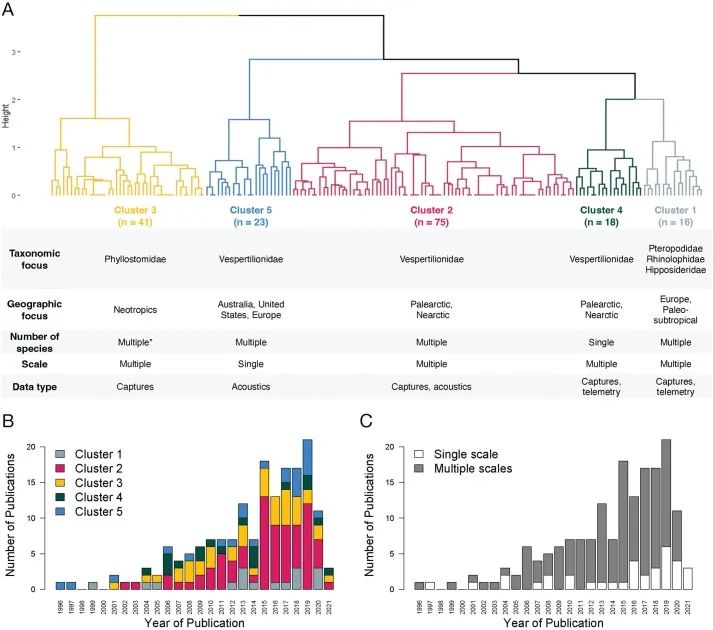

上圖:A. 1996年至2021年間對173項蝙蝠景觀分析研究進行聚類分析所得的系統樹圖,圖中展示了主要的分類特征。聚類系數為0.946,表明各組間具有高度的結構性。在多種研究中,不同物種常根據食性類群、覓食策略或系統發育關系進行分組。B. 各年份文獻數量及其在不同聚類中的分布情況;相較于其他聚類,第2類文獻的數量隨時間增長明顯。C. 自1996年至2021年,采用單尺度和多尺度分析的研究逐漸增加,且近年來多尺度分析的文獻占比有所提升。圖源:José Gabriel Martínez-Fonseca等(2024)

聚類分析顯示,研究團隊將這些文獻分為五個主要類別。第一類包括16項研究,主要集中在翼手目中的小型蝙蝠種類,研究采用多尺度方法,并以捕獲和遙測數據為基礎,研究地點主要位于西歐和古亞熱帶地區。第二類則占據75項研究,著重于耳蝠科(Vespertilionidae)蝙蝠,采用聲學調查,地理上主要集中在北溫帶的歐洲和北美。第三類研究則聚焦于新熱帶地區的葉口蝠科(Phyllostomidae),且多采用多尺度分析。第四類主要集中于單一物種,涉及溫帶地區的耳蝠科。最后,第五類則針對多種耳蝠,主要使用單尺度分析。

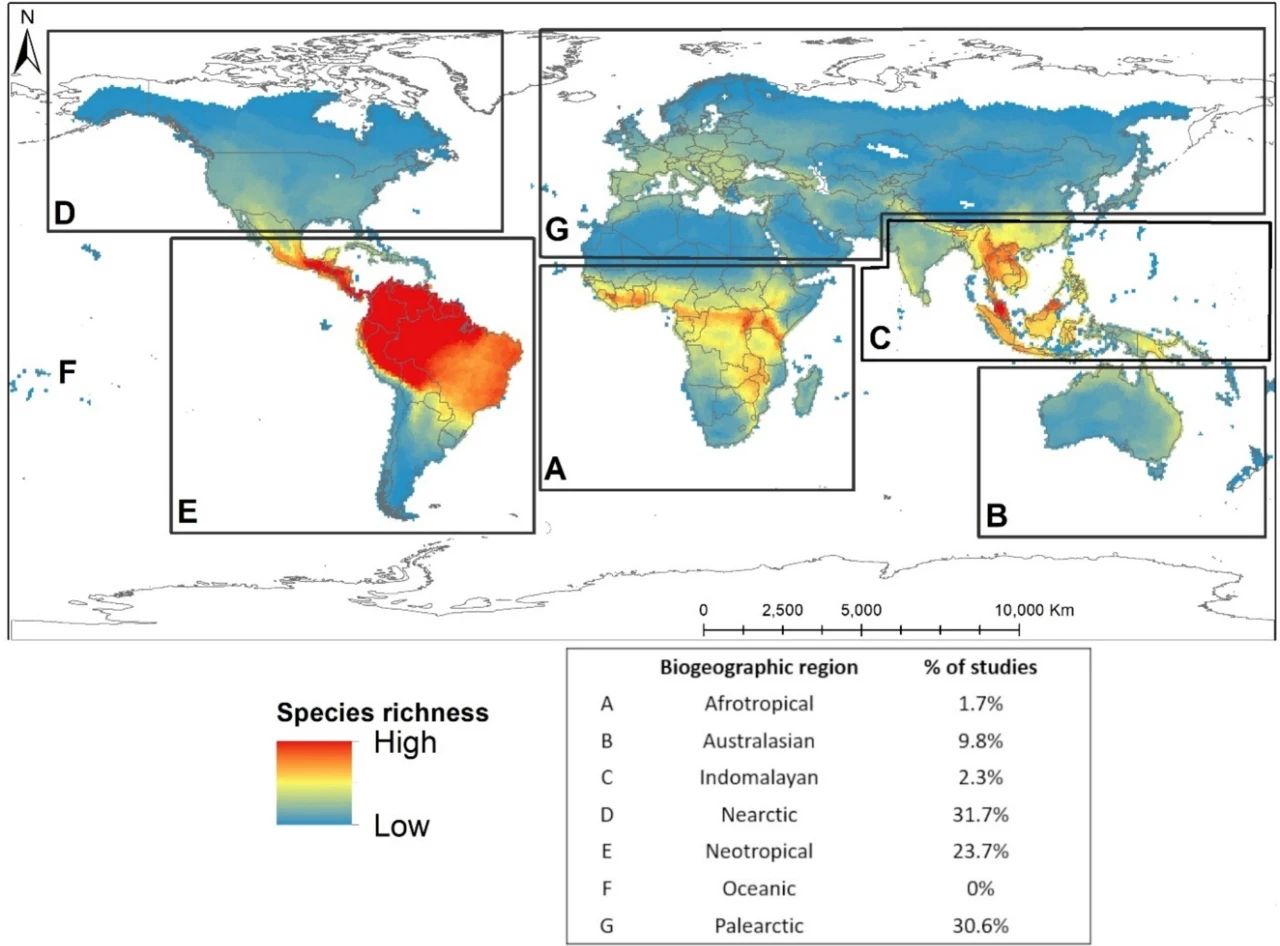

從生物地理與分類重點來看,研究還顯示,在近北區(Nearctic)、新熱帶區(Neotropical)和古北區(Palearctic)這三個主要生物地理區域中,各自占有31.7%、23.7%和30.6%的研究比例,而澳大利亞、印支及非洲熱帶地區的研究則顯得相對稀缺。大多數研究集中在低蝙蝠物種多樣性的地區,例如北美和古北區,而在蝙蝠物種豐富性較高的地區,如印支和非洲熱帶地區,研究數量卻顯著不足。

上圖:全球蝙蝠多樣性熱點區域及各生物地理區的景觀分析研究數量分布。值得注意的是,各區域的研究比例與蝙蝠物種多樣性并不匹配,特別是在非洲熱帶區(Afrotropical)和印度-馬來區(Indomalayan)。地圖數據基于IUCN瀕危物種紅色名錄(2022版)。圖源:José Gabriel Martínez-Fonseca等(2024)

而從棲息數據來源與空間尺度來講,在蝙蝠的棲息數據采集方面,網捕(72項)和聲學探測(68項)是最常用的方法,其次是遙測(22項)。在68%的研究中,景觀變量是通過圍繞采樣點的同心圓緩沖區計算的,多數研究考慮了兩種或更多的空間尺度。

上圖:與人們對鳥類的關注相比,蝙蝠顯得默默無聞、常常被忽視。北京頤和園的廓如亭,因北京雨燕而聞名。其實這個亭子里不光有北京雨燕,不光是歷史上、現在也還有棲息著許多的蝙蝠。一位綠會專家曾經在訪談中提到過,以前,1958年夏天,他連續多天陪同國際專家到頤和園與京郊考察的情景。當時,僅佛香閣屋頂里約就棲居著三種蝙蝠,數以千計之多!昆明湖邊飛著的大小蝙蝠…… 攝影:Linda Wong ?綠會融媒·“海洋與濕地”(OceanWetlands)(圖文無關)

該研究的發現

一是存在生物地理和分類學的偏見。研究團隊指出,跨生物地理區域的研究存在明顯的偏差,與蝙蝠物種豐富度不匹配。盡管犬吻蝠科和蝙蝠科幾乎分布于除南極洲以外的所有大陸,大部分其他科群卻限制在特定地理區域。例如,葉口蝠科、煙蝠科等,僅存在于單一大陸甚至某一國家。因此,地理偏見直接導致了某些特定科群的研究受限。研究大多集中在蝙蝠科和犬吻蝠科上,原因在于其種類豐富且數量眾多,尤其在美國和歐洲等溫帶地區。然而,這種偏見不僅存在于蝙蝠研究領域,也在許多脊椎動物學科中普遍存在,部分原因與各區域的資金來源和立法優先級相關。

熱帶和亞熱帶地區的科群(如 Cistugidae、長翼蝠科、長腿蝠科、吸足蝠科等)幾乎未被關注。雖然這些科群僅占全球蝙蝠物種豐富度的不到4%,但是它們代表了獨特的系統發育多樣性和生態適應性。此外,由于地理分布范圍較小,這些物種對棲息地喪失更為敏感,屬于世界自然保護聯盟(IUCN)認定的“數據匱乏”或存在生存隱憂的分類單元。

在所有熱帶地區中,研究最多的是新熱帶地區(主要包括亞馬遜盆地),該地區擁有近200種蝙蝠物種,以葉口蝠科最為豐富,其中包括食蟲蝠、吸血蝠、食果蝠等多樣化的飲食生態類群。但是,由于新熱帶地區捕捉率普遍較低,研究中通常將多個葉口蝠科物種合并分析,這樣的做法限制了對特定物種提出管理建議。

二是蝙蝠檢測與采樣方法的影響。不同地區主導的科群差異導致了采樣方法的變化。近年來,聲學設備的普及使蝙蝠調查覆蓋更廣,成本更低,但這種方法主要應用于溫帶地區的蝙蝠科種群。在熱帶地區,葉口蝠科蝙蝠的聲波不易被檢測到,缺乏完整的參考聲音庫,尤其在這些地區成為聲學方法的挑戰。

一些聲學研究采用主動采樣方法(即在行進中使用聲學探測器記錄蝙蝠聲波),這種方法可以降低成本和時間投入。但是該研究顯示,這種采樣方式可能無法代表蝙蝠活動的空間異質性,易受地形和基礎設施(如道路和小道)分布的影響。一些社區科學項目,如英國鳥類學會發起的“聲學管道”(Acoustic Pipeline)計劃,正在改善歐洲蝙蝠聲學數據的處理能力,有助于提高樣本數量并減少空間自相關問題。

三是空間尺度的復雜性。在蝙蝠棲息地研究中,各研究對細尺度和廣尺度的定義不盡相同。不同物種對細尺度(小于100米)或廣尺度(大于1公里)的反應各異。研究表明,蝙蝠的豐富度通常對較小的空間尺度有反應,而數量則傾向于響應較大的空間尺度。

四是物種合并分析的影響。物種合并分析可能掩蓋不同物種的獨特反應。例如,Bouvet等(2016)的研究發現,合并分析的變量未顯示任何顯著效果,但分別分析物種后,變量表現出顯著影響。因此,除非實際情況無法避免,建議避免物種合并分析。

五是景觀變量的影響。多項研究探討了蝙蝠對棲息地和特定土地覆蓋類型的需求,其中一些重要變量包括棲息地總量、邊緣效應和城市化水平。高分辨率數據有助于揭示生態過程模式,但其獲取往往存在困難。未來,借助機器學習和高分辨率數據,研究人員有望進一步挖掘蝙蝠物種與景觀結構之間的非線性關系。

六是情境依賴的動態參數。對于蝙蝠棲息地選擇研究,情境依賴和生態關系的非穩態性是重要考量因素。季節性研究普遍表明,季節對蝙蝠活動具有顯著影響。例如,在哥斯達黎加,蝙蝠的活動在雨季和旱季間差異明顯(Cisneros等,2015)。母蝙蝠因繁殖需求對棲息地的選擇更為嚴格,景觀尺度研究在繁殖季節尤其具有特殊意義。

七是人類活動影響下的蝙蝠響應。已經有許多研究關注了人類活動的影響,例如城市化、棲息地破碎化以及風力發電設施的引入對蝙蝠的影響。例如,在新熱帶地區,常見的筑帳蝠(Uroderma bilobatum)受益于棕櫚樹的引入,而侏儒果蝠(Rhinophylla pumilio)在破碎化邊緣的捕獲率更高。城市適應性在不同種群間差異較大,如高速飛行的犬吻蝠科在城市中表現出更高適應能力。

該研究的結論、建議

這項研究表明,即使在形態、功能和系統發育上相似的蝙蝠物種,也可能對景觀結構表現出不同的響應,這突顯了環境背景因素的影響。此外,將多種蝙蝠物種的數據合并分析,可能會掩蓋個別物種的具體響應。因此,為實現更精準的生態保護,未來的研究需謹慎對待物種合并分析,以避免因個體物種的生態需求差異而得出不準確的結論。

該研究發現,目前尚未在最優空間尺度和景觀變量方面達成共識,但一些生態信息可以為空間尺度的選擇提供依據。綜合考慮多種尺度和分辨率的景觀變量計算,對于保護敏感物種和探索景觀效應尤為關鍵。常見的景觀變量,如植被覆蓋類型、邊緣數量、景觀連通性、水源可達性以及棲息地斑塊數量,均是蝙蝠物種豐富度和分布的主要預測因子。

最后,基于這些發現,本文提出了一些針對蝙蝠景觀分析的建議,這些建議旨在幫助研究人員實現更標準化的報告,以利于后續跨研究的系統性比較和深入分析。以下建議不僅適用于蝙蝠研究,也可推廣應用于其他類群的景觀生態學研究。

1、報告空間尺度選擇的依據。在確定研究空間尺度時,應優先考慮已有關于目標物種的生態信息,包括活動范圍、棲息地選擇等,作為確定空間尺度的依據。若某些響應僅在極小或極大的尺度下顯著,這可能表明景觀效應存在于未測試的空間范圍之外。

2、在兩個及以上尺度上測試景觀效應。不同的景觀特征對蝙蝠的影響不一定發生在同一尺度上,因此建議在兩個及以上的尺度上測試景觀變量。多尺度分析與尺度優化方法(即對每個變量在多個尺度上進行測試)能夠更準確地揭示物種的環境需求。

3、報告研究中測試的尺度數量與范圍。明確記錄研究中測試的尺度數量及其范圍。這一信息有助于其他研究者在后續研究中重復測試,或在不同研究間進行對比。

4、報告物種出現數據的獲取和處理方式。在研究中詳細描述出現數據的獲取方式和處理方法,例如:如何定義一個單一采樣點。這有助于提高數據的透明度與研究的可重復性。

5、盡可能避免合并物種分析。在條件允許的情況下,應盡量避免合并物種數據進行分析。如無法避免,應詳細報告每個物種的相對豐度、合并數據的依據,以及在合并分析中所包含的每個物種。

6、報告物種的年齡、性別和季節性行為。研究中應包含物種的年齡、性別、繁殖狀態等種群統計信息,以及數據采集的季節性信息(如數據是否來自單一季節,是否與遷徙或繁殖期吻合)。這些信息對物種的生態研究具有重要參考價值。

7、將出現數據上傳至公開數據平臺。將出現數據存儲于公共數據庫,有助于在更大空間和時間尺度上進行數據匯總和分析,提升數據利用率。

8、優先研究低關注度分類群和區域的物種。研究團隊建議,在未來研究中,應重點關注那些少有研究涉及的分類群和生物地理區域,以填補這些物種生態信息的空白。

本文是“海洋與濕地”平臺“蝙蝠保護系列”文。

轉發請標注來源。

資訊源 | Biological Conservation

編譯 | 王芊佳

編輯 | 綠茵

排版 | 綠葉

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會