作者: 羅會仟 中國科學院物理研究所

近年來,關于可控核聚變的研究消息可謂是捷報頻傳,我國的“東方超環”和“環流三號”托克馬克大科學裝置,在高約束模等離子體模式下實現了長脈沖、大電流、先進磁場結構等一系列新的突破;雖然國際熱核聚變堆(ITER)的運行計劃從2020年可能推遲到了2039年,但中國聚變工程實驗堆(CFETR)已明確2035年左右建成、2050年實現聚變電網的目標;隨著民間資本的投入,越來越多的國內外商業公司也加入了核聚變的賽道,可控核聚變的時代似乎正在加速到來。為什么可控核聚變如此受到關注?實現可控核聚變的方案有哪些?未來我們對可控核聚變還將有什么值得期待的地方?

大家好!我是中國科學院物理研究所的研究員——羅會仟。這次,我們來聊聊人工可控核聚變現狀與未來。

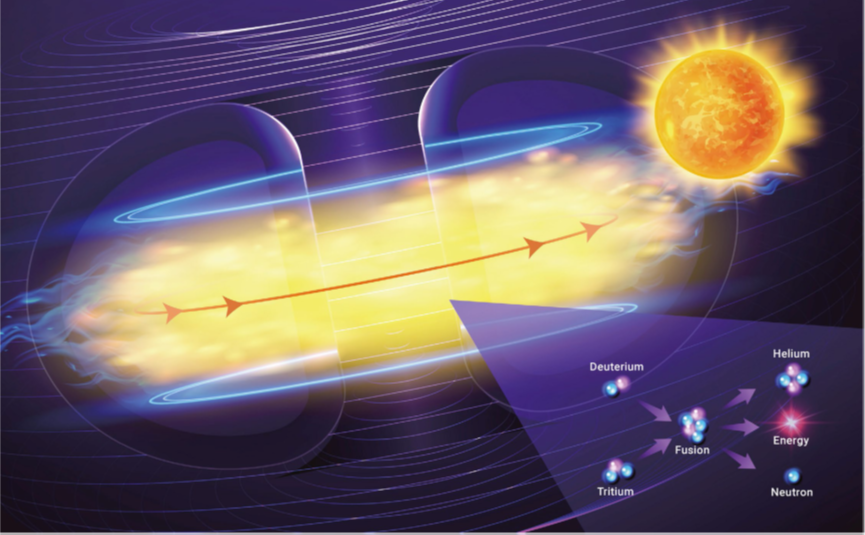

一般來說,核能的利用主要有三類:核衰變、核裂變和核聚變。核衰變能源可以放出核輻射,但單位時間釋放的能量有限,僅在一些低能耗、長周期的環境下使用,例如核能電池;核裂變就是利用中子等“炮彈”轟擊鈾、钚、釷等重原子核,原子核裂成更小質量的核,在釋放能量的同時釋放更多的中子去轟擊其他原子核,從而發生鏈式反應并持續不斷輸出能量。核裂變是目前實現原子能發電的主要方式,但是伴隨著核污染風險和核廢料處理難題,要大規模用起來還十分令人擔憂;核聚變就是一些輕元素核,如氫及其同位素氘和氚,在高溫高壓等離子體情形下合并成新的原子核,同時釋放大量的能量。可控核聚變的優勢在于它產生的中子是短壽命的,一旦等離子體的溫度或密度降低到閾值以下,核聚變會即刻停止,輻射也很快消失,所以是當之無愧的清潔能源。

“人造太陽”可控核聚變示意圖

我們在地球上利用的能源,追根溯源的話,幾乎都來自于太陽——那是一個巨大的核聚變“火球”。太陽輻射主要以光的形式傳播到地球表面,造就了氣候、環境和生命的演化。科學們早就設想將核聚變實現人工可控,從而實現“人造太陽”造福人類未來。但是,要實現能量穩定輸出的可控人造太陽,遠遠比造一顆不可控的氫彈要難得多,因為太陽的核心溫度是上千萬攝氏度,壓力更是達到了恐怖的3000億個大氣壓,要想在地球上實現這種條件,比登天還難。更何況,要“點著”一個人造太陽,至少需要上億攝氏度的溫度,根本無法直接接觸任何容器。不過,科學家們有辦法!

目前實現可控核聚變的主要方案之一是磁約束核聚變,其中最接近成熟的技術是托克馬克方案:借助極向磁場和環向磁場雙重配合,將一束高溫等離子體約束在真空環境中,只要氘-氚等離子體密度和溫度達到閾值,就可以實現核聚變。由于等離子體處于強約束狀態下和容器壁幾乎不接觸,所以即便上億度高溫也不怕。原則上,托克馬克的聚變功率正比于體積的一次方和磁場強度的四次方,要實現可控核聚變的或許需要15 T約束磁場、100 kA等離子體電流和10 米左右的直徑。在有限體積下實現核聚變,要么是盡可能提高磁場強度,要么大幅度提高電流密度,同時還要約束維持等離子體密度,然后維持狀態足夠長時間,并且讓溫度足夠高,才可實現氘一氚自持核聚變反應,最終達到“點火條件”:聚變堆內阿爾法粒子的自加熱功率大于等于韌致輻射功率損失和熱傳導功率損失之和。

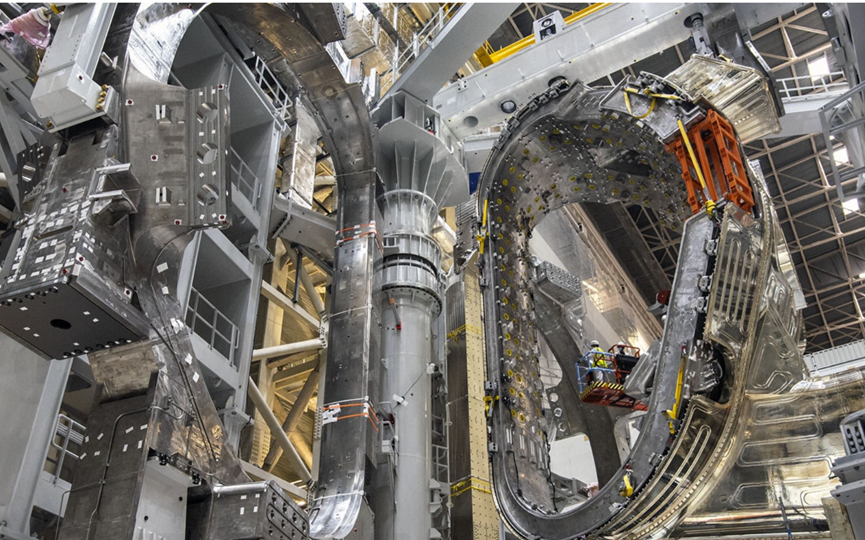

正在建設中的“國際熱核聚變堆”ITER

目前正在建設的ITER裝置就是典型的托克馬克,磁場達到了11.8 T,單個磁體就足足有三層樓高,整個裝置體積龐大、造價昂貴、建造工藝復雜。為了降低成本,科學家們提出了新的“緊湊型”托克馬克方案:用高溫超導磁體替代傳統低溫超導磁體,極大地提升磁場強度,同時去掉內核插件,僅用3.5米左右的球形腔實現聚變反應。這種球形托克馬克裝置的等離子體體積占比更高,堆功率更高,降溫和散熱更為便捷,但狹小的空間意味著設計難度更大。目前我國的多家商業公司如星環聚能、能量奇點、新奧集團等都是走的這條路線,英國的STEP計劃也提出要在2040年實現100 MW發電的目標。

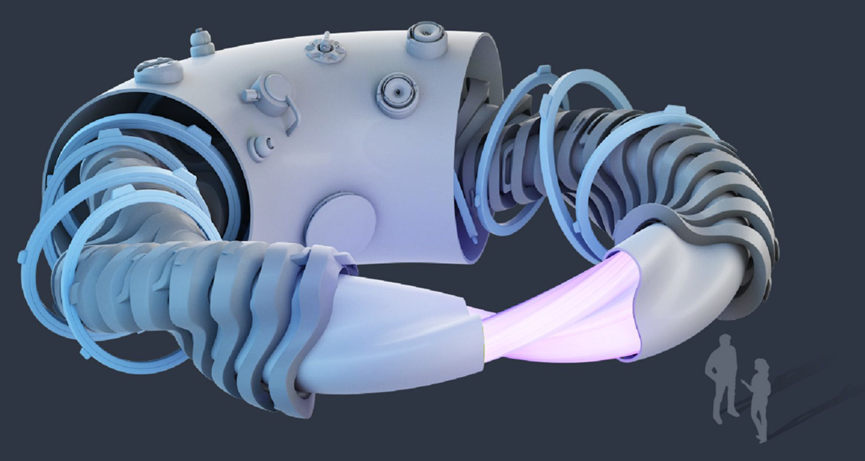

核聚變方案-仿星器

除了托克馬克之外,可控核聚變的方案還有很多。例如早在上世紀50年代,科學家就提出了“仿星器”的方案——借助三維扭曲的磁體構造出一個環形磁場的“磁瓶”來約束等離子體。仿星器具有天然穩態運行、高密度等優點,而且不需要依賴強大的內部等離子體電流來維持穩定。雖然仿星器因技術原因起步較晚,隨著高溫超導磁體技術的發展,也有可能會帶來新的機遇。

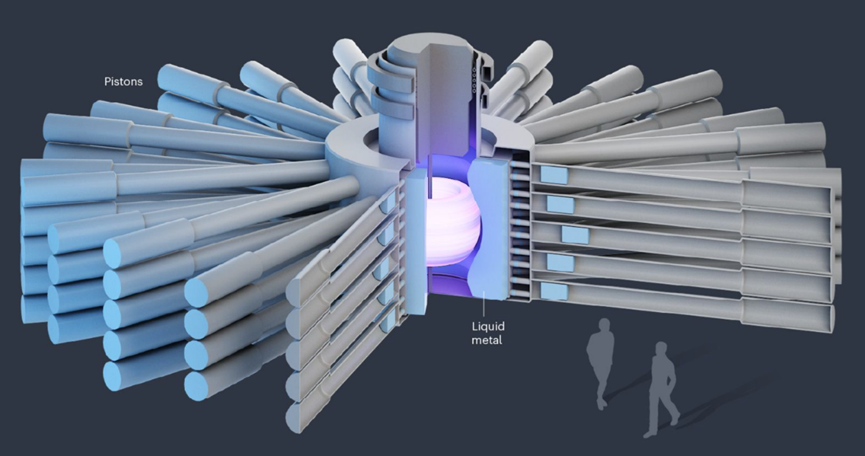

核聚變方案-磁化靶堆

還有其他的磁約束方案,比如“磁靶聚變”裝置(MTF),在一個球形腔體內充滿熔融的液態鉛鋰,借助200個活塞傳遞壓力到反應球中心來壓縮等離子體。不需要像托克馬克那樣依賴于反應過程中子逃逸轟擊鋰內襯產生氚核素,這種多活塞式聚變裝置可以在自身反應區就產生氚,使聚變持續進行。他們計劃2030年左右實現聚變電網。還有更激進的方案,就是嘗試硼-11(B-11)和氫(H-1)的核聚變,徹底擺脫對氚這種特殊燃料的依賴,但可能需要10億度以上的高溫。

美國國家點火裝置(NIF)

不同于磁約束核聚變,慣性約束核聚變是另一種可行方案,即利用超強超短激光脈沖對一團氘-氚等離子體進行反復沖擊壓縮,促使它們在能量尚未耗散之前就產生聚變反應,從而實現“點火”。2022年,美國國家點火裝置(NIF)宣稱利用2.05MJ激光能量輸入獲得了3.15MJ聚變能輸出,實現了“凈能量增益”,不過他們并沒計入產生激光所消耗的能量。我國的神光系列裝置也具有類似的科學研究內容。

“東方超環”EAST內部結構

中國作為國際熱核聚變實驗堆(ITER)建設成員之一,除了參與關鍵磁體的研制和聚變建設,在我國自主建設的 “東方超環”(EAST)和“環流三號”(HL-3)等托克馬克裝置上也不斷取得相關實驗的進展。2023年4月12日,EAST成功實現了403秒穩態長脈沖高約束模式等離子體運行,創造了托卡馬克裝置高約束模式運行新的世界紀錄。2023年8月25日,HL-3首次實現100萬安培等離子體電流下的高約束模式運行,并于2024年6月首次實現了一種先進磁場結構。預計2025年,位于安徽合肥廬陽的“聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施”將建成,全力保障中國聚變工程實驗堆(CFETR)的建設和前期實驗任務。CFETR的規模要比ITER大一些,聚變功率將首先達到100-200 MW,并在2040年左右達到1 GW,在2050年前實現聚變發電。最終,原型聚變電站(PFPP)計劃于2060年左右建成,將全面開啟中國磁約束聚變的商業化路線。

可以預期,未來20-30年左右,人工可控核聚變有望成為現實。

本文為科普中國·創作培育計劃扶持作品

作者:羅會仟

審核:張雙南 中國科學院高能物理研究所 研究員

出品:中國科協科普部

監制:中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃