11月7日立冬,是二十四節氣中的第十九個節氣,也是冬季的第一個節氣。立冬之日開始,冬三月正式拉開序幕。很多人都聽過,老人過冬是個“坎兒”。這主要是由于老年人身體的自我調節能力下降,抵抗力較弱,氣溫的驟降以及冷風的侵襲很容易導致原有疾病加重。

因此,老人更要注重冬季養生。所謂立冬開始養得好,來年生病少!

一、立冬后養生

講究1個字:“藏”

《黃帝內經》有“冬不藏精,春必病溫”的明訓,意思是若冬天不好好養藏,來年春天,陽氣不好升發,人就容易生病。其中所謂“藏精”,指的是內藏人體的“精”“氣”“神”。即藏五臟之精,尤其是腎精,養藏陽氣,養神。

**1.藏“精”:**上海市閔行區中醫醫院治未病科副主任醫師蘇友明2019年在接受新民晚報采訪中表示,腎精是五臟之精的根本。所以冬天要適當節欲,避免酒色過度,以藏精于腎,防來年病溫。

**2.藏“氣”:**固護陽氣,應注意避寒保溫,不要過度勞累;盡量要少出汗,不要劇烈運動,避免損耗陽氣;衣服要穿暖,保證足夠的睡眠時間。

**3.藏“神”:**冬天萬物閉藏,人的神氣也應避免過于浮越。正如《黃帝內經》所講:“恬淡虛無,真氣從之,精神內守,病安從來。”現代醫學角度來看,光線會影響人們情緒,冬季日短夜長,光照時間縮短,可能出現情緒低落、體力衰退、睡眠不穩、身體疲乏等現象。對于這種情況,養神最好的預防方法是多曬太陽。

健康時報圖二、立冬后養生,

早晚記好2件事

**1.早睡晚起:**立冬節氣人們要做到早睡晚起,適當早睡能夠保證充足的睡眠,有利于陽氣潛藏和陰精蓄積。

建議在晚上10點左右上床睡覺,如果條件不允許,也應在10點后進入安靜、放松的休息狀態。早晨可以7點左右起床。

**2.早晚喝好一杯水:**東南大學附屬中大醫院臨床營養科營養師夏朋濱2018年在健康時報刊文介紹,早晨是人體生理性血壓升高的時刻,血小板活性增加,加之睡了一夜,排尿、皮膚蒸發及口鼻呼吸等使水分流失,血液黏稠度增高。起床后飲水有助于降低血黏度,從而降低血栓風險。溫白開水是最好的選擇。

此外,睡前應抿兩口水再睡覺。當人熟睡時,體內水分會丟失,造成血液黏稠度變高。臨睡前適當喝點水,可以緩解該現象,降低發生腦血栓的風險。

曹子豪/攝

三、立冬后進補

有3個要點

河南省人民醫院中醫科主任醫師王雪梅在2016年接受健康時報采訪時介紹,我國幅員遼闊,南北氣候差異很大,進補還要注重區域之分。雖說都是立冬時節了,在北方的人已經看到了飛雪,穿起了厚棉襖,而在南方的人還穿著單層夾衣。

因此,中醫里的立冬進補也有個地域原則:南方清補、北方溫補、高原潤補。

健康時報圖

**1.北方溫補:**北方地區的冬季天氣寒冷,進補宜大溫大熱之品,如牛、羊肉等。

**2.南方清補:**在南方立冬人們愛吃些雞鴨魚肉,如臺灣立冬街頭的“姜母鴨”,就是不錯的選擇。

**3.高原潤補:**地處高原山區,雨量較少且氣候偏燥的地帶,則應以甘潤生津之品的果蔬、木耳、冰糖為宜,比如做一道冰糖燉雪梨就是不錯的膳食。

四、立冬后運動

做好4件事

武漢協和醫院骨科副主任醫師洪積波曾在接受健康時報采訪時提到,怕冷的人都是體質不太好的人,所以保暖的根本還是加強鍛煉,增強體質。冬天不要懶,多參加各種運動,比如慢跑,跳舞,跳繩,踢毽子,散步等,長走動,跺跺腳這些都可以增強腳部的血液循環,使得腳保持一定的溫度,還能提高雙腳對外界低溫的適應能力。

**1.不宜過早動:**冬季清晨天氣寒冷,戶外運動時間最好選擇9點之后,避免寒氣入侵人體。

**2.一定要熱身:**由于寒冷,身體各關節可能會稍稍僵硬一些,因此運動前的熱身工作是必不可少的。

**3.忌劇烈運動:**宜選擇輕緩的運動,如八段錦、太極拳、散步等,以微微汗出為度。汗多泄氣,劇烈運動有悖于冬季陽氣伏藏之道,故冬季應忌劇烈運動。

**4.穿防風衣服:**人們在冬天之所以感覺很冷,主要是因為風起了作用,所以抗風很重要。要穿有一定的防風功能的衣服,而且重量要輕。穿戴合適的鞋子和運動服裝,能夠提供足夠的支撐和保護。

健康時報圖

五、立冬后防寒

保暖護好5處

福建省廈門市中醫院推拿一科主治醫師郭亞婷曾在接受廈門日報采訪時提醒,立冬后要注意防寒保暖,以5個部位為主。

吳凡/攝

**1.護好鼻:**特別是有上呼吸道問題的人,要注意口鼻防寒,適當佩戴口罩可以防止流感等病毒侵襲。

**2.護好肺:**要護肺氣,南方氣溫降幅和程度都比北方稍緩,但秋燥還會持續一段時間,在注意防寒的同時,要注意繼續防燥。

**3.護好頸:**后頸有人體重要穴位大椎穴,盡量穿有領子的衣服。

**4.護好腰:**立冬近期因腰腎等問題前來推拿科就診的老年人明顯增加。

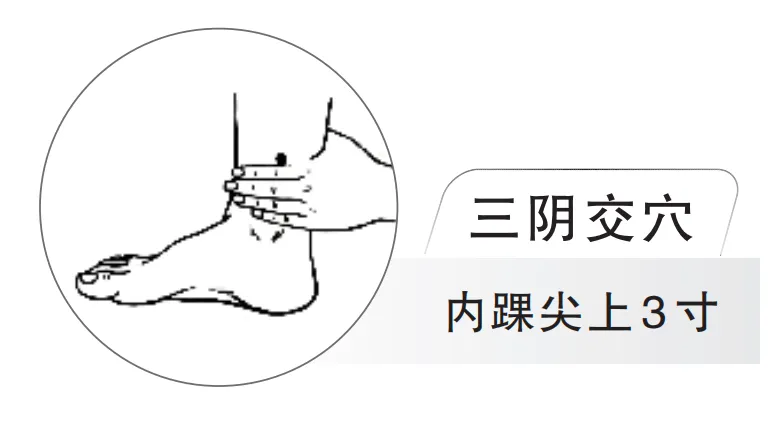

**5.護好足:**足部保暖,尤其是女性,建議襪子要覆蓋住三陰交穴位。

健康時報圖

來源: 健康時報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

桂花飄香

桂花飄香